托“民国热”“国学热”的福,上世纪二三十年代的“清华园”,在时下俨然已成为一座引人神往的“伊甸园”。在近代史教科书中,它是一幕幕恢宏大戏的舞台,正统、严肃、可歌可泣;在报刊上,在畅销书中,它既是逸闻八卦、“民国掌故”的发源地之一,也在过分的美化和追捧中,被涂上了一层浪漫而失真的玫瑰色。这两个形象互为对照,暗暗较劲,却反而使得一个世纪以前的清华园的形象渐趋扁平和符号化;也让人开始忘却了,那时的清华究竟何以深具魅力,何以值得铭记,概言之,是什么“使得那时的清华所以为清华”。

《永远的清华园》这本书,出自一个独特的群体。这个群体,视清华园为“父母之园”,是精神上的起点与归宿。他们以“清华子弟”这一视角,摹写父辈,回忆儿时,试图“拼接”出一幅老清华的“人文地图”。

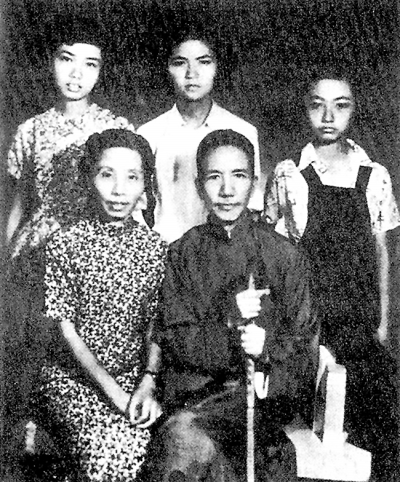

他们的父辈、本书的主角,是活跃于上世纪二三十年代清华园的教授名家们,也是近代思想、学术和政治史的书写者与奠基人。其中既有蜚声海内外的国学院“五大导师”——王国维、陈寅恪、梁启超、赵元任、李济,也有老校长罗家伦、梅贻琦,还有中国哲学史巨擘冯友兰,著名文学家朱自清等等。每一个名字,都指向一段意味深长的近代历史片段。可以说,这本书就像是一份人物索引,近代思想史和学术史各个领域或流派的发轫与流变、坎坷与演进,慢慢浮现于字里行间。

本书的意义并不止于此。上述这些近代史上鼎鼎大名的人物,关于其生平与学术的专论,所在多有;然而,大概不常有研究者乐于展示如下面相:闻一多热衷于教夫人及子侄读书学诗,意欲“诗化吾家庭”;后因抗战转去西南联大,不得不为人治印以贴补家用之时,却毫不以为苦,仍耐心为三子展示篆刻过程,讲解何谓艺术表现手法上的“自然崩溃”。身有残疾却热爱旅行的潘光旦“架拐登山,若无事然”,以66岁高龄独自坐长途硬席火车亦不觉吃力,反而乐观地视之为“近顷不可多得之经验”,甚至在日记中详细总结了如何借拐杖之力打盹小憩的“发明”。这些故事缺少戏剧性和决定性,因此无法被列入研究者笔下那如同巨幅人物油画般辉煌伟岸的学术评传。但是,亲历者们视之为刻骨铭心的岁月光影,并以素朴却真挚的情怀诉诸笔端;对一个世纪之后的我们这些读者来说,它们是旧日清华园中最有血有肉有温度的日常人生;它们朴实、亲切、触手可及。老清华的纹理和滋味,都在其中。

对这本书所有的作者来说,荷影蝉声的清华园,“一草一木总关情”,每一个今非昔比的地点与细节,牵出的都是一段如烟往事,乏人问津但意味深长,近在眼前却又怅然若失。它参与了、也象征着翻天覆地的近代剧变,它主宰了20世纪初以来的思想世界,但波澜壮阔、高潮迭起的历史画卷并不能概括它的全部;就像本书主编之一熊秉明先生所言,“生命的真实在这一切之上,或者之下,平实而诚笃,刚健而从容,谦逊而磅礴地进行”。

《永远的清华园》 宗 璞 熊秉明 著 北京大学出版社

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制