近日,国务院印发了《关于加快发展对外文化贸易的意见》,使中国文化产品如何更好地进行国际传播的话题再次成为社会各界热议的焦点。作为对外文化贸易的重要组成部分,中国纪录片凭借真实、客观等特点,在全世界范围内网罗了大批“高学历、高阶职、高收入”的精英粉丝,这些优质受众对于打造中国文化影响力,无疑具有重要价值。实际上,纪录片界也已经认识到了自己所肩负的历史使命,在刚刚结束的中国纪录片年会(2013年度)暨第19届中国电视纪录片颁奖活动上,“中国故事、国际表达”被业内专家学者反复提及,成为现场“流行热词”。与会嘉宾纷纷从切身经历出发,通过选题、制作、发行等角度,讲述了中国纪录片在走出国门的过程中遇到的困境与挑战,就如何打造具有中国特色的纪录片国际品牌进行探讨。

中国价值观影响国际纪录片创作

2013年,中国纪录片机构通过参与节展、机构合作、联合摄制、开拓市场等多种方式,成功探索出节目品质国际化,传播路径市场化的有效对外传播模式,实现了“走出去、进主流、打亮点、扩影响、树品牌”的国际合作与国际传播局面。在海外销售中,央视纪录频道销售额近43万美元,累计签约节目销售额100万美元,占中央电视台纪录片海外发行总量的50%以上。不仅如此,纪录频道的纪录片海外销售单价较2012年也提升了30%,足见海外观众对中国纪录片的需求正在逐年递增。面对中国纪录片产业的迅速壮大,英国BBC的信托基金会还专门成立“监控部门”,以确保BBC能够恪守其节目创作的基本原则,这也从侧面说明了纪录频道对海外日渐强势的影响力和话语权,已经引起了国际同行们的关注。“三年来,我几乎跑遍了全球所有影视节展和专业纪录片节展,参访了各大国际电视机构总部,如英国BBC、美国PBS、美国探索频道、国家地理频道等,深切感受到这些机构对我们从陌生冷淡到热情回应,进而成为合作伙伴的全过程。目前,我们已经累计启动了27部,总量近80小时的国际联合摄制项目,不仅让外国同行和观众关注我们的作品,还要让中国纪录片题材和中国价值观开始影响国际纪录片的创作。”纪录频道总监刘文介绍道。

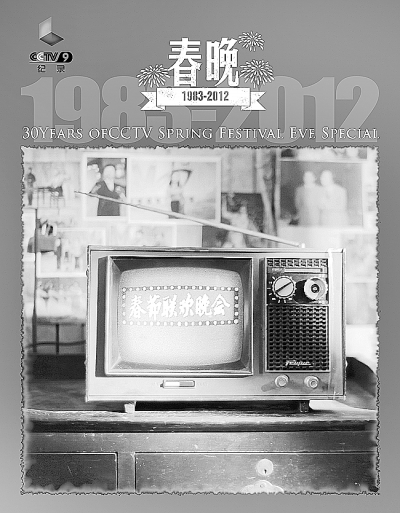

在众多海外热播的案例中,最典型的便是2013年6月,由纪录频道与国家地理频道共同制作的纪录片《春晚》国际版,首次进入国家地理频道的美国旗舰频道黄金时段播出,取得超出同时段平均收视率的良好收视。此外,德国RTL电视台高价引进了《超级工程》,并在黄金档播出,在德国观众间掀起了一阵中国热潮。多部国产纪录片先后“杀入”欧美主流电视台黄金档的消息,在令中国纪录片人深受鼓舞的同时,也创造了中国文化输出的新纪录。特别是纪录频道出品的《舌尖上的中国》《金砖之国》《春晚》《超级工程》等节目不仅在国际市场上形成了品牌效应,还在港台、日韩、东南亚等国家和地区创造了中国纪录片海外销售价格的历史新高,使得纪录频道进入了与BBC、Discovery等国外著名纪录片制作机构并列的第一梯队。

以小见大传播东方价值观

中国纪录片究竟拍什么样的故事才能吸引国外的观众?近年来,中国纪录片的制作成本越来越大,技术越来越先进,影像越来越精细。然而,在海外,真正吸引“市场”的却并非只有华丽的视觉大片,极具时代特色的作品同样很有人缘。比如,《春晚》在美国受到欢迎的一大原因就在于该片讲述了央视春晚在中国人心中的价值和地位。这正好契合了美国观众想了解是什么让中国人30年来以同样的方式度过这个民族性节日,以及这一现象背后巨大的民族凝聚力和价值观的观看心理,从而激发其巨大的收视热情。《超级工程》则是另一张扬名海外的中国名片,该片聚焦港珠澳大桥、上海中心大厦、北京地铁网络、海上巨型风机和超级LNG船五大重点尖端科技工程。主创们将建造那些伟大建筑过程中鲜为人知、惊心动魄的场景纳入纪录片的镜头,向世界展示了一个充满活力与创造力的现代中国。

改革开放以来,中国创造了无数“中国奇迹”,令国际社会既惊讶又迷惑。因此,海外观众对于当下中国人的所思所想显得格外关心。央视纪录频道国际顾问乔治·克莱尔曾说过,要跨越文化障碍,就要让海外观众了解纪录片所表现的内容和中国人的生活有什么关系。这一点,无论是在《春晚》《超级工程》,还是在《舌尖上的中国》身上,都得到了完美印证。这些作品无不从普通人的视角出发,将中国人的情感生活带入其中,探索隐藏在市井生活中的文化基因,通过带有普遍性的人物故事,以小见大地传播中国文化和东方价值观。

国际化理念打通海外传播渠道

目前,CCTV-9 Documentary纪录国际频道已在全球超过66个国家和地区落地,拥有近5000万国际用户。面对如此多样化的受众,中国纪录片必须在影像制作上有所创新。对此,导演王冲霄在纪录片《茶,一片树叶的故事》中进行了一些有益的尝试。他指出:“不管中国观众还是世界其他国家的观众,这一代人都是在影视剧和广告的熏陶下成长起来的,整个审美系统大多建立在这种影像特点的基础上。所以,像过去那样用新闻语言进行影像创作的方法,对于今天的观众,尤其是其他国家的观众来说已经很难奏效了。因此,在《茶,一片树叶的故事》中,大量碎片式的叙事策略和高速摄影技术得到了广泛应用,为的就是能够有效抓住当代观众的注意力。”

过去由于文化差异等原因,偏重历史和文化题材的中国纪录片,虽然满足了“精英人士”对专业性的需求,却无意中忽视了普通观众对“通俗易懂”的渴望,造成中国纪录片被长期打着“小众标签”的尴尬局面。但随着中国纪录片人国际化意识的不断加强,中国纪录片创作越来越注重“易于传播”的创作诉求。身为国外电影节的常客,《海峡攻心战》的制作人龙淼渊举了一个在创作中对跨文化传播进行尝试的例子。“2006年我执导的纪录片《内蒙小超女》里,想用一个镜头表达主人公从草原来到北京。我开始拍摄了一个北京机场收费站的片段,但对于生活在世界其他地方的人来说,这个影像或许可理解为来到了亚洲或者东方,却很难让他们联想到‘北京’。所以,我最终改为通过一段机场航站楼的影像来传递‘来到北京’的含义。这其实就说明,运用全世界观众都有共享经验的影像,才能让作品表达出更多的有效信息,而诸如此类的尝试就是我们作品得以跨文化传播的桥梁。”

归根到底,中国纪录片在叙事技巧和制作工艺上尚不成熟,与国际传播的要求还存在一定差距,这主要是受到具有国际化理念的高水平创作人才匮乏的制约。面对当下错综复杂的媒体格局以及快速变化的全媒体传播环境,纪录片行业主要缺少两类人才:第一类是通才,即跨学科、跨领域的综合型人才,包括项目制片人、经理人、策划等;第二类是专才,随着纪录片市场扩张到一定程度,具有国际水准的摄影、音效甚至解说等专才将越来越成为稀缺资源。为解决这个问题,2013年7月成立的中国纪录片联盟以“内容多元化、制播区域化”的合作模式给国内纪录片人与国际接轨打开了“绿色通道”。通过与国际顶尖的纪录片团队更为频繁、紧密的合作,中国纪录片人拥有更多的国际创作体会,培养自己的国际化思维,扩大纪录片人的话语权,为中国纪录片以及中国文化进一步“走出去”奠定基础。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制