编者按:

2013年11月,本报以整版篇幅推出《大学生活,能这样度过吗?》,大学校园里一些学生“课上睡觉玩手机、课余追剧打游戏”的生活状态令人震惊,引人深思。也正是这组报道,让我们看到一个个暮气沉沉的课堂,以及隐藏其后的一些“并不那么健康”的关系,比如教与学,比如学生与老师。

究竟是什么让大学课堂失去活力?让学生对学习提不起精神?又让某些大学老师如此敷衍了事、三心二意地站上讲台?我们继续探访,希望从课堂——这个构成大学教育最基础的肌理入手,透视大学教育本身,挖掘产生这一状态的深层次原因。

犹豫再三,李小萌还是按下了手机发送键。

几秒钟后,北京某高校教师陈锋的手机响了,“最近忙着准备出国考试,上课出勤率不够,期末考试也没能发挥好。但申请出国对成绩要求严格,恳请老师高抬贵手。”

这是他在这个考试季收到的第11条求情短信。“几乎年年有,今年不算多。”从教才5年,陈锋却早已习惯了学生的这种“明目张胆”,“这还只是‘出勤率不够’。有的学生直到上了考场还没见过我两面,张嘴就是‘刘老师,请多关照’。”

课堂,是什么?《辞源》如此定义,“课堂是学生学习的场所,学校育人的主渠道。教师应运用自己的智慧和创造力,挖掘蕴含其中的无限生机和活力,使其成为学生生命成长的原野。”可这样的描述,在李小萌和陈锋眼里却都有些“和现实脱节”——因为在校园里,“学生无心学、老师无心教”的情景并不鲜见。

我们不禁要问:大学课堂,究竟患了什么病?

大学生为何“逃离”课堂?

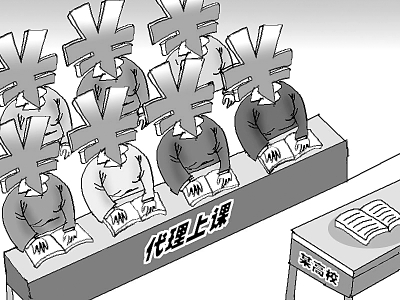

刚应付完期末考试,正在北京某高校攻读工程硕士的刘达就忙着在网上发帖:“征下学期有偿代上课:每天100元,无需笔记,坐着即可。课表私信,非诚勿扰”。

刘达在北京一家桥梁建筑公司工作,长期在外地承包工程。这个学期的大部分课程就是“代上”替他完成的,“找了个学校的大三学生替我签到,他反正不爱上自己的专业课,还能趁此赚点生活费,一举两得。”没过两天,这个在“生活服务吧”发出的帖子就有十几页跟帖者“热情应征”。

课堂效果怎么样、气氛好不好,本是衡量一所大学育人质量的重要指标。可如今的大学校园,上课睡觉、玩手机,甚至逃课、有偿代课都不是什么稀奇事。“之前论坛上还流传过这样的帖子,‘请后面说话的同学像中间打牌的同学一样,安静一点。这样就不会吵到前面睡觉的同学了’。”对于这样的调侃,李小萌和身边的很多同学都选择了“心照不宣”地转发。在她的班上还有个男生宿舍,把“上课记笔记、打开水、早操签到”等事项列成任务单,每天由一个人承包负责,“不值班的人去不去都行,反正点名时有人报信”。

千辛万苦“挤”过独木桥,不就是来学习的?可为何又有如此多的学生不爱上课?是懒得学、学不会,还是课堂没意思?

“都有。”大三学生刘景这个学期的课表上,只有一门学界“大牛”的课是自己真正感兴趣的,剩下几乎都是他精挑细选的“酱油课”——不太点名、逃课安全、过关轻松、易拿学分,“这些课特别火爆,靠人品才能刷得到。”而此前一项调查则显示,87.9%的人坦言“酱油课”颇受追捧;63.7%的人认为原因是“受社会‘过关’心理影响,只求过关不重收获”;61.0%的人认为是“社会功利化风气所致”;46.1%的人觉得是因为“真正能学到东西的课程太少”;还有人选择了“升学、找工作需要看分数”“很多人不知道自己想要什么、如何管理自己”等。

考试季前,记者来到北京某高校的一门文科课堂。课容量150人的教室内,空着的座位并不多。授课教师赵老师告诉记者,临近期末,学生怕老师“突袭”画重点,所以基本上都能“亲自来上课”,“最近课上多了,看到不少眼生的学生”。可尽管人在课堂,老师开讲后,能认真听讲的人却寥寥无几。不少人摊开高数、英语等更难过关的课程资料开始复习。

“不少老师要么照念课件,要么还是老一套的教材大纲,听不听都一样,考前突击吧。”因为师姐的一句“千万别在本校读研,老师又把本科4年的课件加工加工,研究生继续念3年”的建议,更因为无趣的课堂,刘景选择了报考外校研究生,“但愿能多听到几节高水平的课。”

老师为何“漠视”课堂?

不爱点名的陈锋是在学生中“口碑比较好”的老师。尽管知道自己的课上也有逃课缺课的学生,可他却“一点儿也顾不得”这些,“都是大学生了,全凭自觉吧”。7月份就要评职称的他,脑子里只装得下那几件“更重要的事”:评项目、做课题、发论文、找关系。

“只见过科研成果多破格评职称的,哪见过因为课讲得好提教授的?”中部某高校老师赵平楠所在的教研室,除了完成必要的课时任务,“有些资历”的老师都不愿多上课,“课时费一节才50元,哪有做项目、拉课题赚得多?我们学校发一篇SCI,直接奖励3万元,有的学校奖5万元,这得讲多少节课啊?”

教学与科研,本是高校教师工作中不可偏废的两面,但现有的利益导向机制却让上课变成了不少老师眼里“最不重要的‘良心活’”。青年学者廉思曾经带领30人的团队,在全国5个城市调查了各类高校的5000多名年轻教师,结果显示:超过60%的青年教师会把做课题放在给学生上课前面,67.8%的人坦言“教学质量不会影响晋升”,32.5%的人直言,教学压力主要来自“学校的考核”,把学生的认可度当作压力的,不足两成。

“因为现有学术生产管理体制有量化要求,年轻的老师不申请项目是不可能的。还有就是追逐利益,项目都有钱,有些老师就是奔着钱去申请项目的。”北京大学中文系教授、山东大学中文系特聘教授温儒敏曾直斥这种“病症”为大学的“项目化生存”,“很多人当上教授就整天过‘项目化’生活了,很少给本科生上课。我到大学给本科生上课,本是分内的普通事情,没想到此间报纸还当作新闻专门报道。”

陈锋则认为,导致不少老师上课三心二意、敷衍了事的原因还有与科研相比,教学指标体系软、难以实现有效监控。在对美国本科教育的反思中,哈佛大学前校长德雷克·博克将教学称作“黑箱子”,“没有人知道其质量究竟发生了多大的改变,尽管经过不断的试验、评价和改正,每个人都可以根据自己的质量标准采取新的方法,但这些进步并不一定能获得别人的认可。”

而他的同事,在哈佛大学任教30多年,曾担任哈佛学院院长8年的哈瑞·刘易斯则惋惜地把大学这种轻视教学的做法称作“失去灵魂的卓越”,“现在学术追求替代了大学的教育任务”,“作为知识的创造者和存贮地,这些大学是成功的,但他们忘记了本科教育的基本任务,是帮助十几岁的人成长为二十几岁的人,让他们了解自我、探索自己生活的远大目标,毕业时成为一个更加成熟的人。”

“差不多就行了。”刚入职时,陈锋也曾和这种“不负责任的想法”做过抗争,可把过多时间放在教学上后,每次同门聚会师兄弟发论文、出项目的速度都让他有些汗颜。甚至有在外校工作的师弟得知和他带同一门课程后,直接要走了他精心准备的课件,只为了“可以少花点功夫”。直到有一次,看到所在院系申报经费不菲的教改课题完成后,负责老师的课堂依旧暮气沉沉,陈锋选择了妥协和自嘲,“听说之前全校上课景象最壮观的时候,就是本科评估阶段。不知道自己能不能赶上这样的‘好时候’。”

谁该为精彩课堂负责?

点击任意一所大学的网站,每所学校都在强调高校的四大基本职能,人才培养、科学研究、社会服务、文化传承,排在第一位的就是与课堂质量紧密相关的“人才培养”。也几乎每所学校的校长隔三岔五总要提及“必须坚持本科立校”。

可这一切“饱满”的论述,在少了生机与成长、缺乏沟通与交流的课堂映照下,总是显得有些苍白——无论是教师对教学的认知,还是学生对学习的态度都表明,很多高校已经在一定程度上偏离了教书育人的目标。

究竟谁该为精彩课堂负责?

“过去每次谈到这个问题,板子总是打在老师身上,说他们忙、没责任心、只想着赚钱,可社会、学校又是用什么尺度评价学生和老师的?评价一个学生的好坏,就是毕业时找到的工作的好坏;衡量一所大学的优劣,就是就业率、考研率、毕业生富豪校友、进国家部委的有多少,老师发了多少论文,影响因子多大……个人成长、人格完善、高尚道德养成几乎无人过问。社会和大学的目标如此,置身其中的每个人难免不醉心于直观的结果。”陈锋认为大学失重的“病根”在于理念。

温儒敏对这样的“短视”也很痛心,“现在社会以实用技能为标准收罗人才,舆论更被市场的泡沫所左右。人们为谋生而学习,没有内在的事业冲动,上大学无非是毕业后好在人才市场上找到买主,卖个好价钱。这种短视的观念严重挖空大学文化的基石,腐蚀现代精英的人格品质。”

更多的人则认为,在这种理念导引下,各种异化的评价标准“捆绑”着高校手脚,让大学里的每一个人都茫然自失。

“评价大学的大学排行榜侧重于科研水平,而不是教学质量,于是高校一窝蜂地把资源投向项目、课题,或以高薪吸引杰出学者,而没有视提高学生素质为己任。评价教师有量化的科研指标,评职称发多少论文、做什么层次的课题一目了然,教学任务完成最基本的就行。评价学生就按分数,每个班级还有正态分布任务,七凑八弄总能及格。反过来,学生评教也无所谓自己收获了什么,课好不好过、人厚不厚道、划不划重点才最重要。”一环环紧密相扣的评价让陈锋有些透不过气。而在他眼里,前不久教育部下发的《关于深化高等学校科技评价改革的意见》和浙江大学一年2000万元设立教学促进津贴的改革未必有大的成效,“每一个身处其中的人都要反思。改革必须伤筋动骨、上通下达。”

李小萌最后还是得了91分,在班上处于中游。一旦涉及学生前途,陈锋总是不愿耽误学生。可他依旧向往能上一节汪曾祺先生笔下西南联大那样的课,“闻先生点燃烟斗,我们能抽烟的也点着了烟(闻先生的课可以抽烟的),闻先生打开笔记,开讲:‘痛饮酒,熟读《离骚》,乃可以为名士。’”(本报记者 邓 晖)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制