记者日前从陕西省文物局获悉,为深化对周原遗址商周时期聚落的布局研究,为编制遗址保护规划提供依据,2013年7月至12月,陕西省考古研究院与北大考古文博学院、周原博物馆联合组成考古队,采取踏查、勘探、航拍、寻访等方式,对周原遗址现存的地表遗存分布及微地貌情况进行详细记录,对既往发现进行重新定位,基本厘清了遗址不同时期古文化遗存的分布状况。

周原遗址从发现距今已逾70年。作为周文化的发祥地,灭商之前周人的聚居地,周原遗址位于今陕西扶风、岐山一带。

据悉,本次调查是迄今对周原遗址最全面系统的一次调查,大致厘清了商周时期的聚落结构,初步揭示了周原“聚邑成都,两系一体”的聚落面貌与社会特征,将周原布局研究推上新阶段。同时,“周原考古及遗址保护利用GIS系统”的构建,为遗址的长期保护与宏观管理提供了新平台,这对文化遗产保护事业的发展具有促进作用。

本次调查总面积约50平方公里,调查断坎600条,记录遗存采集点近3000个,抽样勘探面积近10万平方米,获得了更为丰富的遗址商周时期聚落布局资料。

发现商周时期9座带墓道大墓

考古确认墓地与零散墓葬点共77处,其中墓地64处,包括商文化京当型4处、先周墓地4处、西周墓地56处,其中20处系本次调查发现。尤为重要的是,在7处墓地中发现了9座带墓道大墓。已发掘的3座等级规模相若,年代为西周中晚期,但葬俗有异,墓主族属有别。商周时期有带墓道大墓的墓地,一个聚落一般仅有一、两处,只有殷墟45座带墓道大墓分置11处墓地。周原带墓道大墓分布特点与殷墟类同。

手工作坊专业化程度甚高

本次调查发现新增作坊遗存36处,加之之前发现的作坊遗存,共计已达56处之多。按门类可分以下六大类:一、铸铜作坊共7处,1处属先周时期,6处属西周时期,是西周时期铸铜作坊发现最多的遗址。二、制骨作坊20处,规模较大者如云塘制骨作坊,为一处西周大规模的骨笄作坊。在作坊内出土的铜器上铸有形似骨笄的族徽符号。新发现的庄白北制骨作坊则是西周晚期规模较大的制骨作坊遗存。三、角器作坊4处,两处为利用鹿角制作角镞的作坊,为此类手工业遗存的首次发现。四、玉石器作坊7处。齐家北制石作坊发掘出土的陶器口沿上刻有形似牙璋的族徽符号。五、蚌器或漆木器作坊5处。在这些地点发现了大量蚌片和用于装饰漆木器的蚌器残品,在一处作坊发现了刻有“箙”字的陶片。六、制陶作坊(点)13处。其中在流龙嘴制陶(瓦)作坊,共发现陶窑35座,这是目前已知商周时期面积和规模最大的制陶作坊。

在齐家沟东岸,由北至南长约1700米、面积约1.1平方公里的范围内,集中连片分布了上述6类6个作坊,形成一个手工业作坊区。诸作坊年代多从西周早期一直延续到西周晚期。据以往研究,作坊工匠基本均为殷遗民。作坊产品均较单一,表明其专业化程度甚高。另在前述出土族徽符号旁均连缀有“王”字,有些陶器或石器上单刻有“王”字,或说明这一作坊区与王室有着密切的联系。

为古公迁岐添新证

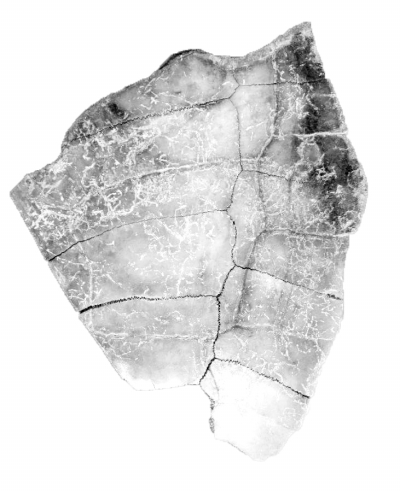

本次调查发现了170多个大型夯土建筑的堆积单位,包括夯土基槽、柱础、散水、瓦砾坑、建筑倒塌堆积、火烧坑等10类,分布于43个功能区之中。其中区带分布的有三处:一是由召陈村南村北经云塘窑厂到下务子,南北长约1700米,面积近80万平方米的建筑带,年代自西周中期延续至晚期。在建筑区相邻的一座灰坑中,发现了一块西周晚期的卜甲,其形状大小与周公所用者相当。二是在齐家沟手工业作坊区东侧的云塘、齐镇一带,于西周晚期时形成一个大型建筑区,南北长约1100米,面积近30万平方米,区内发现有南北贯穿的石铺道路。三是凤雏建筑基址区,其年代或可早到商周之际。

另外,本次调查在两个不同地点发现了两块空心砖,以往在云塘西南发现过1块。空心砖为先周时期高级大型夯土建筑建材。3块空心砖分布位置处于凤雏东南至礼村北壕及齐家沟东岸一带,或说明这一带存在先周时期的大型夯土建筑,为周原遗址为古公亶父迁岐增添了新证据。

公共设施遗存被发现

此外,公共设施遗存也是此次考古重大发现,主要包括城墙、池渠壕沟遗存与道路三类。在20世纪80年代于凤雏南及贺家北发现两段夯土墙的基础上,通过航片分析与勘查判断,确认发现一座西周晚期城。周城东西长约1510米,南北宽约640米,面积近90万平方米。城内已发现10处大型夯土建筑院落。发现大面积水池4处,沟渠遗存40余条,其中24条为2013年新发现,有些可能为聚落或居址区环壕,但多为引水渠,渠有干渠与支渠之分。干渠与水池相连,由此构成了以水池为中心的四大水系,形成聚落的汲排水系统。以往考古调查曾发现过一条宽约10米的道路,本次调查又发现了13条。其中在云塘窑厂,一条道路宽度超过5米,长300余米,路面平整,铺设有细碎石子,东西贯穿两个不同的功能区。(本报记者 杨永林 张哲浩 通讯员 种建荣)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制