在接触《小莽苍苍斋藏清代学者书札》的选题前,我对于古人信札收藏者的印象,多半是遗老遗少,难以与一位曾在中央领导身边任要职、在“文革”初期离世的政治人物联系起来。直到2012年新春,在国家清史办,这部书稿的两位编撰者曾自和陈烈,将厚厚的书札释文原稿交给我们,我才开始走近小莽苍苍斋斋主田家英和他的收藏世界。

历经时代烟波的收藏

初检编者打印出来的小莽苍苍斋所藏清代学者书札目录,令我惊叹,三百多位清代文人、学者以及官吏的手书汇为一编,吴伟业、厉鹗、钱载、卢文弨、赵翼、钱大昕、翁方纲、章学诚、刘大观、孙星衍、焦循、阮元、林纾、罗振玉、王国维……这些构成清代文学史、学术史的中坚人物,历历俱在。而很快,我便有幸得见这些墨迹的真貌——曾自和陈烈带着书札原件,到出版社预备的影棚,照相复制。

小小的影棚里,十来本并不起眼的册页错落地摆放在桌上。翻开来看,一张精美的花签赫然呈现在眼前,仔细辨认,是晚清金石学家、甲骨文的发现者王懿荣给舅父的书信。单是鲜丽的印花信纸和挺拔周正、墨迹清晰的行楷,便让我赏玩不已。在随后的攀谈中,我逐步了解了田家英和他的小莽苍苍斋。

田家英原名曾正昌,四川成都人。16岁赴延安参加革命,26岁担任毛泽东主席秘书,参与《毛泽东选集》一至四卷本的编辑工作,及新中国第一部宪法和中央重要文件的起草。

从上世纪50年代中期,田家英开始收集清代学者墨迹。他认为,法书、书札、诗文稿等可以成为考史、证史借以征信的资料。他自幼崇拜谭嗣同,于是,就在谭嗣同的斋号“莽苍苍”前加一“小”字,把自己的斋名定为“小莽苍苍斋”。

十几年间,他把绝大部分工资、稿费都用在收藏上。北京琉璃厂文物店,西单、王府井的古旧书店是他收获最多的地方,还有就是利用随毛主席外出开会、调查的机会,跑遍了上海、杭州、成都、武汉、广州等城市的文物店。

有一次他在杭州开会,听说古旧书店有海宁藏书家后人卖出的一千多封清人信简,立即与店方联系,并利用工作间隙在一周内把上千封书信过目一遍。为了弄清信与信之间的联系及其价值,他把信札借回来,摊在下榻宾馆的地板上对比琢磨,最后买下四十封。

到1966年,他的藏品已达千余件,包括法书、书札、诗集、文稿等;从明朝末年至民国初年,涉及清代各个时期的文人学者、学术流派和历史名人五百余位。他将这些藏品一一分门别类,做了井然有序的系统归纳。

后来,田家英成为“文革”首批受难者之一,小莽苍苍斋的收藏也戛然而止,并在中南海就地封存。历史的机缘难以捉摸,正因为这些藏品被封在禁地,未流落民间,上世纪八十年代田家英平反后,小莽苍苍斋的藏品发还给田家英家人时,多数保存完好。

多重价值的翰札集萃

经过几周的紧张拍摄和排版,《小莽苍苍斋藏清代学者书札》原图和释文合体的书稿,终于进入了编辑加工环节。原稿收录清人书札近600通,这些书札少则数十字,多则千余字,全书的释文就近20万字。撰者的书法各异,每一通都得逐字逐词仔细辨认,编撰者的工作之艰辛,可以想见。

编辑的把关也尤为重要,审稿工作由人民文学出版社古典部的主任周绚隆亲自完成。对释文、小传重新做了增补性的考订,对错乱的顺序编码进行调整,往往核实一个落款署名,就需要翻阅史传、书法字典、清人书画集等各种工具书。我随后对原稿进一步梳理和调整,也更加清晰地认识到这部书的多重价值。

清人文献浩如烟海,书札简牍是其中很特别的一部分,相对于公开发表的诗文作品,这些书信较少隐讳虚饰,多为发自肺腑、直抒胸臆。这不仅对编辑清人全集有补充之用,对研究清代人物之间的关系,甚至某些比较私人的问题,都有文献参考价值。

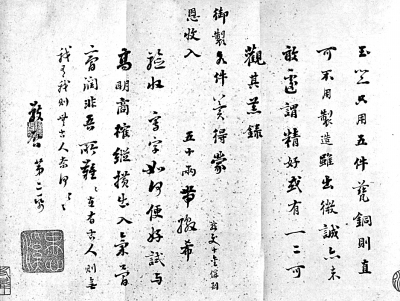

书中大多是学者文人间的书信往来,往往谈及学术问题,堪比一篇篇短小精悍的论文,却比论文多了真实的情绪。例如书中收录了不少刘墉的书信,有一封致曹文埴的信中写道:“北方食物,求惠我一二,可以健脾,不但解馋也。蚊子极恶,不能缕启,再报不尽。”(见图)担任要职的大学士向人讨要吃食,并掩饰不为解馋,更将对蚊子的厌恶诉诸笔端。这些有趣的生活细节,在别处很难见到,也可见坊间流传的“刘罗锅”幽默机智的形象,未必没有根由。

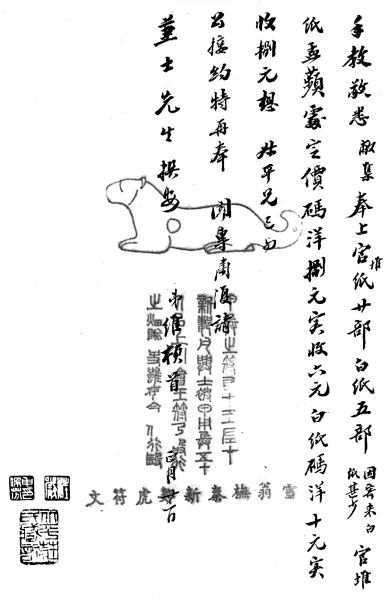

再如书中收录的王国维致沈兼士一函,聊聊数十字,说的却是和诗文风月完全无关的话题:“敝集奉上官堆纸廿部、白纸五部(因寄来白纸甚少)。官堆纸孟蘋处定价码洋捌元,实收六元,白纸码洋十元,实收捌元。”(见图)我看到了在《人间词话》中带我进入美学神境的词学大师,却在斤斤计算纸张价格的现实。

流芳百世的文化传承

成书后的《小莽苍苍斋藏清代学者书札》端放在眼前,田家英的长女曾立、次女曾自、次婿陈烈,以及他们的子女悉数到场,讲述往事,研讨新书,我更加领悟了传承的含义。

两位曾老师是本书的顾问,也是小莽苍苍斋藏品命运的见证人。曾自深情地回忆说:“父亲晚上工作,白天休息睡觉,有时候一个星期都和孩子们见不上面。他会抓着你的手,很得意地给你看那些新挂上墙的藏品。六十年代以后,寒暑假和周末,父亲经常带着我们到旧书店,人家请我们到楼上仓库,也没有对首长的特殊招待,而是开放一个窗口,新到的货,可以先随便挑。我们弄得满身都是土,把宝贝淘出来,夹着、抱着、欢喜着,反正我爸爸也是一个不拘小节的人。要是东西多,就坐公共汽车回来,要是少;大家分发夹着、扛着弄回来。”

我想,田家英对学术的执著、对收藏的热爱,在那时已让年幼的女儿受到潜移默化的熏陶。所以在藏品经历浩劫、失而复得后,对父亲未竟事业的继承便顺理成章。在这部《小莽苍苍斋藏清代学者书札》的编撰工作中,田家英的外孙女、外孙也已经担纲重任,传承家风。

1962年后,田家英在政治舞台备受冷落,陷入苦闷。那时,小莽苍苍斋的藏品给了他极大的精神慰藉。当他在翰墨书札间与古人对话时,也许不会想到,他为纂修清史做的准备,今天以另一种形式为世人共享,以另一种途径实现了他对文化传承的追求。

(作者系人民文学出版社古典部编辑)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制