■由传统到现代,社会主导的信任模式将从亲密情感关系向契约合同关系再向普遍主义的信用关系过渡。

■目前中国出现的信任危机,与中国人赖以习惯了的家本位-人际关系信任模式、国本位-系统依附信任模式息息相关。

■通过建立各行各业的职业规范、发展积极向上的志愿性团体或组织,能够营造基于制度认同的公民信任文化,以此促进社会力量的不断成长,实现国家-社会“双强”格局。

信任模式的理论溯源

大凡可以被称作“模式”的现象都有其相对稳定的结构特征和存在形式,即理论上“模式”与“分析类型”相对应。就信任模式而言,西方学界的讨论众说纷纭,但其中存在三种互为关联的归纳,对我们理解当下中国社会的现实颇具借鉴意义。

首先,社会学领域内人们通常用卢曼(N. Luhmann)的社会系统理论将信任区别为人际信任与系统信任两大模式。人际信任表达人与人之间的信任关系;系统信任则体现人对群体、对机构组织抑或对制度的信任,同时也包括非人际间的群际或组织信任。卢曼提出系统信任对人际信任的取代是历史变迁的必然结果。

其次,近些年不少研究沿卢曼的区分,将人际信任进一步拓展为基于熟人关系的“特殊信任”和超越熟人关系而面向陌生的社会他人的“一般信任”模式;并认为一般信任最终会替代特殊信任而标示一个社会、一个民族及国家的进步。弗兰西斯·福山、罗伯特·普特兰、雷丁(Gordon Redding)等人的比较研究发现:随现代化发展程度的不同,存在着高度信任、低度信任抑或稀薄信任的国别差异;中国被归在受儒家文化影响的低度信任范畴。

再次,与卢曼的系统信任相仿,祖克尔(Lynne G Zucker)在提出基于过程的信任、基于特征的信任以及基于制度的信任这样三类型划分下,特别强调了制度信任模式。他将制度信任界定为人对其所处的社会制度环境的依赖;即认为,传统习俗、合法的资质、契约合同等能够成为信任双方不可逾越的且必须具备的制度化保障;也认为,最终那些微观个体的基于过程、基于特征的信任,一定会被制度信任取代而成为整合社会秩序的一个长期且便捷的重要维度。这一发现同卢曼提出的系统信任取代人际信任的观点保持一致。由此,刘易斯(David Lewis)等人撰文将祖克尔的制度信任等同于卢曼的系统信任,而将其基于过程、基于特征的信任对应于卢曼的人际信任;并强调系统信任抑或制度信任的出现象征人类社会的进步。这就是,由传统到现代,社会主导的信任模式将从亲密情感关系向契约合同关系再向普遍主义的信用关系过渡。显然,刘易斯等人提出的双过渡本质含有两层信任模式的替代:社会制度环境的控制模式(契约合同等)对情感模式的取代,以及制度安排下的信任文化模式(普遍主义的信用)对制度信任控制模式的取代。假如藉新制度主义观点,将制度看成是由现存的正式制度与非正式的文化规范这两部分组成,其中后者乃制度安排长期作用的结果,以习俗、共享价值观、共同信仰等文化形式作为表征的话,那么,制度信任模式也就囊括了两个层次:一是反映现存制度环境约束的契约性信任关系;二是在共享信念或信仰基础上建构共同预期的自觉性信任关系。后一种模式通常表现为某特定社会、社区或共同体历史积累的集体经验形成的信任文化。刘易斯认为这类信任文化其实是一个相对稳定的制度系统或规则系统,通过规范和价值观鼓励行动者自觉对他人、对组织保持忠诚和信任,以达成普遍主义的信用关系。可以设想,基于制度的信任一旦将制度约束或制度控制的信任上升为普遍自觉的信用关系模式,高水平的基于共享价值符号的人际一般信任便会蔚然成风。无疑,它能够为社会秩序提供良好的整合基础。

总的来说,在人际信任与系统信任两大论述中,反映人际信任的特殊信任模式与一般信任模式;反映系统信任的制度信任被一分为二:带有契约的管控性制度信任模式和富有共享意义的自觉性制度信任模式。而在不同水平的信任模式阶梯上,我们还可看到,系统信任(或制度信任)取代人际信任、一般信任取代特殊信任、自觉性制度信任(信任文化)取代管控性制度信任,将标示社会的进步;制度信任尤其是具有信任文化意义的自觉性制度信任,是社会成员达成或提升一般信任水平的基石。

当前中国出现信任危机的原因探析

藉上述讨论分析当下中国社会的信任现状及其信任模式的建构,我们需要从发生学角度将“当下”看做是“过去”和“外来”共同作用的结果。

以改革开放为界作为“当下”的话,“过去”的传统其实包含两个历史阶段内两种中国人习以为常的信任模式:一是建国前与中国传统农耕社会、儒家文化相联系的家本位-人际信任模式,与之对应的是相对简单的物质生活条件下的礼俗社会经济秩序;二是新中国成立后计划经济的确立,本质上是运用国本位—系统信任模式取代了原有的家本位—人际信任模式。顺从权威、依附单位是那个时代中国人的整体群像,对应的社会经济秩序是强国家范式下的再分配权利秩序。

改革开放以来,中国社会在实践再分配向市场转型的同时,成功实现了持续多年的经济高速增长。市场转型的理想型多半以“外来”的西方发达国家的市场经济制度为特征,要求以社会本位的制度信任模式作为发展蓝本。但中国的市场经济并非直接生长于自发的资本发育与资本竞争,而是源自再分配经济体制,是“顶层设计”主导下试错式“边缘革命”的结果。市场转型过程中形成的极富成功的“双轨制”(价格双轨和所有制双轨)以及“二元改革渠道”(政府引导的自上而下的“顶层设计”改革和草根推动的自下而上的“边缘革命”改革)构成了中国区别于所有西方发达国家市场经济的重要特色。换句话说,正是政府和民间“双强”的通力合作成就了中国经济的市场转型。那么,中国特色的市场经济秩序应该与怎样的信任模式相对应呢?我坚信,如同市场经济制度可以走入不同国家政体一样,在中国人“制度自信”的前提下,能够与中国特色的市场经济秩序相配合的主导信任关系应当仍是社会本位的制度信任模式。

据此推理,目前中国社会的信任危机说到底是制度信任模式的缺失,而不是其他。因为在转型实践中,像中国的市场转型过程镶嵌制度的路径依赖及其创设一样,中国人的信任现状亦充满路径依赖及其创设。

尽管中国奉行的儒家文化思想一直倡导家本位—人际信任模式和家国同构的社会信任体系,因此被跨文化研究归在“低度信任”的国家行列;但近代以来即便是这样低度的家本位—人际信任体系亦遭受过创伤,过去在“批孔破儒”的同时,也将中国人推向了“不信任任何人”“怀疑一切”的极端。而改革开放,在引入市场机制的同时并没有即刻引进能够与之配合的制度信任模式。或者说,相对于中国特色的社会主义市场经济还没有出现与之相符的信任模式。于是,有人简单推测,今天中国发生的信任危机,是变革变迁造成的旧有信任模式崩溃、新有信任模式尚未建立的结果,危机的本质是信任关系的整体缺位。

其实不然。我们认为,目前中国出现的前所未有的信任危机,与中国人赖以习惯了的家本位-人际关系信任模式、国本位-系统依附信任模式息息相关。因为现实中我们清楚地看到:

当改革打破了原有的固化经济而出现利益分化、急剧的社会流动和变迁的时候,很多人(尤其草根民众)本能地捡拾起过去的家本位—人际关系信任模式去应对市场中的利益竞争,并希望把必须要相处的陌生人变成熟人。凡事“托关系、人找人”的现象比比皆是;“熟人信得过”“熟人好办事”成为人行动前的首选观念。

当国家主导的改革与草根自主的改革齐头并进又相互渗透的时候,国本位的政府依附性信任模式依旧根深蒂固,深深扎根于人们应对市场挑战的种种选择中。比如,尽管市场化已经将中国推向了一个多元经济共存的社会,但国有企事业单位、公务员职业等依然是大多数人的首选工作位置。根据爱德曼(Edelman)国际公关公司2011年发布的全球信任度调查报告,中国民众对于政府的信任度高达88%,且比前一年提高了14个百分点,即从74%增长为88%。这些相对固化的家本位-人际关系信任、国本位-机构依附信任,说到底反映中国人一贯的差序格局、顺从权威、依附单位组织之深层的文化结构。

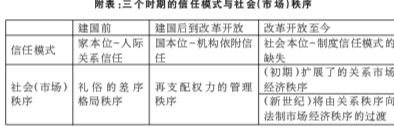

回到理论,“信任模式与社会秩序”之关联(见附表),在展现当下信任缺失现状的同时也揭示了它的真正历史原因:一是目前的中国社会的信任危机实质是普遍主义取向的社会本位-制度信任模式的缺失;二是改革开放以来,中国社会出现的“扩展了的关系市场经济秩序”说到底是传统“家本位-关系信任”与“国本位-再分配权力关系”的延续及其叠加效应,是制度信任空缺所导致的秩序替代品。三是深埋在中国人心灵深处的特殊主义取向的家本位-关系信任模式、国本位-机构依附信任模式,作为一种本土的文化结构力量抵制或挤压了顺应市场经济发展的富有普遍主义价值取向的社会本位-制度信任模式。

建构社会本位-制度信任模式的主要途径

那么,如何能建立起社会本位-制度信任模式?笔者主张,草根的职业监管、社会监管以及个人信用评级作用应该是当下亟待重视的中观因素,即需要让社会自身培育出适合现代市场经济秩序的信任模式。因为从理论上看,所谓制度信任模式包含两个不同层次和两种不同的社会功能:一是即刻的用于控制的制度信任(如契约合同等);直接发挥保障市场交换双方利益的实用功能;二是经过制度安排或制度化过程而成为自觉思想共识的制度信任。显然,前一种制度信任通过“顶层设计”或者“草根设计”容易达成甚至已经达成;但后一种不再将制度作为实用工具的制度信任的达成则相对困难,它并非仅靠顶层设计或单纯的草根革命而能完成,需要在市场与国家以外,借助全社会力量从中观的一般信任层面,探讨制度信任模式建构的社会基础。具体来说,我们可以采取的对策有:

一是通过建立职业道德体系,来规范职业监管、社会监管和个人的信用评价制度,营造长治久安的制度认同,抑制信任危机。涂尔干一贯认为:当社会存在法律和道德的失范时,无论是整个政治社会还是国家,都不能建立起现在所缺的规范体系。只有从事同一行业的人所组成的法人团体或职业群体,才能作出某些有效的规定,以满足和指导人们的需求。因为职业群体与其成员的经济收入、经济生活密切相关,职业群体的共同经历有组织生活的功能。唯有职业群体能够形成一套使其成员不得不遵守的规范、道德原则,并据此顺利地构成人人自觉遵守的规范制度,达成共同体的团结。因而,我们将职业群体置于国家与市场之间,通过职业吸收社会的大部分力量,以职业道德的确立作为解决信任缺失的突破口,就可能带动全局摆脱市场经济的无序状态,达致社会整合。

二是通过建立以公民文化为底蕴的普遍主义信任模式,取代基于礼俗的特殊取向的关系信任模式和行政依附式的机构信任模式。市场是普遍主义取向的,背后的支撑不是小圈子文化、不是威权的臣民文化,而是公民文化。公民文化强调公民参与、公民责任感、公民能力及其主体性地位等。它是一种建立在积极交流基础上的多元文化和自主文化。公民文化不由学校教育习得,而在主动参与的实践中培养起来。志愿性组织或志愿性团体(专业协会,宗教团体,艺术或体育活动俱乐部,服务团体,自组织的教育团体等)是公民文化的具体载体。国内外对志愿性组织与社会资本的研究甚多,不少研究验证这类团体性生活与人际信任相互关联。参与志愿性组织的活动,可以促进具有共同目标的不同个体间的互动,有利提升一般信任水平。因此,现阶段通过建立各行各业的职业规范、发展积极向上的志愿性团体或组织,能够营造基于制度认同的公民信任文化,以此促进社会力量的不断成长,实现国家-社会“双强”格局,进而突出中国市场经济的特色,保持平稳和谐的社会发展。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制