由中国文联、中国美协主办的“在时代的‘现场’——全国写生美术作品展”近日在中国人民革命军事博物馆举办。展览梳理了百年的“写生”历史,集中展出了140位不同时代艺术家的400余件写生作品。此次展览以常书鸿、王式廓、叶浅予、黄胄、李可染等老一辈美术家的经典写生作品为代表,回顾了写生在新中国美术发展中发挥的重要作用和取得的卓越成就。展览还为常年坚持写生的张仃、刘秉江、刘大为、许江、杨飞云、孙景波、忻东旺、谢东明、李翔、刘进安、李象群、田黎明等12位美术家做了个案陈列,以“写生与人”“写生与思想”“写生与自然”“写生与社会”为主题,剖析写生在当代呈现的多元样貌。其余作品主要展示的是近5年来中国美协组织美术家下基层的写生成果,较为充分地阐释了写生在不同历史时期的重要功能和变化,美术家以在时代的“现场”的主体姿态,呈现给观众别样的观感经验。

物、眼、手、心,通过写生将这四个词汇贯穿起来,成为艺术家观察对象、训练技能、倾注情感的艺术感知世界的方式。写生不仅是造型训练、收集素材的手段,本身也是一种随时代变化呈现多样态的艺术表现形式。著名美术教育家俞剑华曾说过:“地无论中西,时无论今古,绘画之方法仅有一种。一种何?即写生是也。写生者画之始,亦画之终也”。写生的重要性是不言而喻的。

“写生”也在中国近现代美术留下了深刻的印记,明清之际渐入的西方绘画带来了透视和色彩,影响和改变了中国受众的视觉观感方式。以康有为、陈独秀、蔡元培、徐悲鸿为代表所倡导的“美术革命”,呼吁引进西方现代的科学观念,倡导绘画中的写实主义,静物、人体写生作为造型基础学科训练纳入美术教育体系,户外实景写生则承担起记录和反映现实的功能。司徒乔、韩乐然、孙宗慰、赵望云等的西北写生,叶浅予、庞薰琹等的西南写生,不仅为后世留存下大量边地少数民族的人物形象、生活场景和风物风俗,而且在写生过程中,他们又吸纳了民间艺术,形成自己独到的绘画风格,走出具有中国特色的写生之路。艾中信的《紫禁城残雪》(1947年),选取远眺雪后阳光下的紫禁城场景,掩映于近景的绿树之后的紫禁城,气势不凡,画面大开大合,具有传统中国画的写意意味。

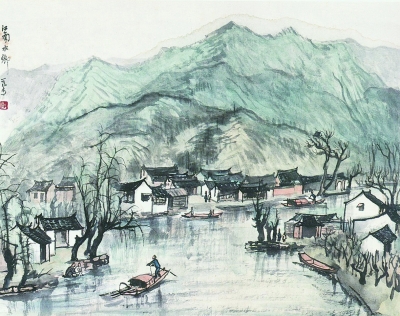

新中国成立后,艺术为社会服务、为人民服务的观念和社会主义现实主义的创作方法占据了绝对主导地位,写生成为深入生活、反映现实的最直接的方式,将美术创作投入到火热的社会主义建设、日新月异的祖国风貌、丰富多彩的人民生活中。代表性事件有1954年开始张仃、李可染、罗铭的江南写生,傅抱石率领江苏画家的二万三千里写生,黄胄的民族风情写生,融中国画的传统改造与现实反映于一炉,开创了写生反映时代的新风貌,也引领了一批批、一代代美术家奔赴祖国各地,成为一个时代的参与者、记录者和建设者。李可染提出“要改造中国山水画,最根本的是要重新回到自然中去观察、写生”,他的《江南水乡》(1954年)以淡墨勾出山形,江岸黑瓦白墙的民居错落有致,江心摇橹的船家和岸边洗衣、行走的人物点缀其间,祥和温婉的日常生活场景跃然纸上。

进入新时期以来,既有刘秉江、吴长江那样常年深入边地,执着于刻画与自己心灵相契的塔吉克族和藏族同胞,形成自己的民族图像志,也有忻东旺那样对社会世相的关注,透视出普通人的人间百态;既有杨飞云那样专注于“画室”模特的细微观察,也有田黎明、谢东明的经过再创作的人物状态表现;既有老一辈画家张仃那样一如既往的大山大水的现场写生,抽离出特殊的皴擦线条,也有像许江一样面对大片葵园寻求着精神的家园。在写生与人、自然、社会和思想等方面,当代艺术呈现出新的反映社会现实和内心独白的独特景观。

随着数字摄影的普及,部分美术家习惯在画室中依据图像进行创作,但不可避免地逐渐陷于图式的自我重复而难以突破,因而重提写生、大力倡导深入生活是为解决当前创作困境,提供源头活水,其目的正是为了恢复画家“在现场”直面现实的鲜活感受力,达到心手相应,使绘画重回“绘画性”的本身,使当代美术始终保持与现实生活的密切关联,始终站在时代发展的鲜活“现场”,多角度地反映社会主义建设成果和人民的美好生活。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制