《张充和手钞昆曲谱》的出版,乃是文艺界和出版界的盛事之一。说到张充和女士,不得不重提著名的“张家四姊妹”。张充和1913年生于上海,是苏州九如巷张家四姊妹里最小的妹妹,上有大姐元和、允和、兆和。张家祖籍安徽合肥,曾祖父张树声乃是晚清重臣,于病重之际,在遗折里提出要“育才于学堂,议政于议院”,以图国之富强。父亲张武龄创办了苏州平林中学和乐益女中,以一己之力自办新学。出生甫一年,张充和便被叔祖母带回合肥老家,收养为孙女。叔祖母为她在家延请塾师,教诵诗文,习字临帖,与在苏州的姐弟们不同,受到的却是旧式的教育。而这种教育与她日后的学问体系,有着密不可分的关系。

余英时先生在《张充和诗书画选》的序里写道:“充和何以竟能在中国古典艺术世界中达到沈尹默先生所说的‘无所不能’的造境?这必须从她早年所受的特殊教育谈起。她自童年时起便走进了古典的精神世界,其中有经、史、子、集,有书、画,也有戏曲和音乐。换句话说,她基本上是传统私塾出身,在考进北大以前,几乎没有接触过现代化的教育。”余先生非常敏锐地把握住了古典教育对于张充和的影响,而这种影响,便体现在艺术领域之中,各个学科之间的关联与相通。这是中国古典艺术的传统,也是张充和能够在诗、文、书、画、曲、学上皆能达到很高成就的文化土壤。

1930年,张充和回到苏州,在雅好昆曲的父亲支持下,随笛师李荣鑫度曲,又参加了苏州道和曲社和幔亭女子曲社,从苏州昆剧传习所的传字辈演员沈传芷、张传芳学习。《张充和手抄昆曲谱》的编者陈安娜女士在序言《张充和的昆曲缘》里写道:“元和说充和学昆曲简直是‘着了魔’,夜以继日,不知疲倦。她自己也说每支新曲子她至少要拍一百遍。”由此可见,日后张充和在昆曲上的造诣,早在这时便已打下了基础。

四年后,张充和考入北京大学国文系,老师中有俞平伯。俞平伯素来极嗜昆曲,1935年初在清华大学办了昆曲社谷音社。张充和在北京时,经常参加清华大学谷音社的活动。1940年后张充和赴重庆,又在教育部礼乐司任职,与音乐学者杨荫浏等一同工作。而师从书法家沈尹默先生,也是从这一时期开始的。白谦慎先生在《张充和手钞昆曲谱》中的序《别具一格的书法》里提到“(张充和)1940年以前钞写的曲谱,结字欹侧,少数笔画适度拉长,娴雅中透出几分俏皮”,在沈尹默的建议下,她“研习汉碑、六朝墓志,书风转向高古。此后数十年间,张充和的楷书总是以六朝墓志的书风为基调,手钞工尺谱也不例外。”

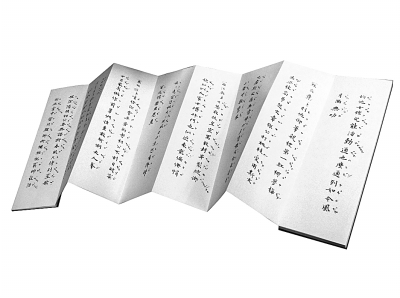

这套《张充和手钞昆曲谱》函套封面是余英时先生的题签,内附两张唱片《张充和昆曲选萃》和《张充和笛韵选萃》,白谦慎先生为之题签。内中共收录十册手折,一册为序跋,九册为曲谱,其中八册收录《学堂》《游园》《惊梦》《拾画》《叫画》《硬拷》《折柳》《阳关》《惊变》《闻铃》《哭像》《弹词》《活捉》《寄子》《纳姻》《思凡》《芦林》《咏花》,凡十八折戏;另有一册为《金瓶梅中所唱曲》,据本书编者陈安娜女士所作的编后记,此为1981年纽约大都会博物馆中仿苏州园林的“明轩”建成时,张充和应邀在开幕式中演唱《金瓶梅》中的昆曲。

书中所收的曲谱以小楷精心写就,波磔中有隶书的意趣,提按间又有魏碑的筋骨。书风自是高古,而点画的转折之中,婉转有致的情态盎然纸上。司空图用“犹之惠风,荏苒在衣”来表达“冲淡”的境界,这句话用来形容张充和的书风亦是相称的。

是书分珍藏本和普通本两个版本,珍藏本的函套和手折封面为绢面,扉页上贴有张充和签名钤印的字纸。珍藏本随书另附书签两枚,分别印有张充和手书的隶书对联上、下联:十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。该联作于20世纪70年代,现为董桥先生收藏。董桥在《张充和的伤往小令》里,称她笔下的工楷与诗词有着《纳兰词》里“鸳鸯小字,尤记手生疏“的矜持。我以为这句形容确属精到,张充和书法最令人印象深刻之处,便是其高古贞远、毫不媚俗的气格。也正因如此,余英时在《张充和诗书画选》的序文里,浓墨重笔地从张充和的生平经历说起,追溯文人艺术之源流。此后在《工尺谱归我珍存》里,董桥又细细道来收藏张充和手钞曲谱的经过。凡此再三致意,读来令人尤其印象深刻。

然而还不止于此。在《记忆的脚注》一书里,董桥还作有《白谦慎带来了〈桃花鱼〉》一文。《桃花鱼》的书名来自张充和的词作《临江仙·桃花鱼》:

记取武陵溪畔路,春风何限根芽。人间装点自由他。愿为波底蝶,随意到天涯。描就春痕无著处,最怜泡影身家。试将飞盖约残花。轻绡都是泪,和雾落平沙。

《桃花鱼》为张充和的诗词选集,收录张充和自选的十八首诗词作品,并用小楷精心抄录。其夫、著名汉学家傅汉思(Hans Frankel)将之译成英语,美国人薄英(Ian Boyden)于1999年在蟹羽出版社(Crab Quill Press)出版。蟹羽之名自有出典,钱钟书《槐聚诗存》里,在“文章巨蟹未横行”一句下的自注里写道:“旧沿日语称西文为蟹行文。日人森大来《槐南集》卷八《七月七日作》之三所谓‘蟛蜞文字好横行’。”可知蟹指横书的西文,而羽则指称鹅毛笔。

薄英是张充和的学生,跟随张充和学习书法有年。这套《桃花鱼》,按照董桥之文所述:“全部精印在安格尔米白厚纸之上,阿拉斯加雪杉木材做封面,印刷装潢一概由Ian Boyden的Crab Quill Press手工完成。”如此精益求精,难怪藏书家董桥也忍不住“深宵细赏”。

作为《张充和手钞昆曲谱》的编辑,我未能有机会亲睹这套精美的《桃花鱼》,然而在向编者陈安娜女士以及《张充和诗书画选》的编者白谦慎先生请益的过程中,我感觉自己越来越能够体会薄英制作《桃花鱼》的心情:那是一种面对如此完美的书法杰作,想要尽自己最大的努力,用最好的材料和工艺将之呈现出来的心情。这是第一流的艺术,很难容忍自己去退而求其次。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制