铁路职工找对象,都好在这半军事化的圈子里物色,说是知根知底,又说铁老大旱涝保收,殊不知婚后会有多少糟心事落到头上呢。家家都有本难念的经。

趁着妈妈检查作业的片刻,姗姗趴到窗前去了。隆冬时节,窗子上结着厚厚的冰花,姗姗又是哈气又是指甲划,总算在窗子上开辟出巴掌大的一块可透视天地。外面一片漆黑,只可见到不远处路灯的昏黄。姗姗问,爸爸什么时候回来呀?孙慧答,要过半夜呢。你自己洗洗,先睡下,等爸爸回来我叫你。姗姗故意重重哼了一声,说妈妈不会只顾自己跟爸爸说话,又把我忘了吧?那一声哼,再加那个又字,让孙慧的脸烫起来。现在的孩子,都成了精,才几岁呀,怎么好像什么都明白。孙慧故作平淡地说,你爸爸一进屋,我就让他用冰凉冰凉的大巴掌摸你的热脸蛋,行了吧?姗姗突然喊,妈,下雪了!孙慧心里惊了一下,但坐在小桌前没动,说不许吓唬妈。姗姗说,才不是,不信你来看,路灯下已飞起小蛾子啦!孙慧起身凑到窗前去,还抓窗帘在女儿划出的地方擦了擦。可不,围着昏黄的灯光,已有雪花飞舞,虽不是很密集,却有了足以动人心魄的效果。

孙慧回到桌前,忙着清理桌上的课本,对女儿说,赶快穿衣服,跟我去楼下刘奶奶家。妈妈要去扫雪了。

姗姗撅着嘴巴坐在床边不动。孙慧明白女儿的心思,黑下脸说,别磨蹭好不好。我马上就走,再晚奶奶就要睡下了,听话!

姗姗揉着眼睛哭起来,说,我自己在家睡不行吗?我要等爸爸,我想爸爸,我都二十多天没见到爸爸了。

孙慧心里酸上来,语气软了些,说姗姗乖,再过两三年,妈妈就敢把你自己留在家里了。一会儿我给你爸爸打电话,让他明早送你去上学,也就晚见爸爸几个钟头,还不行吗?

姗姗问,要是爸爸天不亮又走了呢?

孙慧被问住了,不知怎么作答。丈夫在电话里确是说,今夜乘2507次回来,在家只能呆两三个小时,天亮前乘2508次返回。丈夫是客运段的车队长,管理的车班有十多个,他确是忙,尤其眼下正值春运,责怪不得。

踌躇间,电话叫起来。孙慧拿起话筒就说,马上到,放心吧。不用听也不用问,这种时候,电话肯定是单位打来的,意在提醒,双保险。车站早有命令,无论任何时间,雪落地,人到岗,执行命令没商量。所有的休班职工,见到空中飘雪就要返回铁道线旁。哨位是早就明确了的,两人坚守一组道岔,手执小扫帚,确保道岔缝隙间不留一丝积雪。眼下的铁路道岔都是自动控制,若是因冰雪密合不严,列车通过时就可能造成脱轨颠覆,了得!

铁路家的孩子早懂了执行命令的道理,姗姗撇着嘴巴,跟在妈妈身后,心怀委屈却乖乖顺顺地下了楼。姗姗在上二年级,放寒假了,小学校开设了快乐班,实际就是大托儿所,以解双职工的后顾之忧。楼下的刘奶奶家也早安排妥当,老两口,都是退休的老铁路。孙慧和丈夫的老家都在乡下,两人曾多次设想把眼下住着的五十来平的老式一室楼房卖掉,交个首付,按揭另买处七八十平的两室商品房,就可以将姗姗的奶奶或姥姥接来同住了。可眼下的房价比雨后的春笋窜的还快,一个人的工资给了银行,家里几口人的日子怎么过?于是就盼,盼着涨工资,也盼着房价稳定下来,可一年又一年的,除了深深的叹息,盼来了什么呢。

孙慧到车站时,漫天的雪花飞舞得更欢了,运转场密集的灯光下,到处可见奔忙的身影。孙慧的岗位不在道岔旁,而在运转场北侧的一处平房内。屋子里架了灶台,设了案板。临墙的两个大冰柜里,一个塞满了排骨,另一个里满是冻得结结实实的大馒头。房角有个木板盖,掀开,便直通地窖,窖内储存着大白菜,足有数千斤。这个岗位的任务不是扫雪,而是为扫雪一线的人准备垫补饥肠的食物,相当于战场上的炊事班。熘馒头,排骨炖白菜,一菜一汤,倒也简单。同在一岗的顾姐先她一步到位,已将冻排骨拔在水盆里。孙慧脱去棉大衣,不无歉意地说,紧赶慢赶,总是赶不上顾姐的腿脚快呀。

顾姐手忙嘴不闲,问,宝贝闺女没哭?

还行,懂点事了。

顾姐说,王姐可能还得等一会才到。她给大姑姐打了电话,等人到了才能出来。婆婆正病在床上,哪离得开人。她大姑姐白天已累一天了,都不容易。

孙慧深深地叹了口气,说我这就生灶火。看今天这雪下的,怕是一时半晌停不了。

早几年,孙慧是客运段的列车员,和丈夫同一个车班,两人是自由恋爱。婚后,生了孩子,领导上考虑到两人家里的实际困难,就把孙慧调到了车站总务室。总务室只两个人,顾姐管理职工的劳保用品,孙慧则负责单位的办公杂物,单位上一时缺了什么,都是由她们去采买。顾姐的先生是火车司机,儿子备考大学时,整天也是忙得脚打后脑勺。站领导安排调度清雪阵容,把两人放在后勤保障组,考虑的就是多少给女同志一点宽松。王姐是财务室的会计,派她到这里,也是出于同样的照顾。

王姐很快也到了,进屋就忙着将已拔得冰凉的清水换出去,再换上新水,好让冻排骨化得再快些。看脸色,王姐情绪不好,进屋脸就沉着,还不时擦擦眼角。王姐的先生是车辆段的副段长,铁路机构改革时,小段并大段,他便去了外地,虽说仍是领导,却是十天半天难回一趟家,照片家中病母的责任便基本全落在王姐和妹妹身上了。铁路职工找对象,都好在这半军事化的圈子里物色,说是知根知底,又说铁老大旱涝保收,殊不知婚后会有多少糟心事落到头上呢。家家都有本难念的经,孙慧和顾姐对望一眼,不敢多问,便都在灶上案上忙。

肉香飘了起来。大馒头也熘出一锅又一锅,用大棉被捂严实。时近子夜,清雪的人们披着雪花挟着寒气,一拨又一拨来打饭,进屋都使劲跺脚搓巴掌。饭盒都自备,打完便自寻僻静,呛风喝冷地对付一番再换另一拨来。别看工友们在冰天雪地里冻得吸吸溜溜,可一进了热气腾腾的伙房,立时都欢腾起来,开起不伤大雅的玩笑。他们喊顾姐为顾大嫂,喊孙慧为孙二娘,还问孙慧什么时候蒸人肉包子。自然,矛头对向王姐时,就不无遗憾地说,你要是姓扈多好。你家的王矮虎是不是又领兵打仗去了?你小心点,那哥们可特花心呀!王姐的情绪好了些,回笑道,他敢,我还想赏他一顶绿帽子呢,谁怕谁呀!王姐的回答自然引起一片笑声,把冬夜的寒冷冲淡了不少。

站长捧着饭盒也出现在伙房里。站长年过半百了,平日里不苟言笑,不怒自威。他往那里一站,屋子里的笑声顿时少了不少,站长似乎也意识到了那份尴尬,凑到菜盆前,问操着菜勺的孙慧,可有一阵没见张青了,总没回来?

孙慧一怔,反问,张青是谁?我不认识。

站在一旁分馒头的顾姐哈哈笑,说没划过拐来吧。你要是孙二娘,你家那位可不就是菜园子张青。都是水泊梁山的好汉。

屋子里哄地又笑起来。孙慧没想到站长也会开玩笑。她笑着答,他在外头新承包了一块菜园子,哪还顾得家。

顾姐接话说,站长,你的管理可得人性化一点了。据百分之百的可靠情报,今夜2507次张青就回来,天亮前2508次还要走,人家夫妻俩可都快一个月没见过面了,不能放小孙回去俩钟头?

孙慧只觉脸颊腾地烧起来,急用胳膊肘杵了一下顾姐,说就你嘴快,羞死人了。

站长伸手从孙慧手上接过菜勺,笑道,由我掌勺帮打一会菜,让孙二娘喘口气是可以的,可放她回家,本寨主可就不敢了。这大雪泡天的,全站人都在忙,我最怕的就是一碗水端不平。理解万岁吧。

说话间,货运车站主任凑到跟前来,眼睛盯着菜盆说,那就请大寨主帮我多选几块顺当点的排骨,我有点特殊情况。

站长手里的勺子却停住了,问,咋,牙口不行啦?

货运主任放低声音说,我们车间小刘利用休班去了省城,闺女在学校生病了。见大雪赶不回来,就给老爸打了电话。老人家都七十来岁了,还跑站上替闺女扫雪来了。我看老人家不好意思来打饭,就替他打一份。

站长急在菜盆里拨拣,将饭盒盛满,又将勺子交回孙慧手上,说那我可得去看看老爷子。不怪顾大嫂批评,我这人性化管理真是没做到位呀。

孙慧和顾姐桌对桌办公,有时来电话了,手上都忙,便随手按下免提键,口应手不停,所以彼此间便没了多少秘密。午后,“张青”打来电话,说想姗姗了,今晚的2507路过时,到家看一看,还是老办法,2508往回赶。孙慧知道2507、2508次正是他管理的车队,来回在车上也不闲着,但责怪说,不过是个小小车队长,怎么就把你忙成这样?那就别回了,深更半夜的,还非得把孩子闹腾起来呀。“张青”讪笑说,不是也想孩子她妈嘛。老婆你是不知道呀,我们车队新添了不少人,十有八九的独生子女,别看没比咱们小上多少,可那一个个小太阳呀,都惯得浑身毛病,不是和旅客吹胡子瞪眼,就是好窝里尥蹶子。小生牤子们不能不抓紧调理呀。孙慧说,听天气预报说,这两天好像有雪,但愿别下吧。丈夫所在的客运段合并后,听说职工足有近万人,丈夫又是新上任的车队长,统领的士卒一二百,新官总要烧好头把火,这她理解。

半夜这一阵热闹过后,伙房里安静了一些。但饭菜还得预备着,不时还会有人跑过来。雪花仍不屈不挠地飘着,不能不准备天亮后的早餐了。小米粥,大馒头,榨菜丝,也是早定下的食谱。冰柜里的冻馒头已经告罄,那就得现蒸。几个人和面时,孙慧突然扎着满手的面粉跑了出去,怔怔地望着一列客车挟风裹雪地开进车站,站台方向传来播音员的清晰提示,“2507次列车进站,请候车的旅客站到安全线外侧。”

孙慧重回面案前,低着头揉面,格外用力,却一声不响。顾姐和王姐互使了个眼色,说,孙慧,酵母粉不够用了,大半夜的又没处买,你家离的近,就跑一趟取两袋吧。

孙慧心里热了一下,拉开面案下的抽屉,将两袋没开封的酵母粉送到顾姐面前,说这儿有呢。

顾姐恨恨地瞪了她一眼,说,我亲手买来的我还不知道。过期的,不能用。少磨叽,快跑一趟。

孙慧红着脸扫了王姐一眼,仍低下头揉面。

王姐将面团夺过去,催促说,这也不是包包子,还非得让我掰开饽饽说馅呀。这是我们两个人的主意,二比一,你少数服从多数,行了吧?你家那口子好不容易回来一趟,总不能让人家进门连个人影都看不着吧。放心吧,这儿有我们俩呢,保证什么都误不了。

孙慧心里感动,却越发迈不开脚步,转身端起盛着小米的盆子,去水龙头下淘米,说要说回去,也该是王姐,侍候老人的事我经过,可不光是累,要是老人耍起磨磨丢(不讲理)来,只怕比小孩子还闹人呢。我知道两位姐姐的好意,谢谢啦……

屋子里静下来,一时间,谁也不说话。好一阵,王姐才喃喃地说,那阵我从家里出来,你们猜我那病婆婆说什么?她说我深更半夜不留家,肯定是找野男人去。连她亲闺女都说她胡搅蛮缠,她却说,儿子不在家,她得给她儿子看住养汉老婆……

顾姐打断王姐,说让人不高兴的事,不说它。咱们有一楔顶一铆地撑在这里,这叫什么?用个文点的词儿,那就叫执著。正好男人都不在,我给你们讲个笑话,刚听来的,题目就叫《执著》,也算给咱们自个儿解解乏去去瞌睡。说,有家精神病院,患者满了,病床紧了,院长催促医生将病情有所缓解的患者往外清一清。医生为一位患者做检查,问,你若是出了院,第一件事做什么?患者答,我做个弹弓,打你家玻璃。医生无奈地说,你的病不轻,还是回病房接受治疗吧。几天后,院长又催,医生再问那位患者,开口还是原先那句话,出院后第一件事做什么?患者这次回答,我要找个女人。医生心里高兴,在医院里呆了几个月,这个思维趋于正常啊。又问,接着呢?患者说,我把她带回家。再接着呢?我闩上门,关上窗,拉严窗帘。好,好,接着说。我把她裤子剥下来。再然后呢?我抽出猴皮筋,做弹弓,打你家玻璃。

屋子里静了静,笑声突然冲天而起。王姐不顾手上的面粉,擦泪水抹出了满脸花。孙慧蹲下身去捂肚子,险未将手上的淘米盆扔到水池里。正巧又来位师傅打饭,进屋就纳闷,说真是三个女人一台戏,笑啥呢?也跟我说说。顾姐指着来人说,你小心点,等雪一停,我们三人组团去你家打玻璃。这一说,孙慧和王姐又笑,想停下都难了。

孙慧的手机嘀嘀响起来,是信息提示音,不用猜,也知是谁发来的。孙慧忙着往回复。顾姐说,告诉张青好汉,我们正做弹弓呢,小心你家的玻璃吧。孙慧抿着嘴笑,说我才不告诉他呢,这么好的笑料,还是等年三十吧,比赵本山还搞笑呢。王姐说,车机工电辆,跟着大轱辘转的人,谁知到时候能不能在家守岁呀。顾姐急给王姐使眼色,王姐便抱歉地掩住了嘴巴。

短信有来有往,嘀嘀了好几次。最后那次,孙慧抬头撒目,目光落在了搭在椅背上的绿头巾,然后一边在手机上按一边说,绿围巾是王姐的吧?一会借我用用。我那条是紫色的,太暗了。

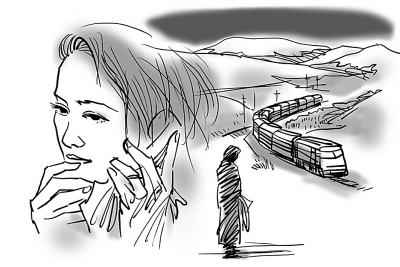

北方冬夜的清晨,天地间仍是一片黑沉冷寂。四点五十三分,孙慧跑到外面去,选了一处有灯光的地方,站在仍在肆虐的风雪里。站台方向传来一声机车启动的悠然长鸣,2508次列车正点开出。冲着在前方不过数十米的通过列车,孙慧高高地扬起手臂,让绿色的围巾在风雪中飞扬。绿色,代表着平安与畅达,那是铁路人的吉祥与期冀。车中的“张青”肯定将这一幕深深地印在了心里,他看到的也许还有,随着雪花一起飘落的泪花……

孙春平 满族。1950年生于辽宁锦州。其父亲、妻子和许多亲属都是铁路职工,孙春平自己也曾就读于铁路职工子弟学校,1971年下乡回城后在铁路部门工作数十年,当过工人、库管员、干部,对铁路基层职工生活非常熟悉。曾获全国少数民族文学骏马奖等。现任职于辽宁省作家协会。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制