她痴迷于那个年代。那个年代原本并不属于她,甚至也不属于她的父母那一代人。那年代其实并不遥远,但对她而言却是一个遥不可及的遥远。但她对此绝对痴迷。她只心仪于那个年代的奢华。其实所谓的奢华,也只在女人的服饰,特别是旗袍上,也许与此相关的是旗袍展现的那些对她有点陌生,却又极具诱惑力的氛围和韵致上。她不会知道那个年代有它的伤痛和悲哀。也许她知道,然而她不想在那记忆中停留或深究。她喜欢旗袍,喜欢穿旗袍的女子,还有那些女子的情感世界。于是,她倾心的“民国时代”,就在她的诗中、画里定格了。

她的诗情和画境却是我所熟悉的,那曾是我的亲历。那些民国时期穿旗袍的女人中,就有我的母亲和姐姐,还有我的老师和亲近的女性。在那个年代,女人们的日常服饰就是旗袍,现在人们感到奢华的,在当时却是日常甚至平常的。旗袍成就了对于远去世纪的纪念:宽容、择取,而且承继,即使只是在女性的服装上,它保留和创造了一个时代的华丽。她“悬置”了同样属于那个时代的庞杂和繁冗,包括那个时代淡淡的血污和微微的呻吟,她只倾心于她择取的美丽。

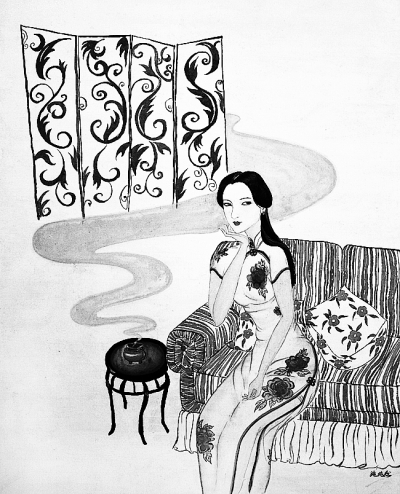

我们不能责备她,因为她太年轻了,她已经远离了那个复杂的年代,那个时代的困顿和焦虑不属于她。也许我们应该感谢她的这种“择取”,毕竟她再现了那个时代的特有风情。令人惊异的是,出现在她的画中只有女性,而且她们都是一身优美的旗袍(偶尔也有裙装,那裙装也是民国时代的、同样迷人的裙装)。那些女子都有一份远离尘俗的沉静,有些忧郁,多半是在沉思。陪伴她们的可能是一盆兰草,可能是一杯微温的茶,可能是一架老式的留声机。

这里有一幅画,女子披发如水,穿着鲜丽的旗袍,旗袍是月白的底色,大朵艳丽的花,滚边、大开叉,下摆垂及脚面。那女子斜倚着沙发,以手托腮,是在凝思,有些慵懒。身旁的圆茶几上点着一炉香,那香烟也如流水,袅袅地流向远处。整个画面是浅浅的紫,映衬着女子的华丽。这画的题目是:预谋一场两千年后的私奔。画面应该是在民国,那女子如何“预谋”,况且还是“两千年后”?恰好有一首同题诗为此做了注解:

想你之前,我要点一炉香

你可以叫它沉香屑,或者薰衣草

紫色香雾是你延伸来的藤蔓。我的

思念,是藤蔓里盛开的百合

古时候的书生,沐浴熏香后读书

而今的我,在香气氤氲里想你

我不知道是先有画,还是先有诗?但我知道在这里,诗与画是相互阐释的。有趣的是这里的时空被有意地错置了。浮想中,她先是把自己设想为那个画面上穿旗袍的女子,再把时间推进到两千年前(那应该是《诗经》中在小溪边唱着情歌的女子了),设想着她与情人的密约。也就是从那时开始,她“预谋”了两千年后的“私奔”。穿旗袍的女子,就是如今写诗作画的女子,就是我此刻(广东小学生诗歌节)认识的她!一下子跨越了三个时代、而仍然不想掩抑她的浪漫情怀。

由此我断定,她不论在写什么,也不论在画什么,她总是在展现她自己。我注意到,她总是按照自己的形象为她的人物造型,沉静、高雅、矜持,或是凝思,或是款款而行。她是那样神往于她所心仪的年代,设想自己就是那在窗前、灯下凝视春花秋月的多情女子。她说:“我常常走在民国的街道上。”她只看见月色,她只闻见花香,四月天的花香很近:“没有愤世嫉俗,只有儿女情长。”

诗人有她的自由,无须我们的引导,我们也不忍惊扰她。我们只看见一些女子优雅地、无牵无挂地行走在民国的街道上。

2013年2月20日于昌平北七家

(作者为北京大学中国诗歌研究院院长兼新诗研究所所长、北京文艺评论家协会主席)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇