采访手记

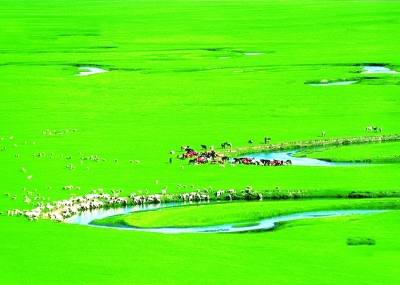

在呼伦贝尔采访,当地领导告诉记者,今年,丰沛的降水让呼伦贝尔草原出现了近20年来最好的草情,5月到10月期间,有900万游客走进中国这片最美的草原。

呼伦贝尔的美既有自然风貌的博大壮观,又有原生态世界的纯净无染,更有厚重文化的神秘久远。呼伦贝尔是祖国北方的重要生态屏障,无可替代。

对待这片绿色净土,当地干部群众可以说是小心翼翼,备加珍惜。牧民为了一草一木,宁肯少养牲畜;企业为了保护环境,全力反哺生态。呼伦贝尔人在发展之路上采取了有效的保护措施,才使得这片草原保留了绿色的根基。

在当地采访,记者听到最多的一句话是:我们会像爱护自己的眼睛一样,爱护这片绿色净土。

1

过去,超载放牧让草原不堪重负。今天,很多牧民自觉减少牲畜头数,合理核定载畜量,让草原得以休养生息。牲畜头数越多,意味着收入越多,但牧民在保护生态的大局上,决然选择生态,这就是今天呼伦贝尔新一代牧人的新选择。

秋天的内蒙古呼伦贝尔草原,寒气袭人。走进宝音朝格图的家,他和妻子哈斯正准备到10公里以外的草场给打草的牧民做饭、送奶茶。

48岁的宝音朝格图是陈巴尔虎旗白音乌拉嘎查颇有名气的蒙古族牧民。前几年,旗里为了保护草原生态,鼓励牧民养牛不养羊,他把羊都处理了。2007年,他联合同一个嘎查(村)的8户牧民,成立了奶牛合作社。经过4年努力,社里打草、挤奶都实现了机械化,人均纯收入达到13万元。

旗委书记高昇说,为了保护草原生态,陈巴尔虎旗实行了草畜平衡责任制,严格控制牛羊的数量,并且每亩草场给9.5元的生态补偿费。牧民为保护生态付出了收入减少的代价,旗里正在以发展文化旅游业、以工辅牧的方式拓宽牧民增收渠道。

像宝音朝格图这样爱护草原的牧民还有很多。8年前,牧民金铁汉一咬牙,把家里的30多头土种牛全卖了,换来7头黑白花高产奶牛。金铁汉说,“30多头土种牛一个冬天喂下来,不仅自己打的草不够用,还得花钱去买草。一头黑白花奶牛产奶量要比土种牛高出两到三倍,再加上省下的草料钱,这是赚了!”如今,这位生活在鄂温克族自治旗雅尔斯嘎查的牧民,全家养殖高产奶牛26头,年收入20多万元。

金铁汉的这种“少养、精养”生产模式,体现的是一场即将到来的思想观念变革。呼伦贝尔草原是一个极其脆弱的生态系统,超载过牧是造成草原退化的重要原因。谋求草畜平衡,把草原自然载畜量从600万头只降到400万头只,成为呼伦贝尔市的一大决策。

牧民在“退牧”,农民则在“退耕”。“十一五”期间每年退耕100万亩,农民的收入又如何增加?答案很简单:进牧。2008年牧业年度,呼伦贝尔市农区畜牧业牲畜总头只数达到956万头只,超过牧区近一倍。农民们盖起了棚圈,养起了牛羊,秸秆为料,粪便为肥,搞起了农家小院里的“循环经济”,收入更是大大提高。

“退牧”,“退耕”,这只是呼伦贝尔“进退观”中的一个层面。呼伦贝尔提出的是“四进四退”:推进新型工业化,推进新型农牧林区建设,推进新型边境区域合作,推进新型服务业;退耕,退牧,退伐,退污染工业企业。

海庄,新巴尔虎右旗杭乌拉苏木的一个牧民。他把家迁进了旗所在地阿拉坦额莫勒镇,把牲畜留在了草原上,平时有工人留守。海庄在阿镇做起了买卖。“牧场上有事就打个电话,或者开车去一趟,很方便。”海庄说。

海庄是响应旗里提出的“人口资源收缩战略”而进城的。“用5年的时间,把全旗80%的牧民集中到旗所在地阿拉坦额莫勒镇,这样,一可以提高牧民的生活质量,二可以做大做强阿镇经济,三可以很好地保护草原生态。”新右旗的领导这样告诉记者。

不仅是新右旗,呼伦贝尔的各个旗市都在为此积极努力。城镇化、工业化和第三产业的发展,为农牧民走出草原、走出耕地提供了广阔的发展空间。“生态要保护,生活也要提高,我们会像爱护自己眼睛一样,爱护这片绿色净土。”宝音朝格图对记者坚定地说。

2

过去,呼伦贝尔市有大小煤矿近500座,土地因过度开发被破坏。草原的斑斑伤痕,使呼伦贝尔痛下决心,资源开发不能以牺牲环境为代价。

出海拉尔向东北方向走不远,就来到当地有名的宝日希勒煤矿。这里是陈巴尔虎旗煤炭储量最丰富的地区之一,煤炭开采已有50多年的历史。出宝镇,沿着崎岖的沙石路驶向草原深处,没多久,草原上出现了一些“大坑”,景象令人惋叹。

“这是历史留下的惨痛教训!”在宝镇副镇长邵智佳的介绍中,记者了解到了这些“大坑”的来龙去脉。

上世纪八九十年代,国家鼓励发展乡镇企业、个体经济,全国各地小煤窑蜂拥而起,宝日希勒也未能例外。“小煤窑最多的时候估计得有120多个。”亲身经历过那段岁月的唐俊告诉记者。

现年67岁的唐俊1985年来到宝日希勒,在他的记忆中,那时的小煤窑产量最高的一年出煤也超不过2万吨,一吨煤出了井口,也就是20多块钱。

据邵智佳介绍,从1988年开始,呼伦贝尔市、陈旗就开始对小煤窑规范治理,至2000年,宝日希勒地区的小煤窑基本全部关闭。

小煤窑关了,但低水平的无序开采却留下了近20平方公里的沉陷区,里面陷坑密布,不仅破坏了草原面貌,也给当地牧民及牲畜带来了安全隐患。”陈旗国土局副局长胡智文告诉记者。

自治区有关部门对沉陷区治理十分重视,宝日希勒沉陷区治理被列为自治区46个重点治理项目之一,截至目前已经实施了5期治理工程,完成治理面积12平方公里。

在刚刚结束的第5期治理工程现场,记者看到,治理完成的草原已恢复平整,长满了种植的牧草,已经基本和周围的草原融为一体。

“目前,剩下的6平方公里沉陷区治理工程已经立项,预计明年开始动工,工程结束后,就可以还草原本来面貌了。”胡智文告诉记者。

“历史给了我们深刻的警示,低水平无序开发的老路绝不能走。必须坚持美丽发展,不再让历史重演。”呼伦贝尔市委宣传部部长孟松林说。

3

呼伦贝尔在“发展和美丽双赢”的思想观念变革中,牢固确立了“生态第一”的原则。伊敏煤电公司就是一个样板。

神华宝日希勒能源有限公司,前身是宝日希勒煤矿。如今,这个现代化的矿山已经没有井工矿,仅有一座年产1000万吨的大型露天矿正在生产。

“公司的煤炭地面生产系统封闭运行,大型洒水车24小时洒水灭尘,建立屏蔽墙和绿化带,使煤炭开采与草原得到有效的隔离,疏干水也实现了达标排放。”伴着工作人员的介绍,记者来到了露天矿排土场。

排土场上植被茂密。今年,该公司绿化了150万平方米的排土场,种植了100亩生态景观林,建起了100亩的生态公园。“公司打算用三年时间,投资1.5亿元,把露天矿打造成高寒草原采矿—生态修复—复垦绿化—工业观光一体化绿色工业示范园区。”神宝公司的赵雅琴告诉记者。

从沉陷区到露天矿,短短的距离,反差却如此巨大。“退掉资源破坏严重、污染的小企业,引进社会责任感强的大企业,点上开发,面上保护,是我们发展工业的原则。”在呼伦贝尔经信委,记者得到了这样的回答。

驱车在鄂温克草原穿行80公里,就到了华能伊敏煤电公司。两条空中长廊映入眼帘。“这是公司的煤炭、粉煤回运输系统,煤炭由露天矿直接通过走廊进入电厂,煤灰则从电厂通过走廊回添,整个过程全封闭,没有任何污染。”该公司的工作人员告诉记者。

说起环保,伊敏煤电公司可谓“多项全能”。静电除尘、疏干水及粉煤灰的循环利用等无一不走在全国同行业前列。截至2011年,该公司完成排土场复垦面积727.86公顷,绿化面积593.31公顷。

伊敏煤电是呼伦贝尔环保工业的杰出代表。而巴尔虎草原上的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿,则是后起之秀。该公司在绿化、复垦的同时,在国内首次把城市中水用于有色矿山生产,目前,该公司选矿用水全部来自满洲里市的中水。

记者翻阅了相关资料,目前,呼伦贝尔市矿山开采土地面积为164.2平方公里,仅占全市总面积的0.06%。“十一五”期间,呼伦贝尔规模以上工业产值年均增长41.2%,但全市化学需氧量和二氧化硫两项主要污染物排放量基本保持在2005年较低的排放水平。(本报记者 刘伟 高平 本报通讯员 江新辉)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制