采访手记

若问古今兴废事,请君只看洛阳城。

北宋政治家、史学家司马光的名句,穿越时空,好像依然散发着千年前的墨香。

龙门石窟前的伊河仍在流淌,卢舍那大佛的目光依然肃穆、平静。一步一步去追寻那目光,令人怦然心动的是古都文化新韵。

10月19日至21日,我们寻访洛阳城乡,走进村镇街道,切身感受到文化从来不是高不可攀的,也不是虚无缥缈的,而是在大地上深深扎根、生长,开着色彩斑斓的花朵。

牡丹是这个城市的标志。现在不是牡丹花开的季节,但由于文化建设日渐近身入心,洛阳城乡依然绽放着朵朵鲜花,开在脸上,开在心里,洋溢着幸福。

1

目光匆匆掠过,洛阳市孟津县平乐镇政府所在地与印象中的典型北方小镇没有多少区别,低矮的房子,悠闲的人群,各色商铺排在道路两侧……然而,稍加细心,就会发现这里的与众不同——以某某冠名的牡丹画工作室是这个小镇上的主角。

走进平乐村郭肖伟的工作室,映入眼帘的是满墙的艳,画里的牡丹或含苞待放或肆意怒放,犹有春风拂面。

“我是1951年生的,16岁就开始学画画。”郭肖伟已生华发,浑身透着一股干练。他画过人物、山水,还南下深圳从事过广告画的创作。郭肖伟和村民们也曾想出去“亮亮相”,到外地办个画展,但联系起来千头万绪,资金也经常捉襟见肘,“单枪匹马”闯市场,结果往往换来一身疲惫,得非所愿。

2007年,是他和村民们生活中的一个转折点。“政府把我们组织起来,说牡丹花是洛阳的一张招牌,你们画牡丹吧,其他的事交给我们来办。”郭肖伟说,他当时就明白了,这是要“集团作战”。

他感受到了党和政府倡导发展文化产业的力量:当地知名画家定期来村里,进行辅导、示范;平乐全国农民画展已经举办了两届,中国美术家协会主席刘大为、著名画家何水法等亲临现场给大家鼓劲;平乐牡丹画创意园区投入使用,营销渠道拓宽了,画也好卖了……

郭肖伟更加忙碌。他拿起画桌上的一张报纸,2012年9月29日《新民晚报》“夜光杯”副刊版,刊登了他的牡丹画《福寿乐百年》。这个国庆长假,郭肖伟和其他10位画师是在上海度过的,“喜迎十八大洛阳平乐牡丹画精品展”亮相上海市静安区文化馆。而仅仅今年,因为牡丹画,他的足迹还走过深圳、广州、湛江、兰州、鸡西、吉林等。

也是因为牡丹画,更多的村民摩拳擦掌。“以前,我们的画装裱比较麻烦,现在镇上就有7家专业的装裱公司。还有人专业生产包装礼盒,申通快递也在镇上开了店,搞物流。”郭肖伟说。

画桌上,一张牡丹画创作过半,“这是大画,三米二乘三米,别人预订的。”问及画的名字,郭肖伟说还没有想好,“不过肯定是好词,跟我的心情一样!”

2

洛阳市涧西区文化馆闹中取静。“立足社会公益,情系文化民生”,“文化资源共享,惠及辖区群众”……墙上的这些标语诉说着这个6层小楼的文化使命。而门口张贴着的“免费开放”,似乎在向行色匆匆的路人召唤:快来吧!快来吧!

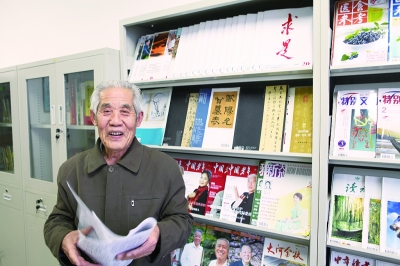

76岁的姚铭不仅“来了”,而且在这里“安营扎寨”。文化馆的三楼楼梯处,就是姚铭工作室。他正在书架前忙着整理书籍,一头银发,纹丝不乱,精神矍铄,笑脸相迎,握手时能感受到他的力量与热情。

“姚老获得过50多个荣誉称号,连续13年被评为优秀共产党员,有20多家媒体报道过他的事迹”,涧西区文化馆馆长李喜梅介绍说。

得知记者来自光明日报社,姚铭显得有些激动,赶紧找来光明日报报业集团下属的两个刊物,《文摘报》和《新天地》杂志,“这一报一刊,我每年都订。”顺手还拿来两份他主编的《夕阳红报》和《社区健康报》,“2004年,《光明日报》刊登了一篇报道,说吉林长春办了中国第一家社区报,名字叫《巷报》。我就想,我也可以办社区报,于是就有了这两份报纸。”

“日行一善,大爱无疆”是姚老的座右铭。1997年退休时,他酝酿了自己的“个十百千万文化工程计划”,具体内容是“日行一善是心愿,编书十部心血换,百期报纸免费赠,工作室里会千友,万人听课获知识”。原本计划用20年来完成的任务,哪知道如今已经“超额”了。姚老觉得自己活得充实、精彩、幸福!

去年,涧西区文化馆邀请他“入驻”,带领更多人享受文化,他欣然“应征”,还把自费订阅的报刊和一部分书籍也搬来了,“谁想看谁就拿走,不用登记,要相信大家。”他没有想到自己的这个工作室广受欢迎,连涧西区副区长高芳也来借阅杂志。

说到喜悦的事,姚铭还有一箩筐。至今他已经讲授党史等课程近两百场,听课人数超过了两万人次。他最喜欢到孩子们身边,和他们谈谈心,“开场的时候,我就说,孩子们,爷爷叫姚铭……他们就笑,我也跟着笑。”

3

见到李星时,已晚上十点多了。刚下晚自习,他正准备回家。

李星18岁,是洛阳市宜阳县实验高中高三(九)班的一名学生,看上去很大方,显得精神,见人不怵,是个阳光大男孩。

李星上幼儿园时,首次表演就拿了园里的奖。2002年,他8岁,发现身边有了一个更大的舞台,“引诱”他跃跃欲试。

宜阳县委宣传部副部长闫邵伟说,从这年开始,每年的7月1日到9月30日,宜阳县都要举行“滨河之声”大型广场文化活动。十年来,“滨河之声”共上演群众自编自演节目1000余个,观看群众有上千万人次,并且始终坚持开放性,谁想唱就唱,谁看都免费,让老百姓切实地感受到文化就在身边。

每年的这个时候,也是李星和伙伴们的节日,“一到晚上,就往广场上跑,有时连吃饭也忘了。”

今年的6月18日,第十一届“滨河之声”大型广场文化活动实验高中专场举行。李星不仅献唱了一曲《我的舞台》,而且还和一位女老师搭档担纲主持。

从观众到演员再到主持人,李星在“滨河之声”的舞台上完成了“三级跳”。他发现这十年来,一年一个样。以前的演出,舞台都是临时搭建的,有草台班子的感觉,如今滨河之声文化广场依洛河而建,不仅有了固定的舞台,而且灯光、音响效果堪称一流;以前的演出节目,以戏曲为主,现在唱歌、曲艺、电影三分秋色;以前演出是“一次性”的,现在演出不仅在当地电视台播出,还被上载到宜阳县政府网,随时随地可以点放。

由于这个舞台的锻炼,唱歌对李星而言成了一种习惯。他现在主攻民族唱法,喜欢唱总政歌唱家王宏伟的歌,明年高考的目标是上海音乐学院,“我现在面试不会紧张。因为心里想,那么大的舞台我都表演过,不正是向监考老师汇报的好机会吗?”李星正在期待登上更大的舞台,“不管以后我取得多大的成绩,都不会忘记我是一个宜阳人,都不会忘记‘滨河之声’这个舞台对我的培养,我还会到这个舞台上唱歌。”李星显得踌躇满志。本报记者 崔志坚 王国平

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制