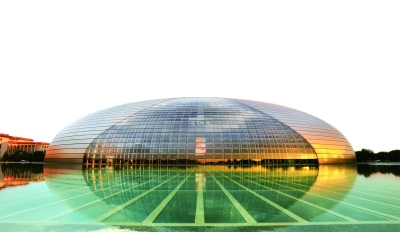

每当夜幕降临,华灯初上,北京长安街畔的国家大剧院壳体星灯闪烁,倒映在一池碧水之中,营造出一种静谧祥和的氛围;剧院里,灯火辉煌,歌剧厅、戏剧厅、音乐厅、小剧场,台上演出精彩纷呈,台下观众座无虚席,可谓热闹非凡。这一外一里,一静一动,恰恰迎合着北京的城市脉搏,向世界展示着中国文化艺术殿堂的神奇魅力。

2007年,当这座雄伟的球形建筑亮出曼妙的身姿时,迎来的不仅是世人对建筑之美的啧啧称赞,更多的是疑问和惶惑。这个建筑面积21.75万平方米的庞然大物该如何运转,能为广大人民群众提供怎样的文化服务?

仅仅5年,这个年轻的艺术机构已进行商业演出3541场,售票393万张,上座率达到81%;制作包括京剧、歌剧、话剧、舞剧等表演形式的29部剧目,其中原创剧目11部;来自全世界54个国家和地区的3.4万人次的国际知名艺术家和全国30多个省区市的10万余名艺术家登上大剧院的舞台,与780多万人次的观众分享艺术的魅力。这一组数字,坚定回应了当初的质疑,国家大剧院这座中国艺术航母以独具特色的运作模式泛海扬帆,登临世界表演领域的重要一极。

科学经营引群英荟萃

到大剧院演出意味着什么?“我想,这应该是每一个学习表演的学生的梦想吧。”上海戏剧学院表演系学生小赵坚定地回答。为了参加学校赴大剧院演出的话剧《牛虻》,她毅然放弃了一部电影女一号的角色。有同样想法的还有广州芭蕾舞团的负责人,2008年广芭为了携《梦红楼》首次亮相大剧院,甚至放弃了去德国演出的机会。广芭负责人说:“国家大剧院作为国内最高水准的艺术殿堂,邀请我们演出,就是对舞团最高的褒奖。”

登台即荣耀。5年来,大剧院坚持以“高品位、高水准的高雅艺术和优秀民族艺术”为标准严把艺术质量关,并为此设定了以艺术管理委员会为主导的质量把控机制,无形中给登台演出的艺术院团打上了一流认证的标签。在与国内院团合作过程中,大剧院进行专业的整体策划及宣传营销,保证院团专心创作排演。对于广大艺术院团和艺术家而言,“我们能在纯粹的艺术氛围中心无旁骛,潜心创作,这里真是艺术的天堂”!

“我是国家大剧院音乐艺术总监陈佐湟。普契尼诞辰150周年时,国家大剧院想把他笔下的中国公主图兰朵请回家,想要请你来负责其中的关键环节——给《图兰朵》一个结局。”2007年6月的一个清晨,罗马当地时间6点,正在当地做访问学者的青年作曲家郝维亚被一通电话扰了清梦,却给他的音乐带来了意外机缘。有了大剧院的支持,郝维亚倾情投入到创作之中,以至于因工作紧张导致肾结石突发被送进急诊。然而,他的付出却得到了丰厚的回报——2008年3月21日国家大剧院舞台上,冷若冰霜的图兰朵再次和她的求婚者们玩起了残酷游戏。和此前所有的演出版本不同,在女仆柳儿为保护卡拉夫王子殉情自尽后,图兰朵既没有唐突地爱上卡拉夫,也没有因羞愧难当而自杀,而是满怀深情地高唱咏叹调《第一滴眼泪》,强烈的爱化解了内心的仇恨。观众被此处精心的处理深深打动,藏身其中的郝维亚微笑着享受耳边雷鸣般的掌声。不仅如此,他的续写还得到了意大利普契尼节日基金会、甚至普契尼家人的高度认可,成为史上被承认的第3位续写《图兰朵》的作曲家,开始在国际艺坛崭露头角。

在国家大剧院的公共空间,展示着一幅长7米、高2.4米的巨型油画——“相聚在国家大剧院”。指挥大师阿巴多、库特·马祖尔,钢琴家波利尼,小提琴家穆特,大提琴家马友友……画中,42位享誉世界的艺术面孔或目光深邃,或神情澎湃,化作一个个辉煌的句点,注解着大剧院5年来走过的国际艺术旅程。

“到中国的国家大剧院演出已经成为国际艺术领域的一种潮流!”美国三大艺术经纪公司之一OPUS3公司高级副总裁厄尔·布莱克本说。他对大剧院的认识是从一份合同开始的。2008年底,大剧院为邀请马友友演出,给他传真了一份厚厚的全英文合同,将艺术家从下飞机的那一刻一直到回程登上飞机期间可能发生的问题都考虑得细致周到。当时,他不由地惊叹道:“跟中国打了几十年交道,没看到过这么专业的合同!”而如今,这份合同已经成为国际演出界传阅借鉴的范本,大剧院运营专业、注重国际规则的名声逐渐传开了。国家大剧院演出部部长李志祥自豪地说:“从刚开业时的邀请世界名家名团来,到今天国际级大师主动要求去演出,大剧院以其一流的软硬件设施,逐渐成长为当代国际艺术发展趋势的风向标。不夸张地讲,现在我们每周都要接待几拨儿国际经纪公司,演出排期已经到了2014年。在谈判中他们的脖子已经从原来‘傲慢’的钝角变成了如今‘谦虚’的锐角,因为想获得大剧院演出的入场券已经不那么容易,不仅需要实力,还需要耐心等待。”

大剧院制作享誉艺坛

“我记得当时只剩7个月就要开张营业了,不但装修尚未收尾,将来用什么样的节目来填满如此巨大的舞台也是未知数。我们在成本核算时又发现,大剧院每天的水电气热等运营费用高达50万元,一年的刚性支出就要1.8亿元,总支出将近5亿元。”北京市政协副主席、国家大剧院院长陈平在执掌国家大剧院之初承受着巨大的压力。

他给记者算了一笔账,如果按照剧场的方式经营,大剧院一年场租只能收入5000万元左右,即使加上政府1.2亿元的财政补贴,也不能平衡刚性开支,更没有开展艺术生产和普及推广的资金了。因此,他们从一开始就定位于国家表演艺术中心,并选择最能体现剧院艺术水准、容易形成国际艺术交流平台的歌剧作为主营方向。

何为表演艺术中心?陈平解释道,剧场仅经营场地,获取场租,剧院则以经营节目为核心竞争力,获取的是票房,而他们定位的表演艺术中心是以经营艺术为核心,需要更完善的经营模式和更强大的艺术生产能力,进而带动相关艺术资源运转起来。5年来,大剧院按照事业单位管理、企业化运营的体制模式,设计了一套以节目演出、剧目制作、艺术普及为核心业务,以传播交流、市场营销、品牌塑造为重要手段,以专业化经营、精细化管理和高技术保障为强力支撑的管理运营模式。

作为国家表演艺术中心,国家大剧院的核心竞争力在于拥有一批比肩国际水准的艺术精品,特别是一批自制和原创剧目。为了摸索出最经济高效、符合艺术规律的方式来制作剧目,大剧院先后派出100多批员工赴世界各地学习、调研,演出部2010年10月赴美国大都会歌剧院考察的一行人就是其中一批。整整一个月,10多个人早上9点进剧院,第二天凌晨4点才出来,就是为了看大都会如何实现连夜换景转台,同时演出不同剧目的。他们扎实的作风感动了大都会的院长,竟破例将所有会议对他们开放,所有的档案都让他们查阅。

西方歌剧有400多年的历史,已经吃透了这门艺术,而中国才有几十年的历史。对于急需在技术上追赶国际水平的中国歌剧制作者来说,国外团队加盟可以最直观地学到一流的经验和创意。大剧院的经营者们很早就想到了这点。2008年3月,与普契尼节日基金会合作推出歌剧《图兰朵》。2009年分别与威尼斯凤凰歌剧院、意大利帕尔玛歌剧院、挪威歌剧院等合作,推出《蝴蝶夫人》、《弄臣》、《魔笛》。之后,《卡门》、《茶花女》、《托斯卡》、《蝙蝠》等作品先后问世,著名导演弗兰切斯卡·赞贝罗、强·卡洛、史蒂芬·劳利斯,著名指挥家洛林·马泽尔,著名舞美灯光师弗拉基米尔·卢卡谢维奇等,相继在大剧院舞台上留下了“打工”的身影。用陈平的话说:“我们请到世界知名的艺术家,从而将世界水平平移过来,帮助我们的歌剧制作从一开始就站在了较高的起点,就像站在巨人的肩膀上。”

回望大剧院艺术生产走过的路,“替代战略”不能不提。那就是从引进剧目到联合制作,不论和谁合作,国家大剧院都要参与其中一部分制作,培养锻炼自己的制作演出力量。对此,歌剧《弄臣》3年的变化给出了最好的诠释:2009年《弄臣》首轮演出,400余人的演员、合唱团、乐团均由帕尔玛歌剧院负责,大剧院仅负责舞美、服装、道具等硬件提供;2010年第二轮演出,乐团替换为中央歌剧院管弦乐团;2011年三度上演时,除外国组主演依旧延续以往阵容外,合唱队、管弦乐团、舞美、服装、舞台监督、中国组主演以及角色演员的挑选全部由大剧院自主完成,这部威尔第经典巨作已经从意大利深深“移植”到大剧院,实现了“本土化”。“2011年《弄臣》收获的观众掌声格外让我心醉,因为那肯定的是全班‘大剧院制作’。”陈平动情地说。

自制剧目的过程给大剧院团队带来了巨大转变:演出部设置了专门负责艺术生产的制作组;舞台技术部从最初的20多人发展到100多人,还建立了舞台技术实验室;2010年春天,大剧院合唱团和管弦乐团相继成立,又将艺术生产能力推向一个新的高度。在一次次实践中,歌剧艺术的创作规律、品牌创立、行业规范也慢慢清晰,他们出台的国内首份歌剧制作流程早在员工间传阅开来,再次抢占了国内表演艺术领域的制高点。

在大剧院员工们辛勤的耕耘下,这块艺术园地已是硕果累累。《托斯卡》、《假面舞会》、《漂泊的荷兰人》等一批新制作的西洋歌剧经典已达到现阶段国际一流水平,《山村女教师》、《运河谣》等具有民族特色的原创之作以世界通用的艺术语言展现出中国文化的独特魅力。经济效益随着社会效益一同而来,京剧《赤壁》迄今为止上演7轮49场,平均上座率90%以上;话剧《王府井》首轮演出即收回全部成本;歌剧《图兰朵》、《西施》、《赵氏孤儿》、话剧《简爱》等剧目在韩国、香港、匈牙利等地演出备受好评。据悉,大剧院诸如此类的“院藏剧目”还在以每年6到8部的速度增加,目标为50部,在为大剧院发展赢得空间和主动权的同时,也为世界艺术殿堂带来一抹鲜亮的中国色彩。正如德国柏林歌剧院院长卡姆图特所言,“当世界各国歌剧院都在感叹歌剧艺术式微的时候,我们发现,在中国国家大剧院,歌剧乃至整个艺术创作呈现出欣欣向荣的发展态势,正在成为世界艺术版图中的新亮点。”

“城市中的剧院”和“剧院中的城市”成为现实

1999年汉堡芭蕾舞团的编导大师约翰·诺伊梅尔首度访华时,剧场里一会儿是孩子的哭声,一会儿传来手机铃声,混乱的观演秩序让他赌气说:“我再也不来中国演出了!”他没有想到,10多年后再度来华的情形却是完全不同。2011年春节期间的大剧院,当交响芭蕾《马勒第三交响曲》演出结束,屏息凝神近两个小时的观众们爆发出雷鸣般的掌声,在观众热情召唤下,演员谢了六次幕。一直担心观众反应而紧皱眉头的诺伊梅尔露出了会心的微笑:“中国观众观演素质提高之快,令我印象深刻!”

“舞台艺术创作的最后阶段是在与观众交流时完成的。”国家大剧院副院长邓一江深知,剧场礼仪、观众素质与演出质量息息相关,也关系着一个剧院、一个国家的形象以及高雅艺术的未来。他说,一直以来,大剧院都在不遗余力地进行艺术普及与观众培养,在创作、制作、策划、演出、营销、传播等各个环节,都以观众为出发点,力图让更多人民群众享受艺术体验、感受艺术魅力、提高艺术素养。”

“80后”李婷每周都会来大剧院欣赏戏剧、听艺术讲座,“我已经从流行音乐的粉丝‘叛逃’为古典音乐迷了”。建院5年来,国家大剧院形成了春、夏、秋三大演出季及院庆演出周的全年演出季设计,并有“国家大剧院歌剧节”、“中国交响乐之春”、“五月音乐节”等重点板块穿插其中。相对于近年来国内演出市场逐年攀升的票价,到国家大剧院看演出却越来越便宜。他们平均每场演出设置6—7档票价,整个演出季中票价多达40档,500元以下中低档票比例占83%,300元以下低档票达到52%,照顾到各个消费层面观众需求的同时,又满足了绝大多数普通公众的利益。

每年投入专项资金5000万元,开展2498场公益性演出,2173场普及教育活动,观众达228.7万人次……辉煌的舞台背后,国家大剧院还进行着一项细致而缜密的“艺术滴灌工程”。5年来,国家大剧院形成了全年系统的艺术普及教育活动框架。“周末音乐会”、“经典艺术讲堂”、“走进唱片里的世界”等一批普及品牌栏目深受公众欢迎,上座率均保持在95%以上。在“传播决定影响,影响决定市场”的现实状态下,大剧院注重建立和扩大艺术品牌的影响力:通过社会媒体进行大规模的高雅艺术宣传;打破剧院“围墙”,对每年的漫步经典音乐会、中秋音乐会等进行电视、广播直播;坚持免费发放环保节目单、观演礼仪手册;开发纪念品、制作音像品、拍摄纪录片,多元化促进高雅艺术传播。2011年底,大剧院又推出了“古典音乐频道”,展示大剧院剧目全景实况演出和排练细节,提供上万首古典音乐与优秀民族音乐的高保真音效视听,再加上资深乐评人和艺术家的讲解赏析,打造了一个24小时不落幕的“网上大剧院”。今年7月,“大剧院·古典”移动客户端被苹果公司纳入到应用商店首页推荐,短短一个多月下载量就接近10万。从实体剧院到网上剧院,再到移动剧院,大剧院将高品质的艺术作品推送到公众触手可及之处。

国家大剧院的建筑设计师安德鲁在设计之初就曾设想,这颗水上明珠应该兼具“城市中的剧院”和“剧院中的城市”的特质。如今,这个构思已经成为了现实。在红木穹顶之下,无论是观看演出,参加艺术普及教育活动还是参观游览,人们都能感受到艺术与生活的和谐对话。欣赏现代建筑艺术与中国传统文化精髓碰撞的火花,聆听室内乐演奏或歌剧经典片段演唱,在水下长廊浏览“中原音乐文物展”、“中国傩戏·傩面具艺术展”、“国家大剧院雕塑作品邀请展”等一系列以非物质文化遗产、表演艺术题材为主题的展览,充满艺术气息的文化休闲之旅正在改变越来越多公众的闲暇生活,水上明珠的艺术光泽正在浸润到这个城市的文化空气之中。

本报记者 李 蕾

图:国家大剧院外景。

资料照片

缩小

缩小 全文复制

全文复制