他一想起往事,喜悦之情就油然而生。过去的印象浮现在他眼前,倏忽即逝,却又栩栩如生;制陶工人的朱砂,穹窿缀嵌着也代表神的繁星,曾经跌落一头狮子的月亮,敏感的手指缓缓抚摩的润滑的大理石,他喜欢用洁白的牙齿大口撕咬的野猪肉的鲜味,一个腓尼基字,一杆长矛投在黄沙上的黑影,海洋和女人在近处的气息,用蜂蜜解涩的稠厚的葡萄酒,这些足以包括他灵魂的全部领域。他有过恐惧、愤怒和勇敢,曾经第一个登上敌人的城墙。他热切、好奇、潇洒,无牵无挂,只随兴之所至浪迹天涯,在海洋的此岸或彼岸观看人们的城市和他们的宫殿。在熙熙攘攘的市集或者在云烟氤氲、可能有森林之神的山麓,他听人们讲扑朔迷离的故事,把它们当做真人真事,从不追究真假。

绚丽的世界逐渐抛弃了他;拂不去的薄雾模糊了他手的轮廓,夜晚的天空看不到星星,脚下的土地不再坚实。一切都逐渐离去,模糊混淆。当他知道自己将成为盲人时,他大声呼喊;禁欲的羞耻之心尚未开创,赫克托尔原可苟全性命,他心想:我再也看不到充满神话般恐惧的天空,也看不到自己将被岁月催老的脸庞。他带着那种肉体的绝望度过日日夜夜,但他一天早晨醒来,不再恐惧地望着四周模糊的事物,仿佛辨认出熟悉的音乐或人声那样,难以解释地感到这一切早已发生,他早已面对这一切,心情固然恐惧,但也有喜悦、希望和好奇。于是他沉浸在仿佛无休无止的回忆里,从乱麻里钩出一件遗忘的旧事,像是雨水冲刷后崭露出来的一枚钱币,也许除了梦中之外,他从未注意过那件事。

回想起的事是这样的:另一个小伙侮辱了他,他去找父亲,诉说经过。他父亲没有在听或者不懂,让他一个人说,然后取下挂在墙上的一枚青铜匕首,匕首很漂亮,线条刚劲有力,孩子早就暗暗地盼望拥有。如今他握在手里,意外地得到了它,刚才遭受的侮辱抛到了脑后,但是父亲的声音在说:让人知道你是个男子汉。他的声音有命令的意味,夜幕笼罩了道路;他握着那把似乎赋予他神奇力量的匕首,冲下房屋周围的陡坡,奔到海边,在想象中自己成了埃阿斯和帕尔修斯,在带有盐味的黑暗中大杀一场。他现在寻求的正是那一刻的快意;其余的事,挑战的凌辱、笨拙的搏斗、拿着沾有血污的匕首归来,都无关紧要。

另一个回忆也牵涉到夜晚和迫在眉睫的冒险,是从前一个冒出来的。一个女人,上天给他的第一个女人,在幽暗的地下室等他,他去找他,穿过石砌的蜘蛛网似的巷道和通向深渊似的斜坡。为什么他会想起这件事,想起时又没有痛苦,仿佛只是眼前的预感?

他悚然领悟。在他陷入的肉眼的黑暗中,爱情和危险也在等着他。阿瑞斯和阿芙罗狄蒂,因为他已经听到光荣和六步诗行的声息,听到了他维护神明挽救不了的寺庙的声息,在海中寻找一个向往的海岛的黑色船舶的声息,听到他注定要歌唱的、将深深留在人们记忆中的《奥德赛》和《伊利亚特》之类的史诗的气息,这些声息已经向他来近。我们了解这些情况,却不了解他沉浸在最后一抹阴影中时的感觉。

注:文中提到的人名均为荷马史诗《奥德赛》和《伊利亚特》中的人物。

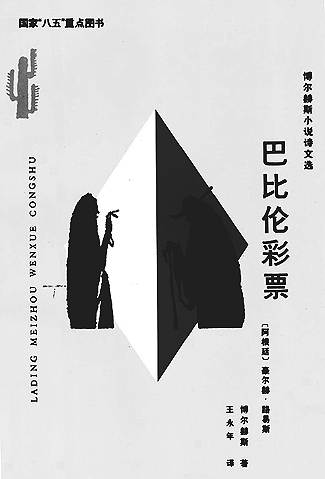

(摘自《巴比伦彩票——博尔赫斯小说、诗文选》,云南人民出版社,1993年9月第1版)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇