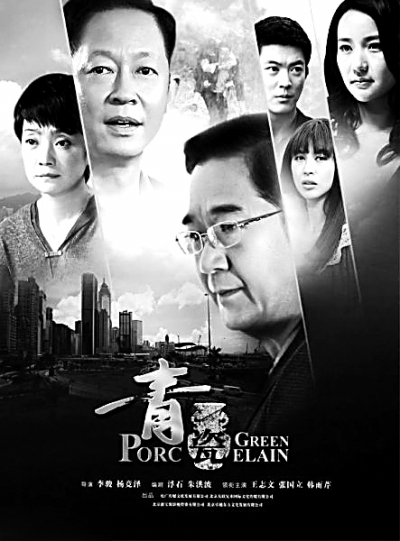

刚刚在湖南电视台热播、又登陆央视电视剧频道的电视剧《青瓷》改编自作家浮石的同名畅销小说。它以国内影视剧鲜有涉猎的拍卖界为故事背景,立足商道,探讨人性,上演了一场场情与理、义与利的取舍而最终情义融化坚冰的动人故事。剧作对社会生活进行了多层面的描写,揭露了以颜如水为代表的官员私欲膨胀、走向堕落的丑恶行径,颂扬了以丛林、侯昌平为首的执法者执政为民、清正廉洁的担当精神,称赞了以张仲平为代表的信仰尚存的不法商人迷途知返的自省勇气,肯定了陷入情感纠葛的两位女人在理解、尊重的基础上理智解决问题的行为方式。全剧以华彩的乐章,在复杂人际关系和世俗情态的描写中奏响了时代的主旋律,捍卫了人类精神家园的圣洁与美好。

创作者在人物刻画上摒弃了“二元对立,非此即彼”的创作理念,既描写了张仲平作为商人奸诈、圆滑、世故的一面,又描写了他作为老板、朋友、长辈重情、重义、尽责的一面。最终他在内心至真、至善、至美的力量引领下,摔碎了花巨款买来用于行贿的青瓷瓶,勇敢地向生活中的假、恶、丑宣战。颜如水对金钱厚颜无耻的贪婪,丛林对崇高信仰的忠贞坚守、侯昌平用生命对理想的践行使他彻底明白:人的欲望无止境,真、善、美才是人生最有价值的追求。

相比《蜗居》中突破道德底线、最终踏上不归路的宋思明,张仲平主动放弃了与曾真的“精神恋爱”,还给妻子、女儿一个幸福完整的家,也让自己的灵魂与肉体同时获得自由与新生。相比《蜗居》中为满足物质欲望导致终生不育、远走他乡的海藻,曾真主动选择退出并请求唐雯原谅,从此走向阳光新生活。剧作在表现人性复杂之外,引导观众对现代人际关系进行最朴素的思考,给予传统伦理道德最起码的尊重。《青瓷》通过张仲平由不法奸商到正人君子的转变,通过张、曾二人对婚外恋的理性抉择,站在文化自觉的高度,积极引领观众感悟人生、净化心灵、升华思想,足见创作者在纷繁世界中的良苦用心。

就叙事风格而言,商战题材电视剧一般都选择跌宕的情节和紧凑的节奏,《青瓷》则运用舒缓的节奏和清新的白描手法,把故事讲述得张驰有度,细腻地展现人物在现实和欲望之间的复杂心态。剧作以客观、全面的视角展示了官商相互勾结、依赖又彼此陷害的暗箱交易,不仅把权谋与智慧的博弈演绎到变幻莫测,更是由此展开了一张巨大的中国式关系网。对这张错综复杂的人情关系网,创作者既没有刻意抹黑,也没有故意美化。过去的诸多同类作品往往过于纠结于中国式人情的灰暗面,一味批判现实的残酷、人心的险恶,却忽略了其中很多温暖的元素。《青瓷》以温情的目光注视着处在尴尬、无奈的人际关系中的剧中人,引导着向真、向善、向美的心灵一步步由黑暗走向光明,亲切感人。

唐雯与张仲平之间的促膝长谈,唐雯与曾真的推心置腹,为当下陷入情感纠结的男男女女提供了新的解决感情问题的方式。《青瓷》坚持对受众鉴赏修养、审美情趣,以及对文化环境、鉴赏氛围的正面引导,以可贵的道德自觉,让观众看到一部“商战言情片”所蕴涵的向上精神力量。

剧作不仅聚焦于阴谋重重的官场、险象环生的商场、意乱神迷的情场,而且满怀崇敬地歌颂了清廉者执政为民的高尚品德,并以舐犊深情关注了下一代的教育问题。作为法官的丛林时刻想的是如何解决胜利大厦建筑商拖欠农民工工资的问题,如何安排香水河两百多名职工就业的问题;侯昌平一生廉洁,在退休的前两天为救闯红灯的孩子献出了宝贵的生命。在政府公信力日渐低落的今天,创作者关注民生、民意,代表民众呼唤用行动维护个人信仰和国家尊严的人民公仆。

丛林与妻子因文化修养和价值观念的差距经常大吵大闹,使女儿误以为父母要离婚,对生活充满恐惧与敌视。丛林意识到父母的不良关系对孩子成长的负面影响,主动与妻子化干戈为玉帛,共同承担起教育女儿的职责,重获女儿的信任。当张仲平认识到徐艺的唯利是图也是自己言传身教的恶果,他不惜一切代价,割破多年处心积虑营建的关系网,毅然带领徐艺去检察院自首。剧作为每个迷途的人点亮一盏温暖的灯,让他们满怀感恩之心找到回家的路,再次体现了创作者以民族文化之精华、为观众充当精神领航员的艺术担当。

《青瓷》真正引发观众共鸣的是剧作对人性的深度剖析,对人生意义的深刻思考。正如剧中台词所言:“一尊青瓷可以价值连城,也可以一文不值,其道理在于人心中的欲望,所谓一念善一天堂,一念恶一地狱,可善、可恶、可爱、可恨,在于自己对欲望的追求和道德的掌控。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇