近日,首届明清“御窑金砖”拍卖专场在杭州成功举办,89块明清御窑金砖拍出了950万元的不菲价格,可谓“一两黄金一块砖”。

7月,由苏州大学社会学院的大学生组成了“御窑金砖调研团队”,实地走访调研了御窑金砖的产地苏州市相城区,与御窑金砖传人、政府官员、收藏爱好者、砖厂手艺人等进行了深入交谈,发现在市场需求火爆的同时,御窑金砖这门古老工艺的传承却面临着后继乏人的尴尬局面。

“现今的‘御窑金砖’可以说是供不应求,金砖的销量根本不是什么大的问题。”御窑社区办公室主任张雅芬说。“御窑金砖”曾是皇家御用的专供建筑材料,在北京故宫太和殿、保和殿等皇家建筑的修建中广泛使用。随着社会的发展,金砖也从皇家权贵的府邸走向了寻常百姓家,从建筑材料演变成了满足爱好者日常生活需要、陶冶个人性情的实用工艺品。金砖的衍生产品,如砖雕、九宫格金砖习字版等都饱受好评。此外,金砖还远销海外,美国纽约明轩和惜春园、日本池田市六角亭等建筑也都使用了御窑金砖。

苏大学生们在调研中发现,导致“御窑金砖”传承后继乏人大致有三个主要原因。

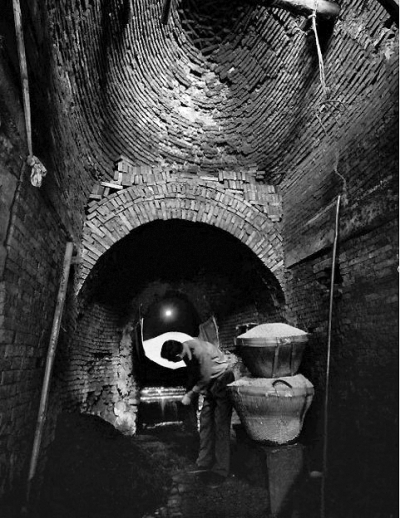

其一,金砖烧制极其辛苦。当地曾有老话说,“御窑的小伙子找不到老婆,姑娘招不到女婿。”“御窑金砖”烧制工作强度大,生产周期长,从采泥到出窑至少需要一年时间,老师傅进窑起砖需要忍受60℃的高温,一块72cm×72cm的金砖重达160斤,需两人合力方可顺利起出。老师傅起一次砖全身都会被窑灰染黑,汗如雨下,这些辛苦非一般人能忍受。

其二,家族式的传承方式限制了传承人的选择范围。现在一般都是独生子女家庭,“上学读书找份好工作”是年轻人的主要选择,因此家族式的传承方式,更压缩了传承人的选择空间。“御窑金砖”第六代传人、御窑砖瓦厂厂长金瑾坦言,让本地年轻人从事这份工作“很困难”,现在窑厂能熟练操作的师傅,年龄基本在65岁以上,虽然已经收徒,但多是外来务工人员,对当地的风俗人情和御窑金砖文化不了解。

其三,烧砖手艺者的待遇有待提高。据调查,窑厂普通工人的年薪在3万元左右,这在苏州地区,是比较低的收入,因此很少有年轻人愿意选择这项工作。

如何克服后继乏人的问题?据了解,苏州市相城区正在筹建“御窑金砖”遗址博物馆,希冀能在更大范围内引起社会各界对御窑金砖这门古老工艺的关注和了解,博物馆预计将在年内开工。博物馆以“古韵今风,文化传承”为设计主题,馆内将设立游客与窑工的互动区,游客可以通过窑工指导烧制金砖,通过艺术品制作来享受泥文化、砖文化,从而将“御窑金砖”文化和制作技艺传承和光大。在御窑社区展示金砖文化的御窑工坊中,现今特别设立了教学区,定期组织小学生前来参观互动。此外,“御窑金砖”的传人金梅泉先生和金瑾女士也在努力培养徒弟,“我们现在培养了十几个年轻徒弟,但是因为烧窑工作全凭经验,要想培养出来至少要10年的时间,培养周期很长。”金梅泉不无忧虑地说。

(本报记者 苏 雁 本报通讯员 温 荣 丁 姗)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制