漫漫人生路,有光明日报这一“良师益友”的引导与陪伴,真乃幸运之事!

1976年冬,我当上了乡村中学的语文教师。那时“四人帮”刚被粉碎,百废待兴,学校穷得连本杂志都没有,仅订了人民日报、光明日报、参考消息这3份报纸。爱读书的我自愿当起了报纸管理员,来了新报纸,先是放在报架上,以后按月装订好,供老师们查阅。

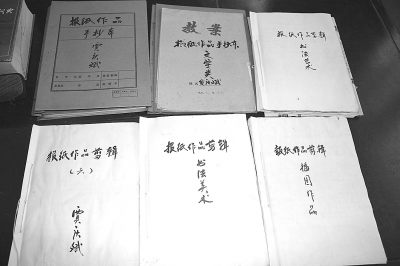

新报纸一到,我总是抢着先读光明日报,无论散文、小说、诗歌、文学评论,遇到精彩的篇章便抄下来,三年间工工整整地抄了30本共1500页。在我的手抄书库里,储存着大量的精品:诗人柯岩的《周总理,你在哪里》,作家曹靖华的《小米的回忆》,孙犁、秦牧、贾平凹、刘白羽等著名作家的作品,都是从光明日报上抄下来的,其中很多作品后来被选入中学语文教材。对抄下来的作品,不但自己反复品读,而且还拿到课堂上朗读给学生听,或刻写油印出来发给学生们,并在教室里办起学习专栏,取名为“百草园”。

从1979年起,我开始自费订阅光明日报,由“抄报”改为“剪报”,把有价值的作品裁剪下来,《文学作品》、《文史资料》、《学术论文》、《语文教育》、《书法美术》等分门别类地贴在剪辑本上,让一届又一届的学生们传阅。

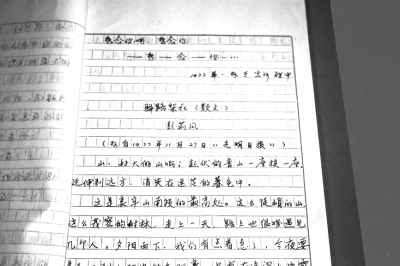

读报、抄报、剪报,不但自己获益,更助于我的教学。记得1977年11月27日的光明日报刊登了作家彭荆风的《驿路梨花》,读后觉得非常解渴,就如获至宝地抄录下来,通过反复品读,决定拿到课堂上作为一篇阅读课文进行讲读。此文讲述的是云南哀牢山区一所竹篾泥墙小屋的故事,小屋的“主人们”十载间主动为过往行人准备了吃住所需要的生活用品,可小屋的主人是谁,众人却不知。故事娓娓道来,如播撒着甘甜的春雨,我内心深处感谢光明日报独具慧眼刊登了这篇优秀作品,把它抄在了三块黑板报上,让全校师生阅读学习,后来这篇作品被选入了初中语文教材。

我和学生一起,阅读了大量的光明日报刊登的优秀作品,个人教学和文学水平也在一步步提高,不少学生也爱上了光明日报,培养起作文的兴趣,屡屡在全市作文竞赛中获奖。学生武夫安从乡村学校走出,现已成为文坛上有名气的散文作家,现担任《新疆人文地理》杂志社副社长。

2006年6月,已满31年教龄的我内退回家。退休后清闲的生活,让我的文学创作热情愈发高涨,组织回家创业的学生、村民中的文学爱好者成立了乡雅文学社,并创办了《乡雅文学报》。在我们文学社交流创作中,光明日报则是我们必备的辅导教材。在文学光明引领下,我们文学社的主创人员已从当初的两三个人发展到近二十人,现已成为镇里小有名气的“乡村文化苑”。2002年,我被选为邹城市作家协会理事。2011年夏天,我经过26年潜心收集整理的百万字《城前镇志》也出版问世,算圆了我一生的文学梦。当梦圆时刻,我深知是光明日报点亮和照耀了我的文学梦想之路。

一张报纸,一路良师,一生益友。在三十余载时光里,光明日报作为我成长中的良师益友,开阔了我的视野,滋润了我的心灵,丰富了我的知识,同时也润育了像我一样渴望知识的农村学生。如今我的“光明情怀”愈加深切、浓郁……

(本报记者邢兆远 本报通讯员房亚东 王丽丽整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇