我突然生出一种惆怅——人多了,世界闹热了,正是风生水起之时,可人与人之间却筑起了一道墙壁,那纯朴的乡风、厚实的亲情、坦然的生活、互相的依赖和信任呢?!

自打从故乡走出来,在县城工作并安了家,由于自己的疏懒,多半是惧怕那交通极不便的一百多里山路,故乡是很少回的。只是偶有进山办事的车,便顺便回一次,给父母撂几个养老钱或山里少见的稀罕物,横竖呆不上个把小时,就又随车出山了。父母便常托人写信来,诉说思念之情,字里行间也常流露出对我的不满。

那年,干部恢复了休假制度,便觉得应该借此回故乡住几天,尽一点孝心,还一点感情债。起初,妻是不十分乐意的,喃喃有微词,觉得假期应该全家出游。便细声款语地讲一些山里的好景致好风情,以期让她生出兴致。然回忆的闸门一开,自己先就被感动了,言词便极生动起来,惹妻托颐悉听。

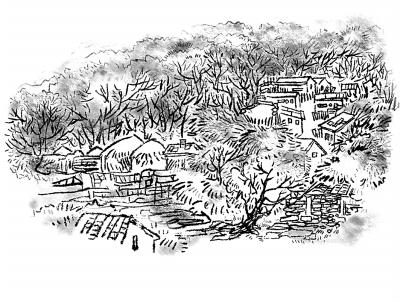

故乡的村子极小,在我未出山之时,才二十几户人家。四面是山,树木极蓊郁,且有一泓山泉叮咚,甜润了空气。由于草密,村人每家都养着几只山羊,中午在荫外歇晌,便会凑成好大的一片雪白,一只鸣一声,便咩咩呀呀成一片极动人的歌子。除爱养羊外,每户都轰一群鸡,但养公鸡的只村两头的两家。夜初晓,村东的那一只刚啼个头,村西那只早将尾续上,村人便都灌了满耳。大人们便起床做生息,崽们则提上母亲刚熬就的玉米粥东唤一个西唤一个,结伴朝山外走——山外八里之遥,有一所小学。

白天,精壮劳力都到梁上耕耪,家里就剩几个身子不便的病残和几个年迈的老婆婆。上梁干活的人中午懒得下来,皆带足了吃喝,家中事体便托给了婆婆们。于是,村人极少锁门,即便锁了,也都大声告诉婆婆们那钥匙的“藏”处。村人搁钥匙的地方都极个别:或尿盆底下扣着,或鸡窝内壁挂着,如果谁家门边的窗台上倒放着一破鞋,翻过来,准会掏出一把钥匙。婆婆们便可自由地登门登户:这家的鸡婆生蛋了,便有个婆婆将这家的门打开,将鸡蛋放进去;那家的小猪饿了,便有个婆婆到那庭屋里调一些泔水,将小猪喂熨帖。时间久了,不但婆婆们知道每户家里都有些什么,什么什么都放在哪里,全村人也各自知了各自的家底。到后来,互相间借点什么事先也不用招呼,用过还回便罢。村小人少,容易了解,便没有什么秘密,便都活得坦然,互相信任着。

那时,母亲生计上是把好手,但灶上的功夫却欠佳;而邻居叔婶伯妈家中却多善烹者,常弄出些好吃食。我便闻香串门,到叔婶伯妈家混吃喝,久了竟同家人一样,看不出他们对我有一丝嫌厌。

那些梁上劳作的劳力,总是那二十几号人,谁长谁短,谁什么样禀性,谁擅长干哪样活路大家都知晓。派工时,便依了各自的能力,放到一个极适宜的位置;干时,便都默契地配合,不言轻言重,使气斗嘴。小憩时,便都寻好了对象,放开了玩笑:叔婶可以摔跤较力,姑舅也能言酸言淡,小伙儿和妞儿闹得连裤头都抓破了,竟说:“不碍的,他没邪心。”……在这个集体中,若谁有了不爽快,会将大伙的心情都阴郁了——大家就都活得快乐些,既为己,也为人。

向晚,男人们簇在村中大柳树下,悠悠地吸着各自的土烟,悠悠地扯一些总也扯不断、总也扯不清的话题。扯到兴处,不知哪个说一句:“还不晕两口。”便呼啦一声众人响应,分头跑回家去,寻出些腌菜、豆干或腊肉等,自动围成一圈,比竞着啜出辣味的韵调,且开怀吼几声山梆子,把一天清凉的空气,搅得极热烈极红火。

待月爬上山口,婆娘们已停当了碗炊和猪狗,便有资格在瓜棚豆架下相聚。依次来齐了,也总是那么几个相熟的人,气味也相闻得熟悉;稍有差异,便有人嚷:“哎,新鲜了,莫非要新上轿,官粉搽得倒厚!”于是,下次聚会时,便无人再抹香搽粉。汗腥氤氲也好,腋臭摇曳也罢,只要大家都随得来,便感到格外亲切。婆娘们每日相聚无非是叨念一些琐屑和细碎的小事体,或以她们固有的尺码议人家小,做一些极善意的批判。但她们极珍爱这种相聚:她们有太多的话要说,而男人们却又极少有耐心听,她们自己欢悦自己。在姐妹群中,边纳凉,边念叨,招姐妹们一阵唏嘘,得一片理解,于挂泪的眉梢上绽出一抹笑,抚慰而熨帖。其实,在婆娘的记忆中,甜蜜总多于苦涩,自家的珍奇和幸运也时时如雨淋过的笋尖,茁茁壮壮地生长着。在月光下,她们常把体己的事体当笑话痛快地宣泄,也把自家的福分公之于大家享受。一婆娘的一身新衣,总被众婆娘依次试穿,一婆娘的一种感受总被大家依次评品……婆娘们能掏的都会掏得透亮而彻底,丝毫的小气和拘泥都会败坏了瓜棚豆架下的囫囵情分!于是,一个婆娘就是一片云,就是一片温馨,瓜棚豆架下,是她们憩息的港湾:从你身上找到了我,从我身上找到了你;你温馨了我,我温馨了你;浑然而一体,日日月月总相依!

于是,小小的山村,少少的人口,造就了透明的空气、无限的信任和分不得你我的感情氛围。

以至于有个城里的朋友对我说,对山村,我有个最深刻的感受,便是不管哪家的客人来,大家都会热情地簇拥着,里里外外一同忙碌,荡成好一片爱的海洋……

听完我绘声绘色的叙述,妻被感动,同意和我一道回老家省亲,说:“那就跟你回老家住几天,感受感受吧。”

到了老家,还没坐稳,果然就有一群孩童云涌入室。进屋便张嘴叫,有的叫伯,有的叫叔,还有的叫姑父、姨父或舅舅……几十张精赤小嘴,喷出几十团烫人的火,我与妻便极陶醉。但也惑然,一不留神,怎么有了这么多小字辈?妻从提兜里掏出几大包糖果,望着这群雀跃小儿笑笑,“怎个给法,都叫得这么亲热,还分得清谁近谁远吗?”

我说:“不是同你说了么,到了老家不分你我,尽兴给便是。”

妻便依次一个接一个地给,小儿们也乖巧,得到了便叫得更亲热,便撒欢跑远。妻的脸就红得兴奋,手下的糖就给得更多。等糖果发完了,却还有两个没得到,妻便有些尴尬,包里包外翻个遍,仍没翻出糖来。这时,两个小儿你看我,我看你,竟嘤嘤地哭着走了。

一会儿,就见那两个小儿拉着一个少妇来,进门便叫:“大哥大嫂回了?”我正疑惑间,母亲介绍说:“这是你伯家老三媳妇。”我便很惊叹:“老三都有俩孩子了,弟妹还没见过呢!”老三媳妇说:“大哥大干部,还看得起咱小土人儿;连外姓崽都大把大把地吃大哥的糖,你的两个侄儿倒一颗都吃不上,这理好讲么?!”老三媳妇虽是笑着说的,我的心还是咯噔了一下。

晚上,我要串门,母亲说:“除了自家的叔伯外,别家就别去了。”我极纳罕,“为什么?”

母亲说:“咱村里不如从前了,人多了,庙大了,性情就杂了。你在区上工作,大小是干部,到谁家不到谁家会惹人议论,闹不好还会生出毛病来。”我的心就变得很不爽快,“怎么会这样?!”

第二天,我到村边转,竟见到山周遭的坡上也挤满了人家,数一数,全村横竖竟有一百多户了。最让我吃惊的是,每户都筑起了高高的院墙,都立了大大的院门;而从前却一家都不垒院墙的,说憋闷。

回家对母亲讲了,母亲竟说:“也难怪,以前全村的人都烂熟烂熟的,现在可不,有时跟人走对了鼻子,都不知人家叫什么,谁还敢大敞开门!不光这,村里连羊和鸡都少养了,人多手杂,羊丢了蛋没了,费不清的口舌。”

问其究竟,母亲说,乡里说搞生态旅游,便撤村并户,把上下邻村聚拢在一处,腾出山场来,盖休闲木屋,建人工猎场。老辈说五里不同乡,十里不同俗,这是对的——搬过来的人习惯了有院墙的日子,到了这里依旧是垒院墙;咱老村里的人就心中不平,你这是防谁呢?也就把院墙垒了起来。就像十个人里有九个君子一个小人,到了,那个小人也会变成君子;要是十个人里有一个君子九个小人,最后,那个君子也会变成了小人——人性和习俗,是会随着风头变的。

我不禁笑了,“妈,你可真成,说话都一套一套的了。”母亲说:“人常在浑水里走,不用看,也知道走哪儿稳当,嘿嘿,身边的道理我还是懂的。”

我又问:“村里就这么点儿地堰,那男人都干点儿什么?”母亲说:“大多都在外包工呢。人多拢不成伙,分了五六股呢,有时为争点活,村里人跟村里人竟打了起来,弄得婆娘之间都少说话了。”

我突然生出一种惆怅——人多了,世界闹热了,正是风生水起之时,可人与人之间却筑起了一道墙壁,那纯朴的乡风、厚实的亲情、坦然的生活、互相的依赖和信任呢?!看来,自然的村落,才有厚德,原初的生态,才有至善,那些人为之举,即便用心是好的,往往也会走向愿望的反面。

父亲病逝之后,我把母亲接了出来。她自然很是不愿,但经过反复的劝说,她叹了口气,说:“村子已经不是原来那个村子了,也没什么值得留恋的了,搬出去住,也好。”

奇怪地,虽然依旧很少回去,但对故乡的记忆,却愈来愈清晰。母亲也常念叨故乡的旧事,我们就有说不完的话题。娘俩的感情就变得很厚很厚,以至于我能克服山里人固有的羞涩,常把她老人家拥在怀里抱一抱。

凸凹 本名史长义。创作以小说、散文、文学评论为主,出版著作近30部,近60种作品收入各种选本。中国作家协会会员。现居北京房山。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制