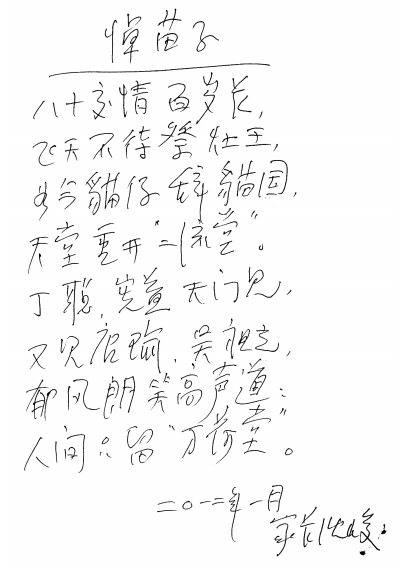

“八十交情百岁长,飞天不待祭灶王,如今猫仔辞猫园,天堂重开‘二流堂’。丁聪宪益天门见,又见唐瑜吴祖光,郁风朗笑高声道:人间只留‘万荷堂’。”这是丁聪夫人沈峻写给黄苗子先生的悼文。她说:“丁聪走时,苗子给丁聪写悼词,现在,我替丁聪悼苗子。我们在一起的时候,大家就是这样乐观。这悼文,苗子会喜欢的。”

1月18日上午,中国出版集团11层的一个房间内,黄苗子先生的追思会正在举行。国务委员马凯写来书面悼文。中国美术出版总社总编辑林阳在黄苗子先生追思会上代表人民美术出版社宣布,将启动四卷《黄苗子集》的编辑、出版工作,计划在2013年黄苗子先生百年诞辰时出版。

黄苗子,广东中山人,生于1913年,著名漫画家、美术史家、艺术评论家、书法家、作家。著有散文集《货郎集》《敬惜字纸》《无梦庵流水账》等,诗集《牛油集》《三家诗》等,美术论著有《画坛师友录》《艺林一枝》《苗老汉聊天》系列等,书画集有《中国书法精品选黄苗子》《苗子杂书》《黄苗子诗书画》等。

“在他家里,至今存放着一摞卡片盒,里面是近万张读书卡片。上世纪60年代初,黄苗子从下放之地北大荒回到北京,起初在人美社资料室工作,这为他提供了阅读大量史料的机会。他精于考证而又甘于寂寞,在那些日子里,他积下了这近万张写得密密麻麻的读书卡片。从出土文物中的美术实证,到野史中的逸闻传言;从唐诗宋词中对美术的吟诵,到话本、小说中不时出现的画家行迹,历史上与美术有关的一切,应有尽有。正是在这些卡片的基础上,他撰写了不少美术史论研究文章。”“上世纪50年代他下放北大荒,几乎与文化绝缘了,他写信给家里,要订一套考古杂志,家里人回信说,‘劳动改造,你还谈什么考古?’黄苗子回信说:‘劳动是主要的,但是我也不能没有思想,不能脱离知识。’”“他一生最爱的事就是读书,最痛苦的事就是没有书读。60年代,苗子为了搜集资料,经常去作家朋友聂绀弩的家里。他发现聂家藏书颇丰,从唐代丛书到明清笔记小说都有。于是就一批一批地借阅,一月总要去三四次,每次布包里总是夹几本书回家。”

“从解放初,他就是北京古旧书店送书上门待遇的老主顾。他经常到琉璃厂和隆福寺购书,以至于他家一度成为业内朋友借书的‘图书馆’。虽然爱书,但他并不守书如命,1998年他把1000多本古线装书全部捐给香港大学图书馆。”在中国出版集团总裁谭跃的追思文字中,苗子先生的音容鲜活起来。

新闻出版总署副署长邬书林说:“80年代,我们在报纸杂志上常常看到他的文章,在许多会议上常常看到他的身影。无论是书刊上的文字,还是会议上发言,我印象最深的是,苗子先生的作品,文字清新,思想深刻,表达轻松。”

“这一代老艺术家离去,留下一个巨大的空白。我们这一代应该思考,怎样去承接老先生优秀的品质和治学精神,还有对后学的提携、对前辈的那种尊重。”画家王明明在追思中留下无尽的思考。

“半年前,我去看望他,他已经坐轮椅,打点滴了。送肉,他不能吃了。我赶快办展览,半年出版了这么多书。”画家韩美林说着,把一本本新著摆在面前,摞了一尺多高。“这是我献给苗子老师的礼物,想给他一个惊喜,现在做不到了。”他哽噎着,泪流满面。

故宫博物院副院长李文儒说苗子先生“把一生交给了艺术,交给了文化,交给了学术,也就是交给了真善美”。

国家博物馆副馆长陈履生说:“整个20世纪中国文化史中,在每个领域中谈到某几位代表人物的时候,可能都谈不到黄苗子,但是总结这个领域中重要人物的时候,都离不开黄苗子。黄苗子先生的去世,为那段历史画上了句号。”

那个一生漂徙,经历传奇的老人渐行渐远。从国民党中央海外部长室总干事到毛泽东眼中难得的人才,从被错划为右派流放边陲到列为黄姓特务入狱改造,直至平反释放,历经磨难,但他始终没有被磨难打倒,乐观、积极是他生活的底色。此时,在他的身后,我们依然记着他的笑声。

作家李辉说,苗子先生的一生是在漩涡中走过来的,不是浮在水面上可以看到的那一点点,他真正把名利、生死看得很淡。“我们这一代人,似乎是来为民国老人送行的。和他们亲密接触,受到巨大的影响,陪他们走过几十年,看他们的作品,听他们聊天,送他们远行。”

注:

二流堂:抗战期间,唐瑜自费在重庆建房子,接纳文艺界的穷朋友白住。夏衍、吴祖光、黄苗子、郁风等汇聚于此,房子成为了当时著名的文化沙龙。郭沫若为该屋取名“二流堂”,后有“一流人物二流堂”的说法。

万荷堂:黄永玉画室的名称。

(本报记者 庄 建)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇