不论我们把电视剧称之为艺术作品还是文化产品,对其价值取向的分析都是评价这类作品的重要准绳。在多元文化价值观受到充分尊重的时代,艺术作品所传达的文化价值观都面临着同样的问题:怎样把爱国主义的叙事主题与观众喜闻乐见的艺术表现方法相结合;把英雄人物的突出个性与普通百姓的一般情感相结合;把国家需要建构的主流文化价值观与大众的、流行的艺术创作理念相结合,把作品通常坚守的社会价值与人类的共同价值整合起来,并以此来赢得观众的普遍认可。

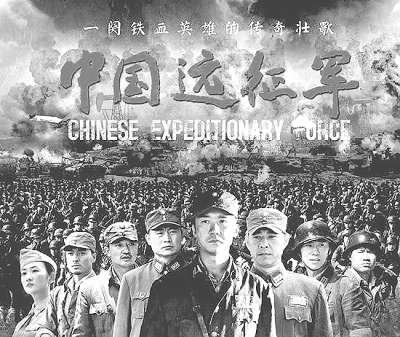

电视剧《中国远征军》把摄像机架在了战火纷飞的疆场上,把焦点对准了决定生死的历史瞬间。作者以恢宏悲壮的历史画面,再现了中国远征军在半个多世纪前的伟大壮举,同时,将中国传统文化中的价值基因,注入到了人物的性格之中。

《中国远征军》的作者把韩家写成是忠良之后(韩绍功的父亲是岳飞的挚友韩世忠是第三十四代嫡孙),这种身世强化了韩绍功身上传统文化的色彩。他的一腔热血即来自于现实生活的锤炼,也来自祖先传给他的文化基因。 他对母亲的孝敬,对家乡的眷恋,对国家的忠诚,这些优秀的精神品格都集中在韩绍功这个人物身上,体现出在传统文化回归当代社会的历史潮流中,电视作者力图通过韩绍功这样一位有情有义的抗日英雄,引导观众对中国传统文化精神的认同。包括在同古会战中,戴安澜师长在200师被日军团团围困之时,带领部下军官集体宣誓,并签订“舍生取义,矢志报国”的生死文书,显示出中国军人慷慨赴死的大无畏精神。全剧结尾,韩绍功从缅甸凯旋之后,他并没有留在军中继续打仗,而是解甲归田,回到了自己的家乡,与自己的家人团聚。比起那么永远沉溺在暴力狂热中的好莱坞英雄,韩绍功的这种形象定位更显示出中国传统文化的独特价值。

在剧中,不同价值理念的冲突不仅体现在相互对抗的军事营垒之间,而且也体现在相互冲突的人物个性之间。韩绍功与谢孝彰就是在不同价值取向驱动下的两个人物。他们相互对峙的性格从远征军到缅甸的第一战就显露出来:当手无寸铁的孩子被日军围困在学校里的时候,是遵照上级的命令赶快撤出阵地;还是立即去营救随时可能被屠杀的孩子?在生死系于瞬间时刻,韩绍功与谢孝彰之间产生了严重分歧。尽管韩绍功擅自营救孩子的行为使他从团长降至连长,可是韩绍功一手抱着惊恐的孩子,一手向敌人射击的形象,使他身上闪现出一种人道主义光辉。

在电视产业化的历史语境中,电视剧的生产首先要兑现它的商业价值。一部进入不了观众接受视野的电视剧,其他任何的价值都无从体现。我们许多电视剧都是在这种语境中找到了一种即能够赢得市场的商业回报,又能够实现作品的文化价值的发展之路,证明中国的观众对体现国家主流意识形态的艺术作品具有很强的心理认同倾向——《中国远征军》每集300万的销售业绩再次证明了这个事实。

(作者为中国艺术研究院院长助理、文化发展战略研究中心主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇