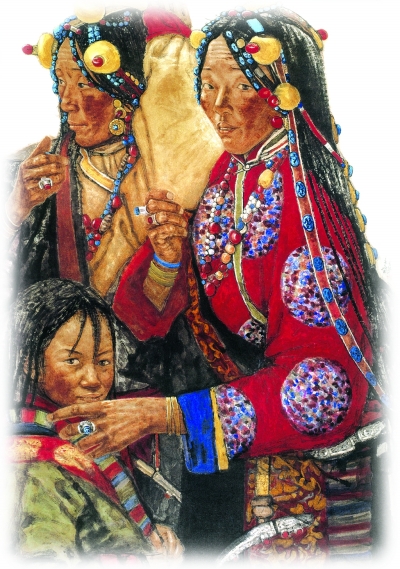

王赞的名字最早为人们关注,是因为那幅名为《出于幽谷 迁于乔木——蔡元培 林风眠》的创作,新颖的画面,机巧的构想赢得了广泛的好评,收获了当年“首届全国中国画展”的银奖。由此,那精心描绘的,几乎排满整面墙面,嵌着彩色云母片的古式落地长窗,和两位文化巨匠的剪影式图形一起留在人们的记忆里。那面闪着历史幽光的花窗,赋予了作品几许经典。

几年后,王赞画了《血浓于水——白求恩》。山一样的白求恩的体躯,直逼观众的眼睛,大而重的体量在这持定的典型情景里,竟幻化为精神的崇高。观者早已了然的人文故事在这里交接,互动,催化,观众就会自然流畅地,没有些许勉强地领受这审美陶冶的过程。好的画需要懂他的观赏者,好的画遇到了懂他的鉴赏者,那是画者的幸运,也是鉴赏者的幸事,王赞辛苦并幸运着。

时人好“虚”,言必“清虚”、“空灵”,这当然是至高境界,妙不可言。但王赞却一根筋地往“实”里走。道具什物刻画真切精到,屋架门窗描绘一丝不苟,树木藤蔓,一枝一片交待清晰。王赞这种对于“实”的交待的热情,几乎成了嗜好,用工用力近乎奢侈。这种其实并非真实的真实手段,让我想起了好莱坞电影人的高招,用十分“真”的态度去讲述一个令人信服的“假”故事,这是王赞的“笨拙”的智慧,或者说是一种智慧的“笨拙”。

王赞喜欢用满构图,一如他的不趋“虚”而取“实”,不趋“空灵”而取饱满,与其说这是艺术的,毋宁说这是人生的,与其说这是物化的,毋宁说这是心灵的。然而,这是需要很好的艺术修为。在《天光》里,特别是在巨构《白求恩》里,我们看到了他是如何把画上的主体,区分层次,把立体压缩转化为平面,有序妥帖地组合在画面里,饱满而通透,丰富而有条不紊地组成“和而不同”的小世界。

王赞不遗余力地建造着大体量的“实”,同时他也殚思极虑地营构着小面积的“虚”。王赞的画,一般总是满满当当,有时,会满到命悬一线,几近闭塞,但是,仍然鲜活着,可谓置于死地而后生,这里的王赞犹如兵家布阵,显出了好手段。这些面积不大的“空洞”、“虚白”有时被挤在一角,化作绵绵山恋;有时像碎片撒落,成树木枝叶交叠的空隙,影影绰绰;有的则是蜿蜒的小路;有的只是一带弥漫的山岚。因为有了这些,画面得以有了呼吸,气息得以流动,躯体有了脉搏的跳动。这里大小、实虚,相辅相成,王赞虔诚地向黄宾虹,向李可染致敬。

《白求恩》里,王赞所追求的那种大型壁画的仪式感,弥漫其中,隐约飘拂着的只有宗教圣像才有的神圣灵光,精神的诉求和形式的贴切,如此完美,无法剥离,用初级ABC来审读这样的作品,被嘲弄的只能是不谙世故的画者自身了,这种附着作者心智密码的意象是很容易被人误读的,这无疑会给鉴赏品读提出更高的要求。

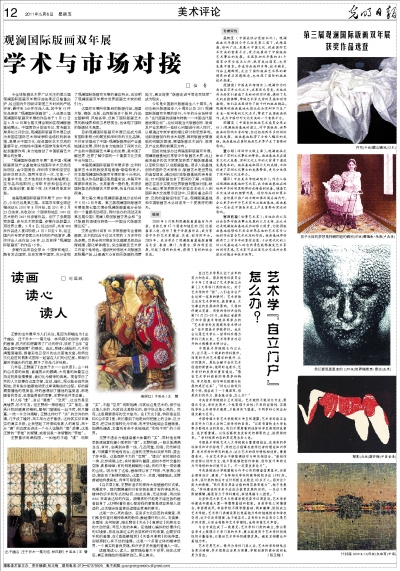

这是一次心灵的造访,在诸多文化巨匠的肖像里,我们感受作者对精神崇高的敬仰,激越情怀的心仪。去苗寨、去雪域、去河姆渡,随王赞在《天光》《高原红》的原生态的大自然里,寻觅人性的本真。在他精心编织的妙曼诗化的幻境里,放逐远离红尘的贪婪和奸诈的希冀,企眼安详平和的温情,在《香溢橄榄坝》《天香开茉莉》的纯净里,安顿那腔心有不甘的憧憬。这是一个多面立体的精神世界,一个真实的善良灵魂,和许许多多良善的普通人一样。

读画是读心,读人。画家描绘着大千世界,但在这背后,真正被描绘的是画家自己,那么真实。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇