核心提示:令政府头痛的“高菜价”,突然就变成了“卖菜难”;去年还畅销的大白菜今年就出现严重滞销。蔬菜流通体系为何这般脆弱,如何破解“菜贱伤农”困局?

北京大兴的油菜因卖价低于市场价而被连根拔起,福建福州等地的莴笋出现大量滞销,菜农因不堪承受菜价下跌压力而上吊自杀……连日来,剧烈波动的菜价扰动着人们的神经,令政府头痛的“高菜价”,突然就变成了“卖菜难”,政府工作的重点,也在一夜之间就从“菜贵伤民”,转向了防范“菜贱伤农”。

在很多人眼里,这一变动显得太快了。去年还畅销的大白菜为何今年就出现严重滞销,问题到底出在哪?一面是“菜贱伤农”,一面又是“菜贵伤民”,这一怪圈的症结是什么?我们的蔬菜流通体系为何这般脆弱,如何破解“菜贱伤农”困局?

蔬菜不值钱到了什么地步

4月26日,在蔬菜名镇山东聊城于集镇,王寨村农民王学金正忙于拆除自家种植菠菜的拱棚,准备改种玉米,拆下来的竹片、立柱等材料装满三辆摩托车。“3亩地的菠菜,去年卖了1.4万元,今年才收入4000元,亏得一塌糊涂,还是种玉米的收成稳定。”王学金说。

同样,在几百里外的河南辉县吴村镇,农民常素枝也做出了相似的决定。她今年种出来的300万斤菠菜大部分无人收购,烂在地里。“我要把这630多亩菠菜铲掉,全部改种棉花。”她说。

今年春天,菜价的暴跌是和王学金、常素枝一样的全国各地的菜农不得不面对的事实。以至于有的农民家里的菜根本就没有人要,只能碾碎了在地里当肥料,或者让人拿去喂猪。

在这种形势下,8分钱一斤的卷心菜让山东济南历城区唐王镇农民韩进明白,自己的6亩卷心菜地要赔掉上万元,这名39岁的农民在绝望中选择了在卧室上吊自杀,这一前不久发生的事件让很多人在揪心中发现,我们的蔬菜已经不值钱到了何种地步。

商务部4月27日发布的数据显示,4月18日至24日商务部重点监测的食用农产品价格继续回落,18种蔬菜平均批发价格比前一周下降5.9%。这是此类价格连续四周回落,累计下降21.1%。国家统计局最新发布的“50个城市主要食品平均价格变动情况”也显示,4月中旬主要食品价格与4月上旬相比,呈现普遍下跌迹象,部分蔬菜价格降幅高达15.5%。

一边是城市菜价上涨,3月份CPI创下同比上涨5.4%的新高,一边是成千上万的农民正在放弃种菜,这一情况正引起我们对通胀加码的担忧。对此,国家统计局综合司副司长王文波表示:“目前的通胀压力确实比较大,并且通胀不是短期问题,可能会继续加大。”

上海证券分析师胡月晓认为,虽然近期新鲜蔬菜和副食品供应大量增加,价格连续回落,局部地区出现了“卖菜难”的现象,但由于流通环节的成本决定了终端消费价格的稳定性,CPI 环比回落幅度不会太大。中金公司的分析报告也预计,4月份通胀压力依然较强。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥认为,可以预见的是今后的几个月里将会有更多的蔬菜品种经历大降价,而国家能够采取正确的措施平衡消费者利益与菜农收益将成为一大难题。

菜价剧烈波动的推手在哪儿

蔬菜收购价格跌至一毛钱一斤,已然跌破农民种菜的成本价,这让部分菜农遭受了惨痛的损失。让人感到吃惊的是,从最高10多元1斤的高价时代,到目前几分钱1斤都无人要的低价行情,不过短短几个月。持续维持高位的菜价近期为何急速“跳水”,原因有哪些?

“首先是,去年蔬菜价格较高导致菜农扩大生产规模。”中国农业大学经济管理学院教授安玉发认为,我国蔬菜的周期性特征明显,收获与种植存在滞后期,而政府没有及时引导,市场信息不通畅,直接导致此次菜农遭遇菜价暴跌。去年蔬菜价格持续上涨,导致很多菜农上涨预期强烈,存在“跟风”种植倾向,一旦下一季集中上市时,必将引起价格的大幅下跌。

气候异常使南北方蔬菜上市时间撞车也是一个原因。李国祥分析说,通常南方地区蔬菜成熟时间比北方早,南北方蔬菜上市时间有所间隔。而今年3月下旬后,北方温度远高于往年,北方蔬菜提前成熟,形成了南北方蔬菜同期上市的局面。

专家指出,表面看“菜贵伤民,菜贱伤农”的怪状属菜园子、菜路子、菜篮子的市场问题,但实质上是滞后的农业经济发展方式的综合反映,其背后折射出的是农业深层次矛盾。

“马克思曾经把农民比作一袋马铃薯,以此形容农民的分散性。但随着各国现代农业的发展,这种状况显然得到了改善。这种现代化并不仅仅是农业技术的现代化,更多的是生产方式上的现代化。眼下蔬菜种植依旧是一家一户的传统模式,菜农们种菜一是凭经验,二是看去年的价格,并以这种原始、朴素的理性认知,决定种什么种多少。然而,正是这种看似理性的无数个体朴素的市场规律,在总量上出现产量失控局面。”李国祥说。

与此同时,燃油价格的上涨也导致蔬菜运输成本的增加。今年年初以来,受中东、北非特别是利比亚局势动荡影响,国际市场油价继续大幅攀升。油价调高以后,也直接拉高了蔬菜的运输成本,导致部分“菜贩子”考虑收购成本因素,不愿意过多收购蔬菜。以致部分菜农的蔬菜滞销,价格暴跌,大受损失。

蔬菜流通体系为何这般脆弱

为什么蔬菜从种子开始到端上餐桌,要面临那么多额外成本?

4月27日,在北京新发地蔬菜批发市场,来自江西乐平的菜贩张宏生告诉记者,他这一车莴笋有9吨,从乐平的进价为2角钱1斤,运到新发地每斤运输成本大概2角钱。

“按照今天批发价计算,1斤能赚到3分钱吧。”张宏生说,“摊位费这几年涨得很厉害,有的已占到卖菜收入的50%。过路过桥费、摊位费、批发费等各种费用加起来,也会提高蔬菜的价格。要想解决流通成本,最好能减少农民和菜贩的摊位费或进场费。蔬菜从地里直接拉到菜场,刨去种子、化肥、人工等成本,这个价格还是说得过去的。”

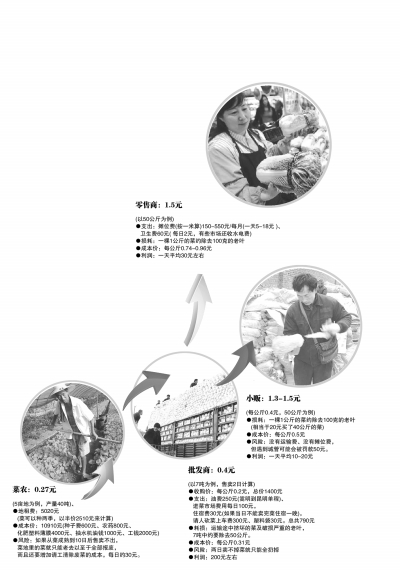

中国人民大学农业与农村发展学院副院长郑凤田指出,我国目前生鲜产品的流通费用占总成本的70%,比国际上高出二十个百分点以上。这个问题又以新鲜蔬菜的销售最为典型。蔬菜的零售价格要比批发价格高80%-100%,销售者的利润比生产者高2-3倍,生产者收入为零售价格的1/4-2/5。

以我国最著名的寿光蔬菜批发市场为例,蔬菜从山东寿光生产者到北京最终消费者,需经过以下五个流通环节:一是从农户到产地中介,二是中介到产地批发市场,三是从产地批发市场寿光到北京的运输,四是北京的销地批发市场,五是从销地批发市场到终端零售。调研显示,在这些环节中,从农户到批发市场的费用最高,占46.0%;北京零售环节的费用次之,占31.6%;寿光到北京的运输费用和在北京的批发费用分别占14.7%和7.7%。正常情况下,每吨蔬菜流通总费用为678元,也就是说,北京消费者每购买1公斤寿光蔬菜,需要支付0.68元流通费用。蔬菜经过层层加价,最终到达消费者手中,价格增长了2倍甚至3倍。

这种两端价格“两重天”的局面凸显中国蔬菜产销模式亟待优化。

据了解,连日来蔬菜价格持续走低的现象及流通环节暴露出的问题,已引起农业部、商务部等部门的高度关注。农业部要求各地农业部门加大政策措施力度,着力缓解产销矛盾,最大限度降低菜农损失。商务部也已紧急下发通知,要求商务部门与农业等部门建立密切协作机制,千方百计缓解蔬菜“卖难”。

明年农民还敢种蔬菜吗

专家指出,此轮蔬菜价格暴涨暴跌,一方面暴露出小农经济市场适应能力弱等老问题,另一方面也暴露出流通环节过多等新问题。来年如何防止出现“菜贱伤农”的现象,让农民不再对种菜心存顾虑。在更长久的未来,如何从体制机制上完善流通体系建设,成为社会热议的问题。

据统计,发达国家70%以上的农产品通过连锁超市到达消费者手中,而在我国北京、上海等大城市却不足30%。

从田间到餐桌,蔬菜一路走过来并不容易,中间经历了菜农、收购商、批发商等多重环节。产、运、销各环节存在的问题层层叠叠堆积,加剧了矛盾,放大了成本。郑凤田分析说,我国农产品在流通环节损耗相当大,以致流通成本大大增加,如果能够在损耗率方面达到欧美国家的水平,流通费用就会大幅度降低。

专家指出,针对目前“菜贱伤农”的现状,如果问题的解决仅仅停留在把滞销产品推销出去,只能暂时缓解部分品种、部分地区的难题,菜贵伤民,菜贱伤农将始终存在。因此,在保住“菜园子”的同时,要加大对“菜路子”的改进,建立一套蔬菜生产运销的长效保障机制,畅通流通环节,才能避免下一轮周期波动。

因此,郑凤田建议,有必要培育一批发展农产品现代流通的经营主体。应该继续推进“农超对接”,缩短流通环节,减少超市的采购成本。从生产者来讲,应该成立菜农间的合作社,与城市的超市、农贸市场对接。农民可以成立专业合作组织,几十家联合成立合作社,联合生产联合销售。在“农超对接”大环境下,农民可根据订单有计划地种植,然后有组织地直接销售到农贸市场或超市。

李国祥认为,只有有了较为完善的农民行业组织,农民才能摆脱分散,突破“一家一户”小农传统模式的局限,从宏观上促进农业规模化生产水平的提高。 (本报记者 李 慧)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制