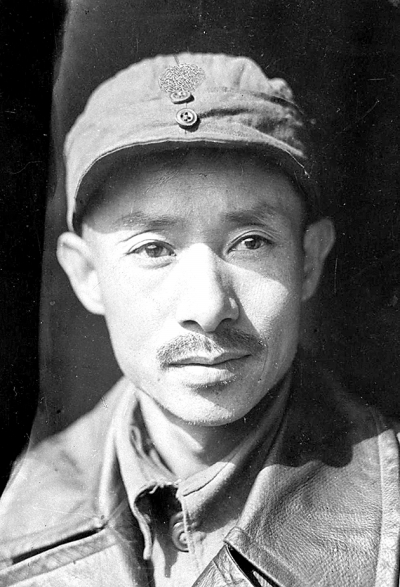

新华社北京2月21日电 关向应,1902年生,辽宁省大连市金县人,满族。1920年在大连伏见台公学堂商科学习,开始接触新思想,积极参加反日爱国运动。1924年春,加入中国社会主义青年团。同年5月,入上海大学。同年底,赴苏联入莫斯科东方劳动者共产主义大学。1925年1月加入中国共产党。

五卅运动后,他回国在上海从事工人运动和共青团工作。1927年5月出席共青团第四次全国代表大会,会后被派往中共河南省委工作,不久到上海共青团中央组织部工作。1928年6月出席在莫斯科召开的党的六大,当选为中央委员、中央政治局候补委员。会后任共青团中央委员会书记。1929年起,先后任中央军委委员、常委、中央军事部副部长,以及中央政治局委员、长江局军委书记。1932年1月,任中共中央湘鄂西分局委员、湘鄂西军事委员会主席、红3军政委,与贺龙一起领导了湘鄂西革命根据地建设和红军的发展。

1934年,由于中央革命根据地第五次反“围剿”失败,他和贺龙领导红三军离开湘鄂西根据地,艰苦转战,策应中央红军的战略转移,并创建了黔东革命根据地。10月,红3军和由任弼时、肖克、王震等率领的红6军团在黔东的木黄胜利会师。经中央军委批准,红3军恢复红2军团番号,贺龙任军团长,任弼时任政委,关向应任副政委。此后,红2、6军团携手在黔东根据地的基础上,恢复和创建了湘鄂川黔革命根据地。

1935年9月,蒋介石调集130个团向湘鄂川黔革命根据地发动新的“围剿”,形势非常严峻。11月,为争取主动,关向应同任弼时、贺龙、肖克、王震等率领红2、6军团,从桑植出发,开始战略转移,踏上长征路。1936年7月,红2、6军团渡过金沙江,越过大雪山,历尽艰辛,与红四方面军在甘孜会师。红2、6军团按中共中央指令,合编为红二方面军,贺龙任总指挥,任弼时任政治委员,肖克任副总指挥,关向应任副政治委员。会师后,他与朱德、刘伯承、任弼时、贺龙等,坚决抵制了张国焘的错误活动和主张,为红二、红四方面军共同北上,同中央和红一方面军会师作出了贡献。同年12月,他任中央革命军事委员会委员,后任红二方面军政委。

全国抗战爆发后,红军主力改编为八路军。贺龙任八路军第120师师长,关向应任政委。他与贺龙一起领导创建晋西北抗日根据地。1940年2月后,关向应先后任晋西北军区政委、晋绥军区和陕甘宁晋绥联防军政委、中共中央西北局委员、中共中央晋绥分局书记。

在晋西北抗日根据地,他在协助贺龙指挥作战的同时,十分重视抗日民族统一战线的工作,既注意团结一切愿意抗日的阶级、阶层和社会力量,又坚持我党在抗日民族统一战线中独立自主的原则,坚持党对统一战线和抗日武装的领导权,粉碎国民党顽固派的各种反共阴谋。同时,他还十分重视经济工作,要求各级领导深入实际,解决人民群众的衣食问题,自力更生,发展生产事业。

由于长期艰苦的战争环境,关向应积劳成疾,1941年秋到延安休养,但仍十分关心党的工作和部队建设。1945年,在党的七大上,他当选为中央委员。1946年7月21日,在延安病逝,时年44岁。

新中国成立后,党和政府在大连市金州区修建了关向应纪念馆,以纪念这位红军和八路军的高级指挥员、我党我军卓越的政治工作者。

链 接

■关向应纪念馆

关向应纪念馆建于1986年,由原国家副主席王震题写馆名。馆址位于关向应同志的故居——大连市金州区向应镇关家村,馆内共展出珍贵图片239幅,复制文物62件,记述了关向应同志革命的一生。2006年4月进行扩建。新建馆占地面积47433平方米,展馆面积3448平方米,新建红三军指挥所、延安窑洞、关向应铜像等工程,维修和扩建关向应故居和私塾。

■《关向应传》

穆欣著,2002年中共党史出版社出版。全书分为在民族忧患中成长、走上革命道路等十三章和关向应生平大事年表。

■贺龙作悼文《哭向应》

贺龙与关向应,两个老搭档,在革命队伍中并肩战斗,友谊至深。关向应因病逝世,贺龙写下悼文《哭向应》,痛悼战友:“整整15年,你我同生死、共患难。洪湖、湘鄂西、鄂豫川陕边,酷暑炎天;湘鄂边,湘鄂川黔、云贵川,甘陕、雪山草地,西安平原;踏晋绥、出河北,几万里长途征战,入死出生,无论在战场上、工作中,也不管在茅庐草舍、大厦高堂,我记不出何时不在一起,何时有所分离。而今,你我是永别了,翘首苍天,你是音容宛在,而我则寝不成眠。你死了,悲痛了千万人的心,我把悲痛变为力量,我对你沉痛的纪念,就是永远以我的心血,实践你临终恳切深谈的遗言。革命完全胜利之日,就是你含笑九泉之时。” (本报记者 王海磬整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇