1965年,为纪念红军长征胜利30周年,曾参加长征的总政治部主任肖华,以红军长征为题材,创作完成12首形象鲜明、感情真挚的长诗。随后,北京军区政治部战友文工团的晨耕、生茂、唐诃、遇秋4位作曲家选择其中的10首诗,谱成组歌。组歌描绘了10个环环相扣的战斗生活场面,巧妙地把红军当年走过地区的江西采茶、苗家山歌、湖南花鼓、云南花灯、川江号子、陕北秧歌等群众喜闻乐见的民间音调,与红军传统歌曲的音调完美地结合在一起,汇成一部主题鲜明、风格独特的大型声乐套曲——《长征组歌》。

《长征组歌》共分为《告别》、《突破封锁线》、《遵义会议放光辉》、《四渡赤水山奇兵》、《飞越大渡河》、《过雪山草地》、《到吴起镇》、《祝捷》、《报喜》和《大会师》10个部分。整部作品以凝炼的语言,优美的曲调,浓郁的民族风格,热情讴歌了中国工农红军在党中央毛主席的领导下,不屈不挠、无私无畏的革命精神。

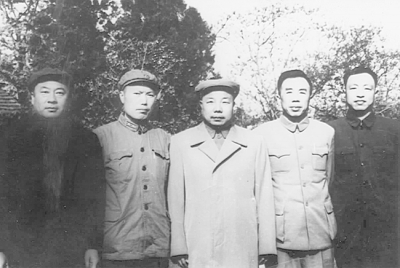

据《长征组歌》总谱创作者李遇秋回忆,1965年初春,上级交给战友文工团副团长晨耕和生茂、遇秋一项重任,为总政治部主任肖华上将的《长征组诗》谱曲,并希望能够像《三大纪律八项注意》那样在军营广为传唱。他们3人反复商议后,决定“按每一段不同的要求分别谱曲”,并作了分工。四月,《长征组歌》的“主旋律”初稿敲定,于是晨耕3人加上随后调来的唐诃,赴杭州向正在西湖畔养病的肖华汇报创作进展。4个人边比划边唱,唐诃唱女高音,遇秋唱女低音,晨耕唱男高音,生茂唱男低音,唱得肖华很高兴。于是,这位红小鬼出身的将军诗人不顾疾病缠身,抽出10个上午给他们4个人“上课”。爬雪山、过草地的故事虽然听过多遍,可从将军口中说出,却是“别有一番风情”。肖华时而眉飞色舞,时而慷慨激昂,时而潸然泪下。说到四渡赤水战斗时,肖华绘声绘色地勾勒出“毛主席用兵真如神”的大场面。李遇秋深有感触地说:“肖华将军对长征精神的解读,为我完成《长征组歌》的后期创作及几次大的修改,打下深厚基础。”

从杭州回京后,写总谱的这个重任落在“科班”出身的李遇秋肩上。那是1965年盛夏,李遇秋在战友文工团的一间3平方米陋室里创作,屋里热得像个“锅炉房”。李遇秋几乎没白天没黑夜地写,有时热得受不了,就把双脚泡在凉水盆里,身上披一块湿毛巾降温。两个月后,《长征组歌》一气呵成。

为《长征组歌》谱曲,李遇秋的创作有一个原则和决心:一定要坚持用交响乐的形式来体现《长征组歌》深邃的内涵。他说:“我用写多乐章交响乐的技巧、手法和概括力去驾驭全局;用写大型歌剧的精神去认真对待每一个片段;用写电影音乐的想象力去塑造形象。”

1965年秋,在庆祝中华人民共和国成立16周年、红军长征胜利30周年之际,《长征组歌》在北京隆重上演,引起轰动,很快“红”遍全国。每次演出结束,总有很多观众久久不肯离去,他们把出口处堵得水泄不通,争着要看“红军”的风采;那种火爆场面,一点不亚于今天追星族的狂热。

如今,《长征组歌》已在全世界演出1000多场,观众多达数百万人次,创造了中国音乐史和中国演出史上的一个奇迹,被誉为20世纪华人音乐的经典。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇