1933年至1948年发生的“文物南迁”无疑是一个重大事件,在故宫百年乃至中国文化史上写下浓墨重彩的一笔,留下永久的历史记忆。

故宫南迁存沪文物“点收”的原始见证

笔者有幸于2000年6月在旧货市场的旧书摊收集到一大包的“故宫废纸”,经过翻检和逐页挑选、逐字核对,从中整理出民国二十三年至二十六年间(1934—1937)残存的原始版《国立北平故宫博物院存沪文物点收清册》17册(以下简称《点收清册》)和百余清册散页。

17册《点收清册》,有14册为故宫古物馆、文献馆、总务处存沪文物的点收清册;另有《国立北平故宫博物院提取存沪文物备作中国艺术国际展览会展览品清册》3册,为拟于1935年11月参加在英国伦敦举办的“中国艺术国际展览会”筹备展品装箱的原始记录。

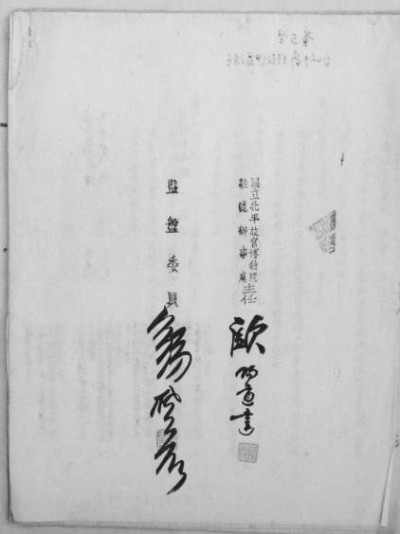

这些点收清册均为纸质,对折两面,手写刻板,油印成单册装订;纵30厘米,横23厘米;历经90多年,品相尚佳;每折页骑缝处和清册最后一页均有故宫博物院驻沪办事处主任欧阳道达和教育部监盘委员舒楚石亲笔签名及名章,色泽嫣红,清晰夺目。只是百余份“残页”背面,大多被人书写或油印为其他文字,被加以“废物利用”。

但就是这些尚存的“原始清册”,真实记录了当年对暂存上海13491箱又64包古物进行全面清收的情形,是研究故宫南迁文物点收的第一手资料,见证了文物南迁这一重要历史事件,具有独特文献价值和收藏意义。它们更见证了老一辈“故宫人”为保存中华民族瑰宝所付出的情感、心血和历史功绩。

曾经自始至终参与存沪文物点收和造册的欧阳道达先生,1950年9月在所撰《故宫文物避寇记》中全面记述了1931年至1948年间,因日寇入侵,故宫博物院各位同仁戮力同心,使文物安然南迁,辗转上海、南京、四川、贵州等地,最终回到南京和北平(北京)的情形。

对文物南迁暂存上海书中作了这样记载:“一九三一年‘九一八’日帝占领我东北,华北之屏障失。为谋文物不因敌寇而有损失,当时遂有选择精要迁地储藏之筹备。一九三三年开岁,寇氛益炽,国难益深,榆关告警,平市垂危。文物选迁之筹备工作,至时已大致就绪,乃经本院理事会决议(及经南京国民政府行政院批准)南迁上海,租库储藏并限期分五批启运,经平汉、陇海、津浦、京沪等路而达沪。于是年二月六日开始,五月廿三日蒇事。综计本院南迁存沪文物,有13491箱又64包。”文物南迁半年之后,国民政府行政院下令故宫博物院清点留在北平及点收运沪文物。

对于存沪文物的点收,时新任故宫博物院马衡院长认为,“不经切实整理,无从议及保管问题”;点查不能全面完成,前任院长易培基盗宝案真相终不能大白于社会。由此经理事会议决,对每一箱、每一包、每一件文物都要逐一查验、编号说明,编印《国立北平故宫博物院存沪文物点收清册》存之于档,用于保管备考。

点收造册是一项十分浩大的工程。那志良先生在所著《典守故宫国宝七十年》中这样记述:故宫文物南迁共计13491箱,其中古物馆2631箱,图书馆1415箱,文献馆3773箱,秘书处(总务处)5672箱。要把这么大量的文物逐件进行点收,绝非易事。为了保证点收安全顺利进行,点收之前,于1933年9月成立了由中央研究院、上海市政府、上海地方法院及故宫博物院等四机关派员组成的“故宫博物院监察委员会”及其专项小组和人员,分工负责点收前开箱、摄影、编目、晾晒和派出监察委员到场监视等工作。

正式开始点收后,根据南运时只有文物的简单名称、登记、编号和装箱情况,又决定四项办法:一、借点收机会,清册的记载要更加详细,如古物的尺寸、款式、色泽、铭文等各方面都要具体翔实;铜器、玉器等要加注重量;书画要标明质地、著录、款式、题跋;以及点收时间、装箱数量和箱号等。二、根据马衡院长意见,采用“沪上寓公”四字排序,分编故宫各馆处箱件。凡是古物馆的箱件,一律编为“沪”字,然后自第一号编起,如“沪1”“沪2”……;图书馆用“上”字;文献馆用“寓”字;秘书处用“公”字。三、各馆处的点收清册,要随点收随分册手刻油印,作为南迁文物的原始清册。四、凡属纸质文物,如图书、字画之类,上面要加盖“教育部点验之章”。字画图章盖在画外裱绫部位,作为院中保管文物的证明,此章由监盘委员保管。

马衡院长提出“沪上寓公”的编号意味深长,既寓意故宫古物因避乱远走上海,如流亡他乡贵族(寓公)一般的无奈;又有着几分自嘲和揶揄,恰如其分反映了故宫国宝在当时颠沛流离不得不“离家出走”的命运,说来令人感慨万分。

按照上述点收办法,因工作量极其繁重,完成时间大大超过原定的一年期限。最终1934年1月24日点收开始,到1937年6月14日结束,前后整整历时三年半,直至“卢沟桥事变”前半个多月才全部完成,急速转运南京和西南。

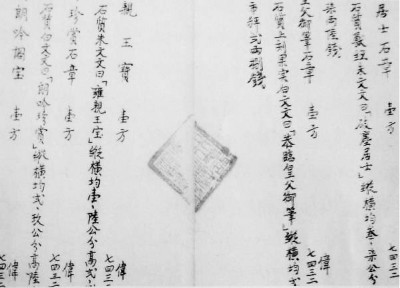

从十七册原始“清册”可清楚看出,点收造册是严格按照事前议定进行的:一、点收分组项目交由教育部所派监盘委员与故宫博物院驻沪办事处主任商定,监盘委员必须在场实行严密监视;二、为增进效率,免除重装时文物损坏的危险,特别加雇专门装箱人才;三、一切检查物品要详细登记,凡有疑问者,均应注明“待审查”字样;四、所有字画应在该件之适当地位加盖印章,印章由教育部颁发,以重信守。其他贵重之件随时摄影备案;清册每页对折骑缝处都要加盖“国立北平故宫博物院驻沪办事处章”和“监盘委员之印”;每一份《点收清册》末尾,都要加盖时任故宫博物院驻沪办事处主任欧阳道达和教育部监盘委员舒楚石的名章和亲笔签名,以示负责。

欧阳道达和舒楚石是《点收清册》上仅能见到的两个人物。他们具体组织和监察了整个点收工作,做了大量卓有成效的工作。欧阳道达(1892-1976)自1933年至1949年,从始至终参与组织了故宫国宝南迁、西移、东归、北运工作。1949年后继续在故宫工作,后任故宫博物院南京分院负责人、国家档案局明清档案馆副主任。舒楚石(1896-?)1934年7月被南京国民政府聘为中央古物保管委员会委员;1936年任职南京古物保存所主任和教育部社会司;作为国民政府教育部派出的监盘委员在点收中发挥了重要的监督作用。两位先生是这段历史的重要参与者和见证者,为守护国宝安全做出了历史贡献,人们应该记住他们。

十七本点收清册所载故宫国宝“离家”知多少

17册《点收清册》完整的有12册,缺少封面的有5册。登记点收时间为1934年11月29日至1937年2月10日,涵盖了点收全程近两年三个月的时间。按照“三馆一处”确定的“沪上寓公”编号顺序、点收时间和文物箱数等,限于篇幅,只概述如下:

一、属于古物馆为“沪”字编号的《点收清册》计有7册,共登记点收文物新箱(相对由京运沪旧装箱编号,在点收后新编的箱号)23箱768件。

二、属于文献馆为“寓”字编号的《点收清册》计有3册,共登记点收文物新箱43箱。

三、属于总务处为“公”字编号的《点收清册》计有4册,共登记点收文物新箱123箱各类文物1997件。

与前述12册不同,十三、十四两册每折页处的钤印文字,不再是“国立北平故宫博物院存沪文物点收清册”,而是“国立北平故宫博物院存沪移京文物点收清册”。对此,欧阳道达在《故宫文物避寇记》说:1936年秋,故宫博物院南京分院文物保存库落成。自12月8日至17日,将沪库所存文物分五批由迁运专车转迁南京。其时“南迁文物属于三馆者(古物馆、图书馆、文献馆),均于存沪期间先后完成点收手续。属于前秘书处(总务处)者,除在沪已点收3763箱外,尚余1845箱又64包未经点收。转迁南京后,自1937年1月12日迄6月14日,仍按在沪点收手续,会同监盘委员,在库赓续工作而完成点收,仍以公字号继沪处所编顺序编至公字第5672号终焉。”由此就有了钤印为“存沪移京文物点收清册”的变化。

以上“沪寓公”三字14册清册(所缺“上字”清册后面再说)之外,尚有1935年3册《国立北平故宫博物院提取存沪文物备作中国艺术国际展览会展览品清册》(后简称《展品清册》),记录了存沪文物点收之际拟于当年11月参加英国伦敦举办的“中国艺术国际展览会”筹备展品进行点收装箱的记载。

三册《展品清册》,与上述14册同样为“油印本”;每折页骑缝处依旧加盖“国立北平故宫博物院驻沪办事处章”和“监盘委员之印”;每册末尾亦有欧阳道达和舒楚石亲笔签名和名章;纸张的大小、样式也和上述清册一样;只是有两册缺少封面,册页背面多有被后人“废纸利用”书写的其他文字;新编箱号排序中可见“秘”字和“展”字。

三册记载提取参展文物共23箱,参展瓷器、铜器等共计202件,其中瓷器149件,青铜器53件。

四、属于图书馆为“上”字编号的文物点收清册缺失。但据笔者所藏民国二十二年(1933)二月六日编定、同年七月故宫博物院印行的《北平故宫博物院图书馆南迁书籍清册》铅印本,对“上字”图书点收倒是作了详尽记载。

铅印本书籍清册是在“存沪文物点收清册”油印本基础上编就的,为竖排版,大16开,共200页;无前言、后记和版权页,属内部存档的非卖品。主要辑录了由北京先后分五批南迁上海的“批次”、书籍目次、卷册函数、装箱编号和数量以及每批小计、书籍总数等。

其中,第一批为文渊阁四库全书附图书集成、明刻本清殿本及官刻本;第二批为宋元明刻本及宛委别藏、明钞本及宋元明刻本;第三批为摛藻堂四库全书荟要、皇极殿图书集成、宋元版及元写本佛经、清刻本高宗御制大藏经全部、藏文写本甘珠尔经和龙藏经全部、明刻本《明本周礼集说》、观海棠堂藏书《原本春秋左传注疏》等;第四批为观海堂藏书、乾清宫图书集成、清国史馆钞本及内府钞本、方志、明写本佛经、实录库藏书、备印宋元版书等;第五批为明清钞本、明经厂本及乾隆石经、清殿本和内府钞本、满蒙文刻本。五批古籍总计1415箱,粗略计算,约18557函(部)98955册。其中1334箱图书于1948年底至1949年初运往了台湾,成为今台北故宫博物院善本书库藏书的主体。

此外,尚有百余份残册页,分属于“沪”“寓”“公”等字,虽不成全册,依然有众多文物记录其上,且每页骑缝处上都还留有半枚“国立北平故宫博物院驻沪办事处章”和“监盘委员之印”,与油印原始清册的单页没有任何两样。这些“残页”亦属于整个清册的“一部分”,同样是有价值的文献。

《点收清册》饱含“故宫人”的辛劳和情感

故宫瑰宝,颠沛流离,沪上寓公,清册留真。从这些残存“清册”的字里行间,可以想见点收造册13491箱又64包、计百十万件文物的工作量是多么繁重、繁杂、琐碎。要把这么多箱、一箱箱、一包包、一件件全部打开,再一件件检查、核对、鉴定、编号、登记;再一件件打包、装箱,这要有多么认真细致的精神、科学的态度和过硬的专业知识,付出多大的辛劳和情感! 每念及此,不由得使人对这些“故宫老人”产生出难以用语言表达的敬意。下面摘要部分清册,具体看看“点收造册”是如何进行的。

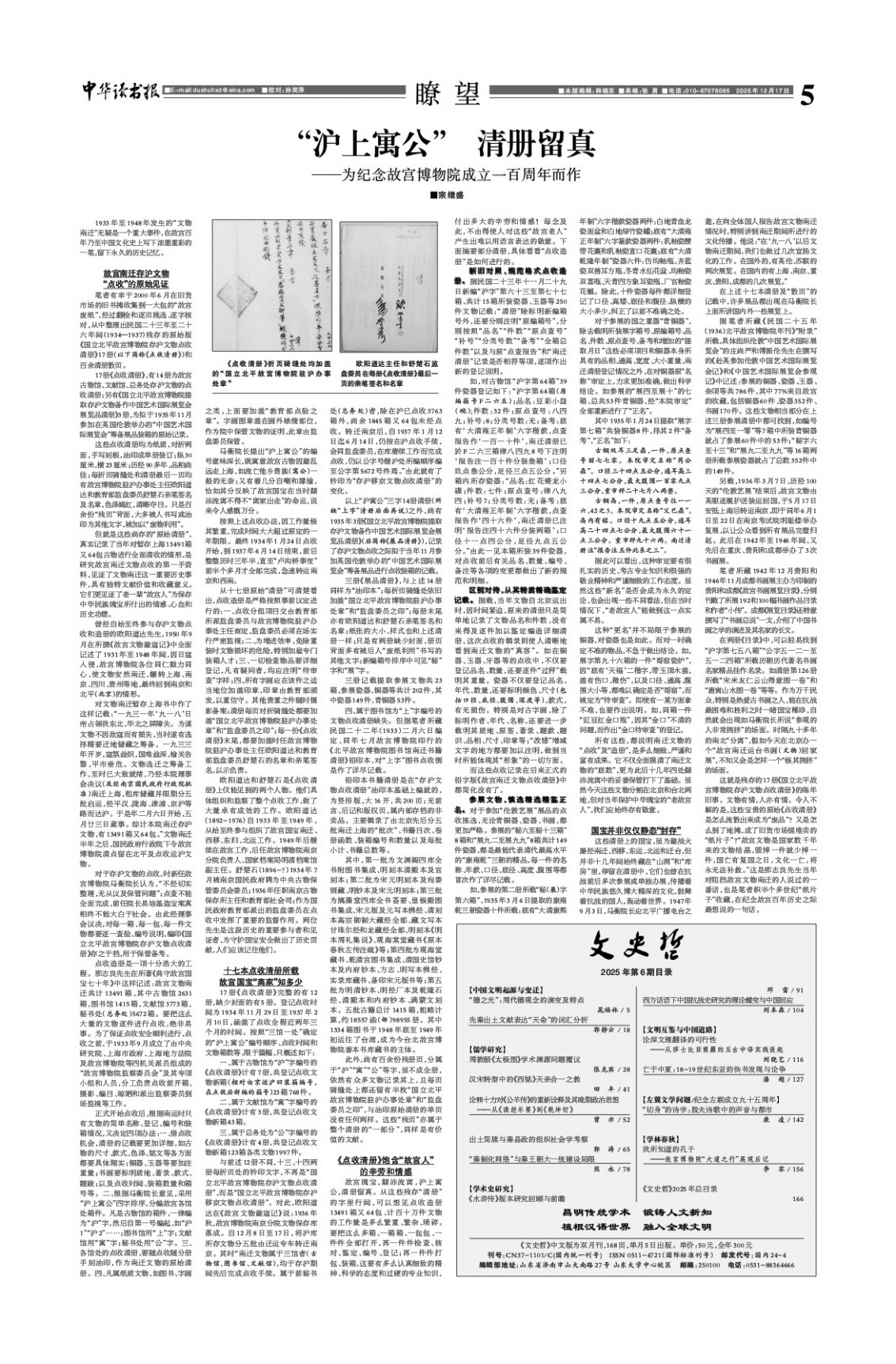

新旧对照,规范格式点收造册。据民国二十三年十一月二十九日新编“沪字”第六十三至第七十七箱、共计15箱所装瓷器、玉器等250件文物记载:“清册”除标明新编箱号外,还要分别注明“原编箱号”,分别按照“品名”“件数”“原点查号”“补号”“分类号数”“备考”“全箱总件数”以及与原“点查报告”和“南迁清册”记录是否相符等项,逐项作出新的登记说明。

如,对古物馆“沪字第64箱”39件瓷器登记如下:“沪字第64箱(原编箱号F二六五);品名:豆彩小盌(碗);件数:32件;原点查号:八四九;补号:8;分类号数:无;备考:底有‘大清雍正年制’六字楷款,点查报告作‘一百一十件’,南迁清册已於F二六三箱律八四九8号下注明‘报告注一百十件分装叁箱’;口径玖点叁公分,足径三点五公分。”另箱内所存瓷器:“品名:红花夔龙小碟;件数:七件;原点查号:律八九四;补号7;分类号数:无;备考:底有‘大清雍正年制’六字楷款,点查报告作‘四十六件’,南迁清册已注明‘报告注四十六件分装两箱’;口径十一点四公分,足径九点五公分。”由此一见本箱所装39件瓷器,对点收前后有关品名、数量、编号、备注等各项的变更都做出了新的规范和明细。

区别对待,从其特质精确鉴定记载。据载,当年文物自北京运出时,因时间紧迫,原来的清册只是简单地记录了文物品名和件数,没有来得及逐件加以鉴定编造详细清册,这次点收的辑录则使人清晰地看到南迁文物的“真容”。如在铜器、玉器、牙器等的点收中,不仅要登记品名、数量,还要逐件“过秤”载明其重量。瓷器不仅要登记品名、年代、数量,还要标明颜色、尺寸(包括口径、底径、腹围、深度等)、款式,有无损伤。特别是对古字画,除了标明作者、年代、名称,还要进一步载明其质地、原签、著录、题款、题识、品相、尺寸、印章等;“改错”增减文字的地方都要加以注明,做到当时所能体现其“形象”的一切方面。

而这些点收记录在后来正式的铅字版《故宫南迁文物点收清册》中都简化没有了。

参展文物,慎选精选精鉴正名。对于参加“伦敦艺展”展品的点收拣选,无论青铜器、瓷器、书画,都更加严格。参展的“秘六至秘十三箱”8箱和“展九二至展九九”8箱共计149件瓷器,都是最能代表清代最高水平的“康雍乾”三朝的精品,每一件的名称、年款、口径、底径、高度、腹围等都首次作了详尽记载。

如,参展的第二册所载“秘(展)字第六箱”、1935年3月6日提取的康雍乾三朝瓷器十件所载:底有“大清康熙年制”六字楷款瓷器两件:白地青鱼龙瓷面盆和白地绿竹瓷罐;底有“大清雍正年制”六字篆款瓷器两件:乳釉瓷腰带花囊和乳釉瓷直口花囊;底有“大清乾隆年制”瓷器六件:仿均釉瓶、齐蓝瓷双兽耳方瓶、冬青水仙花盆、均釉瓷双喜瓶、天青四方象耳瓷瓶、厂官釉瓷花觚。除此,十件瓷器每件都详细登记了口径、高矮、底径和腹径、纵横的大小多少,纠正了以前不准确之处。

对于参展的国之重器“青铜器”,除去载明所装展字箱号、原编箱号、品名、件数、原点查号、备考和增加的“提取月日”这些必须项目和铜器本身所具有的品相、通高、宽度、大小重量、南迁清册登记情况之外,在对铜器原“名称”审定上,力求更加准确,做出科学结论。如参展的“展四至展十”的七箱、总共53件青铜器,经“本院审定”全部重新进行了“正名”。

其中1935年1月24日提取“展字第七箱”共装铜器8件,择其2件“备考”,“正名”如下:

古铜双耳三足鼎,一件,原点查号丽七七零。本院审定名称“芮公鼎”。口径三十四点五公分,通耳高三十四点七公分,最大腹围一百零九点三公分,重市秤二十七斤八两整。

古铜鬲,一件,原点查号往一一六,42之3。本院审定名称“父巳鼎”。鬲内有铭。口径十九点五公分,通耳高二十四点七公分,最大腹围六十一点三公分。重市秤九十六两。南迁清册注“报告注五件此系之三”。

据此可以看出,这种审定要有很扎实的历史、考古专业知识和很强的敬业精神和严谨细致的工作态度。虽然这些“新名”是否会成为永久的定论,也会出现一些不同看法,但在当时情况下,“老故宫人”能做到这一点实属不易。

这种“更名”并不局限于参展的铜器,对瓷器也是如此。而对一时确定不准的物品,不急于做出结论。如,展字第九十六箱的一件“哥窑瓷炉”,因“底有‘天福’二楷字,带玉顶木盖,盖有伤口,微伤”,以及口径、通高、腹围大小等,都难以确定是否“哥窑”,而被定为“待审查”。即使有一某方面拿不准,也要作出说明。如,同箱一件“豇豆红金口瓶”,因其“金口”不清的问题,而作出“金口待审查”的登记。

所有这些,都说明南迁文物的“点收”及“造册”,是多么细致、严谨和富有成果。它不仅全面摸清了南迁文物的“底数”,更为此后十几年四处颠沛流离中的妥善保管打下了基础。虽然今天这些文物分割在北京和台北两地,但对当年保护中华瑰宝的“老故宫人”,我们应始终存有敬意。

国宝并非仅仅静态“封存”

这些清册上的国宝,虽为避战火屡经南迁、西移、东运、北运和迁台,但并非十几年间始终藏在“山洞”和“库房”里,停留在清册中,它们也曾在抗战前后多次参展或单独办展,传播着中华民族悠久博大精深的文化,鼓舞着抗战的国人,轰动着世界。1947年9月3日,马衡院长应北平广播电台之邀,在向全体国人报告故宫文物南迁情况时,特别讲到南迁期间所进行的文化传播。他说:“在‘九一八’以后文物南迁期间,我们也做过几次宣扬文化的工作。在国外的,有英伦、苏联的两次展览。在国内的有上海、南京、重庆、贵阳、成都的几次展览。”

在上述十七本清册及“散页”的记载中,许多展品都出现在马衡院长上面所讲国内外一些展览上。

据笔者所藏《民国二十五年(1936)北平故宫博物院年刊》“附录”所载,具体组织伦敦“中国艺术国际展览会”的庄尚严和傅振伦先生在撰写的《赴英参加伦敦中国艺术国际展览会记》和《中国艺术国际展览会参观记》中记述:参展的铜器、瓷器、玉器、杂项等共786件,其中77%来自故宫的收藏,包括铜器60件、瓷器352件、书画170件。这些文物相当部分在上述三册参展清册中都可找到,如编号为“展四至一零”等7箱中所装青铜器就占了参展60件中的53件;“秘字六至十三”和“展九二至九九”等16箱两册所载参展瓷器就占了总数352件中的149件。

另载,1936年3月7日,历经100天的“伦敦艺展”结束后,故宫文物由英驱逐舰护送装运回国,于5月17日安抵上海后转运南京,即于同年6月1日至22日在南京考试院明耻楼举办复展,以让公众看到所有展品完璧归赵。此后在1942年至1946年间,又先后在重庆、贵阳和成都举办了3次书画展。

笔者所藏1942年12月贵阳和1946年11月成都书画展主办方印制的贵阳和成都《故宫书画展览目录》,分别刊载了所展192和100幅书画作品目录和作者“小传”。成都《展览目录》还特意撰写了“书画总说”一文,介绍了中国书画之学的演进及其名家的长文。

在两册《目录》中,可以轻易找到“沪字第七五八箱”“公字五一二一至五一二四箱”所载历朝历代著名书画名家精品佳作名录。如清册第126册所载“宋米友仁云山得意图一卷”和“唐寅山水图一卷”等等。作为万千民众,特别是热爱古书画之人,能在抗战最困难和胜利之时一睹国宝稀珍,自然就会出现如马衡院长所说“参观的人非常拥挤”的场面。时隔九十多年的南北“分离”,假如今天在北京办一个“故宫南迁运台书画(文物)回家展”,不知又会是怎样一个“极其拥挤”的场面。

这就是残存的17册《国立北平故宫博物院存沪文物点收清册》的陈年旧事。文物有情,人亦有情。令人不解的是,这些宝贵的原始《点收清册》是怎么流散出来成为“废品”? 又是怎么到了地摊,成了旧货市场搓堆卖的“纸片子”?“故宫文物是国家数千年来的文物结晶,毁掉一件就少掉一件,国亡有复国之日,文化一亡,将永无法补救。”这是那志良先生当年对阻挡故宫文物南迁的人说过的一番话,也是笔者积半个多世纪“纸片子”收藏,在纪念故宫百年历史之际最想说的一句话。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制