■刘进宝

谈到敦煌研究院(及其前身国立敦煌艺术研究所、敦煌文物研究所)的历史,绕不过去的是常书鸿、段文杰和樊锦诗三位所长(院长),大家所读所谈也主要是常书鸿的《九十春秋——敦煌五十年》(浙江大学出版社1994年)、段文杰的《敦煌之梦》(江苏美术出版社2007年)和樊锦诗的《我心归处是敦煌》(译林出版社2019年)。虽然也出版了一些院内外业务人员的回忆著作,如李昌玉《奔向千佛洞》(敦煌文艺出版社2013年)、高尔泰《寻找家园》(花城出版社2004年)、萧默《一叶一菩提——我在敦煌十五年》(新星出版社2010年)、万庚育《皈依敦煌》(中国青年出版社2019年)、关友惠《莫高画语》(甘肃教育出版社2023年)、常沙娜《黄沙与蓝天:常沙娜人生回忆》(清华大学出版社2013年)等,但敦煌学界并没有将其充分纳入学术史的视野。

我在《“敦煌人”和敦煌石窟》(《南京博物院集刊》第10辑,文物出版社2008年)一文中写道:“这里所说的‘敦煌人’,是指‘文革’前到莫高窟,对敦煌石窟的保护、临摹、研究做出了贡献的人士。他们之中,有些可能一生都坚守在敦煌,既献了青春又献了子孙,有些只是短暂的停留;有些可能成了享誉国际学界的著名敦煌学专家,有些可能还名不见经传,只是默默耕耘在敦煌大沙漠中的普通人士。”正如施萍婷先生所说:“敦煌人作为一个群体,国际国内知名,作为个人,却多默默无闻。”正因为如此,我们在传统的敦煌学史中基本看不到他们的贡献和作用。

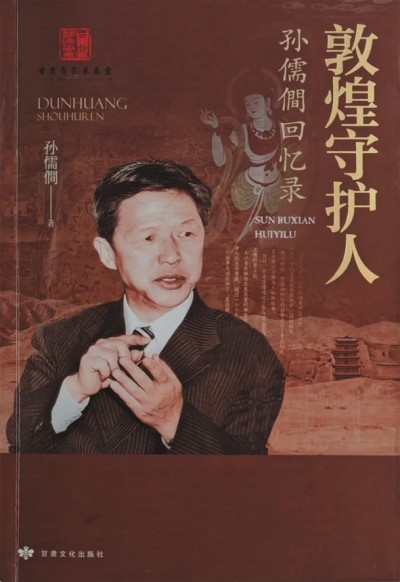

难得的是,最近由甘肃文化出版社出版的《敦煌守护人:孙儒僴回忆录》,记录了很多名不见经传的敦煌人,呈现了他们各自的贡献。孙儒僴先生于1947年就从天府之国四川来到敦煌,在莫高窟工作了五十余年,今年正好是他一百周岁。他是敦煌研究院许多事件的经历者、执行者,甚至是组织者。书中所述都是作者亲身经历的实录,具有很高的史料价值。譬如我们在敦煌书刊中经常看到的敦煌壁画是45000平方米,但不知道是怎么统计出来的;要到莫高窟参观,就要经过一座题有“石室宝藏”的大牌坊,莫高窟前还有一座小巧玲珑的“慈氏塔”,但我们不知道其来历……通过阅读《敦煌守护人:孙儒僴回忆录》才知道了一些重要事情的细节,解开了对某些问题的疑惑。

一、从国立敦煌艺术研究所到敦煌文物研究所

敦煌莫高窟的保护、管理、研究机构,经历了国立敦煌艺术研究所、敦煌文物研究所和敦煌研究院三个阶段。目前敦煌艺术研究所和敦煌研究院的筹备、成立过程已经比较清晰了。1941年底于右任提出建议,1942年初,国民政府决定成立敦煌艺术研究所,经过多方协调和磋商,确定了国立敦煌艺术研究所筹备委员会名单。1943年1月8日,正式公布了7人的筹备委员名单,并指定甘宁青监察使高一涵为主任委员、常书鸿为副主任委员、王子云为秘书。2月27日常书鸿等人到达莫高窟,标志着敦煌艺术研究所的筹备进入了正式实施阶段。1944年1月1日,国立敦煌艺术研究所成立,教育部任命常书鸿为所长。

40年后的1984年1月15日,中共甘肃省委常委会决定,在敦煌文物研究所的基础上扩大编制,增加经费,提高规格,筹建正局级的敦煌研究院。同时决定由省委宣传部长吴坚、副部长流萤、敦煌文物研究所所长段文杰为筹备委员。经过半年多的筹备,8月正式宣布成立敦煌研究院。

但关于国立敦煌艺术研究所到敦煌文物研究所的变更,由于政权的更迭,档案和资料的缺失,我们的认识一直比较模糊。从亲历者孙儒僴先生的回忆中,我们才了解了具体过程。

1949年9月28日,解放军在敦煌召开群众大会,宣布敦煌和平解放。10月初,解放军独立团在敦煌县城召开庆功大会,常书鸿所长被邀请在主席台上就座。段文杰、史苇湘、欧阳琳、黄文馥和孙儒僴在主席台下就座。(参阅《敦煌守护人:孙儒僴回忆录》第40页,下引本书只注页码)

1950年“8月22日,西北军政委员会文化部文物处赵望云、张明坦两位处长代表中央文化部来敦煌接管敦煌艺术研究所”(第47页)。8月 23日下午正式召开全体工作人员大会,赵望云、张明坦宣布从1950年8月1日起,国立敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所,为文化部文物事业管理局的直属单位,常书鸿继任所长。(第47—48页)张明坦说:“这次到敦煌主要目的是看望和慰问大家,接管不过是补办一个手续,实际上从敦煌解放那天起地方党政领导就一直在领导你们、关心你们,这一年来你们也坚守岗位。”(第48页)

孙儒僴先生的回忆,填补了敦煌研究院院史研究的空白,使我们对国立敦煌艺术研究所到敦煌文物研究所的变更过程有了清晰的认识,尤其是孙先生的记述非常具体,一些细节读起来栩栩如生,如在眼前。

二、文物保护的一些个案

在敦煌文物研究所,孙儒僴先生是唯一的建筑学专业出身,再加上他有责任心和事业心,又善于学习,也有很好的沟通、协调能力和团队合作精神,参与了莫高窟的许多建筑保护工作。其中一些大型工程,如20世纪60年代初的莫高窟崖面加固工程,我们从相关档案和文献中已可略知大概。但一些具体而小型的保护项目,如果不是孙儒僴先生将其回忆记录,完全有可能就湮没无闻了。

敦煌藏经洞,即莫高窟第17窟,原是洪 的影窟,即纪念室,内有洪 的塑像和告身(官员任命书)。在藏经洞封闭前,为了存放经卷文书,就将洪 的塑像移出来,放到了旁边的第362窟。1965年,在进行莫高窟加固工程时,常书鸿所长让孙儒僴先生负责将洪 塑像搬回来。从《高僧洪 像回归藏经洞始末》一文可知,塑像结实坚固,其“背面是素泥、无彩,背部中心有一直径七八厘米的圆孔缝迹,应是塑像时预留的孔洞,在放置物件之后,又用泥仔细封堵”。常所长决定,就在现场打开孔洞。打开封泥之后,从洞里取出一个纸质的圆包,“当我们把纸包层层打开,里面是几块骨粒(舍利子),色白质硬。纸上有墨书汉字,但没有任何关于塑像身份的内容,文字也不成体系,似乎是当时人们练习书法的纸张。既如此,我们就把舍利子的纸包放回原处,再用泥封堵起来”。在第17号西壁,原镶嵌有洪 的告身碑。可能为了拓碑方便,王园禄就从第17窟内迁移到第16窟甬道南壁。洪 像安置完成之后,根据常所长的安排,孙先生等将洪 告身碑也迁回第17窟原处。(第118—119页)

从敦煌市坐车到莫高窟,要经过写有“石室宝藏”四个大字的一座木构建筑进入莫高窟窟区,这就是俗称的莫高窟大牌坊。这座“大牌坊”本是敦煌城东街上汪氏家族一位妇女的节孝坊,1958年敦煌县城扩建街道时,由于牌坊妨碍扩建,县政府拟将牌坊拆除,常书鸿所长得知此事后,遂向县政府提出将牌坊迁建于莫高窟。县政府同意后,常先生就安排孙儒僴负责将其拆回来安置在莫高窟。牌坊拆回来后,1959年春夏之际开始在莫高窟复原修建,9月完成,是作为研究所向国庆十周年的献礼。“该牌坊建于清道光二十六年(1846年),到1959年已有113年,牌坊木构的彩画已经斑斑驳驳,牌坊的匾额对联等文字是旌表汪氏妇女的,放在莫高窟不适合。适逢常所长在北京,专程请郭沫若先生题写的‘石窟宝藏’‘三危揽胜’。”(第127页)

在莫高窟上寺和下寺之间的园林中,还有一座人们以前从未见过的建筑物,它就是“慈氏塔”。慈氏塔原在三危山中的老君堂,距莫高窟约15公里。为了保护慈氏塔,免遭破坏,孙先生于1979年向甘肃省文化厅写报告要求将慈氏塔迁入莫高窟,省文化厅同意后,孙先生带人将其拆移,然后搬迁到莫高窟复原。复原后的慈氏塔,为莫高窟增色添彩,现在其周围形成一处小广场,它玲珑纤巧的造型,古色古香的外观,成为一处靓丽的小景点。

谈到敦煌石窟,可能就会提到1962年敦煌文物研究所“砸毁一批清代塑像”的事,也会引起一些误会。其真实情况到底如何呢? 据此事的亲历者孙先生回忆,王道士管理千佛洞后,他发现洞窟中有不少彩塑,缺胳膊断腿的,很影响“视观”,就把窟中一些损坏的历代塑像搬走,新建了一座佛塔埋起来,这就是后来所称的“千相塔”。之后,王道士又请人在洞窟内陆续塑了不少彩塑,由于这些工匠的技艺低劣,塑像的外形和色彩都十分粗劣。

敦煌文物研究所的学者认为王园禄“组织塑造的这批塑像形象丑陋、色彩粗俗,与古代艺术极不和谐,应调整搬迁,恢复洞窟以前的古朴形象”(第154页)。因此,研究所就于1961年请示文化部,申请将这些塑像撤除,同时还附了照片。“我们申报清除90多身,最后批准搬迁60多身,这部分彩塑搬迁到北区空洞中存放。”(第155页)这样就澄清了外界的误传。

敦煌石窟是一座艺术宝库,在数字化技术前,主要靠照相机留存资料。国立敦煌艺术研究所时期,“研究所只有一台照相机,不知是常

书鸿先生在重庆还是兰州买的旧货”。孙先生说,1947年我到敦煌艺术研究所工作,当时所里有十位业务人员,由画家范文藻兼职摄影。“那时暗房的设施十分简陋,照片曝光只能借助日光,即在暗房墙上开一个比A4纸稍大的窗口,然后镶两块玻璃,一片是红玻璃,使暗房的光线达到能够工作的标准;另一片是普通玻璃,玻璃上有一木板可以开启、闭合,一开一合,如同开灯曝光。窗下摆一个带抽屉的桌子,桌上有三个白搪瓷盘用于冲洗照片,一个温度计用于量水温,另有一个天平用于称量定影和显影药剂,抽屉是用来盛放药剂的,这就是敦煌艺术研究所最初的摄影暗室和全部设备。”(第86页)那时用的胶片是柯达的,但在敦煌当地买不到,研究所只能从其他地方邮购。“现在网上流传的敦煌艺术研究所工作人员早期的合影和工作照,就是那时拍摄的,也是在那种‘土法曝光’的暗室条件下冲洗的。”(第88页)

就是在那种很土、很落后的条件下,敦煌艺术研究所还是拍照保存了一批影像资料,这是非常难得的,也反映了莫高人的敬业精神。

在莫高窟的介绍和敦煌学的论著中,都有敦煌壁画45000平方米的记载。但这个数字是怎么来的?是否有比较科学的依据?据此事的亲历者孙儒僴回忆,1961年,研究所“决定由美术组、保护组联合对壁画进行一次全面的丈量。丈量方式是按照石窟的不同位置,如前室、甬道、主室、窟顶、佛龛的壁画面积分别丈量”(第139页),具体由孙先生负责。这一工作虽然没有技术难度,但数据浩繁,统计起来需要格外细心和认真。孙先生根据参与者讨论的意见,设计了拟测量的表格,刻成蜡版油印后分发给参与统计的人员。表格内容按壁画方位设项,以一个中唐较大的洞窟为例:

前室:南北两壁、顶、西壁南北、窟门上的门额共六处。

甬道:南北两壁、甬道顶、南北两披共五处。

主室:东壁、南北两处、门额共三处。南北两壁共两处。

西壁:龛的南北、龛下、龛上共四处。窟顶:东南西北四梯形披面。

藻井:藻井的四个垂直的边共九处。佛龛:南、北、西三面;龛顶:顶及四个梯形披面,须弥座的东、南、北、西五处(须弥座不是平面,有些凹凸或弧面因面积不大,当作平面丈量)共十五个小面积。

“根据上述安排,此种类型的洞窟需要丈量不同位置、不同大小的壁面共41处。”(第140页)

美术组、保护组的业务人员和一些工人都参与了丈量。丈量出的数据最终都集中在孙先生手里,那时候还没有普及计算器,孙先生是用算盘算出来的。“因为我不精于珠算,只得慢慢算,反复核对,再用一个小计算尺进行复核。大多数洞窟中有梯形面积,有的有四处,有的有八处,计算时还得按梯形面积的简单公式才能算出来。虽然整个工作技术含量不高,但工作量不少,我记不清花费了多少时间才算出四百多个洞窟的面积,汇总出洞窟壁画的总面积为四万五千多平方米。”(第140—142页)

正是通过孙儒僴先生的记述,我们才知道了敦煌壁画45000平方米的来历。

三、莫高窟人的生活场景

在信息化的今天,根本无法想象当年敦煌的通信条件。“20世纪40年代,敦煌县与莫高窟之间没有邮路,与远在外地亲朋好友的通信就是靠研究所每星期一两次派工人骑马或骑驴到敦煌县邮局去取邮件。”“当时交通不便,信件的往返要三四十天。”(第68页)

1954年左右,敦煌县邮局开通了从敦煌到肃北蒙古族自治县的邮路,而敦煌到肃北还没有公路,中间要途经莫高窟,敦煌县邮局就把莫高窟安排成一个投递点。这样,一个星期莫高窟就有一班邮差了。当时县邮局的邮递员非常辛苦,他第一天骑骡子将邮件从敦煌送到莫高窟后,继续赶路,晚上就住在大泉。第二天要穿越140里的戈壁到党城湾,在党城湾休息一天,“第四天才原路返回,路过莫高窟时再把我们交寄的邮件带到敦煌县”(第69页)。

如果说书信是表达对家人、朋友的思念和牵挂,主要是满足心理和精神层面的需求,水则是生命所需。如果没有食物,还可以想办法坚持几天,没有水的话,三天都无法坚持。从《生活用水攻坚记》可知,莫高窟一直使用的是大泉河里的泉水,“20世纪70年代以前,凡是在莫高窟生活过的人,首先觉得这里的水特别难喝,既有咸味又有苦涩味”(第79页)。

当时生活在莫高窟的人,平常就在上、中寺后面的一条水渠中用勺舀肩挑的方式取水。“春天大泉河融冰季节水质稍微好一点,但每年的夏秋季节渠水多是浑浊的,特别是在夏秋时大雨过后山洪暴涨,从水渠里打到的就是泥浆水,只有提回家里让泥浆慢慢沉淀后再用,或者加点白矾让泥浆水快速沉淀。在冬季我们就只能在河滩的冰层上打个冰洞,从冰洞下舀水。”(第79—80页)

莫高窟人就是将这样的咸水喝了三十多年,到20世纪70年代中期,才在莫高窟打了一口井,基本解决了吃水问题。1979年,“我们又在莫高窟南头(第131窟以南)打了深约百米的水井,但效果并不理想”。“直到20世纪90年代才在莫高窟下游公路一侧打了两口深井,比较好地解决了用水问题,一直使用到现在。”(第85页)

我们今天强调,孩子的教育不能输在起跑线上,但对当时的莫高人来说,孩子能接受基本教育就已经很奢侈了。20世纪60年代初,莫高窟人的小孩大的有十来岁,小的也有六七岁,由于“莫高窟远离城镇、交通困难、没有教师,孩子们的受教育问题一直难以解决”(第100页)。实在没有办法,所里请段文杰的夫人龙时英老师在莫高窟办起了小学班。因为孩子们的年龄参差不齐,刚开始办的是一二年级的复式班,在同一间教室里,她一会儿给一年级的孩子上课、布置作业,一会儿又给二年级的孩子上课。为了从根本上解决孩子们的读书问题,所里于1962年在敦煌县城租了一个院子。孩子们住在这个院子里,到就近的学校去上学。院子里还开了个学生灶,请了一位妇女给孩子们做饭。

1964年以后,所里有了一部改装的轿车,一般在星期六下午放学后,所里的汽车把孩子们接回来。一回到家,家长们就忙着为孩子们做点吃的,然后洗澡、换衣服、抓虱子。星期日中午吃过饭又送他们回到敦煌城。要是遇到所里的汽车出了故障,孩子们往往半个月都回不了家。正因为是这样的条件,早期研究所职工的子女都没有受到较好的学校教育。“在改革开放前后的一段时间,研究所职工的子女没有一个能考上大学本科的,能上中专、大专的就算是幸运了。”(第103页)莫高人真的是既献了青春又献了子女。

莫高窟很长时间没有电,生活中主要使用煤油灯。为了解决电的问题,莫高人曾在1959年修建过水电站,虽然失败了,但也反映了莫高人为改变生活条件所做的努力。

当研究所决定在大泉河上修建水电站时,这一光荣的任务就落在孙儒僴先生的肩上。孙先生说:“我根本不懂水电,但只能接受任务,不敢有疏忽。”“好在家兄是学电的,给我寄来一些水电方面的书籍,我匆匆拿来赶紧学习,以便能够承担这一当时的重大使命。”(第73页)经过勘察,决定在莫高窟第131窟南头河岸上建水电站。

小电站是筑坝引水,计划在河床较窄的地方修筑约4米高的水坝,蓄水高度约3.5米。经过一个多月的辛苦劳动,水坝和机房都修好了。常所长主持试运行这天,“我在电站观看运行情况:我看到引水渠中高涨的水奔腾而下,到了电站进水口直冲向水轮机,传动轴由缓慢转动到高速旋转就在几秒钟内发生了,发电机在皮带的带动下也转动起来,我们还没来得及欢呼,水流很快就消退了,水量减小,传动轴也缓慢停止下来”,(第77页)原来是水渠垮了。在传动轴高速旋转之时,发电机转动起来的瞬间,“电灯确实亮了,但仅仅不到一分钟就熄灭了”(第78页)。以后经过多次修复都无法达到输水的要求,“后来因为其他紧急任务,发电站的事情就停下来了”(第77页)。

四、“小人物”的历史

何兆武先生曾说:历史都是高雅的上层阶级写的,真正下层群众写的历史几乎没有,也不可能流传。因此,现有的史学论著,基本上没有普通民众的姓名和所做出的贡献。

我们读孙先生的回忆录,非常感念的就是对普通民众的书写。如在《不能忘却的他们》中,专门记述了窦占彪和吴兴善两位普通的工人。

窦占彪师傅是敦煌县东郊窦家墩人,因为家贫,从小没有念过书。后来为了求生,青年时候就在敦煌县当过短时期的警员。1941年,张大千来莫高窟考察和临摹壁画,县上派窦占彪及另一位警员来为张大千做警卫。窦占彪虽不识字,但人很机灵勤快,说是做警卫,实际是为画家们打杂。搭架子、安梯子、抬画板,什么杂活都干。他的话不多,做事勤快,所以深受张大千一行的赞赏。

五、值得注意的两个小问题

1943年,常书鸿先生来莫高窟筹建敦煌艺术研究所,张大千同时也结束了这里的工作,临别前把窦师傅介绍给常书鸿先生,从此窦师傅与莫高窟结下了不解之缘,终其一生都在莫高窟从事石窟保护的工作。

1947年孙先生到莫高窟后,最早的工作是测绘几座唐宋窟檐,当时还没有现在的加固工程,第427、431、437等窟的窟檐十分残破。窟檐的栈道梁已残断,测量前都是窦师傅搭设架板和梯子,“架板看起来就是一个破门板,一个短梯子,下面是悬崖,我心里惴惴不安,害怕不牢固,但还是鼓起勇气上去试了一下,没想到比想象中要稳定得多”(第206页)。

“20世纪60年代修缮莫高窟大泉东崖的塔群时,他在最南端一座僧塔上部的一个空洞中发现一本西夏文的《金刚经》。1965年,他带领几个普工独立搭成第130窟从底到顶的脚手架,并在南壁一缝隙中发现一卷唐代丝绸彩幡,这都是非常重要的发现。”(第208页)

另如第427窟三米多高侧倾塑像的扶正、第45窟佛龛中断裂袈裟的修补,都是窦师傅完成的。

此外,他还参加了炳灵寺的考察,麦积山、天梯山的剥取壁画、迁移塑像等一系列大大小小的工程。在麦积山勘查洞窟时,有次窦师傅与其他两位工人一起搬梯子,结果梯子从窦师傅的腿前倒下,“躲避不及的他左腿膝盖遭受重重一击,虽未断裂但伤势不轻。在那个缺医少药的年代就只能托人在附近小镇上买了一瓶松节油涂抹一下,之后窦师傅又带着伤痛坚持协助专家们的考察工作。但是这次受伤后没有及时治疗,伤痛伴随了窦师傅的一生”(第210—211页)。

如果说由于张大千、常书鸿的关系,窦占彪的名字我们还比较熟悉的话,吴兴善则是我第一次知道。

据孙先生记述,吴兴善师傅是武威人,年轻时就出家当了道人。20世纪50年代初,寺庙道观变为公产后,吴道长就住到了莫高窟三清宫,成了莫高窟的一员,研究所分配他管理莫高窟的园林。20世纪50年代,莫高窟开始大力植树。每年吴师傅在植树之前就准备好树苗,树苗栽种后的浇水自然也是他的工作。“我们现在看到的大泉东岸公路两侧郁郁葱葱的树木就是在吴师傅的建议下栽种的。”“大牌坊两侧的毛白杨也是吴师傅亲手栽种的。”(第213页)

由于大泉河水难以满足窟区和东岸林木灌溉的需要,“所以每到夏天,吴师傅彻夜引水浇树,合理利用水源,保证莫高窟各处的林地都能被浇到。他经常是铁锨不离身,困了就躺在林间的草地上休息一下”(第213—214页)。吴师傅就是这样年复一年地养护着莫高窟的林木,使研究所在干燥的荒漠中有了一片绿荫,戈壁滩上有了一片清凉的世界。

在三危山下的莫高陵园里,埋葬着许多莫高人,如常书鸿、段文杰、史苇湘等等,绝大部分我都知道,但有一个墓碑是“李仁章同志之墓”,我从来没有听说过李仁章这个名字,问过几个研究院的朋友,也都不清楚。从孙先生的书上才知道了英年早逝的李仁章的故事。

1966年是莫高窟建窟1600年,敦煌文物研究所计划在北京举办一个大型展览。这就需要新临摹一些壁画及彩塑。由于时间紧迫,需要外单位支援,通过上级部门协调,鲁迅美术学院于1964年秋派来了一男两女三位雕塑教师。

男教师就是李仁章。他是山东人,出生于1931年。1955年考入鲁迅美术学院雕塑系,1959年参与创作组雕《庆丰收》。他的任务是在第419窟临摹隋代菩萨塑像。当时第419窟前面正在进行加固工程,施工的脚手架及坡道也在附近,上下洞窟非常方便。1964年10月17日,李老师与往常一样在窟内工作,中午出来吃午饭时,从脚手架上摔下来了,研究所立即送到县医院抢救。由于伤势很重,下午就去世了,年仅32岁。

李仁章去世时,“他家里有父母、年轻的妻子和幼小的孩子,除了一次付给抚恤金之外,研究所还为他申请了烈士,抚养他的孩子到十八周岁”(第222页)。

除了对窦占彪、吴兴善两位工人师傅和英年早逝的艺术家李仁章的专门记述外,孙先生还在字里行间对其他人的贡献给予了详细描述和充分肯定,也从一个侧面反映了孙先生不揽功的高贵品质。如“(慈氏)塔的拆除、包装、搬迁运输等具体工作,由李云鹤、窦占彪负责,与当时保护研究室的全体工作人员共同完成。其中,复原的泥工部分如台基、屋面、刹下的须弥座由窦师傅完成,塔身木结构的拼装可能由窦师傅、马述仁完成,塔顶的刹部配件由马述仁制作安装,塔拆迁前的测绘、制图及复原设计主要由我负责完成”(第137页)。另如写到研究所的摄影时,他列举了范文藻、李贞伯、祁铎、刘永增、吴健、宋利良、郑世贤、盛岩海、孙志军等人的贡献。再如写到石窟壁画的统计时,所附图片是关友惠、马世长、贺世哲在第290窟实测工作的照片。

这是一本极有价值的著作,会在敦煌学史上占有一席之地。但高标准、严要求的话,还有两处需要斟酌、注意的地方。如全书将“王园禄”写作“王圆箓”。虽然王道士有王园禄、王圆禄、王园箓、王圆箓4种写法,但王道士在世时于1906年所写《重修千佛洞三层楼功德碑记》、1908年所写三清宫匾额、约写于1910年的《催募经款草丹》和1916年所写寿帐,都是“王园禄”。王园禄去世百日后,其徒子徒孙于1931年所立《太清宫大方丈道会司王师法真墓志》才改为“王园箓”,即将“功名利禄”之“禄”改为道教的“符箓”之“箓”。1936年所刻《重修千佛洞九层楼碑记》又写为“王圆箓”。可见,“箓”是王道士去世后别人所写。名从主人,应该是王园禄。

另外,全书还将“洪”写为“洪辩”。敦煌石窟碑刻和敦煌文献中都是“洪”,这个“”与辩论的“辩”是同音同义。“”的结构是上巧下言,即巧言曰辩。以前由于电脑技术的制约,“”字无法输出,书刊中遇到“”字都要单独造字,这样既费时费钱还容易出错,所以一般的出版物中就写为“辩”,或第一次出现时造一个“”字,然后注明“同辩”,这是不得已的做法。现在的电子排版技术已经完全解决了这个问题,就不应该再出现“洪辩”了。

关于“王园禄”和“洪”的误写,是敦煌学论著和展览解说中普遍存在的问题。在这里提出来,希望引起注意。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇