■周奉真

《红楼梦》是一部“文备众体”的百科全书式巨著,其中的诗词曲赋并非孤立的文学点缀,而是与人物塑造、情节推进、主题深化紧密相连的有机整体。第三十八回“林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏”中,曹雪芹精心构撰的十二首菊花诗,既是清代贵族雅致生活的真实写照,更是对中国悠久菊文化传统的集大成式艺术再现。这些诗作犹如一面多棱镜,既折射出中华民族集体的文化记忆与审美情趣,又透射出人物独特的性格光芒与命运轨迹。

一、 菊文化记忆:从实用符号到人格象征的历时性演进

菊花,作为中国传统文化意象群中的重要一员,其文化内涵经历了漫长的积淀与演变过程。这一过程并非简单的线性叠加,而是层层累积、不断丰富的过程,最终在《红楼梦》中得到了集大成式的展现。

在文明初期,菊花首先因其自然属性进入先民视野。《夏小正》中“鞠荣种麦”,《礼记·月令》中“季秋之月,鞠有黄华”的记载,表明菊花很早就作为重要的物候标志,参与到指导农耕生产的历法系统中,与农耕文明结下不解之缘。同时,其实用价值也被不断发掘。《神农本草经》将其列为上品,谓其“久服利血气,轻身耐老延年”,《西京杂记》《荆州记》等古籍中都有关于菊花的食用、饮用和药用价值的记载。可见,菊花很早就融入了先民的医药、饮食等日常生活,成为一种兼具实用与审美价值的植物。

菊花文化意蕴升华的关键在于人文精神的注入。战国时期屈原在《离骚》中咏叹“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。在这里,菊花不再是单纯的自然物或实用品,而是诗人高洁人格的象征,是其“举世皆浊我独清”精神境界的物化表现。这一开创性的比喻,为菊花注入了道德的崇高感。东晋陶渊明则进一步将菊花与隐逸文化、恬淡自然的人生哲学永久绑定。“采菊东篱下,悠然见南山”,菊花成为诗人逃离污浊官场、回归自然田园的精神伴侣,是淡泊名利、安贫乐道人格理想的完美象征。经过陶渊明的艺术加工,菊花的“隐逸”与“高士”内涵得以确立,并成为后世文人咏菊最核心的主题。林黛玉“一从陶令平章后,千古高风说到今”的诗句,正是对这段文化记忆最直接的致敬和确认。

明清时期,尤其是曹雪芹所处的康乾盛世,菊文化的发展达到了前所未有的高峰。这一时期,菊花品种极大丰富,栽培技艺日趋精湛,赏菊活动成为全民性的民俗盛会。清人潘荣陛《帝京岁时纪胜》详细记载了京城赏菊之盛况:“秋日家家胜栽黄菊,采自丰台,品类极多。……酒垆茶社,亦多栽黄菊,于街巷贴市招曰:‘某馆肆新堆菊花山可观’。”富察敦崇《燕京岁时记》亦载:“九花者,菊花也。每届重阳,富贵之家以九花数百盆,架庋广厦中,前轩后轾,望之若山,曰九花山子。四面堆积者曰九花塔。” 这种“菊花山”“菊花塔”的形制,规模宏大,极尽精巧,反映了当时菊花栽培与观赏的商业化、大众化趋势。此外,绘画、诗词、工艺品等领域,菊题材创作空前繁荣。郑板桥等“扬州八怪”多有菊画传世,题画诗更是层出不穷。这种文化氛围为《红楼梦》中菊花诗会的描写提供了真实而丰厚的时代背景。大观园中的雅集,正是清代贵族文化生活的一个精致缩影,是当时菊文化高度发展的艺术反映。

二、诗题、秩序与风俗:曹雪芹的“文化编码”及其民俗根基

曹雪芹的卓越之处,不仅在于他生动再现了当时的文化习俗,更在于他对这些文化元素进行了精妙的艺术提炼和创造性编排。在《红楼梦》第三十七回,他借薛宝钗之口道出的十二首菊花诗题及其内在秩序:“(宝钗)又说道:‘既这样,越性编他个次序先后来。’湘云道‘如此更妙,竟弄成个菊谱了。’宝钗道:起首是《忆菊》;忆之不得,故访,第二是《访菊》;访之既得,便种,第三是《种菊》;种既盛开,故相对而赏,第四是《对菊》;相对而兴有余,故折来供瓶为玩,第五是《供菊》;既供而不吟,亦觉菊无彩色,第六便是《咏菊》;既入词章,不可不供笔墨,第七便是《画菊》;既为菊如是碌碌,究竟不知菊有何妙处,不禁有所问,第八便是《问菊》;菊如解语,使人狂喜不禁,第九便是《簪菊》;如此人事虽尽,犹有菊之可咏者,《菊影》《菊梦》二首续在第十和第十一;末卷便以《残菊》总收前题之盛。这便是三秋的妙景妙事都有了。’”《红楼梦》作者的这个编排绝非随意为之,而是一套精心设计的“文化编码”系统,构建了一个完整而富有哲学意味的“赏菊程式”。这套程式清晰地勾勒出了一次完整的审美与精神活动轨迹:

审美活动始于内心的渴望与思念(《忆菊》)。这种“忆之不得”的怅惘,转化为主动的寻访行动(《访菊》)。“闲趁霜晴试一游”,生动刻画出寻美过程中的闲适与期待。寻得佳品后,便通过劳动将其移栽至自己的庭院(《种菊》)。“携锄秋圃自移来”,体现了对美的占有和呵护,劳动本身也成为审美体验的一部分。“泉溉泥封勤护惜”,更是将这种呵护之情具体化。劳动之后是静心观赏。既可于户外“萧疏篱畔科头坐”,与菊相对(《对菊》);亦可折枝入室,“几案婷婷点缀幽”,于弹琴酌酒时相伴(《供菊》)。这是主体与客体最深切的交流时刻。观赏的极致,便是用艺术形式将其升华,或付诸诗词(《咏菊》),“毫端蕴秀临霜写”;或染于缣素(《画菊》),“聚叶泼成千点墨”;或将其拟人,叩问心曲(《问菊》),“孤标傲世俗谁隐”。至此,菊花已从观赏对象升华为精神对话的伙伴。欣赏者更进一步,将菊花作为身体装饰(《簪菊》),“短鬓冷沾三径露”,实现物我交融。进而欣赏的视角从实体转向虚影(《菊影》),从清醒延入梦境(《菊梦》),审美活动进入了虚实相生、迷离恍惚的更高境界。最终,一切繁华趋于凋零(《残菊》)。“露凝霜重渐倾欹”,盛宴终将散场。但这终结并非绝对的虚无,而是蕴含着对盛景的追忆和对未来的期许——“明岁秋风知再会,暂时分手莫相思”。

这一严密的序列,几乎囊括了中国人面对自然美的全部行为模式和情感体验:从内心到行动,从劳动到欣赏,从艺术创造到哲学叩问,从实到虚,从盛到衰。它不仅是赏菊的步骤,更隐喻了人生对美好事物追求、拥有、欣赏、最终失去的完整过程,充满了深刻的时间意识和生命哲思。曹雪芹通过这种编排,系统整合了历代菊文化习俗,并将其提升为一种极具哲学意味和美学深度的审美实践范式。

曹雪芹精心构建的“赏菊程式”,其每一个环节都并非向壁虚构,而是深深植根于中华民族源远流长的菊文化风俗之中。这十二首诗,宛如十二幅精雅的风俗画,生动再现了清代文人乃至整个社会围绕菊花所形成的丰富文化生活与实践。

贾宝玉的《访菊》与《种菊》二诗, 概括了古人爱菊的两种基础性风俗。宝玉“闲趁霜晴试一游”,“蜡屐远来情得得”,描绘的正是文人雅士在秋日相约、不辞辛劳寻访名品佳菊的雅趣。此风由来已久,并非简单游玩,而是带有“寻珍”“猎奇”性质的审美探险,体现了对自然之美的主动追寻与发现。其乐趣在于“访”的过程本身,以及发现“槛外篱边何处秋”的惊喜。“携锄秋圃自移来,篱畔庭前故故栽”“泉溉泥封勤护惜”,则详尽记录了“种菊”的劳动过程。菊花栽培在清代已是一门高度成熟的技艺,从野外或花市“移来”佳种,在自家庭院“故故”(特意)栽种,再到每日“泉溉泥封”的辛勤呵护,这不仅是文人田园意趣的体现,更是将自然之美引入并驯化于个人生活空间的实践,是劳动与审美相结合的典范。

史湘云的《对菊》《供菊》与贾探春的《簪菊》,代表了菊花从自然景观转化为生活陈设与身体装饰的习俗。“萧疏篱畔科头坐”(对菊)是于户外与菊相对,沉浸式欣赏其自然之态;“几案婷婷点缀幽”(供菊)则是折枝入室,插入瓶中,作为案头清供,点缀书斋,使之成为日常生活的一部分。后者又称“瓶供”,是宋代以降极为流行的雅趣,旨在“隔座香分三径露”,让菊花的幽香与风姿融入琴棋书画的日常起居之中。探春《簪菊》:“短鬓冷沾三径露,葛巾香染九秋霜”,则记载了重阳节头簪菊花的古老风俗。此俗起源甚早,认为可辟邪延寿,至唐代已极为盛行,杜牧即有“菊花须插满头归”之句。探春以男子自况,引用杜牧(长安公子)、陶渊明(彭泽先生)之典,正是借此风俗彰显自身不拘流俗、慕求高士之风的豪迈气概。

林黛玉与薛宝钗的诗,进入了文化风俗中更高阶的层面——艺术创造与情感寄托。黛玉的“毫端蕴秀临霜写”(《咏菊》)与宝钗的“聚叶泼成千点墨”(《画菊》),分别代表了以诗歌和绘画形式来歌咏、留存菊花之美的传统。“咏”以文字抒写神韵,“画”以丹青勾勒形色,这是文人雅集后必不可少的环节,旨在将瞬间的审美体验固化为永恒的艺术作品,是菊文化得以传承的重要载体。黛玉的《问菊》与《菊梦》,则将赏菊之风推向了哲学与玄思的巅峰。“问菊”实为拟人,源自屈原《天问》式的诘问传统,将菊花视为可与之进行精神对话的知己(“孤标傲世偕谁隐”),深入探讨其生命状态与哲学意蕴,体现了“天人合一”的观物方式。“菊梦”则化用“庄周梦蝶”之境,模糊了现实与梦境的界限(“和云伴月不分明”),人在梦中与菊合一,达到了物我两忘的至高审美境界。

薛宝钗的《忆菊》与贾探春的《残菊》,则触及了菊文化中关于时间、记忆与别离的深沉主题。宝钗的“怅望西风抱闷思”(《忆菊》),巧妙利用了菊花作为秋季重阳的时令符号。重阳乃团圆之节,易引怀思。“忆菊”实为“忆人”,诗中“蓼红苇白断肠时”的闺怨气息,承袭了自屈骚以来“恐美人之迟暮”的香草美人传统,将菊花塑造成一个象征离愁别绪、青春易逝的文化符号。探春的《残菊》:“露凝霜重渐倾欹,宴赏才过小雪时”,则对应着“赏残”的习俗。中国人对美的欣赏从不回避其衰败,反而从中感悟生命轮回。“蒂有余香金淡泊,枝无全叶翠离披”,在凋零中仍见其余韵与风骨。而“明岁秋风知再会,暂时分手莫相思”,更以豁达之语,表达了对时序更迭、盛衰无常的深刻理解与坦然接受,赋予了菊文化以深邃的生命哲学内涵。

曹雪芹通过这十二首诗,系统性地复现了中华民族围绕菊花所形成的一整套文化实践与情感表达体系。从寻访、艺菊的劳动实践,到对赏、瓶供、簪戴的生活装饰,再到咏诗、作画、叩问、梦忆的艺术创造与哲学升华,最终归于忆念与惜别的时间感怀。他笔下的每一处风俗都鲜活可感,不仅为人物活动提供了真实的文化背景,更让这些厚重的民族集体记忆,通过大观园中人物的个性情感,得到了淋漓尽致的展现与传承。

三、诗如其人:菊花诗中的个性书写与命运暗示

《红楼梦》的诗词创作遵循“按头制帽”的原则,即诗词的风格内容必须符合人物的身份、性格和命运。十二首菊花诗虽同咏一物,但因作者不同,其情感基调、意象选择、典故运用乃至格律气韵都迥然有别,成为刻画人物、暗示命运的绝妙工具。

林黛玉:孤标傲世,诗魂与菊魂的合一

林黛玉的三首诗《咏菊》《问菊》《菊梦》包揽前三甲,绝非偶然。她是大观园中真正的“诗人”,其生命形态与诗性存在本身密不可分。菊花之魂与她的诗魂、人格魂高度契合。《咏菊》:“无赖诗魔昏晓侵,绕篱欹石自沉音。”开篇便勾勒出一个沉浸于创作冲动、如痴如狂的诗人形象。“诗魔”二字,精准道出了创作灵感到来时的不可抑制性,这是黛玉作为天才诗人的真实写照。“毫端蕴秀临霜写,口齿噙香对月吟”一联,不仅对仗工巧,更将写作时文思灵动、吟咏时口吻芬芳的创作状态写得极具美感。“满纸自怜题素怨,片言谁解诉秋心”则直抒胸臆,将其诗作中一贯的“自怜”情怀和难以被世人理解的孤独哀怨和盘托出,这与她“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼”的处境感受完全一致。《问菊》:“孤标傲世俗谁隐?一样花开为底迟?”此问实为自问。“孤标傲世”既是菊的品格,更是黛玉自身的性格标签。她不屑于世俗价值,保持着一份孤高的清醒,而这正是她“不合时宜”、倍感孤独的根源。“圃露庭霜何寂寞?鸿归蛩病可相思?”进一步渲染了这种孤寂凄凉的氛围,与《葬花吟》中的“尔今死去侬收葬,未卜侬身何日丧?”同属一腔哀音。这首诗将她与世俗的疏离感、内心的孤寂感以及不屈的傲骨表达得淋漓尽致。《菊梦》:“登仙非慕庄生蝶,忆旧还寻陶令盟。”梦中亦不忘追寻陶渊明那样的高士风范,表明其精神追求的执着。“睡去依依随雁断,惊回故故恼蛩鸣。醒时幽怨同谁诉?衰草寒烟无限情。”梦境的迷离、惊醒的懊恼、醒后的无处倾诉,共同编织成一个充满幽怨、惆怅和无限感伤的意境,预示了她“焚稿断痴情”“魂归离恨天”的悲剧结局。黛玉的诗,菊与人已完全合一。菊之清冷、孤傲、迟开,正是其人格与命运的写照。

薛宝钗:含蓄沉稳,理性内核与情感潜流

薛宝钗的《忆菊》《画菊》两诗,风格迥异,共同揭示了其性格中理性克制与内心深处情感潜流的复杂矛盾。《忆菊》:“怅望西风抱闷思,蓼红苇白断肠时。”开篇即用“怅望”“闷思”“断肠”等浓烈词汇,营造出一种罕见的哀怨缠绵氛围。这与其平日“安分随时,藏愚守拙”的端庄形象形成巨大反差。此诗被视为其命运的重要“诗谶”。当贾府败落、宝玉出家后,她独守空闺,昔日“任是无情也动人”的冷美人,终将陷入无尽的思念与怅惘之中,“慰语重阳会有期”的期盼注定落空。这首诗无意中流露了她内心深处被理性牢牢压抑的情感需求。《画菊》:“诗余戏笔不知狂,岂是丹青费较量。”语气转而洒脱、自信。她并非在工笔细描,而是“戏笔”写意,展现出高超的艺术才情和挥洒自如的大家风范。“聚叶泼成千点墨,攒花染出几痕霜”,可见画技之纯熟;“跳脱秋生腕底香”更以通感手法,盛赞画作之传神,仿佛秋菊的香气能从腕底生出。这首诗充分展现了宝钗被世俗礼法所掩盖的才华与内在激情。然而,结句“莫认东篱闲采掇,粘屏聊以慰重阳”又回归理性:画得再真,也是假,只是贴在屏风上,用以慰藉重阳节无法赏真菊的遗憾罢了。她与菊的关系,是“观物”而非“物我合一”,始终保持着一个冷静的欣赏者和创造者的距离。这正是其理性人格的体现。两首诗共同塑造了一个立体的薛宝钗:她有着丰富的情感内蕴和艺术才华,但最终被强大的理性所约束和规范。

史湘云:名士风流,豁达掩映下的悲凉底色

史湘云以《对菊》《供菊》《菊影》三首诗,尽显其豪爽豁达、名士风流的气度,但细读之下,总能于豪迈中品出一丝淡淡的沧桑与悲凉。《对菊》:“别圃移来贵比金,一丛浅淡一丛深。”起笔欣喜,如获至宝。“数去更无君傲世,看来惟有我知音!”豪情万丈,直接将菊花引为傲视世俗的唯一知己,这与她“是真名士自风流”的宣言一脉相承。其心胸之豁达,性情之豪迈,跃然纸上。《供菊》:“弹琴酌酒喜堪俦,几案婷婷点缀幽。”将菊花供于案头,视为可以弹琴饮酒相对的可喜伴侣,生活意趣高雅。“傲世也因同气味,春风桃李未淹留。”再次申明其与菊同心,不屑与凡花(春风桃李喻指世俗繁华)为伍。然而,“圃冷斜阳忆旧游”一句,却在不经意间透露出消息:夕阳西下,圃苑冷落,追忆往昔与友人共游的时光。一种盛景难再、往事如烟的感伤悄然浮现,为她“英豪阔大宽宏量”的性格注入了时间的沧桑感。《菊影》:“秋光叠叠复重重,潜度偷移三径中。”描绘光影的流动变幻,意境空灵。“寒芳留照魂应驻,霜印传神梦也空。”美好的事物(寒芳)或许能在光影中留下魂魄,但那霜华般的印记纵然传神,却也如梦境般虚空。这与其判词“湘江水逝楚云飞”、曲词“云散高唐,水涸湘江”的意境高度吻合,暗示了她婚后“厮配得才貌仙郎”却好景不长、转眼“水逝云散”的悲剧命运。其豪迈之下的悲凉底色,于此可见一斑。

贾宝玉:怡红公子,对美的纯粹挚爱与呵护

贾宝玉的《访菊》《种菊》二诗,情感明快,兴致盎然,完全体现了他对一切美好事物(尤其是女儿)的由衷喜爱与细心呵护。《访菊》:“闲趁霜晴试一游,酒杯药盏莫淹留。”兴致勃勃,趁着晴霜天气外出访菊,什么酒盏药罐这些琐事都无法将他羁绊。“蜡屐远来情得得,冷吟不尽兴悠悠。”活画出一个穿着木屐、远道而来、一路上兴致勃勃、吟诗不尽的富贵闲人形象。他的快乐是纯粹的,源于发现美、追寻美的过程本身。《种菊》:“携锄秋圃自移来,篱畔庭前故故栽。”亲自劳作,移栽菊花,并刻意(“故故”)将其栽遍篱畔庭前,可见其爱护之精心、拥有之喜悦。“昨夜不期经雨活,今朝犹喜带霜开”,是对生命力顽强的由衷赞叹。“泉溉泥封勤护惜,好知井径绝尘埃。”则直接道出其行为动机:辛勤灌溉培土,精心保护,是因为深知并喜爱菊花那远离尘嚣、绝弃尘埃的高洁品性。这正是宝玉“情不情”性格的体现——不仅用情于有情之人,亦用情于无情之物,对一切美好生命都充满关爱与珍惜。他种菊、护菊,与其平日呵护女儿、甘为丫鬟服役的行为如出一辙。宝玉的诗中,菊花的文化隐喻色彩相对淡薄,他更欣赏其自然生机与远离尘俗的品性,这与他反抗世俗价值、崇尚自然本真的核心思想是一致的。

贾探春:蕉下客,儒者进取与士人狂放的融合

贾探春的《簪菊》《残菊》二诗,雄浑豪迈,有男子气概,充分体现了其“才自精明志自高”的个性与志向。《簪菊》:“瓶供篱栽日日忙,折来休认镜中妆。”她为菊忙碌,折菊簪头,并非为了普通女儿家的梳妆打扮,而是别有襟怀。“长安公子因花癖,彭泽先生是酒狂”连续使用杜牧和陶渊明的典故,以风流才子与狂放隐士自况,气度不凡。“短鬓冷沾三径露,葛巾香染九秋霜”更是以男性装束(短鬓、葛巾)自喻,表明自己不屑于闺阁脂粉,而有士人之狂放与高致。“高情不入时人眼,拍手凭他笑路旁。”则鲜明地表达了她超拔流俗、不畏人言、坚执己志的倔强性格,这与她日后锐意改革、兴利除弊的“政治家”风范是完全一致的。《残菊》:“露凝霜重渐倾欹,宴赏才过小雪时。”描绘菊花的凋残景象,时令已过小雪,繁华的宴赏刚刚结束,一派萧疏气象。“蒂有余香金淡泊,枝无全叶翠离披”虽写残败,但“余香”“金”“翠”等词仍保留了曾经盛放的尊严。“明岁秋风知再会,暂时分手莫相思。”在悲凉中强作宽慰之语,与其判词“千里东风一梦遥”和曲词《分骨肉》中“自古穷通皆有定,离合岂无缘?从今分两地,各自保平安。奴去也,莫牵连”的豁达与决绝如出一辙,预示了她远嫁海疆、与骨肉分离的命运。她的豪迈中,透着一股知其不可为而为之的悲壮感。

四、 结语:文化记忆与个性叙事的诗意交融

《红楼梦》中的十二首菊花诗,是曹雪芹艺术匠心的卓越体现。他成功地将中华民族源远流长的菊文化记忆——从物候符号到人格象征,从实用功能到审美体验——进行了系统的诗学提炼和复现,并将其完美地编织进小说的叙事肌理之中。更为重要的是,他没有让这些诗成为展示文化知识的枯燥标本,而是极其精准地将这一共有的文化符号,转化为深度刻画人物个性、预示人物命运的个性化语言。每一首诗都成为了人物灵魂的延伸:黛玉之孤高与哀怨、宝钗之理性与潜流、湘云之豪迈与悲凉、宝玉之挚诚与呵护、探春之高远与决绝,皆透过咏菊得以深刻彰显和最终定格。这种文化共性与个性才情的完美结合,使得《红楼梦》菊花诗超越了简单的文人雅集唱和,成为一种独特的叙事力量。它们既是民族集体文化记忆的载体,又是人物个体生命故事的预言和注释。最终,这些诗作共同成就了一种极高的艺术境界:在这里,文化史、小说叙事与诗性抒情水乳交融,共同构筑了《红楼梦》这座宏大而悲悯的文学殿堂,展现了曹雪芹对中国古典美学精神的深刻理解与卓越实践。菊花诗会也因此成为《红楼梦》中最为华彩的篇章之一,至今仍散发着不朽的艺术魅力。

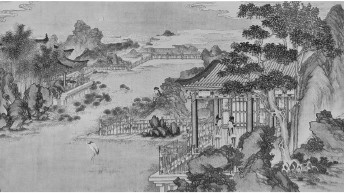

(图片来源:清代画家孙温(1818-?)所绘《红楼梦》画册)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制