■南庄

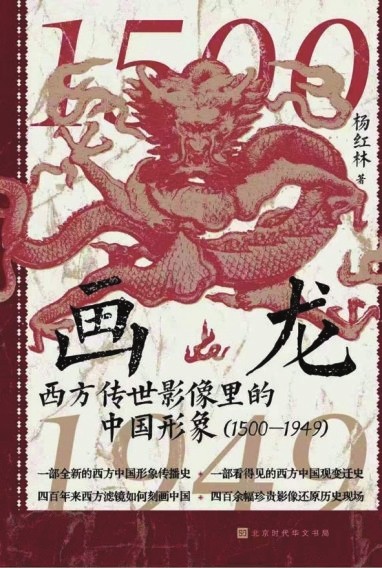

“图像可以让我们更加生动地‘想象’过去。”英国历史学家彼得·伯克如是说。然而图像究竟是历史忠实的见证者,还是被精心涂抹的滤镜? 杨红林新著《画龙:西方传世影像里的中国形象(1500-1949)》,以西方传世影像为棱镜,穿透400余年间中西碰撞的迷雾,向我们揭示了:西方视角下的中国形象,从来不是真实本身,而是欲望、恐惧与权力交织的镜像迷宫。

本书采用“图像证史”的研究方法,依托400余幅珍稀版画、插图、照片、漫画等,全景式、立体化构成视觉史诗,揭示每个时代“中国观”背后隐藏的西方焦虑与欲望。当我们在21世纪重审这条认知链,会发现所有隔阂都源于人类共通的认知困境——人们始终在镜像中寻找异域,却照见自己。

所谓“中国形象”,即具象化的“中国观”。本书旨在通过西方世界流传至今的大量影像,梳理近代以来西方对中国的认识与感受。翻开《画龙》第一卷,扑面而来的是欧洲“中国热”时期的奇幻图景。16世纪末期,当耶稣会士利玛窦自欧洲远道而来时,他笔下的中国是“领土超过世界上所有王国合在一起”的庞然巨物,其物产之丰饶、工艺之精湛令欧洲黯然失色。在作者看来,这并非偶然的溢美之词,而是16至18世纪西方集体心理的投射——一个急需摆脱宗教战争阴霾的欧洲,渴望在遥远的东方寻找到理想国的范本。16世纪末期西班牙抄本里的中国神话,17世纪荷兰画家笔下的中国访客,18世纪法国著作插图中的贤哲孔子,洛可可时期御用画家描绘的中国皇帝……这些影像在欧洲的广泛传播共同构建了西方世界对遥远中国的多重想象。然而《画龙》敏锐地指出,这种乌托邦想象实际上建立在脆弱的根基之上。到18世纪末期,当乾隆皇帝对马戛尔尼使团宣称“天朝物产丰盈,无所不有”时,马戛尔尼使团随团画师威廉·亚历山大的速写中,大清王朝随处可见的衰败与百姓的困顿,却已为所谓“奇幻国度”形象的破灭埋下了伏笔。

在《画龙》第二卷中,无论是阿罗姆精心雕刻的铜版画,还是众多来华摄影师拍摄的照片,抑或是美国排华时期的讽刺漫画,无不昭示西方在掌握话语权力后在塑造中国形象时的傲慢心理。透过这些有色眼镜下被刻意制造出的影像,后人可以感知那个年代被扭曲的中国形象是如何在西方世界病毒式传播的。当西方的视觉焦点刻意对准鸦片、乞丐、辫子和刑具,一个“停滞的帝国”的集体想象就此凝固。正如书中所言:“殖民时代照相机记录的中国,与其说是忠实复制,不如说是一种选择性的诠释。”至于已经被视为中国代表性符号的龙的形象,此时也发生了一种诡异的突变:从18世纪典雅高贵的图腾,扭曲为长辫獠牙、爪握烟枪的恶魔。这种符号嬗变印证了萨义德的洞见:“东方主义是一种支配、重构和凌驾于东方之上的权力话语方式。”

20世纪上半叶的西方中国形象更加变化不定,本书第三卷呈现的众多影像,无论是莫理循、甘博镜头下的芸芸众生,还是卡帕、福尔曼抓拍的战时中国,无论是洛克、怀特所留恋的田园牧歌,还是好莱坞银幕上的傅满洲、王龙,都折射出西方世界面对这片东方大地时的情绪纷乱。

按理说,自地理大发现以来,随着各种传播媒介和交通方式的飞速发展,原本分散在地球各个角落的人类之间的时空距离骤然缩短,整个世界俨然紧缩成一个“村落”,不同种族、宗教、国家的人们仿佛都成为一个村落中的一员。然而种种事实却表明,即便已进入21世纪,我们却经常不得不面对这样一种现实:由于身陷信息茧房,大多数人不会对另一个国家有深刻的认识,肤浅的民族情绪仍会如病毒般扩散。

从时间跨度、体量篇幅、题材内容等角度而言,《画龙》都堪称一部巨著。站在“百年未有之大变局”的历史隘口,《画龙》提供的不仅是过往的镜鉴,更是未来的罗盘。令人唏嘘的是,西方对中国的认知惰性,比想象中更为顽固。破解之道,或许藏于书末的启示:国家形象的本质,不是他者如何观看,而是自我如何存在。

合上这部体量宏大的巨著,耳畔仿佛回响着史景迁的警示:“欧洲人关于中国的真实知识中总掺杂着想象,二者总是混淆在一起。”《画龙》的贡献在于,既未陷入对“西方污名化”的情绪化控诉,也未沉溺于“天朝荣光”的怀旧叙事,而是以冷峻的史家眼光,揭示了一个更为深邃的真相:所有关于他者的叙事,终究是关于自我的寓言。《画龙》一书的研究呼应了彼得·伯克的呼吁:“必须将图像视为有意图的传播媒介而非透明的史料。”它提醒我们:比扭曲他者形象更危险的,是固化认知的心灵牢笼。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇