东晋咸和年间,广东。

清晨,罗浮山在薄薄的轻雾里若隐若现。

阳光透过薄雾从麻姑峰顶慢慢地向崖底的朱明洞滑落。洞口前的空地上,一个坐北朝南,由几间非常简朴的木屋组成的小道观尚未来得及披上金色的霞光,大门就吱吱呀呀地开了。

一名睡眼惺忪的小道童探出脑袋,望向左右两边的山崖。一群山雀盘旋着,到远处觅食去了。道童伸了个懒腰,然后拎起身边的木桶,跨出门来,轻快地沿石阶而下,走过门前的空地,到前面的白莲池汲水。

在两山环抱之中,白莲池水平如镜,池中的白莲叶茂花盛,十分动人。小道童无心赏景,他沿着石阶走到水边,先把木桶放在一边,双手掬起清凉的池水洗了把脸,然后用劲提起一桶水,吃力地向道观内走去。

跨进门槛之后,他穿过前院,沿着正殿右边的青砖路来到后院的柴房,把水倒进缸里,拎着空桶转身又出去了。柴房里,另一名道童双臂抱起一大捆柴,侧着身,小心地走出门,向着右手边紧挨着的丹房走过去。

丹房的门是开着的。

一眼看进去,最夺目的当然就是中间的那个黑铁炼丹炉。那丹炉二人合抱方可圈住,看似十分沉重,置于青石垒起的炉台上。炉顶有烟囱通至屋外,已经被熏得油黑。后墙正中的上方开了个小窗,糊了纸,透进些光亮。窗口右边正对着门的墙上悬着一面圆形的铜镜,镜子的底部刻着“辟邪”;窗口左边的墙上斜挂着一把宝剑,剑鞘上刻着“镇妖”。

炉台和后墙隔得比较远,中间放了一把有扶手的木椅子,椅子旁边斜靠着一个鼓风用的皮囊。四周的土墙上画满了阴阳八卦图,以及各种各样的神鬼图案与符箓。

丹房的左手边是一大排三层的木架子,放置了不少瓦罐、铁锅和瓷瓶等容器,里头装着五颜六色的丹砂和石料。墙角的木凳上放着一杆秤。右手边沿墙根挨个放着几个小的丹炉,远处角落里还有一个小的炉台。炉台上放着捣碎药物的研钵和盛着清水的铜盆。

道童在门口停下脚步,叫了声“师父”,然后跨过门槛,把柴火堆放在门口的一旁。

炉台后面的木椅子上坐着一名身穿道袍的中年男子,他右手捻着胡须,左手拿着一卷书,正在闭目冥想。他闻声抬头,看见正在往炉膛里添柴的小道童,便起身说道:“我已在炉里放好了丹砂,你去准备一下,待我焚香请愿、清水、洒净之后,便生火炼丹。”

小道童放好柴火后,整了整衣冠,表情肃穆地站到一旁。中年男子放下手中的书卷,先等小道童站定,然后转身从剑鞘里拔出宝剑,朝着丹炉右上方虚刺了一剑,再向下劈斩,插入身前的地下。他又到小炉台前拿起盛着清水的铜盆,一边顺时针绕着大炉台缓步走了一圈,一边把铜盆里的清水洒在炉台上。

驱邪荡秽的仪式完成之后,中年男子站回到木椅前,双手抱拳,虎口相交,面对丹炉鞠躬三次,口中念念有词,祈求天尊护佑炼丹成功。

念完咒语,中年男子拔出插在地上的宝剑还回剑鞘,自己坐回到椅子上,向小道童点了点头。

站在一旁的小道童赶紧从小炉台上拿起火石,点着一把干草塞进炉膛里,然后用皮囊小心地鼓风,直到柴火燃烧起来。大火从炉膛里冒出来,沿着丹炉的四周向上窜,映红了小小的丹房……

少顷,火势稳定了。中年男子站起身来,向小道童嘱咐了几句,然后合上手中的书卷,捋了捋胡须,向门外走去。

书卷的封面上赫然写着“肘后救卒方”。

这名中年男子姓葛名洪,字稚川,是丹阳句容(今属江苏省)人,出生于晋武帝太康四年(283年)。葛家曾是江南望族,数代为官,到了葛洪这一代,他13岁丧父,家境由此衰落。

少年时代的葛洪性格内向,但勤奋好学。他在劳作之余总是抄书学习,涉猎甚广。为了坚持学习,他经常以砍柴所得换回纸笔。乡邻们因而戏称他为抱朴之士,他自己并不介意,反以“抱朴子”为号,乐在其中。他的伯祖父葛玄号称“葛仙公”,毕生钻研炼丹秘术。或许是家族基因使然,葛洪16岁离家求学,到桐庐拜道教丹鼎派重要传人郑隐为师,研习道教、炼丹和医术经典,甚是痴迷。

可惜他生不逢时,学习期间正逢西晋“八王之乱”,战火纷乱,饥荒遍野,瘟疫肆虐,盗寇横行。北方游牧民族南下中原,导致西晋于317年灭亡。郑隐仙逝后,一心想着继续拜师求学的葛洪在战乱中屡屡受挫,无法安心研习经典,于是早早萌生了归隐山林的想法。

东晋咸和五年(330年),葛洪听闻交趾(今越南北方)出产上品丹砂,便在南方谋了一个小官职,欣然举家南迁,前去炼丹。一行人途经广州时,葛洪会晤了刺史邓岳。邓大人告诉葛洪:距广州城不远,在其辖区之内的罗浮山,有“岭南第一山”之美誉。诸多山峰常年缥缈在云雾之上,胜似蓬莱仙境,有神仙洞府之称。相传秦代安期生在此山服食九节菖蒲,羽化升天,因而此山仙气充盈,乃洞天福地,是炼丹的好地方。

葛洪听后大喜。邓刺史随即表示,如果葛洪看得中,他愿意出资帮其建观筑炉,并差人去交趾选购上好的丹砂,让葛洪在罗浮山中炼丹修行。正愁没有资源的葛洪当即决定中止南下赴任的行程,归隐罗浮山。

数月之后,他选中了罗浮山中麻姑峰下的朱明洞口,在邓刺史的资助下搭建起了有柴房、丹房、正殿和厢房的小道观,名曰都虚(又称冲虚,即今日道家圣地冲虚古观)。从此,抱朴子葛洪在罗浮山中炼丹、著书、行医、传道……他一住就是几十年,相传晚年就在此间羽化成仙。

这期间,葛洪声名远扬,前来学道的弟子越来越多。都虚观也不断修缮和扩建,形成了一套四合式的庭院木石建筑群落,包括山门、正殿和两廊。后来,因从学者日众,葛洪增建了东庵九天观、西庵黄龙观和北庵酥醪观。葛洪在罗浮山的这些道观中往来讲学,著书立说,留下了《抱朴子》《肘后救卒方》等道家和医药学著作。

葛洪主张修道人首先要兼修医术,“古之初为道者,莫不兼修医术,以救近祸焉”,他认为,修道者若不明医术,一旦“病痛及己”,就“无以攻疗”,非但不能长生成仙,甚至连自己的性命也难保住。

葛洪曾拜南海太守鲍靓为师,学习医药和炼丹之术。鲍靓见葛洪虚心好学,是可造之才,不但把医药和炼丹之术毫无保留地传授给他,而且把精于灸术的女儿鲍姑许配给了他。从那时起,葛洪更是潜心钻研炼丹制药。他炼制出来的丹药有密陀僧(氧化铅)、三仙丹(氧化汞)等。他观察到:加热丹砂(主要成分为硫化汞),可以炼出水银,而水银和硫磺化合又能变回丹砂,这是中国有关化学反应的可逆性的最早记录。葛洪在著作中,还记载了雌黄和雄黄加热后升华结晶的现象。葛洪深信服食丹药有神奇的功效,他在《抱朴子》中写道:“夫金丹之为物,烧之愈久,变化愈妙。黄金入火,百炼不消,埋之,毕天不朽。服此二物,炼人身体,故能令人不老不死。”

除此之外,葛洪调制了不少治疗疾病的简单药物,比如,用松节油治疗关节炎,用铜绿治疗皮肤病,用雄黄和艾叶消毒,用密陀僧防腐。他还非常注重收集、整理并试验不同的方剂(药物组合),记录成册。

在罗浮山方圆百里之内,葛洪传授的各种药方救人无数,后人尊其为“葛仙翁”,那是后话。

这一天,又到了点火炼丹的时辰,小道童走进丹房之后见师父仍专心研读,没有起身驱邪荡秽,就轻声问道:“师父,可以生火了吗?”

“今天不要生火了。”葛洪掩卷之后摆了摆手,接着缓缓说道,“三天前,山下有个农夫到观里来求药,说是他们村子里有几户人家受了瘴气,打摆子,还死了人,惶惶不可终日。我给了他两个方子,让他自己去试。已经过去三天了,也不知村子里的疫情如何。你赶紧吃了早饭,问清道路,下山打听一下。记住,千万不要贸然进村。在村口托人打听就好,保护好自己,别染上瘴气。”

“是,我记住了,师父。”小道童应声出门,到对面的厨房里吃早饭去了。

葛洪站起身来,握着书卷把双手背在身后,踱步出了丹房,在后院里伫立良久,思忖道:三天前,我给了山下的农夫两个不同的方子。一个是我早年去九华山论道时,九华山的仙人无常子道长传授于我的,多年来我以此方授人,结果时好时坏。虽然救了不少打摆子的患者,但也有不少噩耗,想来仍有不明之处。虽说以毒攻毒,但也要把控有度,方可祛病消灾,保全性命。这次我加了一味气性平和的甘草,不知能否抵消一些毒性……

“另一个方子则是今年春天在玉鹅峰上采药时遇见的老药农传授于我的。这个方子倒是非常简单,不妨一试,但不知道是不是有效,就看这几户人家的造化了。如果有效的话,我就将其载入《肘后救卒方》,希望能使其广为流传,治病救人;如果无效,那就将它删去,不再误导后人。”

……

这时,日头已经照进院子里了。小道童从厨房里出来,背着一个小包袱,手里拄着一根木杖,看见师父在沉思,也就没有惊动他,轻手轻脚地走过青砖路,跟门房问清了道路,径自出门下山去了。

一日无话。日头西斜的时候,小道童回山了。

他拄着木杖,风尘仆仆地跨进道观,在前院里就叫上师父了:“师父,师父!”

正在东厢房里读书的葛洪闻声,撩起门帘来到院中,只见小道童兴高采烈说道:“师父,您上次给的那两个方子都很管用,村里的农户都大好了。他们说要挑个吉利的日子,上山给您磕头呢。”

“两个方子果真都有效?”葛洪想要确认。

“果真。我在村口正好遇见了那名农夫。他把师父的方子带回村里后,就找了个识字的先生到镇上去抓药,自己又在村后的山上采了许多青蒿,带回来洗净之后,浸泡绞汁。有几户人家服了镇上抓回来的药,还有几户服了青蒿汁,结果全好了,没有再死过人呢。”

“噢,你打听仔细了吗?”

“是的。他说,一开始没人敢用后山上采回来的青蒿,都用镇子上抓回来的常山和甘草。很多人都吐了,但吐完了也就见好了。有两家的孩子吐得太厉害,就把药换成了青蒿,过两天也好了。”

“嗯,很好。老方子里的常山毒性太大,人服后大都会呕吐。这次加了一味甘草,就是要克制它的毒性,看来效果并不明显,来日还要再行调配。”葛洪像是在自言自语,“新方子里的青蒿绞汁居然也有效果,倒是出乎我的意料,看来那位老药农是有经验的。不过,一次灵验还不够,下次还可再试。”

说到这里,葛洪顿了顿,转向小道童,“你先去洗洗手,擦把脸,再用艾草熏一熏,去去瘴气。休息去吧。记住,明日卯时要照常按时生火炼丹哟”。

“是,师父。”小道童应声,到后院洗脸歇息去了。

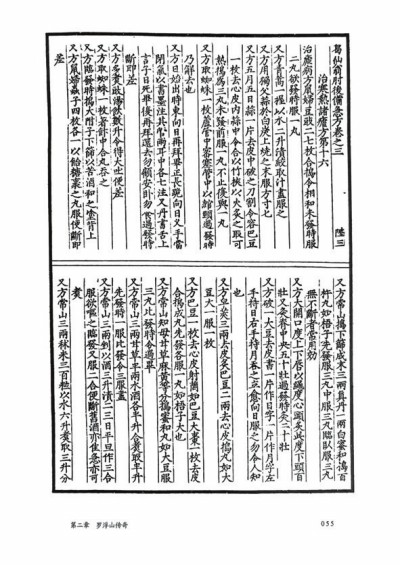

葛洪转身回到东厢房,从书架上找出《肘后救卒方》卷三,平放在案几上,翻到《治寒热诸疟方第十六》,从头读了下去。

治疟病方:鼠妇、豆豉二七枚,合捣令相和。未发时服二丸,欲发时服一丸。

又方,用独父蒜于白炭上烧之,末。服方寸匕。

又方,五月五日,蒜一片(去皮,中破之,刀割),令容巴豆一枚(去心、皮,内蒜中,令合)。以竹挟,以火炙之,取可热,捣为三丸。未发前服一丸。不止,复与一丸。

又方,取蜘蛛一枚芦管中,密塞管中,以绾颈,过发时乃解去也。

读到最后一条:“又方,取蜘蛛一枚……”葛洪顿了顿,拿起毛笔想把它勾掉,但转念一想,“两年前我以此方授人,虽然效果不佳,但也有痊愈之人,应该还是有些效用的,不妨留着吧”。

于是,葛洪用左手把书卷压平,拿笔的右手在砚台上蘸好了墨汁,在最后一方的左边用正楷写下:“又方,青蒿一握。以水二升渍,绞取汁,尽服之。”

写完之后,他自言自语道:“嗯,不错。此方甚是简单,罗浮山中青蒿比比皆是,如若药效确实很好,可为首选啊。……但我使用常山治疟已有多年,疗效已然验证,只是佐剂还需继续调配,方可中和其毒性,找到更安全的配方。”

想到这里,葛洪用笔又蘸了蘸墨汁,继续写道:“又方,常山三两,甘草半两。水酒各半升,合煮取半升。先发时一服,比发令三服尽。”

写完之后,葛洪把毛笔放回笔架,活动了一下手臂。晾干墨汁后,他轻轻地合上了书……

掌灯时分,葛洪出了书房,眺望着在暮色中绵延的远山的轮廓,不禁感慨:“看来这大山之中确实有不少宝藏和高人。只有踏遍青山,方可更上一层楼啊。”

从此,罗浮山中便常常可以看见抱朴子葛洪带着弟子们巡山采药的身影。

相传,东晋建元元年,也就是公元343年,葛洪仙逝于罗浮山。

《肘后救卒方》经梁代陶弘景和金代杨用道增补后,遂有现存的《肘后备急方》。这是一部古代治疗急病的手册大全。根据当时的医药学理论,只有症状明显的急病是需要治疗的。而那些症状并不十分明显的慢病基本上还没有被发现,也没有被明确定义,一般都被笼统地归类为气血两亏或精神不振,是需要慢慢调理的,调理方法介于养生与治病之间。

虽说《肘后备急方》在后世也有流传,但它在中国医药学史上的地位并不是很高,相比圣典《黄帝内经》、东汉张仲景的《伤寒杂病论》、唐朝孙思邈的《千金要方》和明朝李时珍的《本草纲目》等医药学名著差了不少。尽管历朝历代皆有刊印,但大部分还是已经散佚。留存至今的版本以金代皇统四年(1144年)出现的杨用道刊本为祖本,逐渐演化出元、明、清以后的各种版本。目前国内现存最早的刊本为明嘉靖三十年(1551年)北城吕氏的襄阳刻本。

在《肘后备急方》卷三《治寒热诸疟方第十六》下,葛洪收录的有关疟疾的治疗方剂一共有43个。这43个方剂中,有一些属于纯粹的迷信,比如第5条:“取蜘蛛一枚芦管中,密塞管中,以绾颈,过发时乃解去也”;再比如第35条:“是日抱雄鸡,一时令作大声,无不差。”还有少数几条几近巫术,比如第36条:“未发,头向南卧,五心及额、舌七处,闭气书‘鬼’字”;第37条:“咒法:发日执一石于水滨,一气咒云:智智圆圆,行路非难,捉取疟鬼,送与河官。急急如律令。投于水,不得回顾。”

除此之外,《肘后备急方》中的大部分方剂杂乱无章,使用各种动植物成分,调制方法各异,很难看出其中辩证的逻辑和优化的思路。这些方剂在后世也少有流传,可见它们对于疟疾的疗效都是出于当时对零星案例的个人观察,没有得到进一步的系统性验证,对后世医药学的发展影响有限。

值得一提的是,葛洪虽然受制于当时人类对生命现象和各种疾病的认知水平,但他在疾病观察和药物调制方面都是远远领先时代的,比如,恙虫的存在和它引发的恙虫病就是葛洪最早发现的。

恙虫又称恙螨,是一种十分微小的螨虫,属节肢动物门蜘蛛纲。全世界已知的恙螨有3000多种,中国有350多种,主要分布在岭南和云贵以东的亚热带地区。

在罗浮山炼丹和行医的日子里,葛洪遇到过恙虫病的疫情,诊治了不少患者。当时,没人知道得病的原因。患者发病非常迅速,关节疼痛,高热不止,危重病例还会出现严重的器官损害与衰竭。经过反复问诊,葛洪了解到发病初期患者的皮肤上会出现赤红色的皮疹,大小如小豆、黍米和粟粒。于是他开始仔细检查那些早期患者的皮肤,希望能有所发现。经过细致的观察,他果然发现了一些极为细小的红色螨虫,并且尝试用针将其挑出,然后敷上炭火烤过的大蒜片来驱虫杀毒。

要知道,螨虫十分细小,大多数情况下,肉眼发现不了,必须借助放大镜。但岭南地区的恙螨以地里的红恙螨幼虫为主,呈鲜红色,是少数几种能用肉眼辨认的螨虫,所以才没有躲过葛洪敏锐的眼光和细致的观察。

葛洪将他的发现记录在《肘后救卒方》中,把它称为“沙虱毒”,这是有关恙虫和恙虫病最早的文字记录。

在《治寒热诸疟方第十六》收集的43个方剂中,有14个用到了同一味草药——常山,而且还有许多种不同的组合与调制方式,所以我们可以推断,常山应该是葛洪治疗疟疾时使用最多的一味药。由此可见,在葛洪行医的东晋年间,常山的抗疟功效已经为很多医者所知,并且应用相当广泛。虽然这一功效后来被中国药理学家用现代科学方法证实,但常山本身非常严重的毒副作用限制了它的进一步开发,使之与现代药物无缘。

葛洪一共记录了14个与常山有关的方剂,他很可能是在不停地探索运用“君臣佐使”等古老的医药学概念,尝试中和常山的毒性,从而找到更加安全有效的配方。

《治寒热诸疟方第十六》中的第37个方剂为:“治一切疟,乌梅丸方:甘草二两,乌梅肉(熬)、人参、桂心、肉苁蓉、知母、牡丹各二两,常山、升麻、桃仁(去皮尖,熬)、乌豆皮(熬膜取皮)各三两。桃仁研,欲丸入之。捣筛,蜜丸,苏屠臼捣一万杵。发日,五更酒下三十丸,平旦四十丸,欲发四十丸,不发日空腹四十丸,晚三十丸,无不搓。徐服后十余日,吃肥肉发之也。”

此方剂以“治一切疟”开头,也是《肘后备急方》中的最后一个含常山方剂,想必集葛洪一生治疗疟疾之大成。虽然他添加了乌梅、甘草、人参、桂心肉、牡丹等多种佐剂来缓解服药后的恶心和呕吐等严重副作用,希望能提高方剂的耐受性,但常山本身的慢性肝肾毒性还是无法被中和的,长期服用有害无益。

以当时人类对健康和医药的认知,及十分有限的检测手段,行医者对毒副作用的关注一般局限于头痛脑热、上吐下泻等症状十分明显的急毒(急性毒副作用)。而对那些在短期内完全没有症状,即使经过长期监测积累大量数据之后,也还要用统计学方法分析后才能建立相关性的慢毒(慢性毒副作用),则完全没有概念。

大约700年之后,在北宋元丰年间(1078—1085)初刊的医药方剂学著作《太平惠民和剂局方》中首次出现了“常山饮”方剂,其中亦含有甘草和乌梅等辅助成分,很有可能就是从葛洪《肘后备急方》中治疗疟疾的方剂发展而来的。

宋徽宗政和年间(1111—1117),朝廷组织太医在民间征集医方,结合内府所藏秘方,整理汇编了另一部重要的医药典籍,即《圣济总录》,其中记录了十个常山饮方剂。

比如,针对山岚瘴疟有“常山(锉)、厚朴(去粗皮生姜汁炙熟)各一两,草豆蔻(去皮)、肉豆蔻(去壳各两枚),乌梅(和核七枚),槟榔(锉)、甘草(炙)各半两”。治一切瘴疟有“常山、秦艽(去苗)、甘草(炙锉)、麻黄(去根节)、乌头(炮裂去皮脐锉)、杏仁(去皮尖双仁炒研)、陈橘皮(汤浸去白焙)、干姜(炮)、厚朴(去粗皮生姜汁炙)各半两”。针对“疟病手足苦烦、发热渴燥、通身悉黄、小便不利”有“常山、柴胡(去苗)、甘草(炙微赤锉)、栀子仁各一两,赤茯苓(去黑皮)、石膏、蜀漆、鳖甲(涂醋炙令黄去裙斓)各二两”。

与内容有散佚的《肘后备急方》相比,《太平惠民和剂局方》《圣济总录》都是官方收集和整理的医书,保存完好,流传更广泛,并发展出了常山浸膏等新型制剂。

这些以常山为核心的治疟药方与《肘后备急方》中的治疟方剂之间的联系是显而易见的,应归功于葛洪早先在罗浮山中的尝试和探索。

那么,“青蒿一握”呢?

借助现代化学工艺,从250千克经过特殊培养的青蒿叶中可以提取出约5千克青蒿素粗提取物,经纯化后可获得约1千克纯青蒿素。如果我们把“青蒿一握”设定为250克,那么其中所含的青蒿素大约有1克。如果我们“以水二升渍,绞取汁”,那么可以在汁水中萃取出多少青蒿素呢? 因为青蒿素在水中的溶解度很低,室温下每1升水只能溶解约60毫克,所以两升水最多只能萃取出120毫克青蒿素! 而青蒿素治疗疟疾单药口服的推荐剂量为每天200毫克,持续3天。

根据葛洪“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的方法,如果患者日服两次,每次“一握”而且“尽服之”的话,连续三天,应该还是可以起效的。但“水二升”差不多是满满的三大碗啊,有多少患者可以一次“尽服之”? 况且,还要连续“尽服之”三天。另外,捣药浸渍之人是否尽心尽力? 浸泡时间的长短应该如何掌握? 如何绞汁,才能更有效果? ……

在没有统一标准,还不知道如何准确测量的情况下,仅仅用“青蒿一握”来治疗疟疾,其成功率一定会出现较大幅度的波动,更何况野生青蒿中青蒿素的含量有很大的差别。

令人十分遗憾的是,这个副作用更小、临床应用潜力更大的青蒿方剂却没有得到葛洪足够的重视,以及进一步的尝试和优化,它在当时并不广为人知,淡出了医药界的视野,渐渐就被遗忘了。在葛洪之后,虽然宋朝、元朝和明朝的少数医书还保留着用青蒿汤、青蒿丸或青蒿散治疗疟疾的条目,但调制方法与“青蒿一握”相比并没有实质性的提高,疗效和治愈率也就可想而知了。

“青蒿一握”重新出现在中国主流医药典籍《本草纲目》之中,已经是1000多年以后的事了。

(本文摘自《双药记》,梁贵柏著,译林出版社2025年2月第一版,定价:78.00元)

本版文字由燕婵整理

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制