■徐志啸

“书须零碎读,花向整齐看。”这是我硕士研究生入学初,导师陈子展先生撷取前人之语,书写给我的话,其意是指,读书要零碎地读,这是因为读书,必须一个字一个字地读,不可能整部书一股脑儿地吞读,但观花,就要整齐地看了,即需整体地欣赏,才能领略花的整体美,如零碎地看花,就无法欣赏到它的美——把花拆散得支离破碎,会破坏它的整体美感。陈先生用这两句话来指导我的学业,告诉我,做学问,既须从微观上细读原著,也要能宏观上有整体把握,宏微观的结合,方能使学问做得扎实。他老人家这两句话的亲笔手迹,至今仍摆放在我的书桌上,可让我时时体会领悟。

一

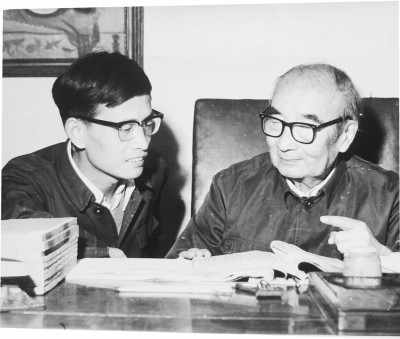

我是“文革”前的老三届高中,恢复高考,1977年末考上了复旦历史系,1978年初入学,属于77级本科生。入学后,第二年跨系跳级,考上了中文系研究生,从此拜在久负盛名的陈先生门下。在我看来,陈先生的名望和学问都是最好的,我后来才知道,他因年事已高,一辈子只带了我一个研究生,他当年招我的时候已经81岁了,比我整整大50岁,属于我的爷爷辈。

刚入学的时候,陈先生家住长乐路,我每周六下午去他家上课,他开了书单让我读书,这些书包括《诗经》《楚辞》《说文解字》《尔雅》《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》等,以及涉及先秦两汉时代的诸多文史典籍,我读后写读书报告,向他汇报。平时我也会按照他的吩咐,帮他买书,做些协助他研究工作的杂事。当时钱锺书的《管锥编》刚出版不久,他对此书评价很高,特意让我帮他去买。

陈先生提携学生从来不遗余力,早在三四十年代时就有许多后来成名成家的学者教授,是他极力提携培养的。这里有几件事情让我特别感动。“文革”后楚辞学界第一次在湖北召开全国性学术会议,湖北方面专门给陈先生发了邀请函,当时陈先生已经八十多岁了,他不可能亲自与会,但他很郑重地写了两封推荐信,一封答复湖北方面,一封给复旦中文系——推荐我带着当时已基本完成还没参加答辩的硕士论文,代表他参加会议。但这事最终没成功,因中文系认为,研究生代替导师参加学术会议,系里从无先例。1984年,成都召开楚辞研究国际会议,批驳日本学者对屈原的怀疑否定,陈先生又一次接到邀请,也又一次嘱我撰写论文,推荐我代他参加会议,当时我已毕业留系工作,任他的助手,老人家又一次郑重地用毛笔写了两封信,一封寄给成都邀请方,一封推荐信写给中文系,但中文系还是没同意,理由是成都太远了。陈先生的这两次主动热情推荐,让我这个还没出茅庐的学生十分感动,陈先生这是有意识地在推我走向学术界。

我读研时,学校规定有一笔研究生科研经费可以去外地访学,陈先生专门给我写了多封介绍信,让我去拜访一些学界专家,其中包括殷孟伦、常任侠、廖沫沙、林庚等,这些人都是他的朋友或学生,有他的介绍信,我肯定不会被拒之于门外;而对我个人来说,这绝对是一次极好的学习求教机会。我毕业留校后,先做陈先生的学术助手,后陈先生正式退休,他建议我到北大继续深造,特别推荐我到北大林庚先生门下,攻读博士。陈先生和林庚先生父子,都比较熟悉。林庚先生父亲林志钧老先生,是清华的名教授,也是清华国学院的导师之一,曾受梁启超生前所托,负责整理编辑梁的《饮冰室合集》。我是带着陈先生的推荐信,专程北上,到北大林府拜访林庚先生的,林先生看了陈子展先生的推荐信后,对我十分热情,在全面了解了我的情况后,同意我报考他的博士生。入学后我才知道,林先生招我时,就想要我毕业后留在北大,当他的学术助手。但遗憾的是,我妻子执意不肯北上,我不得不忍痛割爱离开北大,这方面情况,我在怀念林庚先生的专文中有详细讲述。

陈先生于耄耋之年为勉励我学业进取,特写下这段长语:“博学于文,行己有耻。此顾亭林语也。实事求是,无徵不信。此乾嘉朴学家常语也。学由悦入,此明清之际四川学者唐甄《潜书》中语。文自怨生,此太史公《屈原传》中语,谓《离骚》之作盖自怨生也。愚尝以学由悦入、文自怨生,作为联语,悬诸座右,意味不悦不学,不怨不文也。”其意高度概括了他毕生之学的经验、态度和心得,他本人就是依循着这些哲理之语,一步步迈入了学术殿堂,成为一代学术大家。由此,他书写此长语,教诲自己的唯一嫡系弟子,也应遵循这些哲理名言,读书、作文、从事学术事业,将来努力成为卓有成就的学者。先师的这段寄语,自始至终是鞭策我在学术道路上奋进的动力。

二

和陈先生关系比较好的老教授,我知道的有赵景琛、贾植芳、杜月村等,王运熙当时属于他指导的青年教师。赵景深先生曾经这么评价陈先生的近代文学史著作:“这本书是我极爱读的。坊间有许多文学史的著作,大都是把别人的议论掇拾成篇,毫无生发,而造句行文,又多枯燥。本书则有他自己的研究心得,并且时带诙谐。书中文笔流畅,条理清楚,对文学大势说得非常清楚,读之令人不忍释手。”

陈先生跟周谷城先生关系很好,他们都是湖南人,上世纪20年代,在湖南长沙船山学社自修大学任教时,他们就是同事朋友。我70年代末到陈先生家里上课的时候,有一次看到一辆三轮车停在他家门口,进门以后才知道,原来这是周谷城先生的包车,其时两人相谈正欢。两位先生因友情关系,经常来往。不过,周谷城先生当上全国人大副委员长以后,陈先生就主动“敬而远之”了。

同辈或下辈的学人里,陈先生很欣赏湖南的杨树达和上海的杨廷福、范祥雍。他多次在我面前提到杨树达先生,说他学问好,是湖南人中的杰出学者。杨廷福是做隋唐史的,在上海教育学院任教,陈先生和我多次讲到他的学问好。杨廷福一直没离开上海教育学院,据说,是因为教育学院领导对他太好了,杨觉得离开有点对不住领导。陈先生的《楚辞直解》一书扉页上有“范祥雍、杜月村校阅”,这是陈先生这部著作曾请范、杜两人共同参与校阅。陈先生在我面前,曾多次提到范祥雍,说他学问很不错。

陈先生刚正不阿的性格脾气,在他的朋友熟人中是有口皆碑的。早年曹聚仁先生就称他“笑傲王侯,不作鹤舞”;贾植芳先生曾对人道:“中国知识界没几个真正的狂狷之士,复旦陈子展算一个……”然而,作为学生、助手,我一直觉得陈先生对待学生辈循循善诱、关爱备至,这在他抗战时期的学生,如中文系黄润苏教授等人的回忆中都谈及,1980年我结婚时,陈先生特地挑选了一个周末,在南京东路燕云楼请我们夫妇吃饭,后因周末该店人太多,又改到福州路的老半斋饭店,此事使我们夫妇很感动。

陈先生晚年一直想回湖南,讲了多次,那个时候他已年近九十。陈先生是1992年去世的,当时我已经从北大重回复旦了,但不巧的是,他去世的时候,我正好不在上海,回到上海后才得悉噩耗,很遗憾没能为他送行——他没让举行任何辞世仪式,悄悄地离开了这个世界,这符合他的性格和愿望——去世前他就早定了“四不”原则:不开追悼会,不搞遗体告别,不留骨灰,不发讣告。当然,最后一条是肯定做不到的,复旦还是按惯例发了讣告。

陈先生在中国文坛久负盛名,他虽旷达不羁,但在政治上却极为低调,不求闻达、不慕虚荣,复旦学人对他过往经历的传说与故事,常常有一种神秘感,然陈先生一直以来却对媒体和外界,缄口不提他早年在长沙交往的好朋友——他们中不少人1949年后成了国家领导人。

三

早在上世纪30年代,陈先生在上海文坛纵横驰骋、鼎鼎有名,他不仅被复旦、沪江大学、上海法政学院等多所大学聘为教授,而且撰著的两部扛鼎之作《中国近代文学之变迁》《最近三十年中国文学史》,在学界具有广泛影响,即便从今天看来,这两部近代文学研究著作,也依然具有开创性意义,为近代文学研究界所称道。在这两部近代文学史中,陈先生专门论述了胡适《五十年来之中国文学》中所忽视的、而在近代时期曾出现的旧体诗词创作及其作者群——宋诗运动、同光体代表诗人、近代四大词人等。在陈先生看来,1898年应是“近代文学”的真正开端,原因在于:甲午战败,对中国的刺激太大了,警醒了中国人,文人们才从八股文中解放出来,接受外来影响,开始倡导“新文体”,从而产生了“诗界革命”,乃至文学革命。

这以后,陈先生开始教中国古代文学,先后编写、出版了《中国文学史讲话》,以及《唐代文学史》《宋代文学史》(后合编为《唐宋文学史》行世)。另外,陈先生还曾开设过中国文学批评史课程,并专门编写了讲义,此讲义在时间上要早于国内不少著名文学批评史家的批评史论著。

30年代,陈先生撰写大量杂文,可谓在上海文坛叱咤风云,他不仅在大众语文化运动中首举大旗、在各种文坛论战中锋芒毕露,而且是左翼文化阵营中的骁将,堪与鲁迅、茅盾、郁达夫、陈望道、郑振铎、朱自清、徐懋庸、夏征农齐名。陈先生的杂文,大多短小精悍、泼辣尖锐、刺中时弊,其辞锋之犀利、讽刺之辛辣、识见之广博,在当时文坛堪称翘楚。这些杂文发表时,多以楚狂、楚狂老人、湖南牛、大牛等笔名行世,他笔名中的这个“牛”字,很能体现湖南人的倔强个性。现代文学史家唐弢先生在《申报·自由谈》合订本“序”中曾写道:如要写现代文学史,从《新青年》开始提倡的杂感文,不能不写;如要论述《新青年》后杂感文的发展,黎烈文主编的《申报·自由谈》不能不写,它对杂文的发展起了重要作用。而陈子展先生正是这个报纸副刊的经常撰稿人,陈先生在《申报·自由谈》发表的杂文数量,堪与鲁迅比肩。

四

陈先生学术生涯的高峰,应该是他享誉海内外的“诗”“骚”研究。自40年代中期开始,陈先生开始涉足《诗经》语译——将《诗经》译成白话文刊登在报纸上,发现读者反应不错,颇受欢迎,由此,陈先生对《诗经》产生了浓厚兴趣,结合教学,他开始着手对“诗三百”作逐一的注释、今译、评论和研究。他的《诗经》研究大致可分为三个阶段:第一阶段,问世于30年代的《诗经语译》;第二阶段,50年代出版《国风选译》与《雅颂选译》;第三阶段,80年代集大成的《诗经直解》出版,此后,又有《诗三百解题》问世。可以说,陈先生毕生用力最多、体现功力最深、成就最大的,首先是《诗经》研究,其次是晚年的《楚辞》 研究。

陈先生认为,《诗经》三百多篇作品从各个不同角度和层面反映表现了上古时代的社会生活,它是上古社会和历史的一面镜子,堪称上古社会的百科全书。对于历来争议较大的一些疑难问题,如孔子删诗说、采诗说、诗序作者、风雅颂定义等,陈先生都旗帜鲜明地表述了个人看法。为了解析诗篇本义,特别是其中可能涉及的历史与社会的多学科广博知识,陈先生都会予以详尽的引证,而这些引证的材料,很多要涉及天文、地理、历史、风俗、生物、考古、农业、军事、经济等多学科、多层面,他都不厌其烦地引证各种资料予以阐释和说明,这方面比较典型的案例有:《曹风·蜉蝣》《小雅·信南山》《小雅·宾之初筵》《周颂·良耜》《周颂·潜》等诗篇。我见过他的一个笔记本,记录了各种古代史料的原始资料,全部用毛笔小楷手抄。与学界其他《诗经》研究学者不同的是,陈先生特别注重对最新文物出土考古资料予以发掘与利用,及时地将这些资料运用于他的《诗经》诠释中,从而对这部上古时代的百科全书,尽可能地做出切合历史和时代的准确阐释。毫无疑问,陈先生确是20世纪《诗经》研究的大家,他完全堪与鲁迅、闻一多、郭沫若等近现代《诗经》研究诸大家并驾齐驱而毫无逊色。与他们相比,陈先生的《诗经》研究特别显示了属于他个人的独特风格特色,既有郭沫若等人的今译、注释路子——“汇注”“章指”,也有闻一多等人的专题研究成果——“解题”(“今按”),他的研究可谓兼顾两者而又能融为一体。无论从研究的深度乃至广度看,陈先生的《诗经》研究都达到了时代的最高层。

陈先生的《楚辞》研究开始于60年代。他搞《楚辞》,是既和古人“抬杠子”,也和今人“抬杠子”,他要爬梳、澄清历来在楚辞研究上笼罩的迷雾。我记得他当时明确说,他不赞同武汉大学刘永济教授的观点,由此,他下决心对楚辞作系统全面的梳理,对历代和现代的各家注本作逐家评述,而后提出自己的看法。陈先生翻遍了历代的《楚辞》注本,认真系统地研读了马、恩和西方许多理论家关于人类历史及社会发展的论著,参考了大量上古时代的出土文物资料和历代文献,努力用历史唯物主义和现代社会学眼光来看待和阐释楚辞中所反映表现的上古社会的历史与文化。可以说,集楚辞全部作品注、释、笺、译、论之大成的《楚辞直解》一书,确立了陈先生在现代楚辞学界的地位和影响,他自然被聘为了中国屈原学会的学术顾问,并被列为20世纪楚辞研究八大家之一。

陈先生作为经历大革命时代的革命者、新文化运动的推动者和左翼文坛的斗士,一生经历坎坷,令人感慨。2018年5月,上海市社联隆重举行大会,陈先生作为文学史家、杂文家,被学界公推为首批上海“社科大师”,这一殊荣,实乃众望所归,它是对陈先生一生学术成就的高度肯定。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制