“他属于所有的时代”

——曾艳兵谈卡夫卡

卡夫卡的确说过“一切障碍都在摧毁我”。卡夫卡也说过“我最擅长的事,是一蹶不振”这一类的话。但是,仅凭此就将卡夫卡看作是“丧神”、躺平、一蹶不振的代表,这种理解和认识显然是不够准确和全面的。固然有障碍在摧毁他,他也摧毁了许多障碍。卡夫卡的话是可信的,但有时候其实只能信一半,另一半正是这些话的反面。 (详见7版)

双基时代的诗歌:碳基与硅基生命独白与交响

当Chat-GPT以“硅基诗人”的身份叩击文学之门时,当脑机接口将神经脉冲转化为十四行诗,人类正站在历史的奇点时刻:碳基生命(人类)与硅基生命(AI、机器人)共生的双基时代已经来临,我们正见证一场史无前例的觉醒:碳基生命的肉身经验与硅基生命的算法逻辑,在语言的熔炉中碰撞出新的星火。 (详见8版)

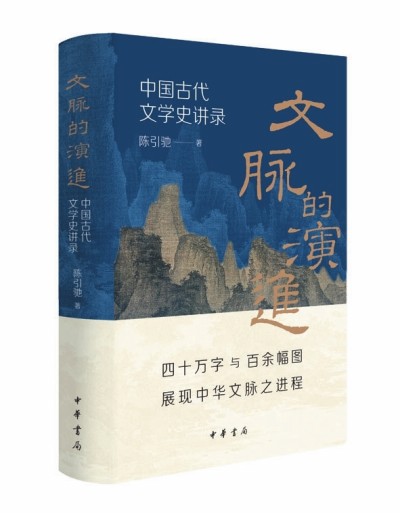

重构中国文学史的主体性和整体性

作者借用德国哲学家雅斯贝尔斯“轴心时代”之说,将中国文学的古今变迁史划分为三个“轴心时代”:先秦时代、唐宋之际、近现代之际。“中国文学史的三个轴心时代”高度概括了古今文脉的演进历程,揭示出每个大时代里文学活动的突破性进展、转折性意义和奠基性作用。在近现代文学的巨大变折中回观古代文学,尤具启发意义。(详见9版)

泰戈尔、吉卜林与诺贝尔文学奖的帝国往事

无论在20世纪反殖民运动勃兴的亚洲,还是在当下经过反殖民批判洗礼的文学课堂,被视为亚洲文明之光的泰戈尔与颂扬殖民帝国“文明开化伟业”的吉卜林都显得格格不入。但这两位诺贝尔文学奖得主确出自同一个人类历史上十分特殊的政治体——殖民与被殖民边界模糊的英印殖民地帝国。因此,与其说吉卜林与泰戈尔是无法共存的冰与火,倒不如说两位诗人更像是月亮的明暗两面。 (详见13版)

江晓原与刘兵对谈:“量子霸权”及其前景

对于将科技的发展放在一个适当的位置,同时意识到仅靠科技,甚至靠那些还不确定的科技,并不能解决所有的问题。科技只是社会存在中的一种力量和因素而已,如果没有与之相配套的其他要素的发展,不仅不能理想地解决各种现在和未来的问题,甚至还会带来新的问题。 (详见16版)

锁链与突围:《哪吒之魔童闹海》的“我在”困境与自我救赎

每个人固然可以依凭了自身的奋斗获取相应的利益,但不可忘却的规则,一定是建构正向的价值意义。生命终究需要一个明晰的意义标签,成长的本质,就是用理性、理想与行动为生命蓄积更多的正能量,助推其在无穷尽的封神之战中,用光明磊落的行动,收获实实在在的荣光。 (详见17版)

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇