■地米(苗族)

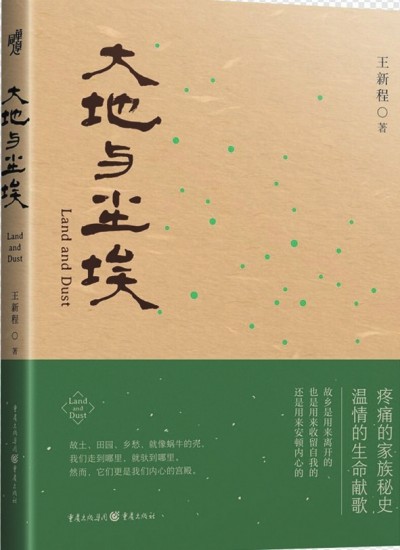

王新程(土家族,原名王伟)的处女散文集《大地与尘埃》出版后,在读者中引起了极大反响和共鸣,豆瓣评分9.5分。《大地与尘埃》主要围绕一个叫官渡滩的村庄展开。作为作者的老乡,官渡滩对我并不陌生。读《大地与尘埃》(后面简称《大地》),所有情形如同电影,一一浮现,真实可感。

一

读《大地与尘埃》,我读出了肝肠寸断的骨肉亲情。

《大地》写作的初衷,是为纪念母亲。又写到了父亲和姑姑,以及官渡滩的人事。本质上,写的是一个家族、一个村庄、一片土地的骨肉亲情。

重亲情,是咱们中国人骨头里面的一种品质,也是这个民族历经劫难却文明久远、生生不息的内在动力。

这种亲情是无私的奉献,慷慨的给予;是舍命相育,舍命相报,舍命相助。

母亲就是这样一位为儿女亲情磨损了一生的人。她的生命里,只有儿女亲情,唯独没有她自己。也可以说儿女亲情消耗完了她的一生。即使是病痛折磨,生不如死,命悬一线之际,哪怕是生命弥留的最后关头,她想到的,仍然是别人。

一个家族的团结,往往取决于这个家族中最有威望的那个女人。母亲就是这个家族中最具威望的女人。她用宽容、善良、坚韧把这个家族团结在一起,走过了那个无比困苦的艰难岁月。

父亲专制、蛮横、威严、骄傲,还有一点聪明,甚至“不务正业”,不像个农民。表面上看,似乎他常年走村串户,抛下家庭在外面吃香喝辣,“他一年一年在外走,到底是谋生,还是逃遁,或者悠游?”但事实上,个中艰辛,凄风苦雨,风餐露宿,遭人白眼,只有自己知道。有苦从不说,有爱也不善表达。这就是父亲,也是天下的父亲。

至于姑姑,就是我们武陵山人所叫的孃孃,为了帮衬长兄长嫂,照顾侄儿侄女,放弃了读书识字,放弃了心爱之人,放弃了幸福,甚至牺牲了丈夫。孃孃如父,孃孃如母,孃孃也如姐。这样的恩情,真的比天高,比海深,无以报答,不可形容。

另一方面,这种亲情并不是单向的传递,而是双向的奔赴。《大地》虽然主要写作对象是母亲、父亲和姑姑,但由此延伸出来的人们,无不重亲情,懂感恩。正如作者所说,家族是一条大河。河中流淌的,不是河水,而是血液。这血液带着不可更改的DNA,日夜奔流,传之后世,人们因沐浴了这深沉的亲情而血脉中流淌着深沉的亲情。

亲恩难忘。作为一名曾经的出版人,作者的写作是亲情的一种表达,一种致谢。文中出现不多,着墨很少的女儿春雨,也许她并不在官渡滩出生、长大,甚至可能与官渡滩的亲人们的交集也相对较少,但她身上也不可避免地流淌着这种血脉亲情。“临行前,我和女儿搂着母亲照了一张合影。我知道这是最后一次跟母亲合影了。女儿搂着母亲笑得很甜。拍完照,她就跑到走廊尽头啜泣不已。”

简短数笔,催人泪下,肝肠寸断。

二

读《大地与尘埃》,我读出了对大地的伟大致敬和深深感恩。

大武陵山区地处渝黔湘鄂四省市结合部。是相对独特的一个地理单元,也是相对独特的一个文化单元。武陵山区山高谷深,土地贫瘠。酉阳五千多平方公里全是高山深谷。我的老家后兴盖,山上长的全是丝茅草、灌木丛。土地全是岩窠土、鸡窝土,撤区并乡前全乡没有一块水稻田。而且一年四季缺水。这样的生存环境,似乎人人得而抛之而后快。

但是,没有人不热爱自己的故乡。所谓儿不嫌母丑,狗不嫌家贫。无论她多么贫穷、落后,甚至原始,故乡永远都是我们的第二个母亲。有人说,没有故乡的人,是可耻的,似乎有些过了。但是我想说,没有故乡的人,是贫穷的。精神的贫穷。

一个人心存故乡,走马天下的时候,就有了退路和底气,心之所向,素履以往。

印象深刻的是,作者写他坐在苞谷林边,感受苞谷林中那大海般盎然的生机和潮水般的蓬勃绿意。这是从内心深处升腾起来的自然情感。没有对大地深沉的热爱,就不可能有如此真切的感受。

相比之下,我对苞谷林就不感冒多了。小时候打猪草,往往被苞谷叶“活”得皮肤红肿,又痛又痒,苦不堪言。苞谷叶翠绿的叶面上,长有一种细细的绒毛,看似柔软,实为刀剑。夏天天热,汗水出来极易被苞谷叶贴上皮肤。一旦贴上,上面的绒毛马上就会让你火急火燎地难受。

大地养育了我们,给予了我们一切,又教会了我们一切,最后又接纳了我们。

大地是万物之母。

我们在大地上种植庄稼,养殖牲畜,修房造屋,哺育后代,经历草木的荣枯,生死的轮回……

父亲常年奔波在外,但他的根仍然没有离开大地。他第一次到儿子的新家,最关心的还是儿子与大地的关系。他说,“那热——我怕你噻,要老得动不得了,才会回官渡滩养老哦!”

母亲、姑姑,就更不用说了。她们生于大地,长于大地。就像大地上的一株庄稼。生根,发芽,开花,结果,最后零落成泥,归于寂静……

对父母来说,“城里的房子离地千尺,不接地气。这地跟官渡滩的地不同。这地只长花草,官渡滩的地长红薯、洋芋、苞谷”。

回望故乡,就是回望大地。

我们来自于大地,也必将回归于大地。

三

读《大地与尘埃》,我读出了百转千回的一颗赤子之心。

突然想起一句话:走得再远,也不要忘记了为什么出发。

从官渡滩出走,离开官渡滩三十多年,作者从来没有忘记过为什么出发。没有忘记过官渡滩。无论由乡而县,由县而地,由地而市,由市而京,作者都是在一次次抵达中又一次次返回。这不仅仅是地理和空间意义上的抵达与返回,更是心灵和精神意义上的抵达与返回。

除了青少年时代一直呆在官渡滩外,王伟从北京回官渡滩的次数,比我从县城回老家的次数还要多;他在北京接待的乡亲,可能比我在县城接待的乡亲还要多。每一个重要的人事时刻,每一个重要的时令节气,他都没有缺席。他“人在曹营心在汉”,每时每刻都听到那片土地在召唤。

而从官渡滩走出来的人们,一次次把腊肉、风萝卜、香肠、豆腐干、鲊海椒、洋芋,以及故乡的人事变迁、方言土话、大时小务、鸡毛蒜皮,一一带到了北京。

在人们的心目中,别墅必是金碧辉煌,纤尘不染,锦衣玉食,排场奢华。但王伟的别墅不。他的别墅架柴火灶,煮柴火饭,煮锅巴饭,煮洋芋,煮风萝卜;他的院子里养鸡,种芋头,种海椒,种南瓜,种西红柿,种茄子。

满满的人间的样子,满满的世俗的样子,满满的烟火气息。

父亲说他把官渡滩的家搬到北京来了。

他对故乡、亲人、乡邻不遗余力地帮衬。生怕稍有怠慢,辜负了他们的如天恩情。单单是表妹的工作,就换了又换,其间得操多少心,托多少情,说多少好话。但同时他也坦然承认自己所在意的仕途功名:为了不耽误自己的前程,“这个节骨眼上,哪怕一根头发丝都不能来搅我的局”,“心里眼里都是那把明晃晃的椅子”。他把表兄弟俩的事情草草交由哥哥处理,然后一心一意等待好运降临。

姑姑如父,他也待姑姑如父。他央请姑姑到北京跟他住在一起。姑姑背他姐弟长大,他养姑姑到老。

妻子说他身上拴了根皮筋,只要故乡和亲人有什么风吹草动,就一下子把他拉了回去。

他把故乡的男人们比作一棵树,而把女人们比作丝茅。似乎在王伟那里,丝茅和芭茅是有区别的。而我总是将它们混为一谈。无独有偶,诗人冉仲景曾写过一首诗《芭茅满山满岭》,也是写的母亲,天下的母亲:

她们满头的白发/与青春相距多远/她们风中摇曳的姿影/与幸福和美梦没有多少的关联/昨天,我告别了母亲/沿着河流的方向远行/今天,我回到家乡/就看到了芭茅满山满岭……为高粱让出一小块土地/傻到了不剩一丝芳馨/谁有芭茅那样的宽厚坚韧/只有母亲,只有母亲。

——他还是那个“啷吧儿”“幺儿”,他还是那个赤子,只是地点换成了北京。

城市在变,居住地在变,单位在变,职务在变,年纪在变,容颜在变,唯一颗赤子之心不变。虽百转千回,不忘初心。

出走半生,归来仍是少年,少年已生华发。

四

读《大地与尘埃》,我读出了朴素的人间至理和明亮的精神品质。

在乡间,许多人身上都有一种可贵的生存哲学和人生智慧;同时也具有一种朴素、隐匿却又明亮的精神品质。它们可能从人世经历中习得,也可能完全出自性情和本能,与生俱来,也可能来自血液深处的滋养和回馈。

母亲说,“一个姑娘生得好看又聪明,要是没有一副好命来配,就好比金元宝装在破布袋里,不是金元宝把布袋刮破,就是布袋把金元宝蒙蔽了”。

跟王伟一样,在乡政府工作时催农业税,搞计划生育等事情,我也经历过。但那时没有人像父亲那样告诉我,“虽说手杆拗不过大腿,筷子拗不过门枋,但是脑壳长在个人(自己)肩膀上……”

父亲见识广,行脚宽,乡邻都找他论公理,断是非。他论事的标准就是仁义。其实,在乡间,仁义是最基本最普遍的道德要求,但是要把仁义做到极致,又十分不易。父亲一生行走,远稼穑,少农事,但他也许是土地上的另一种植物或庄稼,用另一种方式保持着与土地的血肉联系。他说:“有恩不报,人皮难背。”

一天学没有上过的姑姑,她的许多话,同样叫人受益终生。她说:“在官三日人问我,离官三日我问人。这世道就这样啊,这世道不是为难你一个人。”姑姑还说:“好日子好福气是你们的。各是各的命。你们在你们的命里享福,我们在我们的命里劳碌。这才是正道理。”

这让我想起另一句话:生命本身有个冬天。每个人都在自己的命里孤独地过冬。

在乡间,许许多多一字不识,一生沧桑,一脸黢黑的人,是我这个同样来自乡间的人很敬重的。他们也许卑微而潦草,但本色出演,热辣滚烫,活得自然,自在,自悦,自洽。为什么叫《大地与尘埃》? 因为他们都是大地生长出来的小人物,平凡人;因为我们都来自于大地,来自于尘埃,也必将归于大地,归于尘埃。相比之下,不少衣着光鲜口吐莲花者,很容易就让我看出了他们道貌岸然背后所隐藏的虚伪、谄媚和渺小。

许多时候,我们在所谓的追求、奋斗的路上,把一些可贵的品质弄丢了。

官渡滩人,以及和官渡滩一样的人们,他们那些明亮的精神品质,我以为最显著的有三个。

一是仁义。亲情恩情自不必说了。不仅倾力相帮,更会舍命相助。他杀头猪,可以分你半边,还是带猪尾巴那半边。他仅有的五千存款,你可以随时全部拿去。哪怕遇到陌生人,也会尽力接济。那个年代,父亲更是拿着家中偶得的茅台酒满村走遍,一人一杯。说实话,如是换作你我诸君,不一定能够做到。

二是顺命。面对读书和婚姻,姑姑抗争过,上吊,跳河,甚至也曾叹惜过。但最终都顺应自己的命运。她没有怨天尤人。甚至在面对可以说有恩于他们,有负于自己的“后家(娘家)”和侄儿的时候,她也没有让他们背负哪怕一点点儿欠恩的包袱。“是婚姻、生育以及共同的劳苦,让他们在尘世认领了自己的命运。”这些大地上长出来的人们,就像大地上的庄稼一样,沐浴着阳光雨露欣欣向荣地生长,最终又回归于尘土。他们就是那群看清了生活的真相依然热爱生活的英雄。

三是自尊。他们在大地上活着,遵从于内心伦理,听命于季候律令。就像姑姑,即便到了山穷水尽走投无路的境地,依然不肯向自己的“后家(娘家)”和侄儿打一声招呼。虽然“后家(娘家)”和侄儿满怀感恩之心。但是姑姑说,“各是各的藤,各有各的瓜。我一个亲戚插进来,我过得不安心,你们也过得不安生。你们对我再好,我领受起来,像是偷来的,内心羞愧”。生死尚且看透,富贵于我何求。

我时常想起南北朝陶弘景的一首诗:

山中何所有,岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。

在这个世界上,有一种高贵,带着泥土。

五

读《大地与尘埃》,我读出了一种大道至简的文学表达。

从文学上看,《大地》具有很高的艺术水准。

《大地》再一次向我们证明:艺术的最高标准,就是大道至简,大巧若拙。

一本二十万字的纪实散文,主要只写了三个人物。但是读起来一点也不觉得冗长、累赘。我想其中最重要的原因在于,作者采用了分节叙述的方式。每节一个主题或故事。既独立成篇,又融会贯通。

每一节的开头和结尾,都经过了深思熟虑,谋篇布局,引人入胜。比如,写父亲的第一节的第一句话:父亲终于来我家了。

八个字,紧张,突兀。

尽管作者在写作的过程中,尽可能地描写、叙述,冷静、克制,但平实的语言后面仍然可见奇崛和陡峭。于无声处听惊雷,在静水中起波澜。不少地方更是采用方言土话,让人感觉真切可感。方言土话后面,不少明亮的警言精句,诗意弥漫:

大地接纳她的一位女儿回家了。这是人世播撒进大地深处的又一粒种子。从此她成为大地一部分,与大地一起滋养和孕育,一同经历四季、雨水,一起承担耕种、收获,一起包容,一起忍耐,一起希冀。在她长眠的地方,会长出新的庄稼、草木,新的悲伤和幸福,以此养育一代又一代儿孙。

他写苦难,却不抱怨;他写命运,几多坦然;他写伤口,全部交给时间。

写完这篇文章的时候,我从九月份进入写作的那首诗歌,也绵延来到了最后一节:

一下雨,我就会想起昨天。想起过去。

即便我知道,雨就下在现在,我还是会想起昨天。

像想起一种虚无。

雨把我分隔在了雨的这一边,我无法穿过雨。

就像我无法穿过昨天,回到过去。因此,

我常常在雨中发呆,等待一场雨把雨下完,

没有下完也没有关系。

2024.10.10重庆酉阳·桃花源

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制