尽管回避说教,但简·奥斯汀(Jane Austen,1775—1817)十分关注情感教育,这一问题以不同的形式出现在她的小说中。人物的成长经历、阅读的体验、对自身社会存在的反应和审视是决定他们情感能力和道德修养的关键因素。对于奥斯汀来说,小说能够成为一种可靠的媒介,以探索和传达深刻的社会和伦理观察,从而启发人们在现实生活中的思想。奥斯汀曾通过《诺桑觉寺》(Northanger Ab⁃bey)的叙述者为现代小说辩护,称其为一种严肃的文学体裁,重要性不亚于如诗歌、论文、布道(sermons)这些英国传统的高级阅读文本:“[小说]展示了最强大的思想力量,将对人性的最透彻的了解,对其多样性的最巧妙的描绘,最生动的智慧和幽默,以最佳的语言传达给了世界。”英国小说的奠基式发展与18世纪英国的工业化和现代化进程相呼应:小说发现和书写了英国社会的思想转型,并由此引发对情感管理问题的关注。

奥斯汀并不是她那个时代唯一一位强调教育对一个人道德和情感形成重要性的作家。在18世纪英国感性文化(culture of sensibility)的影响下,奥斯汀与同时代作家都对情感教育有着特别的关注。然而,奥斯汀的独特之处在于发现了感性中的道义、理性中的掩饰,拒绝在强烈的情感与审慎的理智之间作出单一化的判决,从而得以呈现出真实而非虚拟的人性状态。同时,与多数同时期女性作家不同的是,奥斯汀不仅关注女性的教育,还描述了情感教育对两性发展的重要性。她通过作品展现了情感教育在塑造个人性格和社会关系中的关键作用,强调了它对男女平等发展的深远影响。

一

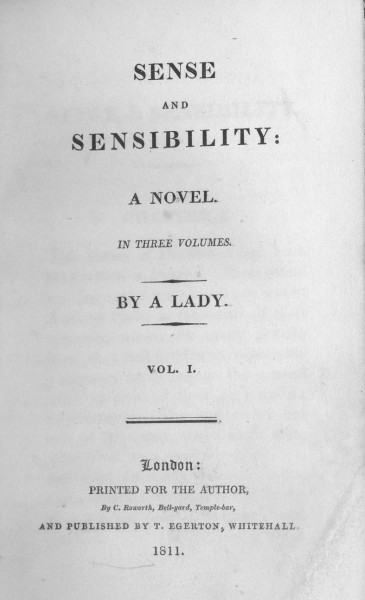

养育问题及其对一个人性格的影响,在奥斯汀所有成年后完成的小说中都有或多或少的体现。《诺桑觉寺》的开篇描述了女主人公的童年和少年生活,其特点是父母充满关爱但又非常灵活的养育方式。凯瑟琳·莫兰(Catherine Morland)没有被她的父母要求精通女孩子“必须掌握”的传统才艺;事实上,凯瑟琳认为“世界上没有什么比从房子后面的绿色山坡上滚下来更好的了”。《理智与情感》(Sense and Sensibility)的第一章描述了有关达什伍德夫人(Mrs. Dash⁃wood)和她三个女儿的性格特征,并形容玛丽安(Marianne)的过度感性得到了她同样感性的母亲的珍视。《傲慢与偏见》(Pride and Prejudice)的叙述者通过伊丽莎白·班纳特(Elizabeth Bennet)的意识明确地批评了班纳特夫妇作为父母在对子女行为和准则指导上的缺陷。《曼斯菲尔德庄园》(Man⁃sfield Park)通过托马斯·贝特伦爵士(Sir Thomas Bertram)这一人物的塑造呈现了一个焦虑却犯下了严重教育错误的父亲。艾玛·伍德豪斯(Em⁃ma Woodhouse)是由她父亲(和家庭教师)的放纵和乔治·奈特利先生(George Knightley)对这种放纵的竭力抵制共同教养长大的——正如女主人公在小说结尾所总结的那样(《艾玛》〔Emma〕)。安妮·艾略特(Anne Elliot)的老朋友拉塞尔夫人(Lady Russell)被安妮视为母亲一般的长者;她早先的劝导导致安妮放弃与弗雷德里克·温特沃斯(Frederick Wentworth)的初恋——这不仅是《劝导》(Persuasion)一书的重要故事背景,也驱动了小说主题的进展。

在现实生活中,奥斯汀热衷于观察父母们在培养孩子们的习惯和举止方面所起的重要作用。奥斯汀在一封书信中描述了她对她的小侄女凯西(查尔斯·奥斯汀的女儿)的看法,并表示“天性已经给予她足够多了,但是方法上有欠缺……如果他们(凯西的父母)再努力一点,凯西真的会是一个非常讨人喜欢的孩子。”(1813.7.3—7.6) 同样,奥斯汀在另一封信中指出,她希望她的侄女安娜·奥斯汀·勒弗洛伊(Anna Austen Lefroy)能够在意识到杰迈玛(安娜的大女儿)“非常易怒的坏脾气”后,“给予杰迈玛所需的早期和稳定的关注”(1817.3.13)。尽管相信父母在孩子的情感教育中起着至关重要的作用,但很明显,就像本节第一段中的例子中所展示的,奥斯汀对她小说中父母的刻画远非理想。在一项关于奥斯汀与教育的研究中,托尼·坦纳(Tony Tanner)表示,奥斯汀笔下的所有女主人公都接受了来自“男士、年长的女士或姐妹、经验或她们自己”的教育,但是教育“从不是(来自)父母”。坦纳指出奥斯汀小说中的父母在对孩子施加积极影响方面几乎是“无用”的角色;但是,这并不意味着这些父母对子女漠不关心——引起质疑和反对的,是他们对子女的教育方法。例如,在《诺桑觉寺》中,当凯瑟琳被蒂尔尼将军(General Tilney)以极度冷漠的方式打发回家时,她的父亲、母亲和兄弟姐妹们在门口热情地欢迎她,这“唤醒了凯瑟琳心中最美好的感觉”。然而,读者很快就意识到,父母对凯瑟琳安慰的方法是徒劳的,因为他们仅仅关注凯瑟琳的安全归来,而不能理解和安慰这个第一次出远门的17岁少女被毫无征兆地下了逐客令以后内心的不安和郁闷——父母“从未揣测过她的心思”。

奥斯汀对教育的关注核心在于对人的内心的了解。只有当一个人有恰当的感知力量(包括自制力),才能够做出真正优质和明智的判断。在《曼斯菲尔德庄园》的开篇,10岁的女主人公范妮·普莱斯(Fanny Price)被描述为缺乏了学术方面的训练:她的表姐玛丽亚·贝特伦(Maria Bertram)和朱莉娅·贝特伦(Julia Bertram)惊讶地指出范妮竟不熟悉教科书中的地理和历史知识。小说的叙述者对范妮在学科教育上的缺失表现出了极大的宽容,并批评了贝特伦小姐们在情感教育上的缺失:“尽管她们有不错的天赋和早期获得的信息,但完全缺乏自知之明、慷慨和谦逊的品质。”在整部小说中,叙述者通过范妮的良好判断力与她的表哥表姐们(埃德蒙〔Ed⁃mund Bertram〕除外)的不良原则之间的对立,一步步清晰地表明了,在心灵和思想的成熟和成长方面,内在品质远比外在品质更为重要。因此,在小说的结尾,托马斯爵士(Sir Thom⁃as Bertram)反思了他在对子女教育中的错误:“一定是缺乏了内在的东西……表面上的优雅和才艺不会从道德层面改善思想”;他的孩子们接受着上流社会传统的学科教育和才艺训练,却从来没有被教导过应该如何控制自己的脾气——他们无法适当地克制自己的欲望,这使他们在行动上也同样任性。

二

与同时代的保守派作家简·韦斯特(Jane West)或激进派作家伊丽莎白·英奇博尔德(Elizabeth Inchbald)相比,奥斯汀似乎不太依赖“养育”作为培养一个人情感和道德智慧的决定性因素。在《一个道听途说的故事》(A Gossip’s Story)中,韦斯特需要将两姐妹的成长经历分开——路易莎(Louisa)由温和但严厉的父亲抚养,玛丽安(Marianne)由慈爱但放纵的祖母抚养——以解释她们不同的习惯和性情。除此之外,这部小说与奥斯汀的《理智与情感》在人物特征、场景、事件等多个方面都非常相似。在《一个简单的故事》(A Simple Story)中,英奇博尔德同样在描绘母亲和女儿的性情特征时强调了她们截然不同的成长经历。然而,在奥斯汀的世界里,养育并不一定是决定人物命运的关键。父母对子女教育上的忽视可以创造一个“莉迪亚”(Lydia),但也可以创造一个“简”和“伊丽莎白”(《傲慢与偏见》)。阅读和社会经验等因素也会显著影响一个人的性情、行为和判断力,从而弥补养育的缺失。在《劝导》中,本威克上校(Captain Benwick)沉浸于阅读感伤的诗歌,以表达对未婚妻过早死亡的悲痛;安妮善意地建议本威克多读一些散文,尤其是那些“用最高的准则和最强的道德和宗教性忍耐来唤醒和强化思想”的散文。稍后,当安妮独自静下来反思这一建议时,她不得不承认,向本威克“宣讲”顺从和忍耐,使她“在一个她自己的行为无法接受检验的问题上表现得很雄辩”。安妮的这般反思让读者想起安妮在与温特沃斯上校和马斯格罗夫(Musgrove)小姐们一起散步时,一边观望温特沃斯与路易莎·马斯格罗愉快地交谈,一边独自安静地默诵与秋天有关的诗歌(秋天唤起柔情和感性)。为了抑制她内心的痛苦、爱意和对路易莎潜在的嫉妒,安妮选择在感性的诗句中寻求她的情感庇护。

在阅读这一话题上,英国18世纪晚期的激进派和保守派女性作家都反对人们在感伤性阅读中的自我放纵。例如,在《教育的好处》(The Advantages of Education)一书中,韦斯特的模范女主人公玛丽亚·威廉姆斯(Ma⁃ria Williams)不赞成她的朋友夏洛特(Charlotte)对喜爱的一首诗表现出过度的激情,而是赞赏古希腊诗人更理性地表达情感的方式。在《女权辩护》(A Vindication of the Rights of Woman)中,玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)建议年轻女性去阅读“锻炼理解力和控制想象力”的书籍,而不是阅读可以动摇其原则的感伤小说。从本质上讲,阅读既是一个问题,也是一个解决方案——它指向了正面教育的可能性,但也承担了错误教育的风险。

在他对18世纪感性文化的研究中,克里斯托弗·内格尔(Christopher C. Nagle)将感性与私密性联系起来,指出“18世纪的印刷文本消费者对私人阅读可能导致的过度享乐表达了极大的担忧”。奥斯汀在她的书信中经常将阅读的情景描述为一种“共享活动”——例如她向家人和朋友们朗读自己的作品,或者她与家人一起阅读其他人的作品。在《诺桑觉寺》中,亨利·蒂尔尼(Henry Tilney)责备凯瑟琳独自沉溺于哥特小说并将其作为评估现实生活的基础,还批评她在阅读中形成了戏剧性的、毫无约束的想象力。同样在这部小说中,埃丽诺·蒂尔尼(Eleanor Tilney)温和地抱怨她哥哥独自一人阅读《奥多芙之谜》(The Mysteries of Udolpho),而不是与她一起阅读。对奥斯汀来说,人们的阅读方式以及他们选择阅读的内容往往能够映射他们的思维活动。在描述玛丽安·达什伍德(Marianne Dashwood)和约翰·威洛比(John Willoughby)在《理智与情感》中的阅读方式时,玛丽莲·巴特勒(Marilyn Butler)表示,奥斯汀通过描写这对恋人阅读的方式揭示了他们的轻率和自私:“他们两个人在私下一起阅读的举动导致了极度自我放纵的结果……全神贯注于他们彼此间的追求,他们粗鲁地忽视了社交圈里的其他人。”巴特勒的评论不仅表明了阅读与思维习惯之间的相互作用,从更广义的角度来看,社交礼仪有时要求人们克制自己的情感倾向。在这部小说的前半部分,玛丽安不赞成这条礼仪规则;当她表达对威洛比的偏爱时,并不愿意承认其中的不妥之处,还调侃道:“我太放松了……我违背了基本的礼仪观念;我在本该保留的地方一直是坦率和真诚的。”

三

事实上,在奥斯汀的作品中,社会被描绘成一所大“学校”,向小说中的人物传授世道人情,并影响着他们的行为、情感和判断力。有时,情感克制会成为一种社会表现(social performance)——人物被迫出于各种原因将他们的真实感受隐藏在礼貌的外表之下。在《理智与情感》中,威洛比在与玛丽安热恋期间突然离开了巴顿小屋(Barton Cottage),之后他们在伦敦的宴会上再次相遇:此时的玛丽安尚不知威洛比为了物质利益已经与富有的格蕾小姐(Miss Grey)订了婚,而威洛比则急需掩盖他与玛丽安之间的感情。小说叙述者仔细描述了这两个人物在聚会上看到对方时的反应:玛丽安的全心全意的、自发的喜悦与威洛比压抑和不自然的行为形成鲜明对比。在埃丽诺·达什伍德(Elinor Dashwood)察觉到玛丽安急于在聚会上去接近威洛比时,她不得不提醒妹妹不要“向在场的每个人透露自己的感受”。虽然玛丽安不明白她为什么要为了其他人而违背自己的意愿,但威洛比饱经世故,并完全理解这种在公共场合(以及在他的未婚妻的眼皮底下)进行表演的需要。虽然爱恋玛丽安,但威洛比还是选择了与一个他不爱的富有女人结婚来取得自身社会地位的晋升。叙述者这样描述了威洛比在看见玛丽安时的内心活动:“他觉得有必要即刻用力控制自己”。值得注意的是,在这部小说的另一个场景中,当露西·斯蒂尔(Lucy Steele)从口袋里拿出一封爱德华·费拉斯(Edward Ferrars)曾经写给她的情书递给埃丽诺看时,埃丽诺也告诉自己“努力克制是必不可少的”,因为她不能让露西的虚情假意得逞。因此,情感的自制既可以用于卑鄙的社会表现中,也可以用于值得称赞的社会表现中。芭芭拉·哈代(Barbara Hardy)在评论玛丽安因为费拉斯夫人(Mrs Ferrars)在聚会上傲慢地轻视埃丽诺而突然哭起来的场景时,这样写道:“奥斯汀在这里通过精神和礼节的崩溃‘礼貌地’揭开了社交礼仪扭曲和羞耻的一面”。奥斯汀谴责着一个将外表置于真实之上的、礼貌却残酷的社会。尽管奥斯汀将玛丽安的任性描述为一种自私的弱点,但是她同时强调了那些玛丽安表露的真实情感所具有的珍贵价值。奥斯汀对玛丽安的情感状态进行了多重角度的剖析,而不是像同时期的保守派或激进派作家那样,单一地批判对感性的纵容。

在《诺桑觉寺》中,凯瑟琳对自己不懂得以美学视角欣赏自然风景而感到羞愧,而小说的叙述者在这时诙谐地讽刺道:“拥有一个博识的头脑,就意味着无法成全他人的虚荣心,这是明智的人希望避免的。尤其是一个女人,如果她不幸知道任何事情,就应该尽可能地去隐藏它”。在这段话中,情感的约束促成了一种利己的行为,就像威洛比为了维护他的物质婚姻而控制自己的情感表达一样。这种针对人际关系的指导性规则教导一个人为了取悦而隐藏,从而助长了他们的不诚实和不真诚。

在一篇题为《在曼斯菲尔德庄园》(“In Mansfield Park”)的论文中,莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling)阐释了人们在阅读奥斯汀作品时所可能感觉到的一种“可怕的压力”(terrible strain),这种压力让人们意识到作为个体所需要承担的重大责任以及面对社会意义必须持有的警惕。特里林评论道:“道德生活从来没有像奥斯汀所展示的那样被展现出来——它从来没有被构思得如此复杂、困难和令人筋疲力尽”。如特里林所指出的,在奥斯汀的世界中,警惕性的情感控制对于个人的社会存在至关重要,这一观点通过社会对个人思想的强烈而不完全积极的影响在奥斯汀的作品中充分地展示出来了。在《理智与情感》中,玛丽安在一个以金钱和地位常常主导爱情规则的社会中接受了教育,也通过不幸的初恋经历学会了认真反思自己过去的行为。玛丽安在小说结尾对埃丽诺说:“每当我回顾过去时,我都看到一些责任被忽视了,或者一些缺陷被放纵了。”在《奥斯丁问题》一书中,黄梅评论道:“埃丽诺的‘理智’乃是经过矫正的‘感情’,它不仅受责任和理性的双重指导,也建立在善于体察世界、体察他人和自身的基础之上。”这一评论既点明了理智和情感之间的相通之性,也体现了“社会”作为指导因素在一个人情感教育中的重要地位。在《曼斯菲尔德庄园》这部小说中,范妮被描绘成一个安静的社会环境观察者,并且经常能够非常公正地判断她所看到的事物。在范妮和玛丽·克劳福德(Mary Crawford)就亨利·克劳福德(Henry Crawford)向范妮求婚一事的谈话中,范妮终于向玛丽透露了她对亨利的品性的不满,并以她所看到的亨利和贝特伦小姐之间不恰当的调情作为事实依据。这时范妮也许在无意中为自己总结了最能代表她思维习惯的描述——她说道:“我很安静,但我并不盲目。”外部世界强化了范妮的与生俱来的正面品质,特别是她的自律能力和洞察力,也通过她公正判断事物的经验教会她相信自己的心。

四

乔治四世(George Ⅳ,1762—1830)摄政时期的图书馆馆长詹姆斯·斯坦尼尔·克拉克(James Stanier Clarke)曾写信向奥斯汀提议,希望奥斯汀可以在她未来的作品中塑造一个如他本人所描述的牧师形象。后来奥斯汀在给克拉克的回信中写道:“在我看来,如果要支撑起您所描绘的这个人物,作者必须接受过古典教育或者至少对古今英国文学有广泛的了解——然而我想我可以自诩是有史以来最无知和寡闻的胆敢成为女作家的人。”(1815.12.11)奥斯汀在写给克拉克的另一封信中表示:“我必须保持自己的风格并以我自己的方式继续前进。”(1816.4.1)奥斯汀坚持自己的写作风格,也清楚自己小说的特点。不同于同时期的保守派作家,奥斯汀不惧于展示个人情感在私人生活与公共生活之间的冲突;不同于同时期的激进派作家,奥斯汀将这些冲突视为增强自我与社会之间相互依赖的必要因素。即使奥斯汀经常选择不去定义她所描绘的事物的意义,她的叙述也充当了道德和情感洞察的媒介,向人物和读者展示了他们社会存在的复杂性质。

在探讨奥斯汀对情感教育的态度和处理方式的过程中,本文通过对奥斯汀主要小说和书信的分析,说明了养育与成长、阅读体验和社会经历的重要作用和意义。奥斯汀在她的小说中对情感的重视反映了18世纪末至19世纪初英国社会对其自身感性文化的思考,呈现了深刻的道德和社会观察,也成为探索奥斯汀写作原则的重要因素。在探索情感和理智之间的平衡关系时,奥斯汀摆脱了传统道德小说中的二元化人物塑造传统,创造了更真实而非虚拟的人性状态,为现实主义小说的发展奠定了基础。

(作者为北京大学外国语学院英语系助理教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制