■张国刚

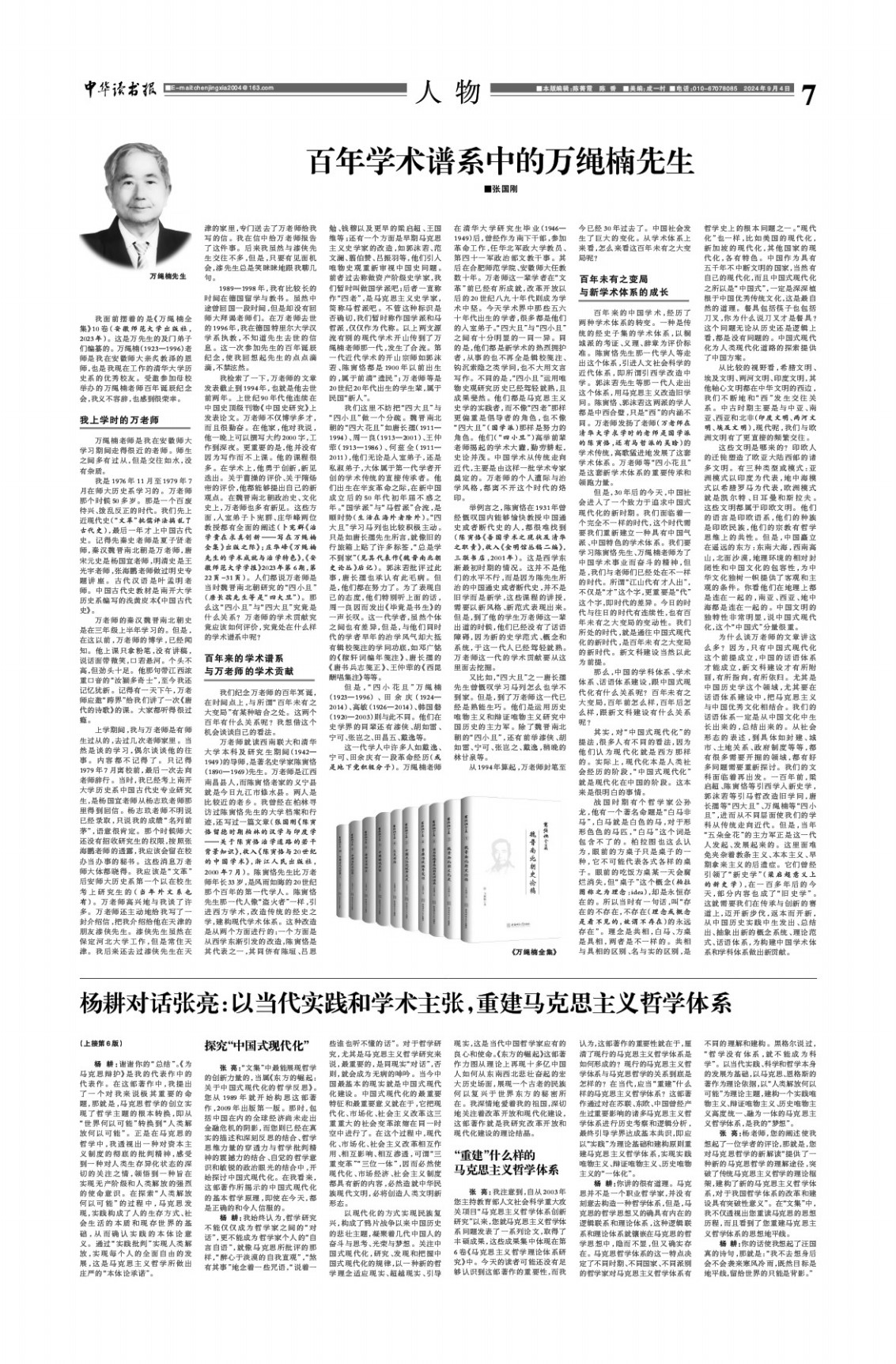

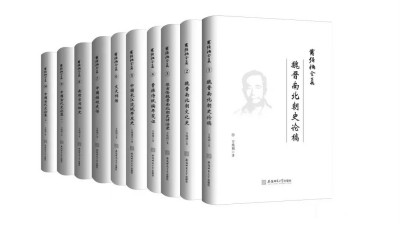

我面前摆着的是《万绳楠全集》10卷(安徽师范大学出版社,2023年)。这是万先生的及门弟子们编纂的。万绳楠(1923—1996)老师是我在安徽师大亲炙教泽的恩师,也是我现在工作的清华大学历史系的优秀校友。受邀参加母校举办的万绳楠老师百年诞辰纪念会,我义不容辞,也感到很荣幸。

我上学时的万老师

万绳楠老师是我在安徽师大学习期间走得很近的老师。师生之间多有过从,但是交往如水,没有杂质。

我是1976年11月至1979年7月在师大历史系学习的。万老师那个时候50多岁。那是一个百废待兴、拨乱反正的时代。我们先上近现代史(“文革”批儒评法搞乱了古代史),最后一年才上中国古代史。记得先秦史老师是夏子贤老师,秦汉魏晋南北朝是万老师,唐宋元史是杨国宜老师,明清史是王光宇老师,张海鹏老师做过明史专题讲座。古代汉语是叶孟明老师。中国古代史教材是南开大学历史系编写的浅黄皮本《中国古代史》。

万老师的秦汉魏晋南北朝史是在三年级上半年学习的。但是,在这以前,万老师的博学,已经闻知。他上课只拿粉笔,没有讲稿,说话面带微笑,口若悬河。个头不高,但劲头十足。他那句带江西浓重口音的“汝颍多奇士”,至今我还记忆犹新。记得有一天下午,万老师应邀“跨界”给我们讲了一次《唐代的诗歌》的课。大家都听得很过瘾。

上学期间,我与万老师是有师生过从的,去过几次老师家里。当然是谈的学习,偶尔谈谈他的往事。内容都不记得了。只记得1979年7月离校前,最后一次去向老师辞行。当时,我已经考上南开大学历史系中国古代史专业研究生,是杨国宜老师从杨志玖老师那里得到回信。杨志玖老师不明说已经录取,只说我的成绩“名列前茅”,语意很肯定。那个时候师大还没有招收研究生的权限,按照张海鹏老师的透露,我应该会留在校办当办事的秘书。这些消息万老师大体都晓得。我应该是“文革”后安师大历史系第一个以在校生考上研究生的(当年外文系也有)。万老师高兴地与我谈了许多。万老师还主动地给我写了一封介绍信,把我介绍给他在天津的朋友漆侠先生。漆侠先生虽然在保定河北大学工作,但是常住天津。我后来还去过漆侠先生在天

津的家里,专门送去了万老师给我写的信。我在信中给万老师报告了这件事。后来我虽然与漆侠先生交往不多,但是,只要有见面机会,漆先生总是笑眯眯地跟我聊几句。

1989—1998年,我有比较长的时间在德国留学与教书。虽然中途曾回国一段时间,但是却没有回师大拜谒老师们。在万老师去世的1996年,我在德国特里尔大学汉学系执教,不知道先生去世的信息。这一次参加先生的百年诞辰纪念,使我回想起先生的点点滴滴,不禁泫然。

我检索了一下,万老师的文章发表截止到1994年,也就是他去世前两年。上世纪90年代他连续在中国史顶级刊物《中国史研究》上发表论文。万老师不仅博学多才,而且很勤奋。在他家,他对我说,他一晚上可以撰写大约2000字,工作到深夜。更重要的是,他并没有因为写作而不上课。他的课程很多。在学术上,他勇于创新,新见迭出。关于曹操的评价、关于隋炀帝的评价,他都能够提出自己的新观点。在魏晋南北朝政治史、文化史上,万老师也多有新见。这些方面,入室弟子卜宪群、庄华峰两位教授都有全面的阐述(卜宪群《治学贵在求真创新——写在万绳楠全集》出版之际》;庄华峰《万绳楠先生的学术成就与治学特色》,《安徽师范大学学报》2023年第6期,第22页-31页)。人们都说万老师是当时魏晋南北朝研究的“四小旦”(唐长孺先生等是“四大旦”)。那么这“四小旦”与“四大旦”究竟是什么关系? 万老师的学术贡献究竟应该如何评价,究竟处在什么样的学术谱系中呢?

百年来的学术谱系与万老师的学术贡献

我们纪念万老师的百年冥诞,在时间点上,与所谓“百年未有之大变局”有某种暗合之处。这两个百年有什么关系呢? 我想借这个机会谈谈自己的看法。

万老师就读西南联大和清华大学本科及研究生期间(1942—1949)的导师,是著名史学家陈寅恪(1890—1969)先生。万老师是江西南昌县人,而陈寅恪老家的义宁县就是今日九江市修水县。两人是比较近的老乡。我曾经在柏林寻访过陈寅恪先生的大学档案和行迹,还写过一篇文章(张国刚《陈寅恪留德时期柏林的汉学与印度学——关于陈寅恪治学道路的若干背景知识》,收入《陈寅恪与20世纪的中国学术》,浙江人民出版社,2000年7月)。陈寅恪先生比万老师年长33岁,是风雨如晦的20世纪那个百年的第一代学人。陈寅恪先生那一代人像“盗火者”一样,引进西方学术,改造传统的经史之学,建构现代学术体系。这种改造是从两个方面进行的:一个方面是从西学东渐引发的改造,陈寅恪是其代表之一,其同侪有陈垣、吕思

勉、钱穆以及更早的梁启超、王国维等;还有一个方面是早期马克思主义史学家的改造,如郭沫若、范文澜、翦伯赞、吕振羽等,他们引入唯物史观重新审视中国史问题。前者过去称做资产阶级史学家,我们暂时叫做国学派吧;后者一直称作“四老”,是马克思主义史学家,简称马哲派吧。不管这种标识是否确切,我们暂时称作国学派和马哲派,仅仅作为代称。以上两支源流有别的现代学术开山传到了万绳楠老师那一代,发生了合流。第一代近代学术的开山宗师如郭沫若、陈寅恪都是1900年以前出生的,属于前清“遗民”;万老师等是20世纪20年代出生的学生辈,属于民国“新人”。

我们这里不妨把“四大旦”与“四小旦”做一个分疏。魏晋南北朝的“四大花旦”如唐长孺(1911—1994)、周一良(1913—2001)、王仲荦(1913—1986)、何茲全(1911—2011),他们无论是入室弟子,还是私淑弟子,大体属于第一代学者开创的学术传统的直接传承者。他们出生在辛亥革命之际,在新中国成立后的50年代初年届不惑之年。“国学派”与“马哲派”合流,是顺时势(生活在海外者除外)。“四大旦”学习马列也比较积极主动。只是如唐长孺先生所言,就像旧的行旅箱上贴了许多标签,“总是学不到家”(见其代表作《魏晋南北朝史论丛》后记)。郭沫若批评过此事,唐长孺也承认有此毛病。但是,他们都在努力了。为了表现自己的态度,他们特别听上面的话,周一良因而发出《毕竟是书生》的一声长叹。这一代学者,虽然个体之间也有差异,但是,与他们同时代的学者早年的治学风气却大抵有辑校笺注的学问功底,如邓广铭的《稼轩词编年笺注》、唐长孺的《唐书兵志笺正》、王仲荦的《西昆酬唱集注》等等。

但是,“四小花旦”万绳楠(1923—1996)、田余庆(1924—2014)、高敏(1926—2014)、韩国磐(1920—2003)则与此不同。他们在史学界的同辈还有漆侠、胡如雷、宁可、张岂之、田昌五、戴逸等。

这一代学人中许多人如戴逸、宁可、田余庆有一段革命经历(或是地下党积极分子)。万绳楠老师

在清华大学研究生毕业(1946—1949)后,曾经作为南下干部,参加革命工作,任华北军政大学教员、第四十一军政治部文教干事。其后在合肥师范学院、安徽师大任教数十年。万老师这一辈学者在“文革”前已经有所成就,改革开放以后的20世纪八九十年代则成为学术中坚。今天学术界中那些五六十年代出生的学者,很多都是他们的入室弟子。“四大旦”与“四小旦”之间有十分明显的一同一异。同的是,他们都是新学术的热烈拥护者,从事的也不再全是辑校笺注、钩沉索隐之类学问,也不大用文言写作。不同的是,“四小旦”运用唯物史观研究历史已经驾轻就熟,且成果斐然。他们都是马克思主义史学的实践者,而不像“四老”那样更偏重是倡导者的角色,也不像“四大旦”(国学派)那样是努力的角色。他们(“四小旦”)高举前辈老师揭起的学术大纛,勤劳耕耘,史论并茂。中国学术从传统走向近代,主要是由这样一批学术专家奠定的。万老师的个人遭际与治学风格,都离不开这个时代的烙印。

举例言之,陈寅恪在1931年曾经慨叹国内能够愉快教授中国通史或者断代史的人,都很难找到(陈寅恪《吾国学术之现状及清华之职责》,收入《金明馆丛稿二编》,三联书店,2001年)。这是西学东渐最初时期的情况。这并不是他们的水平不行,而是因为陈先生所治的中国通史或者断代史,并不是旧学而是新学,这些课程的讲授,需要以新风格、新范式表现出来。但是,到了他的学生万老师这一辈出道的时候,他们已经没有了话语障碍,因为新的史学范式、概念和系统,于这一代人已经驾轻就熟。万老师这一代的学术贡献要从这里面去挖掘。

又比如,“四大旦”之一唐长孺先生曾慨叹学习马列怎么也学不到家。但是,到了万老师这一代已经是熟能生巧。他们是运用历史唯物主义和辩证唯物主义研究中国历史的主力军。除了魏晋南北朝的“四小旦”,还有前举漆侠、胡如雷、宁可、张岂之、戴逸,稍晚的林甘泉等。

从1994年算起,万老师封笔至

今已经30年过去了。中国社会发生了巨大的变化。从学术体系上来看,怎么来看这百年未有之大变局呢?

百年未有之变局与新学术体系的成长

百年来的中国学术,经历了两种学术体系的转变。一种是传统的经史子集的学术体系,以桐城派的考证、义理、辞章为评价标准。陈寅恪先生那一代学人等走出这个体系,引进人文社会科学的近代体系,即所谓引西学改造中学。郭沫若先生等那一代人走出这个体系,用马克思主义改造旧学问。陈寅恪、郭沫若这两派的学人都是中西合璧,只是“西”的内涵不同。万老师发扬了老师(万老师在清华大学求学时的老师是国学派的陈寅恪,还有马哲派的吴晗)的学术传统,高歌猛进地发展了这套学术体系。万老师等“四小花旦”是这套新学术体系的重要传承和领跑力量。

但是,30年后的今天,中国社会进入了一个致力于追求中国式现代化的新时期。我们面临着一个完全不一样的时代,这个时代需要我们重新建立一种具有中国气派、中国特色的学术体系。我们要学习陈寅恪先生、万绳楠老师为了中国学术事业而奋斗的精神,但是,我们与老师们已经处在不一样的时代。所谓“江山代有才人出”,不仅是“才”这个字,更重要是“代”这个字,即时代的差异。今日的时代与往日的时代有连续性,也有百年未有之大变局的变动性。我们所处的时代,就是通往中国式现代化的新时代,是百年未有之大变局的新时代。新文科建设当然以此为前提。

那么,中国的学科体系、学术体系、话语体系建设,跟中国式现代化有什么关系呢? 百年未有之大变局,百年前怎么样,百年后怎么样,跟新文科建设有什么关系呢?

其实,对“中国式现代化”的提法,很多人有不同的看法,因为他们认为现代化就是西方那样的。实际上,现代化本是人类社会经历的阶段,“中国式现代化”就是现代化在中国的阶段。这本来是很明白的事情。

战国时期有个哲学家公孙龙,他有一个著名命题是“白马非马”,白马就是白色的马,对于形形色色的马匹,“白马”这个词是包含不了的。柏拉图也这么认为,眼前的方桌子只是桌子的一种,它不可能代表各式各样的桌子。眼前的吃饭方桌某一天会腐烂消失,但“桌子”这个概念(柏拉图称之为理念:idea),却是永恒存在的。所以当时有一句话,叫“存在的不存在,不存在(理念或概念是看不见的,故谓不存在)的永远存在”。理念是共相,白马、方桌是具相,两者是不一样的。共相与具相的区别、名与实的区别,是

哲学史上的根本问题之一。“现代化”也一样,比如美国的现代化,新加坡的现代化,其他国家的现代化,各有特色。中国作为具有五千年不中断文明的国家,当然有自己的现代化,而且中国式现代化之所以是“中国式”,一定是深深植根于中国优秀传统文化,这是最自然的道理。餐具包括筷子也包括刀叉,你为什么说刀叉才是餐具?这个问题无论从历史还是逻辑上看,都是没有问题的。中国式现代化为人类现代化道路的探索提供了中国方案。

从比较的视野看,希腊文明、埃及文明、两河文明、印度文明,其他轴心文明都在中华文明的西边,我们不断地和“西”发生交往关系。中古时期主要是与中亚、南亚、西亚和北非(印度文明、两河文明、埃及文明),现代呢,我们与欧洲文明有了更直接的频繁交往。

这些文明是哪来的? 印欧人的迁徙塑造了欧亚大陆西部的诸多文明。有三种类型或模式:亚洲模式以印度为代表,地中海模式以希腊罗马为代表,欧洲模式就是凯尔特、日耳曼和斯拉夫。这些文明都属于印欧文明。他们的语言是印欧语系,他们的种族是印欧民族,他们的宗教有哲学思维上的共性。但是,中国矗立在遥远的东方:东南大海,西南高山,北面沙漠,地理环境的相对封闭性和中国文化的包容性,为中华文化独树一帜提供了客观和主观的条件。你看他们在地理上都是连在一起的,南亚、西亚、地中海都是连在一起的。中国文明的独特性非常明显,说中国式现代化,这个“中国式”分量很重。

为什么谈万老师的文章讲这么多? 因为,只有中国式现代化这个前提成立,中国的话语体系才能成立,新文科建设才有所附丽,有所指向,有所依归。尤其是中国历史学这个领域,尤其要在话语体系建设中,把马克思主义与中国优秀文化相结合。我们的话语体系一定是从中国文化中生长出来的,总结出来的。从社会形态的表述,到具体如封建、城市、土地关系、政府制度等等,都有很多需要开掘的领域,都有好多问题需要重新探讨。我们的文科面临着再出发。一百年前,梁启超、陈寅恪等引西学入新史学,郭沫若等引马哲改造旧学问,唐长孺等“四大旦”、万绳楠等“四小旦”,进而从不同层面使我们的学科从传统走向近代。但是,当年“五朵金花”的主力军正是这一代人发起、发展起来的。这里面难免夹杂着教条主义、本本主义、早期拿来主义的后遗症。它们曾经引领了“新史学”(梁启超意义上的新史学),在一百多年后的今天,部分内容也成了“旧史学”。这就需要我们在传承与创新的赛道上,迈开新步伐,返本而开新,从中国历史实践中生发出、总结出、抽象出新的概念系统、理论范式、话语体系,为构建中国学术体系和学科体系做出新贡献。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制