■孙玉蓉

周丰一先生是周作人的长子,毕业于北京大学,精通日语,生前任职于北京图书馆。

1988年,中国现代文学馆副馆长、“文化名人书信丛书”主编刘麟先生约我编选《俞平伯书信集》,我觉得这是一项很有意义的工作,欣然接受。工作尚未开始,俞平伯先生首先“反对”,他说:“我写的信,我自己一无所存;向朋友搜寻,也不容易。”他称它们是“破铜烂铁”,不主张花力气去搜集。我想到当初搜集编选《俞平伯旧体诗钞》时,俞平老也不赞成,待有了一些眉目以后,才得到老人的认可。于是,我不再迟疑,开始一点一滴地搜集俞平老的书信。

学术界的前辈们都知道,俞平伯与周作人相识、交往数十年,书信往还最频繁。搜集俞平老书信,周家应该是重头戏。为解这个难题,我求助到刘麟先生。他告诉我:民国年间,学者们写给周作人的书札,周家保存了几大箱。“文革”运动初期,周家被抄,幸好这些文物及时被鲁迅博物馆封存,这才免于劫火。运动结束后,鲁博馆将封存物品退还给周家,因此,他介绍我向周丰一先生征集“俞平伯致周作人书信”。这样我才开始与周丰一先生通信,时间已是1989年夏。

1989年8月5日,周丰一先生回信说:“平伯先生致先父书信,尚未检出,需再容时日,但决不忘将来通知你,请放心。”

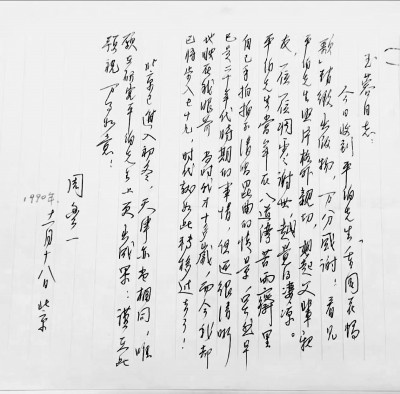

1990年2月16日,周丰一先生寄来1988年11月20日俞平伯先生写给他的明信片。因为他把俞平老数十年前送给知堂师的“曲园遗像”,完璧归赵,令俞平老感动,因此,写了致谢信:

丰一兄:

惠示敬诵,昔以曲园遗像呈师座,历劫幸存,重荷足下惓惓之意,在远不忘,无任心铭,肃谢。即颂

近安

俞平伯一九八八年十一月二十日屈指前踪吾倦说,方知四纪(一纪为十二年)阻华年。

一九三七事变至一九八五,凡四十八年,旧传有天元甲子之说。附书博笑。

此信收入了《俞平伯书信集》中,1991年8月由河南教育出版社出版。同年10月12日,河南教育出版社在北京人民大会堂召开“文化名人书信丛书”出版座谈会。这套丛书第一辑共五本:《俞平伯书信集》《俞平伯周颖南通信集》《叶圣陶周颖南通信集》《萧乾书信集》《曹靖华书信集》。召开座谈会是为了扩大影响,时间仓促,带到会上的样书很少,大批书尚未装订出来。

《俞平伯书信集》中,只收入一封《致周作人》的信,是发表在1922年4月15日《诗》月刊第1卷第4期的,俞平伯与“启明先生”商榷学术观点的公开信。虽然周家收藏的俞平伯书信未能收入《俞平伯书信集》中,但是,却促成了数年后《周作人俞平伯往来书札影真》的出版,这是意外的收获。

1990年10月15日,俞平伯先生以91岁高龄仙逝。为此,周丰一先生来函两通,对俞平老辞世深表惋惜。他在10月16日的信中说:“适才得噩耗,平伯先生昨日已归道山! 今日上午在八宝山遗体告别,我知之已迟,不克赶往八宝山,不知你是否得知?”又说:“平伯先生无疾而终,正所谓寿终正寝,未曾送医院抢救云。”在同月28日的信中,他又谈及“唯闻参加与遗体告别的朋友谈,遗体到殡仪馆相当迟,亦未整容,……即放小室内,三十余人前去与之告别,情形颇令人不忍。一代学者竟如此悄然归去,令后人含泪不已。”我回信安慰说:“对于俞平老的逝世,大家都会感到悲痛的。我能够理解您的心情。俞平老一生不好虚荣,不讲排场,至终也不想打扰大家,要求亲属简办后事。我也未能赶去见最后一面,这就更增加我们对他老人家的怀念。”

周丰一先生与俞平伯先生相识数十年,感情是深厚的,对俞平老的悼念情动于衷而形于言。他在1990年10月28日的信中,提出:“你所编辑的有关平伯先生的书籍,如有多余者,即请赐寄为感。”为此,我将新加坡友人周颖南为恭祝俞平老90华诞,影印出版的大开本纪念册、俞平伯长诗《重圆花烛歌》,寄上一册,送给周先生留念。此前,寄赠了《俞平伯研究资料》一书;此后,又寄赠了《俞平伯散文选集》等。1990年11月18日,周先生来信说:“今日收到平伯先生《重圆花烛歌》精致出版物,万分感谢! 看见平伯先生照片格外亲切,想起父辈亲友,一位一位凋零谢世,越觉得凄凉。平伯先生当年在八道湾苦雨斋里,自己手拍拍子清唱昆曲的情景,虽然早已是二十年代时期的事情,但还很清晰映在我眼前,当时我才十多岁,而今我却已将步入七十九,时代就如此转移过去了!”周先生在信末叮嘱我:“唯愿在研究平伯先生上更出成果,谨在此预祝万事如意!”

1999年6月,《周作人俞平伯往来书札影真》上、下册,由北京图书馆出版社彩色影印出版。促成这部书的编辑出版是有故事的。

1991年10月10日,俞平伯先生哲嗣俞润民夫妇去美国探亲,行前,他们让我到北京,帮助鉴别俞平老的文学遗物。在此期间,我看到了俞平老珍藏的三大册《苦雨翁书札》,装裱得十分精美,每册的最后,都有知堂老人的题跋。书札均为二三十年代所写,谈书论学,宴请邀约,语言幽默风趣,很有学术价值。因为1932年2月15日,知堂在第三册《苦雨翁书札》的题跋中说:“不知何年何月写了这些纸,平伯又要裱成一册账簿,随手涂抹,殃及装池,其可三乎。因新制六行书,平伯责令写一张裱入,亦旧债也,无可抵赖。但我想古槐书屋尺牍之整理,盖亦不可缓矣。”“古槐书屋尺牍”就是俞平伯写给周作人的书信。为了阻止知堂师整理自己的书信,俞平伯再也不敢提装裱《苦雨翁书札》的事了,于是,此后知堂致俞平伯的书信,就都随之散佚了。

俞润民先生说,《苦雨翁书札》是俞平老在“文革”前交给他们带到天津家中保存的。我告诉他们,周丰一先生家也保存着俞平老写给知堂老人的书信。他们听了非常兴奋,委托我与周家商量,希望能够合作出版一本通信集,并让我用他家的电话,当即与周家联系。反复拨打后均无人接听,俞师母说,可能是号码改变了,让我务必去周家沟通此事。于是,1991年9月底,我去海淀区万泉河芙蓉里拜访周丰一先生,吃了闭门羹。只好把俞润民送给周丰一的书,请周先生的邻居转交。

1991年10月24日,周丰一先生来信说:

对不起,老远来到北京的西郊,却使你吃到闭门羹,我外出了。

今年九月二十五日是鲁迅诞生110周年,故乡绍兴邀我前去参加鲁迅铜像的揭幕仪式,直到昨天的十月二十三日中午,方回到北京家里,看到你的来信及留下的一本书。非常失迎,也感谢你转来的那本书,竟白跑一趟,于心过意不去!

接到周先生的信后,我立即回信,回应“知道您同师母去绍兴参加鲁迅铜像的揭幕仪式,这是很有意义的事情,我为您感到高兴”。并再次说明了俞润民夫妇希望合作出书的意愿,他们将于1992年春天回国,请周先生慢慢考虑此事可行与否。1991年11月14日,周先生回信说:

来示收到多日,人懒迟复为歉。润民同志赠书,十分感铭,请代致意。

此地有旧照之复制一枚,可能是润民同志手边无存,亦请代呈,附有人物说明,可一目了然。但照像之确切年月则不清,甚为遗憾。

周丰一先生在信中寄来一张俞平伯在苦雨斋与师友的合影复制件,那是1929年元旦,知堂宴客,沈士远、沈尹默、沈兼士、马幼渔、马季明、马隅卿、刘半农、钱玄同、张凤举、徐祖正等师友均在照片中。周先生以这张六十余年前的照片,赠送给俞润民先生,弥足珍贵。诚如周先生所说,这些老物件,俞家早已无存。周先生在此信的署名下,钤有朱文方形闲章,印文“家居畅春园南”,这便是周家新寓所的方位。

再说俞润民夫妇从美国探亲回来后,就想与周家联系。1992年5月18日,电话与周丰一先生约好,下午三点,由我陪同俞先生到府上拜访。俞先生带去了家藏的、精装的《苦雨翁书札》,请周丰一夫妇欣赏,引起他们的极大兴趣。两家当即敲定,各自以复印件交换,而且达成合作出版通信集的口头协议。

俞润民先生自带紧迫感,1992年5月18日当天傍晚,我们在他家附近的复印社,把三大册《苦雨翁书札》全部复印一份。按照三册的顺序,分成三部分捆扎好,存放在他们的书房里,等待与周家交换。周家却迟迟没有消息。同年7月11日,我见到了回天津看望儿孙的俞润民夫妇。按照他们的要求,当晚,我就给周丰一先生写了问候函,再次询问周先生拟何时到俞府取《苦雨翁书札》复印件。同年7月21日,周先生回信说:

收来函,欣喜亦惭愧。我们一直没有人力专事整理平伯先生书信,原说复制一份后与润民先生交换,但情况如此,空手怎去俞府? 请代向润民先生致歉,以后再趋俞府交换。

至此,周、俞两家交换书信复印件、合作出版的事情,就暂时放下了。

1993年,为了继续推进周、俞通信集出版这件事,我撰写了《试论俞平伯藏〈苦雨翁书札〉》一文,投稿给《新文学史料》杂志。1994年,得到拟刊用的通知,并根据《新文学史料》杂志编辑的建议,征得俞润民先生的同意,选择了44封《苦雨翁书札》,适当作了注释,拟一同刊发。《苦雨翁书札》虽然是俞家收藏,但是,版权属于周家,所以,在杂志编辑先生和俞润民先生的督促下,我也给周丰一先生写信,说明了拟刊发这两篇文章的事情,征求他的意见。全信录下:

周先生、周师母:

您好!

久疏问候,想二位老人起居胜常,诸事如意。

我有一事需要征求您的意见。去年,我在俞润民先生处拜读了《苦雨翁书札》真迹后,写了一篇小文《试论俞平伯藏〈苦雨翁书札〉》,此文《新文学史料》杂志拟刊用,于是,我去征求俞润民先生的意见,他说内容涉及知堂先生,最好听听您的意见,我觉得这样做是对的。

我在文中主要谈了俞平老收藏《苦雨翁书札》的经过;知堂先生在《书札》中的署名问题(即使用笔名问题);介绍《书札》的主要内容为谈办刊、组稿、评论作品、切磋学问;也谈了“九一八”事变后,知堂先生一直关心着民族的危机,只是不相信示威、请愿的作用,因此,不愿参与此类活动等。文中引用的书信不多,如知堂先生谈《长恨歌》的传说的两封信,在俞平伯的《杂拌儿之二》中的《从王渔洋讲到杨贵妃的墓》一文中,早已引用过了,已经不是新鲜的了。还有的书信在1937年版《周作人书信》中已发表。文章的观点也没有偏激和损伤人物形象的地方。您如果要审阅,我可以寄上。从我对文章的简介看,您是否同意刊出?

另外,《新文学史料》的编辑希望选一些《苦雨翁书札》刊出,刊出后的稿酬按每千字30元至40元的标准支付,编辑提出 由您和俞家均分,因为《书札》是知堂先生所写,又是俞家保存的。您的意见如何? 我觉得在《新文学史料》杂志刊发一部分《书札》,不会影响将来出书的,或许还会起到介绍的作用,引起学术界的注意。

对以上所谈发稿、发表部分《书札》以及稿酬的分配,您有什么想法、看法和建议,我希望听到您直言不讳的意见,即使是否定的意见,也没有关系,我尊重您的意见,恭候您的回信。

耑此。敬颂大安

孙玉蓉拜上1994年6月3日

1994年6月8日,周丰一先生回信说:

孙玉蓉同志:

收到来函,知道你写了一篇关于“通信”方面的文章,觉得很好,欢迎你介绍到社会上去。那本杂志一直在出版吗?我很久未看到过了。

上月,我回了一趟绍兴老家住了十天。体力上不足已非常明显,但是心情上愉快,只是身为绍兴籍人,在那里却只能讲普通话了,实在如那句“少小离家老大回”,人家不改乡音,而我则满口普通话了,也觉得滑稽有趣。

北京已呈夏天气息,与天津气候无甚两样的吧? 望多注意起居,并祝

万事如意!

周丰一 六月八日文章发表在哪一期上? 请便中函示为感。

1994年6月13日,我回复了致谢信:

六月八日尊札已拜诵,谢谢您对我的支持。我的稿子具体刊在哪一期,也要看编辑的安排。不过请您放心,稿子只要刊出,样刊一定会寄给您的。所以,两元邮票仍奉上,请您留用,不必客气。

《新文学史料》杂志一直在坚持出版,仍为季刊,编辑都是老同志,工作认真而又细致,所以,此刊给读者的印象还是挺好的。

您以八十高龄,仍有绍兴老家之行,说明您的身体还是挺棒的,也说明您对家乡有着很深的感情。“少小离家老大回”,这正是情之所至,是难得的乡情,也是家乡人民由衷欢迎的。您的心理永远年轻,身体就不会衰老,我衷心祝福您。

以上这件事情说过不久,周丰一先生就忘记了。

1995年2月,《新文学史料》第1期刊发了《试论俞平伯藏〈苦雨翁书札〉》和《周作人致俞平伯书信选注》,编辑部给周丰一先生寄去了样刊。同年4月4日,周先生来信说:

我看到《新文学史料》上有你写的周作人、俞平伯通信的笺注,其中经纬我不清楚,请你费神解释一下,寄至芙蓉舍下,以便参考。

1995年4月13日,周先生再次来信说:

本月四日曾以挂号件寄往天津社科院文研所你处,询问关于《新文学史料》上你写的周作人致俞平伯书信笺注一事,不知何故,迄今尚未见复。

据《新文学史料》编辑部言,发表周致俞的书信是委托你征得我同意的,而我则对此并不清楚,为此与编辑部发生争议。现该问题急需解决,请费神将其中始末来信说明,至为感盼。

1995年4月4日的周先生来信寄到我的工作单位。那时,因为家人生病住院,需要照料,所以,我一直请假,没去上班。周先生第二封信就寄到了寒舍。我立即予以回复,把事情的经过原原本本地叙述了一遍,承认错误都在我这里,如果选注《苦雨翁书札》后,及时寄给周先生过目,就不会给周先生造成不愉快了。我在信中安慰他:“我知道您维护的是自己的合法权益。您‘与编辑部发生争议’,也是由于我的冒昧引起的,编辑部了解情况后,会理解您的,您尽可以放心。”“《新文学史料》编辑部一向工作认真、负责,对知堂先生在现代文学史上的地位始终十分重视。有关知堂先生的史料发表在《新文学史料》杂志上,是十分得体的。我相信今后编辑部与您之间也还会有合作的。”

周丰一夫妇的不愉快,也打电话告诉了俞润民夫妇,引起他们的重视。他们询问了事情的经过后,让我写信向周先生赔礼道歉。

1995年4月20日,周丰一先生来信说:

收到你信,蒙你解释,但我仍有待于澄清事实,因此,最好请你将所说的我那封信影印一份寄下,或有助于我的回忆。

周先生这封信仍然寄到寒舍,接信后,我立即将1994年6月 8日周先生的信,复印寄上。此后,周先生没有再回信。

《苦雨翁书札》笺注的风波平息以后,周、俞两家合作出书的事情有所进展,周丰一夫妇与俞润民夫妇加强了沟通。周师母整理出俞平伯致周作人书信160封,全部复印一份,并根据信封大致标注了写信的年份,及时与俞家交换了书信复印件,还协商了选择出版社事宜。最初,曾拟在国外出版,未能谈妥。最终选择了最符合两家要求与意愿的书目文献出版社(后改名北京图书馆出版社),达成协议。

1997年5月,周丰一、俞润民联名撰写了《周作人俞平伯往来书札影真·序》,指出在二三十年代,“周的八道湾寓所是当时文学界人士常去之处,也可以说是自然形成的‘文化沙龙’,俞先生当然是座上常客。二人通信中涉及到的当代文化名人很多,如蔡元培、钱玄同、胡适、刘半农、孙伏园、朱自清、沈尹默、叶圣陶、马叙伦、沈兼士、徐耀辰、冯文炳、郑振铎、顾颉刚诸先生,都是在信中常常提到的。周、俞往来书信对研究、回顾‘五四’以后的新文化运动、白话文的兴起等等,提供了不少珍贵资料。”同时,也谈到周、俞二人书信的特色:信手写出,不加修饰。“周信风格始终如一,多用白话文,稍加入一点文言用语,更觉其亲切,耐人寻味,书法精炼,自成一体。”俞信风格前后有不同。青年时“写给周的信以讨论文章为主,完全用白话文,以后随年岁日增,渐用文言,语言流畅,书法功力深厚。二人通信中多用谑语,更增加书信中的活泼气氛,细心的读者定能体会其文字之妙。”具体到周作人、俞平伯师生二人书札的编辑、整理工作,则是周师母与俞师母出力更多一些。

1999年6月,《周作人俞平伯往来书札影真》上、下册,由北京图书馆出版社出版,其中上册为《周作人致俞平伯书札》,收入1924年8月至1932年2月,周作人致俞平伯书信193封。书前有照片三幅:其一、1929年元旦,周作人在苦雨斋与朋友们的合影;其二、1912年秋,在绍兴老家,周作人夫妇及长子周丰一和周建人夫妇与母亲鲁瑞的合影;其三、1939年元月,周作人在北京八道湾寓所院中留影。下册为《俞平伯致周作人书札》,收入1921年3月至1964年8月,俞平伯致周作人书信160封。书前同样有照片三幅:其一、照片与上册同;其二、1934年,俞平伯夫妇与儿子俞润民在清华园南院寓所秋荔亭留影;其三、1952年,俞平伯、俞润民父子俩在北京老君堂寓所院内合影。

《周作人俞平伯往来书札影真》装帧、印刷十分精美,不仅具有现代文学研究的史料价值,而且具有极高的观赏价值和收藏价值。虽然定价高达两千元,但是不乏购买者。遗憾的是这部精美的书籍出版之时,周丰一先生已经去世两周年。老人家未能看到自己曾经费心费力、编辑出版的这部厚重之书,这个遗憾是无法弥补的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制