■牛琮 张陶

2012年,世界卫生组织在题为“抑郁症:全球性危机”的报告中预测,2030年,抑郁症可能将成为全球第一大负担的疾病。抑郁症并非现代人的专属病。对于这个历史悠久的疾病,古代西方常以“忧郁症”(melancholia)来描述,普遍使用“抑郁症(depression)”则是19世纪以来的事情了。

关于“忧郁”和“抑郁”的现代使用,一般情况下,在中文的日常语境中是可以混用的。虽然精神分析专家弗洛伊德曾对“melancho⁃lia”和“depression”做出了区分,但对普通读者而言,这种区分过于专业和细致,本篇文本也不着意于讨论两个词汇的差别,最简单地说,“melancholia”比“depression”更早地被用于描述人们无法自拔于哀伤、沮丧或痛苦的精神状态。

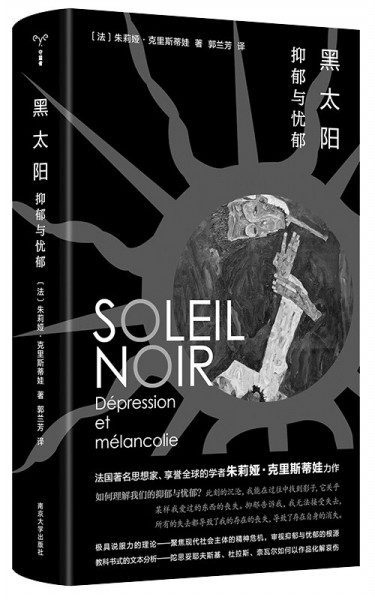

有些作者会同时使用这两个词汇,比如朱莉娅·克里斯蒂娃的《黑太阳:抑郁与忧郁》(SOLEIL NOIR:Dépression et mélancolie),从精神分析领域讨论了忧郁,并指出战胜忧郁的一种途径:文学和艺术创作。

忧郁何来:神学、医学和哲学

古代西方关于忧郁的解释多种多样,不同时期和文化氛围下,人们对忧郁的探讨呈现出或仇视、或认可、或关怀、或追捧等复杂的情绪。

《伊利亚特》中描述了古希腊首位忧郁者柏勒洛丰,他被神谕流放,受到诸神仇恨,离群索居,满腹愁肠。忧郁显然是一种惩罚,将个体边缘化。

原始社会中,许多疾病都会被归因于超自然力量,忧郁也不例外。在西方医学史中,希波克拉底可能是第一位将忧郁症作为疾病来认知的医家,他首次引入了“黑胆汁”这一概念来解释忧郁症的成因。希波克拉底指出人体有四种体液:血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁,分别对应多血质、黏液质、胆汁质和忧郁质。当四种体液处于平衡状态时,人是健康的;当平衡被打破后,人就会得病,比如来自脾的黑胆汁分泌过多,人便会忧郁。四体液学说在之后几个世纪里,被多种文化普遍接受。

亚里士多德在希波克拉底的基础上,区分了忧郁气质和忧郁症,对忧郁的常态和病态加以说明,这是他作为哲学家对医学知识的补充。他认为不太严重的体液失衡,会让一个人呈现出忧郁气质,而非患上忧郁症,前者指向人格特征,后者指向精神状态。也就是说,有些人自带忧郁属性,不能因此将他判为病人。亚里士多德还强调,“黑胆汁是造就伟人的关键”,他认可了忧郁在使一个人卓越方面的强大驱动力。

古希腊古典时期,医学和哲学对忧郁的讨论朝向不同,但都有人文关怀的意味,在某种程度上,可以说抛弃了《伊利亚特》里的态度。

这种情绪在中世纪又经历了深刻的变化。受到基督教神学的影响,人们开始重新相信,忧郁是不道德和罪恶的标志。一位生活在12世纪的德国修女曾在书中提出,黑胆汁的形成就是原罪的存在。

值得说明的是,这并非普遍存在于同时期的其他文化中,比如伊斯兰教对忧郁者持关怀的态度;传统中医从“气”的角度理解忧郁,对郁结之人亦有照护;印度的阿育吠陀注重描述病症,以体液说(区别于希波克拉底的学说)释因。即便在基督教内部,仍有很多僧侣对忧愁是津津乐道的。

文艺复兴时期,人们重新挖掘了古希腊式的忧郁来反叛宗教秩序。有些群体不仅否定了忧郁的罪恶属性,还奉忧郁为优质人格。比如受到古人宇宙观和亚里士多德的影响,有人认为忧郁与代表精神和思想的土星有关,而这些人通常更富才华。

17世纪,这一观点再次得到强化,并在某些社会中得以阶级化:英国的纳皮尔医生指出,“忧郁症”应该给上流人士使用,那些具有类似问题的社会底层,只能用“丧气”来形容。因此在一些人中“忧郁症”的诊断结果大受欢迎,它带来优越感,满足了虚荣心。

这一时期,关于忧郁症的化学理论发展起来,取代了经典的体液论。很快,躯体和精神疾病的机械论又取代了化学理论,该理论认为体内血液、淋巴和血气流动变慢或停滞时,就会出现忧郁。

18~19世纪,关于忧郁症的病因探索仍在继续,争议随着各方学说的兴起而不断升级。现代精神病学发展之前,虽然关于忧郁的说法各异,但是对其核心症状的描述则很一致:悲伤和沮丧情绪,并伴有睡眠问题和躯体不适。

你可能不是真的得了抑郁症

忧郁王国日益壮大,被诊断或自我诊断为忧郁的人越来越多,尤其到了现代社会,患抑郁症似乎跟得感冒一样平常。当然,不可否认的是,哀伤和沮丧等消极状态是人类的常见体验,但是现代语境下的抑郁症诊断根本不像感冒一样确定。

不仅是每个学派的理论不同,每个人对忧郁的概念都有不同的理解,这完全影响了我们如何诉说忧郁。克里斯蒂娃指出,“被书写出来的忧郁和与其同名的病症之间已然没有多大关系”。当我们在谈论忧郁时,我们指向的是什么样的忧郁? 是面朝文化的一面,还是面朝疾病的一面? 它是阶段性的情感或情绪状态,还是挥之不去的人格特质? 意在强调躯体感受,还是内心境遇? 它是精神病,还是神经症? 甚至,它到底是否存在?

一方面,作为疾病的忧郁共享其他疾病带给人的困扰,即“病耻感”。人们羞于谈论自己患病,担忧坦白患病的真相会给自己带来各种不利的后果。英国人玛丽·塔基和简·斯科特在《抑郁症》(杨娟译,译林出版社,2021年)一书中提到了2009年英国的一项研究结果,92%的公众认为承认自己得了抑郁症等精神疾病,会损害职业生涯。有些发达国家为了解决抑郁症患者的“病耻感”问题,发起过相关运动,比如英国的“战胜抑郁症”运动、澳大利亚的“摆脱忧郁”运动、美国的“抑郁症:意识、认知和治疗(DART)”运动等。

另一方面,今天作为文化的忧郁好像不太涉及“病耻感”,很多人乐于公开谈论自己患病的心理,在一定程度上可以参考上述17世纪英国的部分社会现象,确诊忧郁带来超越普通人的心理体验,它意味着某种阶层的自我划分。它可以不强调疾病本身,只是附庸于亚里士多德对于忧郁人格创造力的陈述。

泛说忧郁是在医疗化兴起的大背景下产生的文化现象。它打破了忧郁在古代的“小众属性”,使之成为一股强烈的文化洪流,进入大众视野。这种文化洪流对“病耻感”的解除,以及对心理疾病的社会层面再认识无疑是好事,但真正的抑郁症患者会是否会因此得到重视,还是终将隐匿于附庸忧郁的人群之下?

当代社会关于抑郁症有着前所未有的各种激烈争议。比如,根据《抑郁症》的总结,一些人认为抑郁症还未得到充分的诊治,另一些人则认为抑郁症完全被过度诊断了,更有人直接否定了忧郁的存在。有趣的是,双方力量不相上下;更有趣的是,双方都承认抑郁症常被误诊。所以本节标题并非自说自话,而是在陈述一个学界的认识。

在克里斯蒂娃的笔下,真正遭受忧郁袭击的人,会被无法言说的痛苦吞噬。或许可以这样理解忧郁在今日的情况:常常诉说自己忧伤的人可能并非真患病了,真正的患者却隐藏起来了,且并未得到社会的关照。

忧郁治愈:药物、谈话和创作

尽管从古代到19世纪前后,针对忧郁症的描述及其成因的理论一直处于主导地位,然而这并不意味着古人忽视治疗。可以说,目前实践的很多治疗类型,古人都已经尝试过。包括但不限于自然疗法、谈话疗法、关爱疗法、针灸疗法、催泻疗法、食物疗法、草药疗法、健康生活疗法、娱乐疗法等。现代治疗中,最为人熟知的便是药物和心理咨询(以谈话为主),它们也是争议最大的治疗方法,并且该不该治疗也成为争议的问题之一。

药物真的有用吗? 从第一种现代抗抑郁药的出现到今天,关于药物有效性的争论就没停止过。《抑郁症》书中指出,认为抗抑郁药有效的综述和认为抗抑郁药并不比安慰剂效果更好的综述,似乎是数量相当的。她还提到2008年一个颇有影响力的研究,来自哈佛医学院的心理教授欧文·基尔希。

基尔希和同事从美国食品和药品监督管理局(FDA)获取某类抗抑郁药物试验报告,分析后得出了一个结论:这些药物对抑郁症的治疗几乎没有任何益处。还有一个细节值得强调,他们研究的所有试验报告中,既包含指出药物有效的报告,又包含指出无效的报告,而后者往往都未经发表。药物支持者认为,那些无效性试验报告,可能受限于临床观察的时间。但是,不管怎么说,制药公司某种程度上刻意隐瞒了“无效研究信息”。

另外,相当多的研究发现,药物对重度抑郁症患者的确有效,但是对于轻、中度患者的疗效并不明显。然而现实情况是,使用抗抑郁药的大军是那些不太能从药物中获益的轻、中度患者,其中还有很多被误诊误治的。不同的药物对于不同的患者效果或许也截然不同。

心理咨询是更好的选择吗?首先,人们需要考虑它的可得性和经济性问题,相比药物,值得托付的心理咨询师往往更难觅得,需要付出的成本也更高;其次,《抑郁症》一书还指出心理咨询结束后的3~6个月,疗效便会消失。

从资本收益的角度看,制药方很难像卖药一样,通过兜售谈话达到一本万利的目的。人们不太可能像药物研发一样,为谈话治疗的研究投入太多资金,因此不太有大量样本来说明谈话治疗的好与不好,这也是大多数学者对该问题保持缄默的原因。

克里斯蒂娃的创作疗法,显然区别于药物和谈话,按照目前通行的治疗方法划分标准,应该可以被归到辅助治疗一类。各种各样的辅助疗法或替代疗法,并不见得就比主流方法疗效差。

不过创作疗法是不是太小众了? 毕竟并不是谁都能成为画家荷尔拜因、诗人奈瓦尔、文豪陀思妥耶夫斯基和作家杜拉斯,这样的天才在饱受痛苦后给人们留下伟大的作品。如果如此审视,《黑太阳》岂不是一本专门写给文艺工作者的解忧指南?

笔者想说,不能轻易否定本书的价值,它提供给真正饱受精神困扰的人一个路径,或许是创作,或许是其他方式。如何与忧郁相伴相处,始终是自我的课题和自我的救赎。药物和心理咨询即便有些效果,也无法一劳永逸。在笔者看来,或许创作的疗效非常有限,是超越还是加重了病情,两种可能性都有。

尽管如前所述,关于忧郁和创造力的话题并不是克里斯蒂娃首创的,它的出现几乎像忧郁症的诞生一样古老,但克里斯蒂娃在这个总是“制造忧郁”的时代,用一种深刻的声音来吟唱忧郁赞歌,而非将它视为一贯的洪水猛兽,却也未必是坏事。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇