■赵晓东

2023年7月,习近平总书记视察四川广元一带的翠云廊蜀道后,包括“荔枝道”在内的蜀道研究工作,在国家文物局和川陕渝甘等省市的重视和推动下,学界正如火如荼展开,游客也蜂拥踏勘。一时间,古老的蜀道这一名词又从李白笔下奔涌而出,重新擦亮中国人眼球。其中结合蜀地新鲜荔枝能不能到唐都长安的问题,更成热议。信者信之疑者疑之,莫衷一是,争论千载。今天,我们重新审视一条宋代材料,或可权且解惑。

大宋熙宁某年,盛夏,一筐新鲜的荔枝在蜀地旅行,目的向北。

这筐荔枝的境遇,被一首写实之诗《谢任泸州师中寄荔枝》,淋漓尽致地为我们记录了过程和结局:

有客来山中,云附泸南信。开门得君书,欢喜失鄙吝。筠奁包荔子,四角具封印。童稚瞥闻之,群来立如阵。竞言此佳果,生眼不识认。相前求拆观,颗颗红且润。众手攫之去,争夺递追趁。贪多乃为得,廉耻曾不问。喧闹俄顷闻,咀嚼一时尽。空馀皮与核,狼藉入煨烬。

诗作者是北宋洋州(陕西洋县)知州文同,他收到的荔枝翻越大巴山,新鲜进入今陕西汉中东南一带的洋州地域。

穿越940多年,我们看到,荔枝归宿到了一群童稚狼吞虎咽的小手和小口;梦回当下,我们更看到,荔枝的漫游之路,凸现出川陕之间最早一条有依有据的荔枝道。可惜注意到的人不多,只把它当作文人作品,一笑而过。

今天,我们通过该诗解读,条分缕析这条古道悠远的气息。

一筐荔枝串联的文同和任师中二人,历史上并非大名大显,但分别在他俩朋友圈里活跃的人,却如雷灌顶,各自有苏轼父子、王安石、司马光、蔡京等一等一的“明星”,还有不大知名、却在北宋泸南战争中任统帅的熊本。

任师中即任伋,是文同表兄兼亲家,是三苏眉州(眉山)老乡,受熊本推荐,熙宁十年(1077)从黄州(今湖北黄冈市)通判提拔知泸州,任职到至元丰二年(1079)。“蜀中荔枝,泸戎之品为上”,他采摘的泸州荔枝,之前的杜甫曾经夸赞过、采摘过;之后的杨慎也赞誉过、品尝过。

任伋、文同皆与三苏友善,文同还与苏轼一道造就有“胸有成竹”这一成语。他熙宁八年自知兴元府(汉中市)平调知洋州,元丰元年知湖州,二年卒于赴任路上的陈州(河南淮阳县)。任伋寄荔枝给文同,从诗题可以看出是到任泸州后的事情,虽然无法考证出是熙宁十年至元丰二年三年中的具体哪一年,但文同在洋州任上签收却是事实。

从诗中的描写也可以看出来,“山中”,当指洋州处在秦岭和大巴山之中之意;“泸南”则是泸州的别称之一,后设有“泸南沿边安抚使”长驻;“颗颗红且润”,说明鲜荔枝从泸州经过长途运输至洋州时还保存新鲜、品质未变;“筠籨包荔子”,则说荔枝是通过竹子编织的容器密闭运送而至的。

文同收到的荔枝旅行了多少天数,诗文及相关资料已难查证。荔枝娇贵,白居易称七日后,色香味俱去。从泸州到洋州如此遥远,选择走那一条道路才会七日内得达?

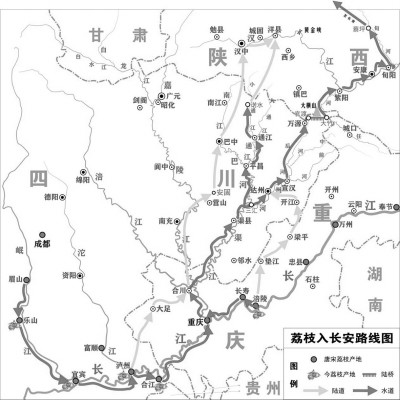

查阅史籍及相关地图,通过两地的里距及运送速度来估算。可以知道泸州至洋州最近的路线为泸州-昌州(大足)-合州(合川)-果州(南充市东北)-蓬州(营山县安固乡)—巴州(巴中)-兴元府—洋州。据《元丰九域志》对相关地区的道里测算,可以算出两地较近的里距约为一千八百里。代表任伋送荔枝的“客人”,需日行近三百里里程,且必须快骑马加鞭才能有此速度。

但还是有一个问题无解,古代荔枝能不能有长达六七日不坏的保鲜措施? 如果没有,文同又确实收到了红润的鲜荔枝,“客人”是什么办法送到的呢?

笔者分析,还有一条水路,可以整树船运到达。

古人出行,转山转岭,必以水行为主。四川盆地内部奔涌的河流,是以长江东西向干流为经,南北向支流为纬,一北一南的支流,几乎垂直交汇在川江这条干流上,很像一个卌字。由此产生巴蜀历史上较为罕见的庞大水路循环交通网,纵观中国乃至世界绝无仅有。

如果荔果要从泸州翻越大巴山新鲜抵达洋州,所行之路必先利用四川盆地循环水道原理,整树船运至大巴山中能通航的终点处,船到果熟,摘果装框,日行三百里即可两三天保鲜而达。

南宋四川为秦巴蜀道抗金前线漕运大米,就是巴蜀循环水道原理的典型事例:“凡嘉眉泸叙之米,沿蜀外水至重庆,泝内水至合寓于仓。又自合沂西汉水至利阆州。”“合”指合州,处于内水涪江、西汉水嘉陵江及宕水渠江交汇处。从地图上看,眉州、嘉州(乐山)、叙州(宜宾)、泸州等地,北上经过成都平原到利州(广元)、阆州(阆中),比通过岷江-长江(外水)绕道重庆而北上空间距离更短,为什么要走绕一个大圈之道? 其实就是有效省约运力。同样,泸州荔枝就是在挂果之时,整树装船,沿此水道到达合州,不再溯嘉陵江而右转溯渠江,经过渠州(渠县)双汇镇转溯巴河,经过巴州通江县(通江县诺水镇)下船摘果装框,翻越唐时洋壁道(洋县到诺水镇)而达目的地,省力保鲜,一举两得。

如此一条荔枝水道,不仅能保证鲜荔枝到达洋州,就是再翻过洋州北上唐都长安的子午道,用加急快马,也是三五日瞬息之事。杨贵妃吃到蜀地新鲜荔枝,并非无中生有。

不过,笔者考察大巴山水道,还有一条达长安更为近捷。那就是流经四川万源市与陕西紫阳县的汉江支流任河,它在万源大竹镇的码头,只需翻过大横山短短两天不到的陆程,就可把渠江上源之一后河的官渡镇码头紧紧相连。

能连接不同河流通航点位的陆道,可称之为“陆桥”。在山一程水一程的古代交通中,作用非凡。万源、紫阳这条被称为王谷道(任河道)的道路,实乃一商业大道,早至汉晋时期即有路可通。中国台湾学者严耕望也反复论证,这座大横山陆桥,自古就有效沟通着渠江流域与汉水流域的航运:

金州治西城县(今安康),南入巴境亦有两道。其一,由西城,西南行经广城故县(今紫阳南六十里)至通州之宣汉县,盖取今任河谷道而行,崖路崎岖,水可通筏,即郦注(《水经注》)所谓“谷道南出巴僚”者。由宣汉下渠水至通州也。

它的具体走向就是从合州不左转巴河,而是继续上溯州河至通州(达州),循后河达于官渡镇下船,人工抬树翻过大横山短短陆桥,再在大竹镇下到任河,顺河到达紫阳进入汉江,顺汉江到达旬阳,转逆旬阳河通航尽处蔡坪镇起旱飞驰,三日必达长安。

一筐荔枝凸显一条古道,一条古道串联一条大江,一条大江泽润一种文化。荔枝对于中国人来说,早已不是一种普通的物质,而是浸染灵魂的梦境:睃视时是百日的婴儿,呼唤时是宠物的昵称,品尝时是古诗的顿挫,回味时是少年维特和夏洛蒂烦恼的甜蜜……植入心绪,訇响血脉。无它,皆因自司马相如以来,2000多年历代文人的层层累积,巅峰就是那个白居易伙同杜牧砌垒的骊山山顶,让我们随骑手汗蒸如雨,伴快马滴哒催心。中国人特有的荔枝文化心理,无法向外国人诉说,就像我们那颗白圆白圆的正月初一清晨必吃之物,中国人吃的是节,是岁,是亲情和喜庆,是祝福和期盼。外国人一脸茫然,咬开沾沾的糯米皮,尝到一点甜甜的味而已。

蜀地荔枝一般沿江出产,有学者详细考证,唐宋时期雅州(雅安)、益州(成都)、眉州、嘉州、戎州、泸州、合江、渝州(重庆)、乐温(长寿)、涪州(涪陵)、忠州(忠县)、万州皆有荔枝树,其中戎、泸、涪、嘉挂果最优,宜宾和泸州则最负盛名。泸宜荔枝进贡长安,民间盛传,可谓非空穴来风。戎州唐代进贡荔枝剪有明确记载,金沙江畔定夸山山谷俗称荔枝沟中,至今尚有号称上千年的5棵荔枝树招摇,2023年还有4株重新挂果。黄庭坚“王公权家荔支绿,廖致平家绿荔支”,道出宜宾种荔大户们的产品质优量大。再溯汉晋,僰人种荔,一树可收150斛,成为上古少见的荔枝园。范成大浮江东归,在宜宾与泸州二城沿江之间,见到的都是“浓绿连村荔子丹”,直到合江乃至涪陵、万州,冬绿夏红,满江招摇。使曲线优美的川江更添“果中之王”的霸气,这也是荔枝在中国的另一种文化,山川和睦,安详共生。

川渝荔枝迨至今日,仅剩处于长江和赤水河交汇处的合江还大量出产,产量占了90%以上,乐山、宜宾、涪陵皆来引种。这方地域有什么神奇,何以能独冠蜀中? 它中唐以前的县治在今白沙镇,虽无唐代文献记录有荔枝出产,但先市镇在宋代却有荔树摇曳的记载:“地产荔枝,最富。”还有一方保存在合江县博物馆展厅内的南宋石刻,上面镌刻的荔枝红彤彤地盛于果盘,站立的侍者双手小心地捧持,静待主人品啖。前来考察的暨南大学历史地理学者郭声波感叹,真实形象地还原了合江宋人日常生活中,荔枝是富贵人家的夏季佳珍。

合江自古以来有荔枝生长,更有一个活态证明,即今人称为“酸荔枝”的半野生荔枝树尚在长迎丽日,主枝挺拔,板根四围,共有约五六十株相依相偎在原斧头乡河坝村一社的花园头、长氹沟处。笔者测量,最大一棵的主干胸径达97厘米。合江高级农艺师温涛告知,此乃野生荔枝。他之前所主编的《合江荔枝栽培》一书中,还记有74棵,其中有一棵树皮呈灰白色,当地人称为“白荔枝”,更可证其野生属性。

能有疑似野生荔枝一直自由生长,充分表明合江地域自古有适宜荔枝树破土发芽的生态环境,笔者曾经武断认为合江清代以前没有荔枝的结论,今天需作出严肃修正。无独有偶,泸州近郊长江对岸的蓝田下坝洗脚溪边,至今也尚有至少四五十株野生荔枝树散漫生长,还有荔枝幼苗在林间土隙破芽,矮的约有20厘米,大的有一米多高。笔者访问附近村民,尝者皆曰是酸荔枝,但“酸得特别有一种滋味”。泸州农科所高级农艺师李景明认为,至少可证合江、泸州一带处于如此生存的荔枝为“半野生状态”。

由此看来,荔枝虽然原生地在云南,野生和半野生荔枝却遍布了广东、广西、海南、四川,正如“荔枝”一词,虽系岭南古代民族音译,早在《山海经·南山经》中即被中原文人采用,汉字记音为“丽”。经过更加广泛的交往交流交融,从“离支”到“荔支”到“荔子”到“荔枝”,这一民族音译之词,早已风靡华夏,融人骨髓,成为汉语正宗和主流。它启示我们,在今天大倡中华民族多元一体背景下,更有加大研究的必要。

荔枝入于长安,虽然有福建、岭南一说,但巴蜀优质荔枝却占尽地利人和,红颗招摇地蜂拥“长安市上”。从涪陵以上的城市,可走上述水道;涪陵以下的城市,也可走达涪道(今达州至涪陵),皆能“以所鲜易所多”而去。古代一些商贾觅此致富良机,借助通便的水陆联运之路,打出各类文化品牌,把蜀地沿江鲜荔,纷纷运至长安以近的繁华之地大肆兜售,多发其财自在情理之中。中国的荔枝文化,在不显山露水之间,又平添了几分民间色彩。

(作者单位:四川南方丝绸之路研究中心,本文得到暨南大学历史地理研究所郭声波教授指导)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制