一

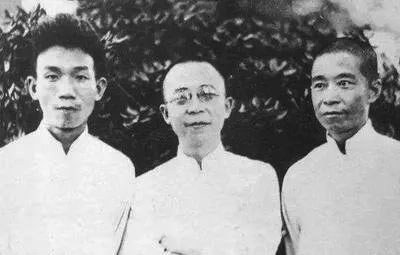

现代作家、抗日烈士郁达夫行三,为郁氏兄弟三人中的幼弟。长兄郁华,字曼陀,长其12岁;次兄郁浩,字养吾,长其5岁。父亲的早逝,使曼陀早早肩负起支撑门户的责任。曼陀对郁达夫的人生际遇有着绝大的影响。

他们与通常的兄弟关系不同。郁达夫出生后不久,曼陀已离家去杭州府学堂就学,自幼到大,兄弟二人共同生活的时间无多。1913年,曼陀东渡考察司法,决定携幼弟同行。如其家信中所言:“三弟居家,断非上策,此次当偕赴日本也。”(于听:《郁达夫风雨说》,第106页)曼陀方在新婚,甫能立身,已为幼弟铺路、筹划,这种牺牲,实常见于传统中国的家庭。这一段原委,郁达夫后来都原原本本写到他的成名作《沉沦》里去了,就连兄长原信里的话皆照抄无误。

郁曼陀归国后,历任京师审判庭、北京大理院推事,兼司法储才馆、朝阳大学教授,沈阳最高法院东北分院刑庭庭长。“九一八”事变前夕,他摆脱了日本人的种种威逼利诱,化装潜回关内。1932年起在上海任公共租界内江苏高等法院第二分院刑庭庭长,并兼任东吴、法政等大学教授,著有《刑法总则》《判例》等专作。(顾志兴主编:《江上自古多才俊:三江两岸历史人物》,杭州:杭州出版社,2013年,第265-266页)

抗战期间,日军占领上海,而租界法权仍属中国,郁华坚持捍卫中国人的司法尊严,在他的权力范围内,他保护过田汉、阳翰笙、廖承志等爱国人士,对民族败类严惩不贷。1939年11月23日,他被敌伪特务机关暗杀于上海寓所门前,成为抗日战争期间民国司法界为国捐躯的第一人,牺牲时年仅56岁。1952年10月,中央人民政府批准郁华为革命烈士。(同上,第267页)

郁曼陀之妻陈碧岑,安徽泗县人,1893年出生于淮阴清江浦,父为清末秀才,因家贫改业中医。她在父母相继谢世后,赖胞姐抚养长大,虽有向学之心,但只有到14岁时方得机会在伯父家读书数月。以其女、画家郁风的话来说就是出嫁前“除了跟着大舅二舅偷看《红楼梦》等小说之外,没有读过一天正经书”(郁风:《我的父亲母亲和三叔》,《神剑》2006年第6期,第93页)。其闺中教育虽止此,但她性聪敏,警于文字,1911年嫁与曼陀之后,由夫君教习唐诗,同时练习作诗,颇见成绩。郁达夫研究者中,有人认为长兄嫂俱对其有“教诗”之功,这个提法是不正确的。陈氏渐能写作后,与郁达夫有唱和是真,但其早期诗作多经曼陀订纂过。

陈碧岑1913年与夫君、小叔同来日本,即入东京锦秋高等女校就学。(郁风编:《郁曼陀陈碧岑诗抄》,杭州:郁风苗子艺术馆,2014年,第10-11页)仅比郁达夫大3岁的她,勤学而颖悟。叔嫂之间颇和洽,常在一起习学日语、谈论诗词。郁达夫的旧诗写作,起步毕竟比陈碧岑要早得多;兄嫂回国后,他对于嫂氏学诗应效何家,曾在家信中发表意见。这些有关女性学诗的建议,如今都成为珍贵的论诗资料。譬如谈到学诗的取径:

吾嫂学诗,盛唐不及中唐,中唐不及晚唐。与其失之粗俗,宁失之纤巧,女人究竟不应作“欲上青天揽日月”语。弟意李杜诗竟可不读,入手即应诵李义山、温八叉诸人诗。在宋则欧阳永叔、曾南丰、陆剑南诸家诗可诵。元明人诗弟未曾披读,故不敢言。然如王世贞、李东阳诸家究不合使闺阁中人模仿……(郁达夫:《致郁曼陀、陈碧岑》,《郁达夫全集》第六卷,第5-6页)

曼陀被刺后,陈碧岑艰苦抚养二子四女长大成人。(吴祖光:《陈碧岑夫人传略》,《吴祖光选集》第六卷,石家庄:河北人民出版社,1995年,第533页)她终生以吟诵和写作旧体诗词为嗜好,有《小隐山房诗稿》传世,收1913年至1981年所作共129首。曼陀身后的《静远堂诗画集》,与《小隐山房诗稿》合刊为《郁曼陀陈碧岑诗抄》,1983年由上海学林出版社出版。(郁风编:《郁曼陀陈碧岑诗抄》,第185页)

郁达夫与兄嫂间的唱和,即在《郁曼陀陈碧岑诗抄》中,亦产生出为数不少的篇章。郁达夫不但与长兄唱和,与长嫂亦有独立的赠答之作,如《有怀碧岑长嫂却寄》:

帘外风声过雁群,登楼遥望暮天云。行经故馆空嘶马,病入新秋最忆君。知否梦回能化蝶,记曾春尽看湔裙。何当剪烛江南墅,重试清谈到夜分。

(原载1916年11月23日上海《神州日报·文艺俱乐部·文苑》,按首句詹亚园版作“怅望中原日暮云,一声征雁感离群。”)

有时,郁达夫写给兄嫂的诗,主要致长嫂,只是“兼呈”长兄,如《奉答长嫂兼呈曼兄四首》:

之一定知灯下君思我,只为风前我忆君。积泪应添西逝水,关心长望北来云。之二昔年作客原非客,骨肉天涯尚剩三。今日孤灯茶榻畔,共谁相对话江南?之三垂教殷殷意味长,从今泥絮不多狂。春风廿四桥边路,悔作烟花梦一场。

之四

何须指日比长安,春水灵槎会岂难?删去相思千万语,当头还是劝加餐。

(1914年秋作,1916年2月9日与陈碧岑原诗同时发表于杭州《全浙公报·杂货店·诗选》,题作《答家碧岑长嫂和寄怀原韵》)

二

在名古屋就读的第一年,由于医科的语言要求,郁达夫开始学习德语;但期间他也得了刺激性神经衰弱症,时昏绝如羊癫病,未能全科通过考试。郁达夫购书开销巨大,官费不支,遂向长兄乞资,而曼陀未能即时回复。1916年秋,由于医科学费浩大,加之自己状态不佳等,郁氏决定改入第一部,曼陀知闻,以为幼弟天性游移,来信责备,造成兄弟失和事件。失和的开始时间,大略为1916年秋冬。曼陀来信在秋季开学后一个月,郁达夫至1917年3月4日始正式复信以表示态度。1917年2月25日,他甚至郑重其事写下遗嘱:“曼兄疑予无行,是以屡告急而不欲为之助。此番绝予,想亦此之由。而予卒因不能自明而死……”

兄弟二人复交,当在1917年夏郁达夫回国省亲兼定亲前后,其8月10日《日记》载:“晨八时发曼兄邮片,寄昨夜联句去也。”兄弟失和事件对郁达夫的精神、心态影响重大,其后间接造成《沉沦》的问世。

兄弟二人还有第二次失和。1927年,郁达夫在上海结识王映霞,苦苦追求,欲与她结婚;由于民国对重婚罪定论的法律是“告诉乃论”,郁曼陀身为法官,深知兹事体大;他不能眼看兄弟将蹈“重婚罪”,乃出手阻止,正在热恋中的郁达夫哪里肯听人劝? 他再次与长兄翻脸。后因郁氏原配孙荃愿接受“赡养”的保证而不去“告诉”,矛盾得以解决,兄弟又复和好。

1915年秋,时曼陀方任北京大理院推事,而养吾正在京依兄读书。郁达夫作《寄家长兄曼陀、次兄养吾同客都门》:

十载风尘一腐儒,暮云千里望皇都。紫荆庭外飞花未,银脍江南入梦无?衙散想曾参庙市,时平也合读阴符。却缘家有元方在,赢得人间说小苏。

(1915年秋作于日本,原载同年10月6日上海《神州日报·神皋杂俎·文苑》)

此诗颈联二句,原注标有“曼兄嗜画古玩”“养兄本学陆军,故云”。郁达夫在日遥想两位兄长工作之余的日常生活,关切殷殷,透穿纸背。除唐白居易《晚兴》诗“将吏随衙散,文书入务稀”句外,“衙散”一词,入诗极为稀见。曼陀的工作是官衙性质的,将其工余称为“衙散”,贴切之至。但这样一来,往下写养吾的一句却不好办了,因为养吾当时并未有职事。于是郁达夫导入养吾曾经学过军事的背景,以“时平”来对“衙散”,令人叫绝。阴符为古代兵书,传为黄帝所撰。此联的难点在于,“衙”字是与地点相关的名词,没有经验的诗人,断断跳不出继续寻找地点相关的对仗字的套路;而郁达夫却转换思路,使用了与时间相关的名词“时”,这一跳脱旋转,使得句子显得格外飘逸。

“元方”又是一个熟典。《世说新语·德行》:“陈元方(陈纪)子长文有英才,与季方(陈湛)子孝先,各论其父功德,争之不能决,咨于太丘(他们的祖父)。太丘曰:‘元方难为兄,季方难为弟。’”而大小苏是北宋的苏轼、苏辙兄弟。尾联谦逊又骄傲地说:家有优秀的兄长,我自己也不忝其后啊,这不,在人世间,我赢得了小苏的美誉。

1916年兄弟失和前,郁达夫又曾作《寄曼陀长兄》于日本。

悔将词赋学陈琳,销尽中原万里心。书剑飘零伤白也,英雄潦倒感黄金。三年铅椠貂裘敝,一服参苓痼疾深。闻说求田君意定,富春江上欲相寻。

陈琳,字孔璋,建安七子之一,擅长写檄文,传说他所作的《为袁绍檄豫州文》,曹操看后吓出一身冷汗,顺便连头疼病都治好了。但曹植鄙薄陈琳之不擅辞赋,曾在给杨修的信中嘲笑他“画虎不成,反为狗也”([魏]曹植:《与杨德祖书》)。由于有过曹植的定论,后世遂认为陈琳确实写不好辞赋。刘勰《文心雕龙·知音篇》即枚举此例而叹知音之难寻:“及陈思论才,亦深排孔璋。”其实,陈琳的文学成就在建安七子中排名是很高的。郁达夫拈出陈琳学辞赋不成的例子,于他的情形,倒很贴切;兄弟俩即将为郁氏的择科而决裂,幼弟向长兄坦承“辞赋误我平生”,但后悔云然,实为一种傲气的正话反说。

铅椠,古人书写文字的铅制笔和木板片,这里代指写作生涯。参苓是人参,郁达夫入读名古屋后身体不好,常需服药。然参苓常为求仙者所服,此句并不宜被过实地理解。“求田”为“求田问舍”的省称,谓曼陀既有意在家乡置业,而自己也愿与兄长一起归隐富春江上。

郁氏兄弟的“求田”,非仅为一种文学修辞,更是实际进行中的计划。郁母青年守寡,一门老幼的生计皆赖她艰辛维持。故郁曼陀初能经济自立,即开始扶持家庭,并欲造一座大宅子奉养堂上。其后不久他果然在鹳山建起松筠别墅,又在其西买下两层楼房一幢,供养吾作行医之馆。“松筠”之名,据云得自民初临时大总统黎元洪的题赠。盖曼陀怜念家中祖母和母亲两代孀妇,有旌表贞节的需要,故在起新屋的同时,请得黎元洪之题撰“节比松筠”(一说“节励松筠”),在富阳街上制成匾额,一式两块,一块挂悬前堂,另一块则由曼陀亲自护送,着人抬至祖母戴氏娘家。此情节为郁达夫研究学会会长蒋增福访戴氏娘家赤松村时,亲闻诸当地乡老。(蒋增福:《松筠别墅小记》,《郁达夫及其家族女性》,杭州:浙江文艺出版社,1993年,第63-65页)然有关此节,有的郁达夫研究者并不予采信,如浙江省社科院历史所副研究员罗以民即提出反诘:“既言郁曼陀于民初曾亲自护送此匾,何以郁曼陀乙丑年(1925)之《忆松筠别墅》之诗不言总统题匾事?”(罗以民:《天涯孤舟——郁达夫传》,杭州:杭州出版社,2004年,第11页)

或谓曼陀以民初北洋政府的一名小官僚而能请得大总统匾额,事属情理之外,实则不然。民初总统袁世凯、徐世昌、黎元洪,皆擅书而乐为名流属吏题款。“节比松筠”“节励松筠”等旌表贞节的四字套话,就连民国开创者孙中山与武人出身的段祺瑞都曾在不同场合为不同的人士题写过,有时请题者身份并非格外显赫。袁、徐、黎的题写,现仍在中华各地有遗存,有心者可以查询。

三

养吾的诗才,世人多不知,其实,从以下这首与郁达夫的联句诗看,他亦是能诗的:

立秋后一夜富春江畔与浩兄联句

秋月横江白,(浩)渔歌逼岸青。众星摇不定,(浩)一雁去无声。山远烟波淡,(浩)潮来岛屿平。三更群动息,(浩)好梦满重城。

(郁达夫、郁浩:《立秋后一夜富春江畔与浩兄联句》,周艾文、于听(郁天民)编:《郁达夫诗词抄》,第38页)

如果说郁达夫对长兄的感情是尊重、敬畏为多,他对次兄则亲近、交心得多。从日记来看,郁达夫在中年以后,与养吾的接触较密而与曼陀较疏。除了郁达夫居沪居浙,与养吾距离近、走动频之外,他与长兄两次失和的原因恐也不能不计。

郁达夫亦作有《寄养吾二兄》:

与君念载鸰原上,旧事依稀记尚新。苜蓿未归蜒驿马,烟花难忘故乡春。悔听邹子谈天大,剩学王郎斫地频。来岁秋风思返棹,对床应得话沈沦。(同上)

《诗·小雅·常棣》篇有“脊令在原,兄弟急难”句,“脊令”即鹡鸰,是一种鸟,于是“鸰原”便代表了兄弟之情。《史记·大宛传》载:“(宛)俗嗜酒,马嗜苜蓿。”“蜒”字可指水边居民,此处代指日本。颌联感叹自己未能驰马回到故乡,那烟花三月的美景他总是难忘。邹子即战国时五行说创始人邹衍,刘向《别录》:“邹衍之所言五德终始,天地广大,尽言天事,故曰‘谈天’。”自杜甫作《短歌行赠王郎司直》,出“王郎酒酣拔剑斫地歌莫哀,我能拔尔抑塞磊落之奇才”句,“拔剑斫地”又成为磊落之才表达抑郁的身段动作。

1918年10月19日,郁达夫作七律《曼兄书来,以勿作苦语为戒,作此答之》。结合其1918年10月14日的日记看:“午前接长兄书,劝予勿作苦语;又云:富春无大人物,为地方山水所缚也。……”(郁达夫:《断篇日记一》,《郁达夫全集》第五卷,第11页)当是曼陀来信规劝郁达夫写诗风格不要过于哀苦,另外亦劝他不要自视太高,总以青云人物自期,因为他们家乡富阳这小地方从来都不出大人物。

非将苦语诉同群,为恨幽兰未吐芬。不遇成都严仆射,谁怜湖郡杜司勋?富春人物无多子,东海鱼盐惜此文。号召中原今已矣,秋风愁绝宛丘君。

郁达夫在复诗中,对兄长的劝谕一一驳答。他先是自比为杜甫――但老杜至少曾遇到过提挈、欣赏自己的成都严仆射严武;接着又自比为受晚唐名宦牛僧孺推重、曾任官司勋员外郎和湖州刺史的杜牧,由是感慨自己的不遇堪怜。“无多子”的“子”,此处是指“成名人物”。拥有名山胜水的故乡,历史上竟没有出息过多少人才,但郁达夫坚信,占有东海渔盐的地理之利的富春,是终将会爱惜“文”的。郁达夫原名的“文”,如郭沫若所言,本有“郁郁乎文哉”的来历,在这里,诗人巧妙地嵌入自己的名字,意有所寓,高标自许。宛丘君,可能指宋诗人张耒,他曾有《宛丘集》,多发怀乡客旅之悲;也可能指苏辙――苏轼曾在数首怀念苏辙的诗中将弟弟称为“宛丘先生”。既然此诗为兄弟间的唱和,则郁达夫很有可能关联到苏辙的幼弟身份,以宛丘君自比。

与前诗仅隔两个月,郁氏又作《奉寄曼兄》:

谁从乱世识机云,兄弟飘零几处分。天下英雄君与操,富春云树幻耶真?

如今国事归经济,敢把文章托盛勋。记取当时灯下语,阿连有力净河汾。

从内容上看,此诗仍可能是对曼陀一信的答复。“机云”为灭吴后入晋的南方才子陆机、陆云兄弟的合称。太康十年(289年),陆氏兄弟来到洛阳,文才倾动一时,受到太常张华的赏识。“君与操”的典故来自著名的“青梅煮酒”,曹操对刘备说:“今天下英雄,唯使君与操耳。”借此,郁达夫在抬重长兄的同时,也抬重了自己。

此诗有原注“同住东京时曾有他年偕隐之约。”“灯下语”指的就是要遵守这个约定。“阿连”是指谢灵运族弟谢惠连。“净河汾”的意思很含混,有可能作者喻指《世说新语·德行》里的“陈仲举言为士则,行为世范,登车揽辔,有澄清天下之志”,以黄河及汾河来代表天下,矜美自己的才能。“净河汾”又作“诤诃纷”,若取此,则为“诤言诃责”的意思,可能与前次兄弟失和时两人之间产生的言语冲突有关。

四

郁曼陀对幼弟的爱抚之情,可用他本人的一句诗概括:“一家年少最怜君”(《酬达夫弟原韵》)。据郁达夫在北京平民大学的学生张友鸾回忆,二十年代初,郁氏住在曼陀家里,烟瘾大,曼陀一天要供他一听“小炮台”烟。(张友鸾:《郁达夫二三事》,陈子善、王自立编:《回忆郁达夫》,第43页)“小炮台”是英美烟草公司出的名牌香烟,与“大炮台”“哈德门”齐名,是民国纸烟中的上品,价格极为昂贵,可见曼陀这“最怜君”绝不是说说而已的,还包括着物质上的宠溺。

郁达夫研究者皆承认郁曼陀对郁达夫“兄兼父职”的提挈之恩;于第一次兄弟失和,论者多以为曼陀责弟过切。曼陀其人,严肃、不苟言笑,凡见过郁氏兄弟相处的友人,皆谓郁达夫十分敬畏曼陀。

留日同学钱潮回忆:“他写得一手好诗,与他长兄郁华的指导有关,他们兄弟俩当时时有唱和。在我印象中,郁华对达夫要求很严格,达夫好象有点怕他。”(钱潮:《我与郁达夫同学》,陈子善、王自立编:《回忆郁达夫》,第27页)

郁达夫在武昌师大的弟子、后来成为古籍出版家的李俊民回忆,曼陀的严正、不讲情面,在整个上海都很有名:“上层人士中给他取的浑名叫“死人的额角头”,就是说他对人冷冰冰,不讲情面,威迫利诱,都不能使他动心,而一切都要按他的主张办事。”(李俊民:《落花如雨拌春泥——郁达夫先生殉国四十周年祭》,陈子善、王自立编:《回忆郁达夫》,第131页)

1933年,李俊民和另外一位朋友受郁达夫之邀去虹口公园西侧的曼陀家。三人下了电车,正逢暴雨,郁达夫提议“身上可以淋湿,脚底不可沾泥,大家把鞋袜脱下,夹在腋下”。李俊民后来才知道他的用意是“去到他哥哥那里,可以不溅湿打蜡的地板”。所以,“三人夹着鞋在大雨中快跑,身上早已成了落汤鸡”。到了郁家,“我们擦干了湿脚,就把未曾沾湿的鞋袜穿上,这样就可以登堂入室了”。又据李俊民的回忆,虽然曼陀“有点长兄若父的派头”,但陈碧岑对郁达夫却“热情而又恭敬,有点象对待老师。后来知道,她学做旧诗,是经常向郁达夫请教的。”(同上,第132页)

《郁达夫早年家庭经济状况及其成员关系》的作者袁庆丰,既能从郁家的经济角度、亦能从父亲角色缺失对郁达夫造成的心理影响角度出发看问题,观点已较立体客观。(《中国现代文学研究丛刊》1997年第3期,第285-296页)笔者欲补充一点:曼陀要求幼弟学些“真才实学的东西”,在择科上不能任情,是由于他自己就做出了不任情的表率。

曼陀在择科就业上,一直非常清醒现实,从没敢放纵自己的文学追求。自早稻田大学师范科毕业后,曼陀改入法政大学,三年毕业,在天津交涉公署任翻译二年,其后考取法官,在京师高等审判厅任职。许俊人任司法部长时,他升任大理院推事,被派赴日本考察司法制度――也就是因了这次,他方才抓住机会携幼弟赴日;回国后,他归大理院奉职,期间推助二弟养吾考取北京医专。养吾后参加文官高等考试,及格后进入海军部工作,亦有了一个出身。

曼陀受过比乃弟更为严苛的旧式教育,他的成绩也更为优异。光绪十年甲申,他以府道试第一名补博士弟子员,废科举后第一期入杭府中学,毕业后成为浙江首批报送留日的官费留学生之一。曼陀以旧诗闻名,与乃弟相似而更早。留日期间,曼陀作有53首《东京竹枝词》,刊1909年的《民呼日报》和《民吁日报》,其中有20首因署名“曼殊”而常被后来民国旧体文学研究者误为苏曼殊之作。(颜廷亮:《关于〈民呼日报〉上的‘曼殊’诗作》,《成欤斋近代文学丛稿》,兰州:甘肃人民出版社,2016年,第362-364页)曼陀有与郁达夫的同题题壁诗,笔力不凡:

暑假归省题春江第一楼壁醉放狂怀入太虛,别开云路走雷车。雨中井灶鸡鸣外,江上楼台雁到初。赤土磨无埋狱剑,黄金买尽压装书。襕衫徒博群儿笑,转悔归来计太疏。(郁风编:《郁曼陀陈碧岑诗抄》,第31页)

此诗最重要的是“埋狱剑”典,喻人材之埋没,出《晋书·张华传》。晋张华命识剑者雷焕为丰城令,焕到县,掘监狱屋基,于四丈深地下得石函,中藏龙泉、太阿两剑。后来就以埋狱剑比。曼陀以此自喻,又暗合自己身为执法者的身份,何其贴切! 曼陀旧式教育充分,诗与画皆禀天赋,他牺牲了自己亲近风雅的天性,为家族撑起了一片天。很难想象,若无长子曼陀的牺牲,郁氏家族是否还能重新振兴。曼陀将自己“现实”的经验反折到对两位兄弟的择科就业要求上,是不足为怪的。

1961年春,郁达夫友人郭沫若作《题曼陀遗作》:

双松挺秀意何如,仿佛眉山有二苏。况复埙篪同殉国,天涯海角听相呼。

(蒋增福、夏家鼐编注:《历代诗人咏富阳》,延吉:延边大学出版社,1999年,第239页)

呼应着郁达夫早年的“赢得人间说小苏”,此诗譬曼陀、达夫为大苏小苏,郭沫若对郁氏兄弟的定位,可谓允当不过了。

(作者为山东大学文学院教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制