■肖鹰

约翰内斯·维米尔(1632—1675)是一位毕生生活在荷兰小城代尔夫特的画家。他43岁去世,一生仅有35幅作品传世。17世纪是荷兰王国的黄金时代,风俗画市场蓬勃兴盛,当时知名风俗画家的画作均数以百计。作为一个职业风俗画家,维米尔的作品如此之少,令人惊异。然而,更令人惊异的是维米尔画作神奇的艺术魅力。它们在呈现一种神奇如“光学仪器般的真实感”的同时,也赋予寻常景物以神圣理想的人生诗意。正是这种神奇魅力,使维米尔超越同时代的风俗画大师,成为世界绘画史上最伟大的画家之一。《小街》《厨房女仆》《代尔夫特风景》和《戴珍珠耳环的少女》,无疑是维米尔奉献给世界绘画史的不朽经典。

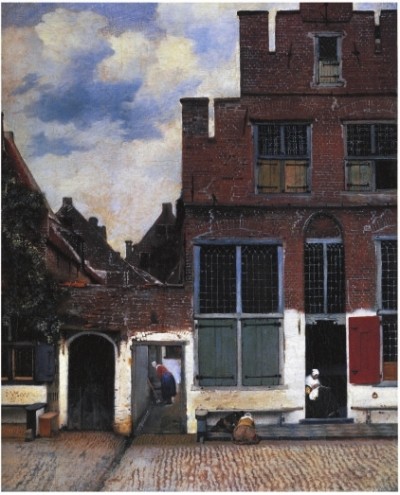

《小街》:时间与简朴

《小街》画面的主体是两幢具有荷兰16世纪后期民居风格的房舍。这两幢房舍都没有被完整呈现,画面右部的房舍呈现了约四分之三的正立面,而画面左部的房舍只呈现其正立面右侧非常边缘的一部分。这两幢房舍通过一个带门框的巷道连接,并立在一条铺着片石的街道后边。这是两幢普通而陈旧的民舍,门框、窗户、墙砖和红白墙泥,都斑驳陆离,共同展示着这两幢民居的陈旧污损。

画面中有四个人,两位老太太和两个小孩。在右侧房舍的底层,一位老太太坐在门口,依靠着左侧门框做缝补或者编织;另一位老太太在连接两座房舍的巷道深处,向左佝偻在一个圆形桶状器物上面,她的旁边靠墙立着一把扫帚。在她们的中间,即画面下部的中央部位,两个小孩蹲在地板上,背对着观者玩游戏。两位老太太之间,她们与两个小孩之间,都没有交流和互动,各自静默地处于自己的事务之中。

观看这幅绘画的细节,你会发现维米尔的每一个笔触都果敢而凝重,展示出极具震撼力的质感。生锈的铁条、涂料脱落的窗板、镶嵌在砖石中的门框和污损的墙面,这些极其微小的细节,都具有极强的质感。在维米尔的绘画中,纵使是画这样一个普通的小街,他在每个细节当中都倾注了一个伟大画家的热情和高超的写实的艺术力量,让每个细节都透现出无比直观的、有高度质感的真切性。

在构图层面上,维米尔以巷道作界,把两幢房舍分置左右两边,但不是对称划分:右侧的房舍以其大约四分之三的高耸正立面占据约画面二分之一的位置,而隔着巷道的左侧房舍则以低矮的右屋角占画面约三分之一的位置。左右房舍的呈现不仅有高矮、大小的对比,而且右边房舍由门、窗、砖墙等元素构成层次分明的垂直矩形组合,而左边房舍则以半切分的三角形屋顶控制墙面视觉。这种左右差异和对比,将画面重心移向右边房舍,对其立面的构图进行了视觉强化。两幢房舍的正立面都完全与画面平行——向观者展示出精确的垂直向度。在右边房舍垂直的立面上,维米尔自底楼至三楼以递进展开的正矩形秩序,将门、窗和砖墙以绿、红、蓝三色编织在一个形—色交织的无声旋律中。这个建筑立面,显然是以底楼的门为中心线,左右对称的。维米尔以门、窗的开、闭,各细节的色彩和色调变化等细节处理,赋予这个严格几何对称分布的正立面丰富的时间意味和有机情愫。

无论垂直向度,还是水平向度,两幢房舍的正立面都呈现出隽永的旋律,犹如巴赫的赋格曲,以极简朴的音节酿造动人的幽妙和声。但是,如果只有这与画面平行的立面和声,画面必然难以达到浑厚的意蕴。为了平衡画面,维米尔给画面做了两个激活深度感的设计。在画面的左上部,置于两幢房舍之间的天空呈倒三角从上部赋予建筑向背景延伸的深度感,而且被阳光照亮的白色流云映衬着深蓝的苍穹,这深度感不仅极具活力,同时有着无言的神圣意味。

与此相呼应的是,连接两幢房舍的巷道左侧墙脚地面的小水沟与巷道外小街上的水沟连接成一条直线,并且直抵画面底边。这条小水沟构成的斜线是一条强化(激活)建筑深度感的透视线。那位被置于巷道深处、俯身于圆形桶状物上的老太太,是这条透视线的引导人物。据X光透视,维米尔原初在靠近巷道口的位置还画了另一个老太太,但后来把她取消了。为什么取消了呢? 显然是因为这个老太太会阻断这条透视线的连续性,从而削弱对建筑立面平面性的平衡,使整个画面的深度感得不到有力彰显。

维米尔笔下的小街,简朴陈旧而不至于破败,静寂而安宁,时间在无声地流逝,但岁月却神秘地铸造着平凡人生的极乐永恒。我们在刻下岁月痕迹的建筑立面上,真正感受到的不是那种直观中的偶然,而是生命深处只有灵魂可以呼吸到的人生绵延不绝的韧性、信任和依恋。对全画作了细致的观赏分析之后,重新观看画面中的四个人物,我们会体会到他们静默的存在不仅与其栖居的房舍、街巷契合无间,而且在平淡和穆中与高空遥远的苍穹生息与共。《小街》的生活气氛是至简而丰硕,至静而清新。这生活气氛是从细节中漫溢出来的,也是由构图营造出来的。从内在的生命最深层的元素当中发掘出属于素朴人生的生机与温馨,这就是《小街》永恒动人的诗意。

《厨房女仆》:生命与尊重

在维米尔的《厨房女仆》之前,荷兰风俗画中的女仆在各种各样的场景当中都被描绘为一种符号化的载体。但维米尔向我们展示的是一个健康壮硕、正在准备一顿早餐的女仆。她已经准备好了面包,正在往一个瓦盆里倾倒牛奶,她的神情是静谧而专注的。这是女仆的日常生活。但是超越这一切实际场景的描绘之上,我们看到了一个前所未有的圆满、健壮而且具有独立意象的女性——一个具有纪念碑式的雕塑感的女仆。这是以前的绘画中没有的底层女性形象。维米尔在描绘这个女仆的时候,进行了无比细致真实的描绘,让每个细节都发挥了他作为一个写实主义绘画大师的天才的准确性。这位女仆形体的每个部位都给我们一种结实饱满的感觉,她的腰部、胸部、肩部、头部、鼻翼,甚至她的头巾,都充溢着质朴而坚实的生机——源于自然深处的生命之光。

维米尔在画面背景中画了一面相对完整的白壁——这是一面没有悬挂任何器物的白墙,与之相对,左侧带窗户的墙壁上近墙角处悬挂着两个器物:一个背篮和一只提灯。据X光检测,维米尔原来在这面背景墙上画了一幅地图——这是他室内画作中经常出现的图像。但在完成的画作中,他把这个地图抹掉了。维米尔为什么要抹掉这个地图呢? 清人笪重光说:“位置相戾,有画处多属赘疣;虚实相生,无画处皆成妙境。”如果把地图放在这里,地图是斑斓的,有各种色块,就使这面墙壁失去了统一感,从而会削弱前景中女仆形象的视觉冲击力。

然而,抹掉地图,女仆背后左侧墙面留出大片的空白,和右侧的空白相同,整个画面就会失于单调,所以他在左侧墙壁上添加了篮子和提灯。而且我们发现,篮子和提灯显然不会被我们的视觉感受

并列到背景墙壁上去。这就是说,背景墙壁本身的完整性并不会因为附加的篮子和提灯而被破坏,但是篮子和提灯的出现又使整个空间得到了一定意义的丰富。

在这幅中,维米尔对光线作了非常微妙的处理。从左侧窗户透射进来的光线经过了窗纸的过滤,而不是直接刺眼地照射进来。他把透射到女仆背后墙壁上的光作了自左至右、从暗到亮的渐近过渡的处理,这是表现光线在墙壁上相应出现了反射和直射的变化。这面墙壁上光线的过渡非常微妙,微妙到我们只能认为自然就是如此。为了塑造这个女仆,我们发现维米尔强化运用了古典绘画当中的明暗对比。女仆的左脸、左肩、左下肢都在暗影当中。维米尔使用浅细的白线勾勒这些暗影部位的边缘,她和墙壁之间的关系不是通过阴影投射在墙壁上来反映,而是通过这条白线,使女仆的身体本身得到了一定意义上的封闭或独立。维米尔给我们透现了一个暗影轮廓,但不是死暗,而是一种微妙的视觉调和。

维米尔在绘画当中最爱使用三种基本颜色:一种是白亮的铅白色;一种是赭黄色;还有蓝色,这种蓝叫群青蓝。他从浅暗的白色开始,一直到深蓝色,在色调的过渡当中,他把人物的面部,女仆的鼻翼、胸脯、牛奶、面包都放在一个高光系列当中。这种高光又与其他色调相对平衡,所以这幅画有一种古典的凝重或者近乎神圣的优雅。

这幅画在淳朴、自然之中给我们塑造了一种深刻的凝重和尊严感。在这幅画中,我们看到的是一位朴素贫苦的女性。但是,维米尔呈现了她饱满、健壮和独立的身躯,与其说她需要我们同情,更不如说我们会情不自禁对她寄予尊重。这种尊重是对生命,对人性,可以具体化为对女性,甚至在一定意义上说是对母爱的一种尊重——这不仅因为厨房和女仆准备早餐的情景是具有哺育含义的,而且因为维米尔笔下的这位女仆尤其激发这些温馨的联想。

《代尔夫特的风景》:真实与神圣

作为城市景观画作,《代尔夫特的风景》从细节到整体,都具有令人震惊而且难以解释的高度真实感。这幅画画出了灿烂的苍穹,井然有序的代尔夫特的城市建筑,静静的港湾等等,画面安逸宁静而且有一种天堂般的澄明之美。然而,令我们感到无比神奇的是,它竟然是如此真实。是的,在这幅被誉为维米尔最伟大的画作中,历史学家和图像学家都能发现有关代尔夫特的历史景观和现状的诸多真实景象及细节。在画面左部居中靠后位置,那个高于老教堂四角塔楼的圆锥形尖塔,是17世纪代尔夫特啤酒厂的塔楼——它现在已经不存在了。但维米尔对它的描绘严格符合透视法则,而且准确表现了它和老教堂的位置关系。因为画中景物高度真实的细节,今天,我们可以根据这幅画作回顾代尔夫特17世纪中叶的实景。

在画面的中景中,当年代尔夫特两个重要的地标建筑——鹿特丹门和斯希丹门占据了重要位置。维米尔对这两个城门细节的描绘极为真实。20世纪以来,不少学者认为画中所表现的“光学仪器般的真实感”是维米尔采用暗箱投影仪捕捉的现实影像。然而,综合比较17世纪诸多类似位置和类似视角描绘这两个城门的画作,我们可以发现:现实中的斯希丹门是朝西南方向开,而鹿特丹门是朝东南方向开的,共同呈现一个“八”字形。维米尔的绘画对斯希丹门和鹿特丹门作了朝向矫正:他将鹿特丹门由西南朝向轻微向南扭转,而鹿特丹门的东南朝向也轻微向南扭转。这两个城门南转的效果就是我们在画中看到的:两个城门接近平行地朝向前景。对这两个标志性城门的调整,再次强化了画面的水平向度,从而使画面主要建筑更加统一,而统一就能增加画面的稳定、安宁。

根据历史图画和当代照片可以判断,新教堂是代尔夫特的最高地标建筑。但是,维米尔压缩了新教堂穹顶的高度。新教堂在代尔夫特的历史文化和现实生活中都具有核心地位。它的地下室埋葬着荷兰建国之父沉默者威廉,维米尔本人出生后也在此教堂接受洗礼。既然新教堂如此重要,为什么要压缩其高度? 这是为了让它与斯希丹门平衡,从而强化水平向度或水平视线。为了更好的水平效果,维米尔还在画面左侧中部画了一个长长的红色水平屋脊——这是代尔夫特历史建筑中没有的景观。

在调用建筑景物来构建和强化水平向度的同时,维米尔也精妙地调用色彩和色调的平衡力量。在前景当中,画面的高空悬浮着饱含雨水的黑暗乌云,在中景和远景当中看到的则是被阳光透射的云彩。所以画面的背景是被阳光照射的——不管是我们直观看到还是想象,都是被阳光照射的。而且维米尔把建筑的前景水平向度笼罩在乌云的暗影下的同时,他从画面的最右边开始,在画面的右侧,鹿特丹城门的背后设置了一系列水平向度的建筑块面。这些块面以黄色和白色相辉映的墙体来一层一层呈现水平方位的意味。这种呈现以斯希丹门为中介,画面的左侧以棕红色为主调,建筑物在暗影当中;画面的右侧以金黄色为主调,它的水平向度是断续的,被几个地标建筑不断切分,但它是存在的。

但是,维米尔并非一味设置和强化水平向度。他在建构水平向度的同时,也在不断设置垂直向度,以持续不断对水平向度进行平衡和深化。在全画中,除了两个城门,中景中的新教堂、远景中的啤酒厂及老教堂三个地标塔楼,这五个建筑明确构成画面的垂直向度。值得注意的是,维米尔在高度细致地描绘两个城门、并赋予其“光学仪器般的真实感”的同时,不仅调整了它们的朝向,而且还修改并过度延长了两个城门在水中的倒影。这个违背光学透视的延长所产生的效果正强化了画面的垂直向度。

而且,作为呼应,维米尔在画面近景的沙滩上描绘了七个人物,其中左侧显示的是四个人物同一位欲乘船出行的主人告别的情景,右侧是两位相向交谈的乡下妇女。这七个人物的站立姿态以及靠近两个乡下妇女的两根垂直的船桩,都成为画面垂直向度的确定元素,与水中城门倒影和中景、远景中的诸个地标相呼应。维米尔在画中一共画了15个人物,另外八个人物在港湾对岸的船上或城门内外——维米尔将他们置于中景建筑和船只的暗影中,似有若无,共同营造着画面的有生气的静谧。在垂直与水平双向平衡的有机和谐中,新教堂的钟楼沐浴在阳光中,我们审视细节,会发现阳光是透过窗户照射过来的。由此,我们体会到新教堂是全画的精神中心,是代尔夫特的灵魂所在——它是光的汇集处,也是光的发射点。

维米尔给我们展现了一个真实,但又宁静、和谐,甚至神圣而庄重的城市景观。这个城市景观实际上是维米尔经过多次红、黄、白色的平衡,明暗调和,还有天光和水色的多次交换、转移之后,构建的一种具有交响乐般和谐、优美、宁静的氛围。这种难以言说的氛围感受证明,维米尔并不是要向我们描绘一个当时已经发明的光学仪器所捕捉的真实客观的代尔夫特风景。对于维米尔来说,代尔夫特就是他的家,他在这里生,在这里长,当然最后他的生命也在这里结束。代尔夫特无疑对维米尔来说有一种深刻的生命的内在联系性。他描绘的代尔夫特绝对不仅是一个忙碌于航运交通的当时世界最繁华的小城,在他心目当中,代尔夫特一方面是血脉相通的栖息之地,一方面又是他精神中的神圣世界的乡土。

通过描绘代尔夫特,维米尔这样来表现艺术的伟大意义和价值:在客观真实地描绘现实对象细节的同时,这个细节就在和他的生命产生一种深刻的共鸣和交响,而且在互相促进和提升。所以维米尔给我们描绘的代尔夫特是真实的但更是理想的,是亲密的但更是神圣的——一个精神充盈的生活世界。

《戴珍珠耳环的少女》:眼睛与心灵

在维米尔的绘画当中,女性是他的第一主题。他的35幅画作绝少单独描绘男性,大多数画作都是以女性为主题。在这幅《戴珍珠耳环的少女》中,维米尔向我们展示了一位在暗黑背景中侧身、以左肩面对我们的少女。她的头颅由右向左扭转,大概有3/4面向我们。她的双眼,她的嘴唇,甚至她的鼻翼都有一种倾斜感,说明维米尔在蓄意强化人物在画中的动感,有一个动的意念支配着她。更为重要的是,她的面孔大部分(3/4)因阳光照射而朗然呈现出鲜艳滋润的容颜。

在这个少女的面容上,高光不仅被过度使用,而且达到了一种童话般的颂歌意味。维米尔同时用大面积的眼睛的眼白,接近眼白处黑眼珠里映出的光亮,她的鼻翼、鼻尖和下嘴唇,甚至她的牙齿都含着光耀,从而把画中少女置于童话般明丽的高光之中。我们在这张面容上获得一种意想不到的精彩或者惊喜,而这种精彩和惊喜又是我们没有办法去确认、去识别的。少女金黄色的衣衫,衣衫内的白色衬衣,还有头巾上的群青色(这个群青色已经被高光晕染而发出耀眼的白光),构成了巴洛克绘画色彩的戏剧性表现。

维米尔用群青色和铅锡黄交织的头巾表现的异域感,同黑褐色背景一样,进一步将画中少女从现实的“具体身份”中抽离。从服饰到背景,维米尔都着意将这位少女从可辨识的场景中简化和疏离出来。因此我们相信,维米尔不是在画某位少女的肖像,而是在画“一位少女”,画她纯真存在的肉身,她的肉身的光彩和从这光彩中闪耀着的天使般的心灵。

《戴珍珠耳环的少女》如今被收藏在荷兰海牙莫瑞泰斯皇家美术馆。2021年,该馆组织了一个专门的高科技团队对该画进行检测和研究,并公布了三个发现:其一,少女的背后是一个绿色布帘而不是暗黑的背景;其二,维米尔描绘了少女的眼睫毛;其三,少女左耳下的珍珠与这只耳朵没有任何连接痕迹——这不是一个珍珠耳环,而是维米尔描绘(设计)的一个幻影。无论是否是幻影,这颗珍珠在画中显得出奇的大,而且据检测结果,维米尔在绘画时对少女左耳的位置有提升调整。

撇开真幻,这颗珍珠在画中的视觉效果是什么? 这颗珍珠起的最重要的作用,是反光。它与少女双眼瞳孔的尖锐的反光相呼应。因为这个呼应,少女双眼不可确认的目光(闪光)得到了平衡和确认,否则,她的眼神在某种意义上就会散失而落空——这可以理解为心灵内在的呼应。我们在这里再次看到,维米尔以最自然的手法打破常态,将最具客观意义的景物描绘成为最深刻的心灵展示。换言之,维米尔总是以最自然的表现方式实现艺术性,达到描绘性与绘画性的精妙平衡。

最触动我们的是这少女的双眼。我们不知道这个女孩儿为什么会侧转身,我们更不知道是什么触发了她的侧转身,是声音还是景象对她的惊醒? 我们可以看到并确定的是,这回眸一转,让我们见识了她的单纯,她的天真,她的期盼。其实我们感到,她可能面对着一个我们无知的,也可能是我们熟知的世界。但是无论怎样,现实世界当中的我们,都从这个女孩儿惊异的眼神中看到了最纯正的美和希望。

1672年,路易十四的法兰西帝国军队入侵荷兰王国,在其后五年中,英国与德国也先后向荷兰开战。战争使黄金时代的荷兰经济直接陷入困境,维米尔生命的最后三年也是在日益困隘的贫穷中度过的:1675年,他两度前往阿姆斯特丹举债。1675年,维米尔去世,留下11个孩子(另外三个孩子早前夭折)。他的妻子在他死后宣布家庭破产,向法庭申请用维米尔的画作抵债并支付孩子们日用面包的费用。

《戴珍珠耳环的少女》画于1665年前后,大概在维米尔贫病去世前10年。画中少女的这双眼睛天真、清纯,明亮如深邃深夜苍穹中闪耀的启明星。这双眼睛中没有贫困、没有恐惧,只有惊异的喜悦和好奇。维米尔是借这双眼睛表达他晶莹深澈的天才心灵。我们也可以说,这是维米尔的灵魂在注视着我们。是的,正是凭借这双眼睛和背后那纯粹而深刻的心灵,维米尔的绘画在呈现奇迹的光学真实的同时,也赋予人间凡景隽永的人生诗意。

(参考文献:Walter Liedtke,Vermeer:The Complete Paintings,2008;Karl Schütz, Ver-meer:The Complete Works,2015)

2024年4月3日,稿于酒无斋

(作者为清华大学哲学系教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制