一

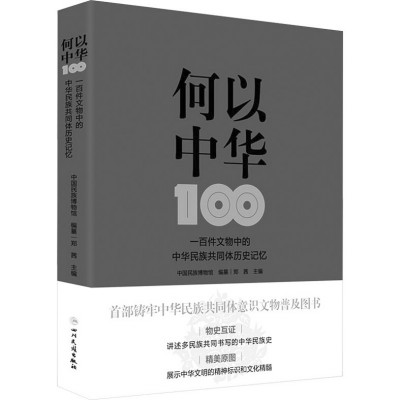

中国民族博物馆编纂、四川民族出版社出版的首部铸牢中华民族共同体意识文物普及图书《何以中华:一百件文物中的中华民族共同体历史记忆》(以下简称“《何以中华》”),形象地展示了中华民族形成和发展漫长而辉煌的历史。

“中华民族”概念的提出与确立,是近现代中国的一件大事。中华民族的形成与发展经历了一个漫长而艰难的历程。同样,我们对中华民族的认识,也经历了一个漫长的探索过程。

中华民族对自身的认识,在很大程度上依靠考古学所取得的丰硕成果。20世纪初,随着近代西方考古学的建立,人类认识自身历史的方式,发生了一次重大转折。仅仅依靠民间传说、神话故事或文献史料来讲述历史的传统遭到有理、有力的质疑。人们往往会提出这样的要求:“拿证据来”。因此,人类历史叙事体系面临着一次重构——将传统的文本叙述转变为以物质文化为核心的考古学叙事。

大家知道,中国是世界上唯一拥有数千年连续历史记录的国家,同时也是一个统一的多民族国家。但是,随着历史话语权向考古学漂移,中华历史的可信度受到质疑,不仅上古史变得支离破碎,模糊不清,几千年来深信不移、不容质疑的关于“三皇五帝”的历史信仰也被解构。一时间,很多人感到疑惑或迷茫,使得我们需要重新思考这样一些重大问题:“我们从哪里来?”“我们是谁?”

中国考古学开拓者李济先生,立志“寻绎中国人的原始出来”。中国第一代考古学家苏秉琦先生则认为中国考古的直接目标就是要回答“中国文化的起源、中华民族的形成、统一多民族国家的形成和发展”。实现中华文明和中华民族形成发展史的“物”与“史”互证,是贯穿20世纪的学术探索和考古发掘的追求和理想。、

二

《何以中华》用一百件精心挑选的文物,回答了,或者说阐释了“何以中华”这个重大而严肃的问题。本书的一个重要特点是:“物”“史”互证,图文并茂。比如,内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗发掘的一件玉器——“红山玉龙”,作者从该文物的发现说开去,勾勒出曲折现世的“中华第一龙”的身世,进而论证“中华民族的龙崇拜”的历史渊源,揭示出中华民族“龙的传人”身份意识的来源及其丰富内涵。在分析中国龙文化起源的多元性特征和龙的形象的演化过程之后,书中指出:

中华龙文化经历了漫长而连续的发展过程,这个过程与中华民族和中华文明的起源发展过程高度一致。龙的形象从多元走向一体,最终成为中华大一统的高度象征,成为中华民族的象征!

从一件玉器引发开来,论证中华文明从多元走向一体的历史进程,要言不烦,上引最后一段更堪称点睛之笔。

“中国”是怎么形成的? 这是大家非常关心的一个问题,也是学术界长期苦苦探索的一个问题。《何以中华》在吸纳前人研究成果的基础上,以在河南洛阳市发掘的一个“龙形牙璋”为起点,分析夏朝的历史,进而指出:“当夏出现在历史舞台上时,一个名副其实的‘最早的中国’便已出现在世界的东方。”

四川省成都市青羊区金沙遗址,是二十世纪最重要的考古发现,内容极其丰富。本书作者以“太阳神鸟金饰”为代表,分析金沙文化的价值和意义。从一个“太阳神鸟金饰”生发开去,讲述了古蜀文化形成和演进的历史,进而论述古蜀的太阳崇拜,古蜀与中原文化的融合,由此“指向一个清晰的事实:在中华文明的形成和发展过程中,多元起源的文化曾经发生过广泛而深刻的交融”。

书中,这样的例子很多。没有长期深入的学术研究,写不出这样论证严谨、文采斐然的文字。

三

《何以中华》能够达到这样的成就,绝不是偶然的,主编郑茜和她率领的团队是做了充分准备和巨大努力的。从一开始,他们就意识到这是一件“非常艰苦、充满挑战”的工作。这不是简单的编辑整理工作,而是需要进行深入系统的学术研究、严谨扎实的科学分析的。

早在2015年,中国民族博物馆便成立了“中华民族形成发展史实物表征体系研究”课题组,全面梳理涉及中华民族形成发展史的数千件代表性文物,后在此基础上围绕更加准确的“物”“史”互证目标,构建出“何以中华——一百件文物中的中华民族共同体历史记忆”文物谱系。

这个工作量非常之大。这一百件文物涉及全国各地近60家博物馆的珍贵藏品,课题组成员不辞辛劳,与这些博物馆磋商、探讨、比对、鉴定,并按法律规定,取得相关文物图像信息的使用权。

人们常说,十年磨一剑。《何以中华》从2015年成立课题组,到最后成书,也历时近十年。加上这之前所做的构思、策划和各种准备工作,已经超过了十年。他们以咬定青山不放松的顽强毅力,勇敢地面对挑战,最终战胜各种困难,打磨出一部精品,奉献给各民族的广大读者。

从出版的角度看,这本《何以中华》印装精美,内容丰富,图片清晰美观,文字言简意赅,给人以思想启迪,也给人以美的享受,堪称当下出版界的精品佳作。

四

本书是编纂团队和出版团队深刻学习和领悟习近平总书记关于“铸牢中华民族共同体意识”的论述后,落实到行动上的一个具有创新意义、典型意义的优秀成果。

正如主编在序言里所说:“一百件文物,既可以理解为一部微缩版的中华民族形成发展史,也可以理解为一个具有高度象征意义的叙事框架。”《何以中华》以精心挑选的一百件代表性文物,构筑了一部实物实证的中华民族共同体历史记忆展示传播文本体系,生动可感地塑造了一个上溯至百万年前、囊括各民族的中华民族的完整形象。作者团队以高度的责任感和使命感,矢志于推动中华民族共同体理论体系、史料体系、话语体系的创新和发展,以极高的完成度呈现了中华民族从“自在”走向“自觉”的历史进程,描摹出历史上各族群及文化之间往来互动、交流融合的轨迹样态,无疑将各民族交往交流交融史的研究普及、创新表达推向了一个新的高度。

(作者为中国社会科学院研究员)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制