“中国的诱惑”

“您想回中国吗?”2004年,在意大利费拉拉的安东尼奥尼家中,中国纪录片导演刘海平、侯宇靖夫妇这样问道。

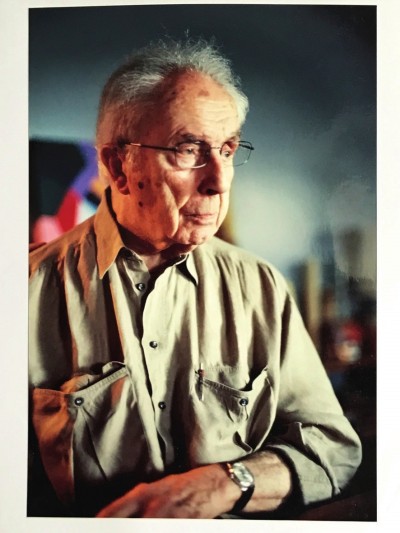

“ANDIAMO,SUBITO!(我们一起走,赶快!)”92岁的安东尼奥尼只回答了两个意大利单词。1985年,中风破坏了他大脑的文字组织和拼写中枢,此后,他只能说一些简单的词语。

语言从来不是情感交流的障碍,一张张画作中的东方韵味,书架上散落的研究《周易》和针灸的草稿,初次见面时安东尼奥尼眼中噙满的泪水,无不在告诉刘海平:“中国已成为安东尼奥尼灵魂的一部分。”

去辽阔的中国看一眼,曾是安东尼奥尼的一个梦。

20世纪60年代,革命热潮席卷全球,非洲掀起独立浪潮,美国民众高呼反对越战,欧洲各国因经济增长速度缓慢出现了一系列社会问题,终于引发1968年的法国“五月风暴”。风起云涌的学生运动中,哲学界、电影界的欧洲左翼知识分子都站在了学生一边,而遥远的东方则成为左翼知识分子中流行的“中国的诱惑”。

谈论中国在当时的欧洲是一件时髦事。然而,红色中国究竟是什么样的?“他们只能通过我们输出的少量影像来了解,因为‘文革’开始后中国对西方完全封闭,就连过去与中国友好的人士也没有被邀请访问,这就造成了西方社会——特别是左翼知识界对中国的一种渴望。”北京师范大学艺术与传媒学院教授、纪录片学者张同道说。

转机发生在1971年,美国乒乓球选手科恩“上错车”,小小乒乓球发出“乒”的一声,全世界都听到了,中美之间关闭22年之久的大门即将打开。美国乒乓球代表团访华后一个月,1971年5月21日,意大利外贸部代表团访问中国,代表团成员中包括时任意大利国家电视台(RAI)文化节目负责人的弗利奥·科隆布。

与周恩来总理握手后,科隆布提议拍摄一部电影。深谙国际局势的周恩来总理对此很感兴趣。“我提名了著名导演安东尼奥尼,周恩来立刻介绍我认识文化部的一位专员,这位专员与我同回酒店商讨此事。这是一个正式合作的项目,来拍摄一部关于中国的电影。”几十年后,科隆布向刘海平夫妇回忆了当初的细节。

西方人渴望了解中国,中国也希望通过外国导演的摄影机,把中国形象传播到世界。20世纪70年代,中国掀起了一个西方人来华拍摄纪录片的小高潮:除了经常与安东尼奥尼对比的伊文思拍摄的《愚公移山》,还有1971年比利时记者亨利·华纳和杰拉尔·瓦莱拍摄的《中国1971》、1974年美国记者欧文·德拉宁拍摄的《上海》、两位美国导演谢莉·玛克莱娜和克罗迪亚·维尔记录一个美国妇女团体中国之旅的《半边天》、唐纳德·麦克威廉姆斯记录1972年加拿大中学生访华的《中国印象》等。而在众多的纪录片中,影响广泛且争议最大的,便是安东尼奥尼的《中国》。

1972年2月,安东尼奥尼接到意大利国家电视台的邀请,他兴奋地同意了。按科隆布的说法,他和安东尼奥尼是好兄弟,非常好的朋友。更重要的是,“在职业领域,他是一位伟大的导演,全世界都知道他”。

1960年,自编自导的悬疑片《奇遇》获第13届戛纳电影节评审团奖;1961年,《夜》获第11届柏林电影节金熊奖;1964年,《红色沙漠》获第29届威尼斯电影节金狮奖;1967年,《放大》获第20届戛纳电影节金棕榈奖。而在纪录片领域,早在1948年,纪录短片《城市清洁工》已经摘得当年意大利电影新闻记者协会银丝带奖。

今天,即便是不熟悉世界电影史的读者,应该也明白这串奖项的分量。不过,在1972年的中国,安东尼奥尼只是一个陌生的名字。直到20世纪八九十年代,他的那些经典艺术电影才以录像带和盗版VCD的形式,在文艺青年中流传。

在中央人民广播电台原台长杨正泉的回忆中,意大利国家电视台向我国外交部新闻司发函时,特意说明将由著名导演安东尼奥尼执导。为此,外交部让我国驻意大利大使馆了解情况,提出意见,后经广播局军管小组分管宣传与外事的副组长戴征远和外交部的姬鹏飞、乔冠华同意批准。

“请安东尼奥尼执导,因为他是意大利共产党,在政治上是可靠的。”与意大利人科隆布相比,张同道显然更懂得1972年的中国。

其实,不仅是安东尼奥尼,就连担任《中国》助理导演的恩丽卡,中学时学的也是共产主义思想、毛泽东思想,在河南拍摄时,她胸前还佩戴着意大利共产党的徽章。恩丽卡当时年仅20岁,正与60岁的安东尼奥尼沉浸在“忘年恋”中,从中国回到意大利后,两人结为连理。

“你们让我自己看”

安东尼奥尼花费了三个月时间,同中国官方和意大利国家电视台讨论行程。在寄往北京的“意向书”中,他写道:“我计划关注人的关系和举止,把人、家庭和群体生活作为记录的目标。”

关注人的关系和举止,在安东尼奥尼早期的纪录片中就有迹可循。1912年9月29日,安东尼奥尼出生在一个叫费拉拉的小城。费拉拉位于意大利北部的波河平原,在不远处的波河岸上,意大利著名电影导演维斯康蒂拍摄了新现实主义电影的开山之作《沉沦》。两年后,同样在波河,安东尼奥尼拍摄了他独立执导的第一部电影《波河上的人们》。这部9分钟长的纪录片,记录了波河上渔民的粗粝生活。晒被子的男人望向波河,暴雨欲来,抱着孩子的女人回到屋棚……这些影像处处显露着新现实主义的风格。谈及《波河上的人们》,安东尼奥尼曾说:“之前的纪录片从不关注普通的人。”他的第二部作品——纪录短片《城市清洁工》,同样将镜头对准普通人,记录了罗马清洁工的一天。

安东尼奥尼的摄影机从意大利进入中国前,他选择了一个出人意料的摄影师——卢奇亚诺。卢奇亚诺得到邀约,是在出发前一星期。他从电影院回家时,家里人告诉他,安东尼奥尼打来了电话。卢奇亚诺不敢相信,在他眼中,“安东尼奥尼在当时的电影界就像个上帝”,而自己虽然已经拍了15部电影,但都是小制作,比他有名的摄影师有很多。卢奇亚诺唯一的名气,大概是他拍摄的一部关于罗马郊区一所学校的影片。在这部影片中,他没有像通常那样把摄影机固定在脚架上,而是全程手持机器拍摄,为的是像布列松那样,出门总带着莱卡小相机,以拍到现实。

不知安东尼奥尼是否听说了这部“手持机器拍摄”的影片,但《中国》呈现的“现实”显然与那个时代的中国纪录片大相径庭。“我们当时的纪录片叫‘形象化政论’,纪录片被看作是报纸的兄弟,就像报纸的社论一样,只不过它是用影像。”张同道说,这与安东尼奥尼他们在一旁冷静观察的创作手法完全不同。

安东尼奥尼也许没有意识到双方认知的错位。1972年5月13日,安东尼奥尼一行到达中国。和那个年代的很多国际友人一样,他们先飞到香港,然后改乘小火车抵达罗湖。在火车上,摄影师卢奇亚诺看到了短途旅行的中国人,“有鸡笼、鸡、大包小包,人们很单纯”。看到五星红旗时,他扛起机器,装上胶片,准备开拍,安东尼奥尼阻止了他:“我们先理解,然后再拍。”

从广州飞到北京的摄制组只有5个人,除了导演、助理导演和摄影师,还有一位负责充电池和录音的摄影助理、一位意大利随行记者。数量更多的是摄影器材,电池、灯之类的,从飞机上运下来,足足装满了一卡车。这些跨越千山万水而来的摄影器材,很多都没用上,因为摄制组原打算拍摄半年,实际只拍摄了22天。

来中国前,安东尼奥尼对中国的想象带着浪漫的童话色彩:“黄河,有很多盐,家和路都是用盐做成的,一片雪白的蓝色沙漠,还有其他沙漠,动物形状的山峰,穿着童话般服装的农民。”一行人在首都机场降落时,安东尼奥尼看到舷窗外出现了想象中的中国:停机坪上正在举行一个盛大的欢迎仪式,男孩女孩们穿着鲜艳的服装,又唱又跳,有飘带,有红旗……后来,他们才意识到,这个仪式并非为了摄制组,而是在欢迎索马里元首西亚德。

童话色彩仅仅出现在飞机抵达北京的那一刻。随后,摄制组住进新侨饭店,负责接待他们的是中央广播事业局国际联络部的几位工作人员。双方在房间内讨论拍摄计划,三天的讨论中,安东尼奥尼一直坐在房间靠墙的沙发上。面对茶几和一个女孩不断加水的茶杯,他觉得“房间中央空荡荡的,大得让我们感到不适,仿佛分隔中国和意大利的那一万公里全都集中在那里。”打开一张中国地图,上面标注了安东尼奥尼理想的旅行线路,这个方案毫无疑问被否决。最终定下的路线被“严格规定”,五个拍摄地点分别是北京、上海、苏州、南京和林县,其中林县还是安东尼奥尼争取到的。

讨论拍摄计划的每一天,安东尼奥尼只想从宾馆里出去,亲自看一看,到处走一走。时任意大利驻华大使孟凯蒂曾回忆,在北京,他想向安东尼奥尼介绍中国,大师马上制止:“每个人都有他自己的中国,加注了个人色彩,不是历史。历史,我已读过,但要理解需要很多年。我没有兴趣听别人阐述中国,你们让我自己看而不加任何人的色彩。”

“我们只是看了它一眼”

安东尼奥尼在中国待了一个多月,正式拍摄只有22天。根据张同道拍摄纪录片的经验,“22天连前期调研都没做完,何况还是个陌生的国家”。

回忆在中国的拍摄,安东尼奥尼也坦承,“我们只是看了它一眼”,时间“只允许我快速地一瞥,像游客一样,我看到的东西是以旅行者的眼光”。但他又什么都想拍,因此,不得不打破平时的工作习惯,一天拍八十个镜头。正常情况下,他每天只拍两三个镜头。

匆匆一瞥,安东尼奥尼却如同发现了“另一个世界”。在北京,人们下班后,并不是跑回家,而是留在工厂的院子中,围成一圈坐下来,讨论工作中的问题。安东尼奥尼判断,“这不是经过安排的场面”,“任何看电影的人都会注意到,那些讨论和阅读报纸的姑娘们脸上不是完成任务的表情,而是真正的、诚恳的、混合着乐趣的表情”。

他还注意到,每个人都接受分配给他们的工作,即使这份工作很辛苦,他们仍平静地接受,认为是在做对集体有益的事情,这是在今日中国人身上扎了根的感情。“中国人所具有的那种社会团体感,是我在世界其他任何地方都没有遇到过的。”

在大街小巷中穿行,安东尼奥尼惊讶地发现,人们“生活上的平等,跟我们那边很不一样,这里看上去既不焦虑,又不着急”。他说,“人民是让我最为感动的”,“他们的单纯、他们的诚实和他们之间的互相尊重打动了我”。

初到北京,安东尼奥尼和摄影师卢奇亚诺就发现:“这个城市有严谨的习惯,它苏醒得很早,北京和中国人都非常勤劳”。通常,摄制组的工作从上午九十点钟开始,但一大早,卢奇亚诺透过宾馆的窗户,看到外面有一群人在跳舞、运动,实际是练太极拳、做广播体操,他觉得太美了。于是,一天早上5点,正式开拍前,卢奇亚诺带着摄影助理出门,在一个小广场旁开始拍摄。拍到八点半,广场上的人群散去,卢奇亚诺突然看见一辆自行车正飞奔着去上班。骑车的人一边骑得飞快,一边打着太极拳,他拎起机器就拍。回到罗马整理素材时,安东尼奥尼惊讶地发现了这部分内容,这才有了《中国》里那个长达17秒的精彩长镜头。

“影像有些晃动,因为我没时间考虑,看到就马上拍,就是用这种方式,我们拍摄了中国。”在卢奇亚诺的回忆中,拍摄有时很自由,并没有被完全限制,他们得到的也有破格支持和优待。

平时,供摄制组使用的是一辆面包车,但有时他们需要用移动镜头拍摄街景,面包车不适用。摄制组请求能否使用一辆敞篷车,于是,周恩来总理将自己的红旗敞篷车借给他们当摄影车。

卢奇亚诺将好吃的中国菜称为“伟大的发明”和“一个重大的发现”,他的另一个重大发现是中药和中医。在一个小村庄,他看到医生正在给一位老太太拔火罐,卢奇亚诺好奇地问药在哪儿,医生推开门,后面有一片菜园,种了很多植物,都带着小卡片,医生指着植物一一介绍:“这是阿司匹林,这是……”

看过《中国》的观众更容易记得的,是在北京一家医院拍摄的针刺麻醉剖宫产手术。特写镜头贴近产妇的大肚子,拍下了细针插入皮肉的场景。卢奇亚诺拍摄时感觉不可思议,刚开始,他闭着一只眼睛,拍着拍着,吓得两只眼睛都闭上了,以至于镜头长时间地一动不动,拍出的画面仿佛科教片。

虽然害怕,卢奇亚诺仍注意到,产妇还在交谈,很平静。在《中国》的成片中,旁白这样解释针刺麻醉:“这种方法很简单,无需昂贵仪器。它建立的是种更直接的富有人性的医患关系。谁都能学针灸,能用它,就是在偏远的地区,就是那些赤脚医生都会针灸,而他们是农业中国的医学脊梁。今天尽管西方科学家持怀疑态度,但是在中国做的75%的手术,在对病人进行初级麻醉时用的就是这些细针。”

“不想改变什么,我们想做见证”

中国传统医学所蕴含的东方力量,征服了安东尼奥尼和卢奇亚诺。然而,更多的时候,安东尼奥尼的拍摄方式令那个年代的中国人费解:从天安门广场到红旗渠,从南京长江大桥到上海外滩,他总是把镜头对准人们的面孔、衣着和言谈举止,而那些展现成就的地标建筑和风景,仅仅作为人的背景出现。

作为受邀访华的左翼国际名人,被中国领导人接见似乎是“程式化”流程,但安东尼奥尼是个例外。卢奇亚诺说:“他对大街上生活着的人感兴趣。”

把中国人作为影片的主角,是安东尼奥尼到达中国后马上做出的选择。他对中国的第一印象就是“十几个穿蓝衣服的工人”,他们头上戴着红帽子,在罗湖口岸,正从一节车厢卸货。抵达北京后,他询问工作人员,什么最显著地体现了解放后中国的变化? 工作人员的回答是“人”。他以为这与自己的想法不谋而合。

5月18日,正式拍摄的第一天,安东尼奥尼把镜头对准了天安门广场上排队等待拍照留念的人群,长距变焦镜头把人们好奇而害羞的面孔和表情捕捉成特写,占满大半个银幕。

在王府井储蓄所,他们匆匆爬上顶楼,又到二楼的北窗口,观察一番后都不满意,最后选择了一间办公室的东窗,拍摄街景。刘海平说,安东尼奥尼把东窗窗帘拉上,掏出小剪刀,把窗帘剪了两个三十厘米长的口子,然后把摄影机镜头从口子伸出去,拍摄到了坐在路边吃冰棍的妇女和男人、扒着卖冰棍的车子专注“研究”的孩子,整整拍摄了三个小时。安东尼奥尼躲在窗帘后面,一边拍一边自言自语:“中国人万万想不到我在这里给他们拍影片。”《中国》的旁白道出了他这样拍摄的目的:“为了能捕捉到它的日常生活,我们得把摄影机藏起来。”

安东尼奥尼喜欢用突击访问的方式获得想要的镜头。在北京西城区大乘胡同,本来说要来拍,后来又说不来了,不一会儿又出其不意地闯进胡同的一个院子进行拍摄,把一家小厨房摄入他的镜头。

在国棉三厂参观工厂的家属宿舍时,安东尼奥尼走进一户人家,发现“太干净了”,不拍;换了另一家,看到“有沙发”,也不拍;走进第三家,厨房的案板上放着一个空酱油瓶和一小块肉,他立刻告诉摄影师:“赶紧拍,一会儿他们就收起来了。”

这种“突袭式”的拍摄,与伊文思和罗丽丹拍摄《愚公移山》恰恰相反,后者习惯先与拍摄对象熟悉,交朋友,消除他们面对镜头的紧张感。

1973年1月,三个半小时的纪录片《中国》在 美国广播公司(ABC)电视台首播。为了购进该片的首播权,美国广播公司花了25万美元。该片被评为1973年在美播出的“十佳纪录片”之一。与此同时,在意大利罗马举行的《中国》首映式也产生轰动,受到热烈追捧。安东尼奥尼在首映式上发言:“对于中国,我尊重,然后热爱。”

然而,这部“安东尼奥尼式”的纪录片在中国却命途多舛,习惯观看“形象化政论”的中国观众并不欣赏《中国》,安东尼奥尼一下子成为众矢之的。1973年年底,影片《中国》已经引起了国内的注意。12月13日,中国外交部向安东尼奥尼提出抗议,表示“遗憾”。不巧,赶上“批林批孔”,安东尼奥尼的名字同孔子、贝多芬放在一起,《中国》被卷入了政治旋涡。

影片在国外收获的也并非只有掌声。刘海平介绍道:“毛泽东思想的崇拜者认为安东尼奥尼在丑化中国,诋毁社会主义;另一部分西方人则认为他在美化中国,粉饰社会主义。”1974年的威尼斯双年展期间,两种观点的交锋达到高峰。

“他总是怀念中国的山”

1984年,为拍摄电影《末代皇帝》,意大利导演贝托鲁奇来到北京。来中国前,他重看了安东尼奥尼的《中国》,他说,“这部描绘中国城乡诗篇的纪录片是真正关于中国人的电影”:“那是第一次我们西方人能看的一部纪录片。”

从1984年到1986年,在中国的三年,贝托鲁奇看到了翻天覆地的变化:起初他觉得中国人很严肃,着装统一,当《末代皇帝》的拍摄结束时,改变悄然发生,路上的行人笑颜如花。

中国的纪录片也在悄然变化。在中央电视台对外部门工作的电视人陈真,正在筹拍一部对外宣传中国的纪录片《中国人》,他想参考一些外国人拍中国的片子,就去电影资料馆看了安东尼奥尼的《中国》。影片冷静旁观的气质打动了他,“简直就是革命性的影响”。后来创办《东方时空》的电视人时间也谈到《中国》对他的影响,《中国》把镜头对准了普通中国人。

而在刘海平看来,“没有《中国》,我们就会失去寻找过去中国人民气质的一次宝贵机会”。正是被这一点触动,他和爱人侯宇靖一遍遍地观看《中国》,结果惊奇地发现:安东尼奥尼拍摄过的河南林县,正是侯宇靖出生的地方。她是北京女孩,但她的父亲曾是中央医疗队的医生,被派往林县进行食道癌肿瘤防治。侯宇靖在林县长到了八岁,在家里的一张老照片中,母亲抱着一岁多的她,站在林县的一间红瓦房前。更巧的是,侯宇靖曾留学意大利,能讲一口流利的意大利语。

冥冥之中,一切都是最好的安排。2004年,两人决定筹拍一系列关于意大利著名导演的纪录片,安东尼奥尼成为他们第一个拜访的拍摄对象。

在威尼斯第一次见到安东尼奥尼和夫人恩丽卡时,侯宇靖将自己儿时的照片递给安东尼奥尼,92岁的老人情绪突然激动起来,开始哭泣。这是第一次,来自中国的导演请他讲述《中国》的故事。

恩丽卡说:“他爱中国,从未改变。”失去了大部分语言和书写能力后,安东尼奥尼每天都在家画画,他的画作叫作“梦幻山峦”。他的好友、传记作者卡罗评价这些画作“带有东方韵味”。他说,有一次,看到撒丁岛的山峦,安东尼奥尼说这些景色让人想起中国,“他总是怀念中国的山”。

2004年11月25日,“安东尼奥尼电影回顾展”在北京电影学院举行,《中国》在中国第一次公映。

尽管每次被问到“您想回中国吗?”,安东尼奥尼的回答总是“我们一起走,赶快!”,但他的身体状况已经不允许他再看中国一眼。代表安东尼奥尼出席的是卡罗,此行之后,卡罗终于明白了安东尼奥尼怀念的中国的山。

2007年7月30日,安东尼奥尼在家中安然去世,享年94岁。

在《中国》首映50年后的今天,我们可以在网上看到三个半小时的完整影片。人们能轻易地区分其中“安排”和“未经安排”的场景,有人说:“在安排好的场景里中国人总是微笑着,而那些出于本能的则比较严肃,有时恼怒。”这样的说法并不新鲜,安东尼奥尼很早就回应过:“是的,但不总是。如果没有‘摆拍’的场景,我不相信一部纪录片更接近于现实。”他相信,人们展示五斗柜上的毛主席像和著作时,“是宣传,但不是一个谎言”。

无论如何,《中国》成了记录那个年代日常生活的珍贵历史影像。1972年在上海拍摄外滩时,安东尼奥尼没有拍万国建筑群,而是由西向东,拍了当年差不多和地平线一般高的浦东,如今,很多反映浦东沧桑巨变的影片都会用到安东尼奥尼的浦东大全景。

从拍摄记录安东尼奥尼的那一天开始,刘海平和侯宇靖记录了与中国结缘的几代意大利电影名导的中国情缘,包括1957年拍摄纪录片《中国长城》的李查尼、电视剧《马可·波罗》导演蒙塔尔多、《末代皇帝》导演贝托鲁奇以及为北京奥运会拍摄短片《重聚》的托纳多雷。但刘海平还有一个愿望,安东尼奥尼为《中国》拍摄了3万米胶片的素材,最后剪辑成的影片只用了其中的1万多米,其余的素材至今仍静静地留在意大利,“如果能把这些搁置半个世纪的素材利用起来就好了”。

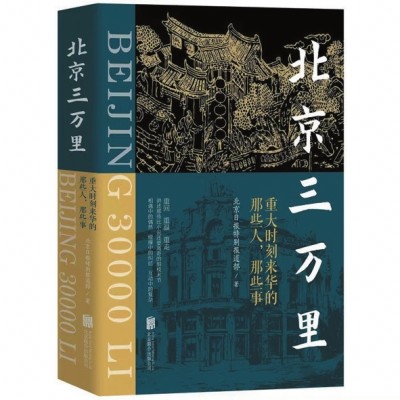

(本文作者杨丽娟,摘自《北京三万里:重大时刻来华的那些人,那些事》,北京日报特别报道部著,北京联合出版公司2024年4月第一版,定价:78.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制