一

在越后汤泽的短短两天两夜,我和月光探寻着《雪国》的路径,吹着《雪国》的寒风,呼吸着《雪国》的气息;我们睡《雪国》的床,泡《雪国》的温泉,看《雪国》的电影,感觉却总是不踏实,恍如在雪夜仰望银河,逮不住要点,把不住脉。看似时时处处搔到了痒点,却不知痒自何处生发。越搔越痒,实在是一件很难受的事。

上世纪80年代初,我们如饥似渴、意气风发,初次读到侍桁译本时,除了惊叹于川端康成叙事艺术之高超,审美意蕴之深邃,多半人对《雪国》内容并不敢恭维。

时至今日,网络上依然有不少论调是带上了抵触情绪的。说到底,不就是个泡妞故事吗? 岛村与驹子初次纠缠,明明“一开头想要的就是这个女人,可是他照例要兜大圈子”,实在是一个绝顶“撩妹高手”,不说是一个十足的浪荡公子,也是一个说不清道不明的游魂者。

一个有妻有儿有家产的无所事事者,屡次游魂到遥远的北方雪国小镇,在驹子与叶子之间,吃着碗里的,想着锅里的,不负责任,不计后果。在他眼里,凡事都是徒劳,一切皆归虚无。

偏偏就是这样一部不足八万字的小长篇,却站到了川端康成小说的制高点,站到了日本小说的制高点,在世界文学史上熠熠生辉,它的价值究竟体现在何处?

回望雪国实地游历,一晃七年过去了。此题上篇《进入新潟县越后汤泽》发表于2021年3月3日的中华读书报,下篇的续写搁置了三年。

我似乎一筹莫展。

二

下篇的动因,源自一张照片。

七年后检索当年拍下的数百张照片,突然有了一个新的发现。

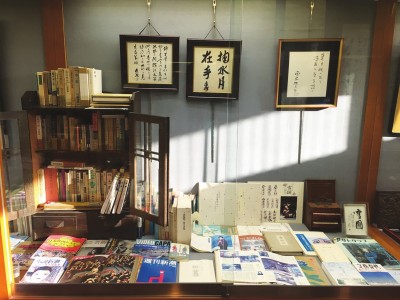

高半旅馆几经修缮,早已不是川端康成入住期间的模样,但一楼大半个空间据介绍基本保留了川端当年写作《雪国》时的居室“霞之间”的格局,遗物也基本原样陈列。摄于主墙面的一张照片放大了看,发现正中央悬挂着一幅汉字书法作品“掬水月在手”,居然是川端康成的手笔。

瞬间联想到了叶嘉莹。四川人民出版社2020年10月出版的叶嘉莹传记电影同名图书《掬水月在手》,其书名题字直接取用了电影片名题字,与川端康成的书法作品“掬水月在手”好生相似——会不会就是川端康成的手笔? 这太有意思了。

仔细辨认,神似,但不是。经多方打听,出自台湾艺术家赵宇修的手笔。但如此神似,便值得深究。

川端康成的汉字写得活灵活现,这是早有耳闻的。国际文化出版公司、中国书籍出版社2009年3月第2版《伊豆的舞女》,就有专页介绍“川端康成的书法作品”,配川端书写的“佛界易入,魔界难入”照片,并特别说明“在其书法作品中,亦能看出佛教思想对其影响甚深”,这是译者叶渭渠先生的原话。

“掬水月在手”出自中国唐代诗人于良史的五言诗《春山夜月》:

春山多胜事,赏玩夜忘归。掬水月在手,弄花香满衣。兴来无远近,欲去惜芳菲。南望鸣钟处,楼台深翠微。

通观全诗,可以感受到川端康成的审美情趣与之何其相似。

假如此诗不是出自于良史,而是出自川端笔下男主人公岛村,而岛村又是川端的化身,那么,将此诗献给驹子,真是再合适不过了。岛村先后三次从大都市东京来到偏远小镇越后汤泽,与驹子和叶子之间发生了一系列缠绵悱恻的故事后的心境,“兴来无远近,欲去惜芳菲”,这两句正是岛村活生生的写照。

川端热爱中国传统文化,热爱汉字书法,热爱中国古典诗词,这在小说中同样可以得到印证。

《雪国》后半部,岛村发现驹子疯狂地爱上了他,爱得越是疯狂,他对自己的苛责也越是严厉,便决意离去,可能再也不会回来了。这时川端用较多篇幅写到了纺织女工,其中有这么一段:“在雪里把精力倾注在手工活上的纺织女工,她们的生活可不像织出来的绉纱那样爽快。这个镇子自然而然地给人一个相当古老的印象。在记载绉纱的古书里,也引用了唐代秦韬玉的诗。但据说纺织商z之所以不愿雇佣纺织女工,是因为织一匹绉纱相当费工,在经济上划不来。”明眼人一眼就可以看出来,这中间涉及秦韬玉的一句,完全可有可无,这是写小说的大忌。川端康成对文字极其苛刻,一部《雪国》,写作时间持续12年,至完整版正式出版前几经修订,但他始终舍不得将这一句删掉。很显然,他对中国古诗词有割舍不掉的热爱,而作为翻译家,叶渭渠先生对川端钻研颇深,可谓川端知己,特地为此句附注:“秦韬玉,唐诗人。诗以七律见长,《贫女》较有名。”我们耳熟能详的诗句“为他人作嫁衣裳”,就出自此诗。

叶嘉莹和川端康成毫无瓜葛,却在一张照片的破译中串到了一起。

百岁高龄的叶嘉莹,是当今中国的古诗词大家。看到《掬水月在手》的书名题字与川端康成的书法作品活闪闪神似时,我总觉得叶嘉莹的“弱德之美”与川端康成的“物哀美”,有异曲同工之妙。他们都经历过西方文化的熏陶和洗礼,最后又都回到了自己民族的灵魂深处,建立起属于自己的美学理论。在共同拥有的东方文化传统之源,他们是可以深刻对话的。

望文生义,弱德很容易联想到弱者,物哀很容易联想到悲哀,事实并不这么简单。弱德和物哀的主体都是主观情感,或喜悦,或愤怒,或恐惧,或悲伤,或低回,或昂扬,类似于中国话所说性情中人之真情流露,但在叶嘉莹的诗词和川端康成的小说里,并不像性情中人一样表达激烈的情感,而是驱抵和谐之境,表达一种幽深玄静的情感。这种情感所依附的客观存在的“物”,大致有三类,一是人,二是自然景物,三是社会世象,因此说,物哀之“物”包罗万象。从《源氏物语》到江户时代国学大家本居宣长明确提出物哀这一文学理念,这一传统在日本得到了很好的传承。但到了川端康成的笔下,他更多借助于第二类:日月星辰、风霜雨雪、山山水水和花草树木。他将自然万物密密编织于字里行间,形成独特的川端“哀情”,进而形成深刻川端烙印的物哀美。而在叶嘉莹这里,“弱德不是弱者,弱者只趴在那里挨打。”叶先生说,“弱德就是你承受,你坚持,你还要有你自己的一种操守,你要完成你自己。它是一种道德,而这个道德是在被压抑之中的,不能够表达出来的,所以我说这种美是一种弱德之美。”这里所说的“道德”,表面看与日式物哀似乎不沾边,但骨子里还是相通的。纵观叶嘉莹诗词和中国灿烂的古代诗词,似乎都逃不出触景生情之真情流露的模式。所谓“不以物喜,不以己悲”,只不过表现得更为隐忍罢了。吴子桐先生在《明月照积雪,夜深千帐灯——论叶嘉莹先生的“弱德之美”》一文中说:“研读《迦陵诗词稿》,我发现叶先生诗词中经常出现的五种意象:荷花、柔蚕、蓝鲸、鲲鹏、妙音鸟,皆能体现弱德之美的意蕴。”这五种意象,皆为“折笔言之”的隐忍之态。这是独特的历史背景造就的独特的中式物哀美。这种中式物哀美,与日本文学中的物哀美互为影响,渊源颇深。

深读《雪国》,我们不难发现,女主人公驹子身上体现着更多中国传统妇女弱德之美的隐忍特质,越读越令人肃然起敬,叶子更是川端心目中偶像级的女神形象,她们像两面镜子,折射了岛村的五脏六腑,将川端康成精神世界的物哀美呈现于镜面,同时也将日本文学物哀美的美学特质发挥到了极致。

三

那么,《雪国》为什么会在我们的阅读经验中带来如此巨大的差异?扑面而来的空寂、虚无、徒劳,感觉甚是乏力。

我们不妨从两个方面加以解读。首先是受民族生存地域环境的影响。这个岛国处在一个残酷的地理坐标上,其实是很不适合人类居住之地。除了自然资源匮乏,常年自然灾害不断,台风、地震、海啸,都是极其凶险的存在,就连下雪也能下成全球老大,全球雪灾排行榜前三位都在这里。因此,横亘在民族灵魂深处的一座大山,便是生命的无常。东方佛教来到这个岛国,一开始就与生命的无常紧密纠缠。这就在很大程度上改变了民族的人生观、价值观乃至生死观。日常生活中,他们更热爱残月,热爱落花,热爱各种奇妙的自然现象,在“无边落木萧萧下”的精神深处,更追求瞬间美,不惜在美的瞬间求得永恒的静寂。这种无常的哀感和无常的美感,正是日式物哀美的精髓。樱花的象征意义,武士道精神的代代相传,雪落如花,落花如雪,相拥而盛,决然离去,抵达极致。追求生命的瞬间闪光,成为物哀美的重要特质,是一种超越理性的纯粹精神性的感情,似乎难以凭理智、理性来判断,而是靠直觉、靠心来感受,是一种只有用心才能感受到的美,相伴着一种隐隐约约的有时甚至是极深极痛的哀情,甚至让我们深切感受到精神世界的异化。

带着这样的认知去读《雪国》,可能就找到了一把钥匙。

而从川端康成本人着眼,则要追究到成长历程带给他的心灵创伤。

我们从相关川端传记和年表中可以查知,川端出生时是个早产儿,先天不足,体质十分虚弱,命数不祥,灾难不断,两岁丧父,三岁丧母,七岁时祖母去世,十岁时姐姐去世,15岁时和他相依为命的祖父也撒手人寰,终成孤儿。好在母亲的娘家人收留了他,才得以继续上学。亲人不断离世,频繁地出现在葬礼上,他因此成为“参加葬礼的名人”(川端晚年也写过自传式的《参加葬礼的名人》一文),“连衣服也净是坟墓的味儿”。

总是缠绵在这些看似莫名其妙的忧伤和悲哀之中,川端康成的神经细胞因此变得极度敏感,这对他生死观的形成产生了巨大影响,无疑加重了长大成人尤其是步入文坛后对日本文学物哀美的深切感受。

1968年秋天,瑞典文学院给出了这样的评价:“川端康成极为欣赏纤细的美,喜爱用那种笔端常带悲哀、兼具象征性的语言来表现自然界的生命和人的宿命。”这个评价基本覆盖了《雪国》的两大特质,高超的叙事艺术特质和“越搔越痒”的物哀美学特质。

流动在字里行间的日式物哀美,那些无处不在的幽玄、侘寂气息,恍如雪夜星空、璀璨银河,恍如列车玻璃窗镜面的梦幻,这种超越理性的纯粹精神性的感情,与灵动而无微不至的纤细文字浑然一体,形成川端康成个性不二的独特文本。

这样的文字,似乎只可意会,难以言传。这像极了禅宗的意味,总有一种难以言传的心绪萦绕于虚无。也像道:道可道,非常道,玄之又玄。如《金刚经》所说:“一切有为法,如露亦如电,如梦幻泡影,应作如是观。”

川端康成在获奖致辞中也陈述了自己的心迹:“我心似此虚空,纵然风情万种,却是了无痕迹。”

四

以上不厌其烦的铺陈,试图为你读懂《雪国》提供一些帮助。

苏东坡说:“旧书不厌百回读,熟读深思子自知。”不妨再度深入。

“万事早知皆有命,十年浪走宁非痴。与君未可较得失,临别唯有长嗟咨。”

苏东坡对自己人生经历和境遇的思考,与川端康成的心意也是相通的。

读《雪国》,关键在于逮住叙述者流动的意识,并弄明白其无处不在的唯美主义景色描写的用意所在。

《雪国》是一部典型的意识流小说,同时也是川端康成唯美主义的代表作。《雪国》运用了多种表现手法,包括插叙、幻觉、回想等,用以描绘岛村与驹子、叶子之间的特殊情感世界。这部作品以其独特的叙述方式和对人物的深入剖析,展现了人物内心的复杂情感和命运的变化。同时,小说通过对雪国温泉旅馆场景的细腻描写,以及空旷唯美的景色,将淡淡的伤感隐含在皑皑白雪之中,体现了虚无主义、物哀思想和幽玄之美的深度融合。

其实故事很简单。

岛村初到雪国,结识了三弦师傅的徒弟驹子。驹子19岁时为报答三弦琴师傅之恩,做了艺伎,为行男赚钱看病,是行男名义上的未婚妻。驹子单纯而天真,对生活倾注了满腔热忱。岛村为驹子的纯洁美丽所打动,驹子因为向往美好生活,不由自主地爱上了岛村,两人便发生了恋情。不久,岛村重游雪国,在火车上遇见了美丽的姑娘叶子。岛村倾慕叶子,而叶子是行男的情人,一心扑在生命垂危的行男身上,沉浸在梦幻般的爱情世界里。行男死后,岛村三到雪国,他既爱驹子,又迷恋叶子,同时认为驹子对爱情与生活的认真态度是徒劳的。因此当驹子疯狂地倾心于他时,他又茫然了,决意离去。而在岛村准备离开驹子,与叶子同道回东京时,叶子突然在一场大火中死于非命。

《雪国》的难读,难在岛村三到雪国的故事并非按时间先后顺序进行,而完全顺着意识流动展开,加上叙述过程中诸多细节,包括景物描写,隐匿了大量前后呼应的脉络,以及情绪渗透的气息,一方面这种情绪的滲透总是饱含了哀愁,另一方面这种哀愁又裹挟在大量唯美的自然景物描写之中,景到深处全是情,情到深处唯有景,极富象征意义,而扑面而来的气息可触可摸,时时叫人怦然心动,但似乎总是处在一种临界状态,就如列车窗玻璃雾气中的美人,如梦如幻,若即若离,把握不定,读着读着,便读到云里雾里去了。

试图逃避大都市纷扰的岛村终究没能在雪国完成心灵的超越之旅。在与驹子一次又一次的情感纠缠中,这种看似脱离桎梏的狂欢,实则在川端笔下弥漫着虚无主义的“徒劳观”。无论是岛村、驹子,还是叶子,他们对人生所作的努力都是徒劳的。感伤中带着抒情,抒情中带着哀愁,爱得深而不可得,不可得而又不怨,从中追求一种永恒的美。

这就是川端作品的独特之处,是川端康成营造物哀美的绝活。

五

我们不妨进一步解读一下两个意象,雪和银河。

雪是什么?

雪是一支纯净的歌。

驹子就是雪国的雪一般干净纯洁的女孩子。在岛村眼里,她脚趾弯儿里都是干净的,浑身上下都彰显着传统东方妇女的闪光之处,虽地位低下,身处不幸,却不曾放弃过追求美好生活的希望。她深知与岛村之间隔着一道难以逾越的鸿沟,却依旧渴望被爱,希望能得到坦诚相待,虽然始终得不到心上人的理解和回应,但离别时刻依然坚定地说:“你走后,我要正经过日子了。”

驹子卑微而徒劳的爱注定不能得到回报,明灭不定的情愫无不让人扼腕叹息。这又从另一个角度印证了雪的另一层含义,命途寂如雪。夜空下一片白茫茫,雪是介乎真实与梦幻、存在与虚无之间的美丽,死亡亦复如是。

一片白茫茫的雪国大地之上,夜空中璀璨的银河亦复如是。

银河是《雪国》中最为人称道的一个物哀美的意象,虽然令人捉摸不透,其实骨子里满含了热血沸腾的深情。

小说以叶子葬身火灾、驹子奔赴火场抢救叶子收尾。这个收尾也是小说的高潮部分。川端康成不惜重笔浓墨,屡次呈现银河的意象:

赤裸裸的银河,要用它的肌肤把暗夜的大地包裹起来,正在立即下降。

它的艳丽是惊人的。岛村感觉到他投射下来小小的身影,仿佛要从地面映现到银河上去了。布满银河的繁星那么清澈,不仅一颗一颗的星可以看得见,而这里那里在发光的云彩上的银色砂子,也一粒一粒地浮现出来,而且银河的无底深渊把人的视线都吸引进去了。

“喂,喂!”岛村向驹子呼喊。“喂,你来呀。”

驹子向银河下垂的阴暗的山岳方面跑去。

银河从他们两个人跑过来的背后向前下落,驹子的面容像是照耀在银河中。

然而她那细高鼻梁的形状并不分明,小小的嘴唇颜色也消失不见了。

火花向银河里边散开,岛村又觉得像是被银河捞上去。烟和银河的流动方向相反,银河降下来了。水唧筒的水头没有碰上屋顶,在摇晃着,形成稀薄的白色水烟,好像映射出银河的光。

不知什么时候驹子凑近来,握住了岛村的手。岛村回头看了看,却沉默着。驹子依旧朝火的方向望去,在她显得发红的严肃面孔上,飘荡着火焰的气息。

驹子这样疯狂般的喊叫声使岛村向驹子靠拢去,有些男人正要从驹子手里把叶子抢抱过来,他被推挤得站不稳脚步。他挺住身子站稳,抬眼向上看,银河像是唰的一声流进岛村的内心去。

小说至此戛然而止。

其实作为川端康成的化身,从这些文字中也可以看出,岛村的内心世界一直有岩浆在涌动着,“天在催雪。在靠海的地方海在呼啸,在深山的地方山在轰鸣,宛如远方的雷声。这被称为胸腔轰鸣。看到山岳环抱,听到胸腔轰鸣,就知道雪已经不远了”。这些令人捉摸不透的文字,其实正是川端内心世界的真实写照。正因如此,当驹子冲进火场之时,“岛村忽然想起,几年前他来温泉场和驹子会面,火车上在叶子容颜的正当中燃起了山野灯火时的情景,他的胸中又在颤抖了。仿佛在一瞬间照亮了他和驹子度过的岁月”。只不过这样的岩浆奔涌最终还是淹没在了川端康成始终恪守的日式物哀美的呈现之中,只留得银河唰的一声流进岛村的内心去,只留得叫人郁闷的痛苦和悲哀。

在这瞬间,生与死仿佛都停歇了。

六

也许真有雪国缘,告别雪国的那一天,一大早起来又是大雪漫天飞舞,我们在大雪中依依不舍,掐着时间参观雪国馆,参观“驹子的汤”温泉浴场,深入了解驹子的原型松荣的故事。还进一步四处打听,探访了松荣的墓地。墓地压在厚厚的积雪之下,未能拍到照片,只能在路边遥远地祭拜了一下。我们冒着严寒匆匆回程,赶到越后汤泽车站,准备去往伊豆半岛,翻越天城山。那是川端康成的另一个文学地标,《伊豆的舞女》之“踊子的步道”。

这边还在大雪纷飞,那边已经樱花盛开。

1972年4月16日,川端康成逝世,告别人世于樱花凋谢的日子里。

我们登上告别的列车,想起川端康成告别人世的方式,心里难免酸楚。

突然想起川端康成回忆自己少年时代,发生在他老家大阪淀川河边的一个故事:

我曾只身一人到河边去午睡。水流没膝,躺在砂上,裸体而眠。船夫误以为是溺水而死者,把船划了过来。

我听到船夫的喊声醒来,望见天空与芦苇之间连绵不断的帆群,美极了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制