■丰书

每年进入阳春三月,考古专业人士和关心、喜欢考古的普通民众,就期盼着全国十大考古新发现的公布。3月21日至22日,由中国文物报社、中国考古学会主办的2023年度全国十大考古新发现终评会在京举行。经项目汇报会、综合评议,最终评委投票选出2023年度全国十大考古新发现。全国十大考古新发现评选活动开始于1991年,到现在已经走过33年,进入而立之年有余。从专业领域的评选项目,逐渐成为越来越多被公众关注的活动,考古学从“象牙塔”走入民间。

国家文物局副局长、中国考古学会副理事长关强宣布:

2023年度全国十大考古新发现名单

(按年代早晚排列)

1山东沂水跋山遗址群

2福建平潭壳丘头遗址群

3安徽郎溪磨盘山遗址

4湖北荆门屈家岭遗址

5河南永城王庄遗址

6河南郑州商都书院街墓地

7陕西清涧寨沟遗址

8甘肃礼县四角坪遗址

9山西霍州陈村瓷窑址

10南海西北陆坡一号、二号沉船遗址

关强表示,2023年,全国考古工作会召开,系统提出“大考古”工作思路,推动中国考古学拓展大格局、大视野,谋求大发展。过去的一年中,中华文明探源工程第五阶段研究工作取得新进展,“考古中国”24个重大项目统筹推进,265项主动性考古发掘项目系统开展,1367项基本建设考古项目有序实施,实证中华文明突出特性。入选2023年度全国十大考古新发现的项目,是过去一年田野考古工作的突出代表。这些考古新发现,以更加鲜活的笔触生动展示了泱泱中华的悠久历史和博大文明,是自信之基、力量之源。

终评会评委通过抽签方式从评审委员会专家库中随机抽取产生,21位评委分别来自中国社会科学院考古研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、北京大学等单位。

此次入选的全国十大考古新发现,是从22个入选项目中最终由专家们评选出来的。专家认为,22个项目都很好,时间跨度大,空间广泛,多学科合作,精细发掘。有些项目发掘时间已经很长,凝聚了过去数年、数十年的心血。有些项目在现场无法研究,就拿回实验室,充分考虑到文物保护的重要性。考古有学术目的,现在由被动考古变成了主动发掘,加之自然科学的运用,有助于让民众更好、更多地认知中华民族灿烂的文化。

山东沂水跋山遗址群

发掘单位:山东省文物考古研究院

跋山遗址群是对以山东省沂水县跋山遗址为中心的80余处旧石器时代遗存的总称,其发现和研究已初步构建起沂河上游区域距今10~1万年的考古文化序列。

2020年7月,遗址因水库泄洪冲刷河道而被发现,残存面积近1000平方米。近8米的文化堆积保存距今10~5万年的古人类活动珍贵证据,揭示出自晚更新世以来石器工业随环境变化而发生演进的清晰轨迹。目前,已对跋山遗址连续开展3个年度发掘工作,发掘面积225平方米,出土、采集文化遗物4万余件,包括石制品3万件、动物骨骼1万余件,以及少量竹、木质等有机物标本。下文化层集中出土8具古菱齿象下颌及部分骨牙角制品,其中1件象牙质铲形器型体硕大、人工打制痕迹明显,为国内首次发现。

跋山遗址的发现为寻找更多时空范围内的旧石器遗址提供重要线索。更为重要的是,细石器所在层位采用两种测年方法进行测定,初步数据集中在距今2.4和2.8万年两个阶段,使山东地区成为华北南部地区早期细石器技术出现的区域之一,为探讨东北亚南部细石器起源提供了非常重要的新证据。

福建平潭壳丘头遗址群

发掘单位:中国社会科学院考古研究所 福建省考古研究院 厦门大学 平潭综合实验区遗址公园保护与发展中心

南岛语族起源与扩散的考古学研究是探索中华文明海洋性的起源和早期发展的重要内容。意在以面向海洋的视野,揭示多元一体的中华文明形成和早期发展的宏大进程及其对周边地区的深远影响。

距今约6000-4500年的台湾大坌坑文化被认为是南岛语族早期人群的代表性遗存,因平潭壳丘头文化与之存在诸多相似,福建沿海地区被认为是南岛语族早期人群形成和向台湾扩散的重要出发地。壳丘头遗址群位于福建平潭岛,沿海岸山体东麓背风坡地连续分布,包括壳丘头、西营、东花丘、龟山等遗址。

考古发掘收获,建立东南沿海岛屿地区7500-3000年考古学文化序列,全面揭露中国东南沿海地区7000年以来的史前聚落形态及其变化发展规律,多学科研究支撑下的南岛语族早期人群体质特征和生计模式探索,南岛语族早期人群的特征逐渐清晰。

安徽郎溪磨盘山遗址

发掘单位:南京大学安徽省文物考古研究所

磨盘山遗址位于安徽省郎溪县飞鲤镇新法村。勘探表明现存遗址区域分为东西两块,其中西侧区域面积约52000平方米,遗存年代以马家浜文化时期至春秋时期为主;东侧区域面积约8000平方米,遗存年代以商周时期为主。出土遗物非常丰富,陶器、石器、玉器都可与周边地区进行对比研究。

磨盘山遗址延续时间长,谱系完整,是长江下游地区少有的连续时间近4000年的中心性聚落,可为长江下游地区的文化演进提供典型范例。遗址处于几大文化区的中间地带,又以马家浜文化晚期到良渚文化早期的遗存最为丰富,可成为探讨崧泽文化圈和良渚文化形成的重要参考。钱山漾文化遗存的发现为良渚文明的去向研究提供新的思考空间。

磨盘山遗址是皖南地区迄今发现和发掘的唯一一处先秦时期保存较为完好、面积较大、文化内涵丰富、文化谱系明确的代表性遗址,对于探究该地区以及整个长江下游史前社会复杂化、文明化进程,青铜时代的中原化进程,认识多元一体中华文明在皖南地区的演进方式具有重要价值。

湖北荆门屈家岭遗址

发掘单位:湖北省文物考古研究院荆门市博物馆荆门市屈家岭遗址保护中心

屈家岭遗址位于湖北省荆门市屈家岭管理区,地处大洪山南麓向江汉平原的过渡地带,是以屈家岭为核心,包括殷家岭、钟家岭和冢子坝等十余处地点为一体的新石器时代大型遗址,面积约284万平方米,距今约5900-4200年。累计完成发掘面积6900平方米。

2023年,考古队会同航测、水利学、环境考古领域的专家,对遗址进行了全面调查和综合分析。屈家岭遗址各史前文化时期是以水稻种植为主,兼以粟作为辅的农业经济模式。史前水稻遗存主要属于粳稻类型,驯化程度在油子岭文化早期即已达到现代栽培稻水平。

新近发现的水利系统,集抗旱与调蓄、生活用水和农业灌溉等多种功能于一体,标志着史前先民的治水理念从最初被动地防水御水转变为主动地控水用水,实现了从适应自然到改造自然的跨越。屈家岭遗址的治水范式,再现了江汉平原早期治水文明的壮美图景,不仅为史前单体聚落的水资源管理和利用提供了细节支撑,而且也是研究早期人地关系、社会组织等问题的重要考古依据。大型中心聚落、高等级建筑和水利工程设施的集中出现,年代明确,结构清晰,工艺高超,多角度、多维度地展示出史前文化的发展高度和社会复杂化程度,是研究长江中游地区史前文明化进程的珍贵物证,为探索中华文明的形成与发展提供了关键样本。

河南永城王庄遗址

发掘单位:首都师范大学河南省文物考古研究院中国社会科学院考古研究所商丘市文物考古研究院

王庄遗址位于河南省商丘市永城市以东约13公里的苗桥镇曹楼村,2023年对遗址展开正式考古发掘,发掘面积350平方米,同时进行全面勘探工作。除少量晚期遗迹外最重要的是发现一处墓葬密集分布的大汶口文化墓地。

王庄遗址是近年来大汶口文化的重要考古发现,该遗址可以确认为豫东地区大汶口文化中晚期聚落,遗址发现的环壕遗迹、高等级墓葬及出土遗物都具有十分重要的学术价值与意义。王庄遗址规模宏大,社会等级较高,其大汶口文化环壕与墓地的发现对探讨东方地区史前时期聚落形态非常重要;王庄遗址大汶口文化中晚期墓地平面布局清晰,存在多组墓葬间的“有意打破”现象;王庄遗址大汶口文化墓地随葬品数量丰富,其中ⅣM6出土的“玉覆面”是此类遗存在国内新石器时代发现的首例;依据王庄遗址的考古发现可以初步确立豫东地区大汶口文化的王庄类型。王庄遗址大汶口文化面貌复杂,陶器群融合多种文化因素,其主体遗存隶属大汶口文化系统,但带有中原仰韶文化大河村类型、南方地区屈家岭文化、良渚文化等因素,同时具有显著的地方特色。

河南郑州商都书院街墓地

发掘单位:郑州市文物考古研究院

书院街墓地位于郑州商都内城东南,由兆沟、通道、墓葬、祭祀遗存等组成,是一处结构与功能明确、具有整体系统性的商代白家庄期高等级贵族墓地。墓地兆沟合围成近抹角长方形,东西长约240米,南北宽约130米,兆域面积3万余平方米。

墓地发现3处通道,墓葬20座,M2为墓地中心大墓。M2出土青铜器、玉器、金器、绿松石器、海贝等各类随葬品210余件,组合有酒礼器、兵礼器、玉礼器、金礼器、覆面礼器等,是郑州商都遗址目前出土随葬品数量最多、种类最丰富、组合最完整、等级最高的贵族墓葬。

多学科研究开展了环境考古、玉器、金器、青铜器检测分析及骨胶原、碳十四测年等,并进行骨同位素、骨骼疾病、古DNA研究等,在青铜、玉器矿物原料来源、墓地人群卫生饮食健康、古族群间的交流等方面取得了初步研究成果,对于深入了解商文明提供了重要学术支撑。

书院街墓地结构布局清晰,年代明确,展示了中商早期高等级贵族丧葬礼制的规范,这是中央王朝都城内迄今所见年代最早的具有兆域性质的高等级贵族墓地,凸显诸多礼制性的制度创新,也填补了商代青铜文化、黄金文化等相关文化空白。

陕西清涧寨沟遗址

发掘单位:陕西省考古研究院

2022年6月,为进一步深化黄土丘陵地区商代晚期的聚落与社会研究,陕西省考古研究院重启陕北商代考古工作,围绕寨沟遗址开展了系统的调查、勘探和发掘,取得重要阶段性成果。

发现黄土丘陵地区规模最大的商代中心聚落。后刘家塔大型贵族墓地位于寨塬盖以东约2.5公里处的长梁山顶部,共有4座墓葬依山梁走势南北向逐一排列。后刘家塔墓地是黄土丘陵地区首次科学发掘的大型商代墓地,出各类随葬品200余件。

首次发现殷商文化圈以外数量最多的甲字形大墓。一些精美的车器构件亦原位保存,计有衡末饰、銮铃、车軎、辀首饰、踵饰、舆輢端饰等。

首次发现年代最早的双辕车。窑沟M3编号12的车子,形制最为奇特,在目前商周考古发现中属仅见。据形制结构特征观察,当为首次考古发现年代最早的双辕车实物,其应该就是文献和金文中记载的牛车或大车。寨沟遗址是近年来商代方国考古的重大突破,为几十年来黄土丘陵地区不断出土的铜器群找到了明确的考古背景。出土的大量青铜车马器、兵器、玉器、骨器、漆器、龟甲与殷墟高等级贵族墓葬物质文化相同,金耳环、蛇首匕、陶器则具有鲜明的地方特色,反映了黄土丘陵地区与商王朝之间密切的经济、文化交流,以及商王朝对周边地区的强烈影响。

甘肃礼县四角坪遗址

发掘单位:甘肃省文物考古研究所复旦大学

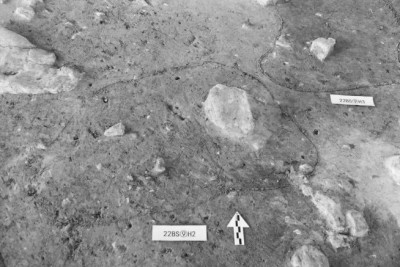

四角坪遗址位于甘肃省礼县县城东北2.5千米处的四格子山顶部,海拔1867米。遗址外围依山势建有夯土围墙,墙内主体遗存由多座夯土建筑基址组成,现存总面积约28000平方米。

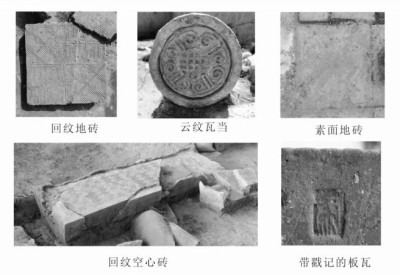

四角坪遗址以建筑遗存为主,出土大量建筑构件,有瓦当、板瓦、筒瓦、空心砖、地砖等。瓦当纹样均为双界格线四分当云纹,部分板瓦带有戳记,空心砖作为台阶用材置于中心土台及曲尺形建筑周边,回纹地砖用于散水周围包边,素面砖用于半地穴空间铺地、墙壁贴面及台阶包边等位置。四角坪遗址出土遗物规格、纹样统一,体现出该座建筑建造时具有成体系、成规模的构件制作规范;根据出土建筑材料的特征和制作工艺,结合大的历史背景判断,四角坪遗址应该是秦统一后即秦帝国时期的遗存。

四角坪遗址是首次发现的规模宏大、格局规整的秦代大型建筑群,是继宗庙建筑、畤祭建筑之外的又一种秦祭祀建筑形式,该建筑格局深刻影响了汉代德阳庙、王莽九庙甚至后来天坛、地坛的建筑风貌,是国家意志的体现,具有极强的礼仪性。四角坪遗址是国家祭祀变革与中国“大一统”历史进程的物化载体,体现了中国古代统一国家形成初期的风格和气魄。

山西霍州陈村瓷窑址

发掘单位:山西省考古研究院 北京大学 复旦大学

霍州窑,因《格古要论》记载而闻名。窑址位于山西省临汾市霍州白龙镇陈村。

陈村地处汾河西岸台地,地毯式调查院落、地块和庙宇等325处,调查面积40万平方米。散点式发掘8个地点,发掘面积共计600平方米。“缀合”起陈村窑业发展历史,分布演变规律。揭露金元明时期窑炉9座、作坊9座、灰坑40个、沟2条、井1个等多处窑业遗迹,出土大量瓷片和窑具,取得重要的收获。

霍州陈村瓷窑址首次系统的考古工作,明确了窑址保存状况、分布范围和分布演变规律。第一次从考古学上厘清了宋、金、元、明和清时期的产品面貌和技术特点,建立起了霍州窑业历史分期标尺,展现出霍州窑全新的窑业面貌。

霍州窑的考古新发现填补了北方地区细白瓷发展史的缺环,元代更是成就了中国古代北方地区细白瓷生产最后的高峰,是对中国陶瓷发展史的重大贡献。

霍州窑的发展与当时社会密切相关。金代山西地区社会稳定,经济繁荣;元代社会全国一统,手工业异常发达;明代时山西更是分藩屏障的前沿地带。霍州窑在金元明等各时期特点鲜明的制瓷成就,不仅对中国陶瓷发展史具有重要贡献,更是中华文化多元一体伟大进程的鲜活物质载体和生动诠释。

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址

发掘单位:国家文物局考古研究中心 中国科学院深海科学与工程研究所 中国(海南)南海博物馆

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址发现于2022年10月,位于海南岛与西沙群岛之间的南海海底,西北距离三亚约150公里,遗址水深约1500米。

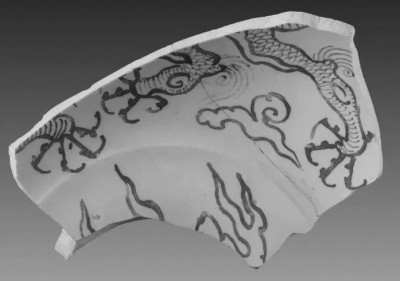

从一号沉船遗址提取出水文物543件(套),代表性器物有青花碗、盘、碟、罐、玉壶春瓶、执壶,香炉,铜盘、铜钱等。

南海西北陆坡二号沉船遗址位于一号沉船遗址东北约12海里处,二号沉船暂未发现船体,仅在核心区原木堆积中发现一根疑似船构件的条木。遗物以原木为主,另有少量的陶器、瓷器、铅锡器、螺壳、鹿角等,共提取遗物36件。

通过器形、装饰纹样等对比分析,一号沉船遗址的青花瓷器与景德镇明代中期窑址及福建老牛礁、西沙群岛盘石屿一号、菲律宾利纳号等明代中期沉船和吉林扶余明代中期墓葬的同类器物相近,其年代为明正德年间;二号沉船遗址青花瓷器装饰的仙人乘槎纹样具有典型的明弘治特点,其年代为明弘治年间。

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址保存相对完好,文物数量巨大,年代比较明确,不仅是我国深海考古的重大发现,也是世界级重大考古发现,填补了我国古代南海离岸航行路线的缺环,完善了海上丝绸之路南海段航线的历史链条,实证了中国先民开发、利用、往来南海的历史事实。

南海西北陆坡一号、二号沉船遗址考古调查是中国水下考古工作者首次运用考古学理论、技术与方法,对位于水下千米级深度的古代沉船遗址开展系统、科学的考古调查、记录与研究工作,充分展示了我国深海科技与水下考古的跨界融合,标志着我国深海考古达到世界先进水平,是中国水下考古发展的重要里程碑。

(图片由中国文物报社提供)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制