一九六一年八月间,梅兰芳先生的突然去世,的确令人意想不到。此后,从国家最高层领导人开始,对京剧界的老艺术家更加关注与呵护,同时也着重强调,要对老艺术家的舞台生活做一个全面的总结和梳理工作。当然,对马派艺术的整理工作也势在必行。马连良借着这次机会,做出了一个大胆而又惊人的决定——重新修订家喻户晓的马派经典剧目。

他认为,虽然经过了几十年的磨砺,自己已经形成了许多脍炙人口的代表剧目,但是其中还有很多地方不完备,不能靠它“吃老本”。应该让它精益求精,使之更加尽如人意。尽管业内外有许多人认为,咱们京剧可以不讲究这些,觉得只要好听好看就行,对剧本的文学性、艺术性并不在乎,但马连良却不这么想。他觉得只有敢于否定自己,修正谬误,才能使京剧、使马派经典达到尽善尽美白璧无瑕的艺术效果。于是,他在社科院研究员吴晓铃老师的帮助下,进行了一次马派剧目大规模的整理修改工作。

高级知识分子和著名艺术家都有很强的个性,他们之间能够合作,不是一件容易的事情。如果没有彼此之间的尊重、了解和信任,是很难完成这种繁琐且细致的修订工作的。马先生与吴老师能够合作愉快,首先是有着良好基础的。

在二十世纪三十年代开办中华戏校的时候,戏校就聘请了吴晓铃老师任国文教师。马连良收王和霖、王金璐为弟子的仪式,吴老师也曾参加,他们二人相识已久。当时吴老师虽然年轻,但大家都知道,他是个能成为大学问家的奇才。

吴晓铃,辽宁绥中人。最早在燕京大学读医学,后转北大习中文,同时精通英文、日文。北大延请一位犹太老师用英文开了印度梵文课程,报名参加学习的人数有四十多人。学了一个月后,能坚持往下学的只有一人——吴晓铃。后来吴老师不仅是我国著名的古典戏剧专家,同时也是我国少有的几位梵文专家之一。他曾先后被印度、法国、加拿大、美国的知名大学所延聘,是一位博闻强记、学贯中西的文化大家。

一九五八年十月,在吴老师的陪同下,苏联科学院中国研究所中国文学与文化研究部主任艾林德在中国进行了为期四个月的考察工作。其间,吴老师陪艾林德观看了马先生的许多演出,包括《四进士》《胭脂宝褶》《十老安刘》《十道本》《大红袍》等,观后艾林德、吴晓铃与马连良进行了多方面开诚布公的交流探讨,并通过这次交流增进了彼此的了解,加深了友谊。

三人相谈甚欢,有许多共同的戏剧观点。比如,当年舞台上要强调反对封建迷信,突出戏剧的真实性,秦腔《窦娥冤》就将最精彩的“魂子”托梦的表演废除了。他们三人都认为,没有了“魂子”就失去了诗意,就等于没了戏,也就失去了戏剧的真实。艾、吴曾与马探讨,《胭脂宝褶》可否止于《失印救火》,《十老安刘》可否止于《盗宗卷》,等等。马连良当即表示赞同,同时把自己对这两出剧目的改编预案也讲了出来。原来他根据戏情戏理、演出时长,以及自己的年龄段,设计了不同的演出方案,大家英雄所见略同,当即拍手称快。艾林德和吴老师特别欣赏马先生这种与时俱进的戏剧观,不似同时代的一些老先生,思想上比较保守,自己的代表作一个字都不能动。

吴晓铃是马连良多年的朋友,是在“文革”之前与他接触最多的知识分子,更是他非常倚重的专家学者,马家全家上下都尊敬地称他“吴老师”。吴老师是社科院文研所研究古代戏曲的专家,他研究古代戏曲的成果,以考据为主,主要是剧作家生平考和古剧杂考。他最著名的学术成就是参与研究、整理《西厢记》和《关汉卿戏曲集》。要了解古代的语法规律、断句习惯,同时还要通晓戏曲曲律、宫谱定格,并且兼通语言学,才能完成古典戏曲的曲文断句。没有深厚的文学功底和博览群书的文化基础,胜任不了这种枯燥的工作。

《古本戏曲丛刊》是郑振铎先生计划编辑的戏曲作品总集,原计划编辑出版八集,在一九五八年因郑振铎遭遇飞机失事,该工作在出版了五集之后被迫停滞,无人敢于接手。一九六一年,吴晓铃先生负责主持这项工作,重新恢复编辑出版。吴老师在采访和选择六、七、八集目录的同时,先选择了较易结集的《鼎峙春秋》《封神天榜》《劝善金科》《升平宝筏》等极为稀见的清宫升平署所抄所刻的宫廷大戏,编印成第九集,在一九六四年由中华书局出版,为我国传统戏曲资料的保存、传承,以及后世的借鉴和运用做出了不可磨灭的贡献。

另外,我国戏剧界有一部非常有影响力的典籍——《绥中吴氏藏抄本稿本戏曲丛刊》,共四十八册,其中收录了很多珍稀古典戏曲作品的抄本、孤本、善本,并进行了批校、整理,这部作品是吴晓铃先生对中国戏曲的又一伟大贡献。为了赞颂他的学问,老舍先生曾手书一副对联相赠:“吴越风光莺声春晓,幽燕情调霜野驼铃。”有趣地将吴老师的名字嵌入联中。因此,无论是从个人学养,还是相互关系的角度来看,由吴老师主持对马先生作品的修订工作,最合适不过了。

在修订的过程中,马连良和吴晓铃发现,在马派的代表作中,一些词句有语言规范和历史知识的问题。其实这些问题不仅存在于马派剧目,同时也广泛地散见于京剧的传统剧目之中,具有极大的普遍性,但是业内人士多年以来往往对此视而不见。如《审头刺汤》里陆炳有两句【散板】:“大炮一响人头落,为人休犯律萧何。”马连良认为“律萧何”这种倒装句的用法很别扭,同时也会令一部分观众“费解”,于是与吴晓铃商量,索性就换了辙口,改为“大炮一响人头掉,为人休犯法律条”。又如,在《打严嵩》中,戏文称常保童的府第为“开山府”。通过吴老师讲解《明史》,知道常保童世袭的王爵为“开平王”,不是“开山王”,因此常家的府第应称“开平府”。在《清官册》中,寇准上场后 自报家门“山西华县人氏”。经吴老师考证,《宋史·寇准传》记载,寇准为华州下邽人氏。于是马先生在以后的演出中,将这两处念白完全按照历史的本来面目修改了过来。

另外,剧中还有一些语言所表现的思想感情,对人物形象有影响,把这样的词句也加以修改,能够使人物形象更加鲜明丰满。比如《三娘教子》中,薛保以老人家的身份对三主母唱道:“莫不是三主母也把心肠变,要学那张刘二氏另嫁夫男?”马连良认为这样的说法就不太适当,不符合三娘应有的思想。于是把唱词改为“莫不是三主母把世厌,要追随老东人同赴黄泉? 倘若是你真个行此短见,撇下我老的老、小的小,挨门乞讨,我也要抚养我家小东人啊”。这样修改之后,唱词变得长短句结合,不但可以使唱腔的旋律更加跌宕起伏优美动听,而且表现的思想感情更加符合人物,增加了悲剧的色彩,三娘和薛保的形象也更加突出了。

像《大红袍》里有一段经典的【二黄三眼】,是海瑞在公堂上教训冯莲芬的一段唱,用来告诫她收敛女光棍的劣习。原词是“女儿家守规教拙即是巧,纵有那运筹才能也不高。古今的奇女子传名 不少,有几个骂街巷掀裙扎腰? 可叹你令椿萱去世又早,把一个千金体任意酕醄。既难学花木兰智勇节孝,从今后绿窗下凤绣鸾描”。马连良认为,这段老词的实际效果非但不能使冯莲芬改过自新,弄不好反而把这位蛮不讲理的姑娘惹翻了。既达不到教育人的目的,反而令爱民如子的清官海瑞形象大打折扣。虽然戏中冯接受了海瑞的“训话”,但看上去实在勉强,唱词的说服力不够。于是马先生请吴老师用换义不换辙的方法,把这段唱词整个做了改动,让海瑞对冯莲芬这个失怙少教、泼辣成性的姑娘说几句动人肺腑的话,起到真正刺激她、鼓励她的作用。新词为“女孩儿学贞静恪遵圣道,言中规行循礼风骨自高。既然是缙绅家诗书畅晓,却为何骂街巷掀裙扎腰?似这般泼辣性市井喧嚣,哪还见半点儿庄严窈窕? 可惜你椿萱丧失怙少教,千金体任性情面露头抛。只惹得声狼藉邻里嘲笑,君子辈哪个敢钟鼓相邀? 纵不学花木兰弓马踊跃,也应效黄崇嘏金榜名标”。这样改过之后,教育意义就比老词来得确切真实,并带有鼓励启发的作用,冯莲芬的思想转变过程也就不显得那么生硬突然了,对海瑞的形象也起到了提高的作用。

许多已成名角儿的艺术家都对修改自己的代表作慎之又慎,因为如果修改不好,则一世英名毁于一旦。另外代表作已成后学者的圭臬,修改之后会使后学者有无所适从的感觉。特别是像马连良这样已经开宗立派的一代宗师,更不应该轻举妄动,当时就有人认为马连良此举“胆子太大”。他对此并不否认,但从不背离他一向谨慎从事的作风。吴晓铃对马连良此举更是十分敬佩。

马连良一生当中对自己的首本代表作《借东风》修改过多次,其结果是越改越好。比如【二黄导板】的第一句唱词,至今有据可考的版本就有五个之多。除了一九五九年《赤壁之战》的新词“天堑上风云会虎跃龙骧”,其他四个版本分别是“先天数玄妙法犹如反掌”(一九二二年百代唱片版、一九三八年国乐唱片版)、“习天书玄妙法犹如反掌”(一九四九年香港电影版)、“识天文习兵法犹如反掌”(一九五六年北京电影版)及“习天书学兵法犹如反掌”(一九六三年《马连良演出剧本选集》)。从后四种版本中明显可以看出,马连良改词的目的是除却附着在诸葛亮身上的“妖魔化”,使之更加人性化、智慧化,让诸葛亮真正地走下了神坛。

《失空斩》是马连良艺术生涯早中期经常上演的剧目,也是他非常喜爱的剧目之一。但他对其中有些唱词一直持有异议,认为有必要加以修改。比如,以前《空城计》上场应唱【西皮原板】,与《失街亭》一样。老谭先生认为重复了,就在场上临时抓词,念了一句对儿:“兵扎岐山地,要擒司马懿。”马连良认为此时诸葛亮能保住西城就不错了,根本没有想法和能力擒拿司马懿。于是,他就把词修改为:“帐收千员将,胸藏百万兵。”又如,诸葛亮【西皮慢板】中的“评阴阳如反掌保定乾坤”和“东西征南北剿博古通今”,这两句因为当年老谭先生灌片时把词句唱颠倒了,而引起意思不通。应该改为“评阴阳如反掌博古通今”和“东西征南北剿保定乾坤”。而【二六】中的老词“一来是马谡无谋少才能,二来是将帅不和才失街亭”则更有必要进行修改,否则观众会以为诸葛亮在司马懿面前做自我检讨,这与整段唱词的风格与诸葛亮在敌人面前应有的态度有冲突。当马先生得知弟子张学津在戏校学这段唱腔时唱词有所修改,就连忙打听它的内容。戏校的唱词是“亦非是马谡无谋少才能,皆因是将帅不和才失街亭”,他听后连连称赞地说:“改得好,改得好,我以后唱时也这样用。”

虽然只是改动唱词里的几个字,但行内许多人士皆不敢冒天下之大不韪。因为《失空斩》毕竟是谭鑫培先生的代表作,谭后的著名须生演员无一不遵从老谭的唱法。二十世纪六十年代中央人民广播电台集中录制马派名剧,马先生提出想录《失空斩》,并要在录制的过程中使用以上修改过的唱词。

电台的负责人同样有所犹豫,怀疑这出戏不是马派名剧以及这样的唱法不被接受。马连良看出了他们的心思,对来人说:“这是不是马派名剧不要紧,等我录完音后 请你们听听再定,好吗?”

为了谨慎起见,马连良把每一处改动的地方都标注下来,让长子马崇仁留意。在录音时,让儿子站在玻璃窗外面仔细听,如有唱错了的地方当即给他打手势,他就马上停下来。他对录音一向非常重视,特别要求录音演员阵容的整齐完美。他让马崇仁帮助约角儿,于是就请了马崇仁的老师侯喜瑞先生来马谡,裘盛戎先生去司马懿,就是忘了请李洪爷饰王平了。这份珍贵的录音资料,为后来搞“音配像”工程留下了完美的艺术遗产。

录音进行得很顺利,电台付给了马连良一千元的录音费,给了侯喜瑞五百元,裘盛戎四百元。电台通过此次录音才发现侯老嗓子还不错,马上又单约,给他录了《回荆州》《牛皋下书》等,总算给侯老晚年又留下些艺术资料。三天以后,那位录音负责人又突然造访马宅,兴冲冲地对马连良说:“马先生,《失空斩》我们听了,太棒了! 您的艺术水平太完美了! 我们领导非常满意,认为既有传统的东西,同时又有突破,让我给您追加三百元鼓励费。”

在修改剧本的过程中,马连良和吴晓铃商议,不但更正自己的词句,而且对旁人配角的词句认为不合适的也要加以修正,充分体现了他对艺术严肃认真、一丝不苟。在《苏武牧羊》中,卫律有一句唱词“人来与爷带虎豹”,是为了合辙押韵多年沿用见怪不怪的生造词。他认为令人费解,建议马富禄改成“人来与爷前引道”。再如,在《借赵云》中,张飞被典韦战败回营时,对军士们说:“我把你们这些王八×的。”这样的念白听起来粗鄙不堪,也损伤了张飞的完美形象。因此在一次演出中,马连良对袁世海说,把这句改为“我把你们这些 无用的东西”,舞台效果没有丝毫降低。

马连良和吴晓铃的这次代表剧目修改工作,无疑是解放初期“戏曲改革运动”的延续。但在修改的过程中,马先生和吴老师始终坚持忠于历史、忠于人物的原则,并且反对那些生搬硬套强加在历史人物头上过“左”的内容。特别是对某些历史剧中居然生硬地加入了“军民大生产”“敌占区内发动群众”等内容,着实不敢苟同。

《夜奔》里林冲唱的【折桂令】里第二、三句原词为“原指望封侯万里班超,生逼做叛国红巾,做了背主黄巢”,有人曾把它改为“为逼做叛国红巾,要学那好汉黄巢”。对此,马连良和吴晓铃均认为这种修改就不符合宋代历史人物林冲的思想境界。

在《改词——谈艺余录之一》一文中,马连良明确指出:“咱们不能让古人说现代的话,不能忘掉当时的社会局限性、历史局限性和人物性格的局限性。我想反对这种改法并不是保守,换句话说,改的比原来提高了思想性和艺术性,对观众起到了正确的教育作用。也不能粗暴,这个尺寸要拿准了。”在当时极左思潮盛行的年代,马先生和吴老师上述对艺术负责任的敢言之举可谓凤毛麟角、特立独行,同时也为日后“文革”期间的苦难提前埋下了苦果。

“文革”期间,马家以前的朋友们大多都断了往来,但与吴晓铃老师一家还保持着走动。吴老师夫妇虽然都是高级知识分子,但他们在当时高压的态势下依然我行我素,不平则鸣,绝不摧眉折腰。有一年春节,马连良幼子崇恩带着儿子去校场口头条给吴老师拜年,吴师母看着马家的第三代感慨万分地说:“这世道,孩子来了连个像样的好吃的都拿不出来!”虽然家里的日子并不好过,他却执意地坚持带着孩子出门吃饭。

一九七二年,马连良的骨灰在香山下葬。除了家里人外,就是弟子王金璐,还有吴老师带着女儿们前来参加安葬仪式,他要为老朋友尽自己的一片心。对于这件事,马家人一直心存感念。有一次,马崇恩去看望吴老师,正赶上社科院的人前来给吴老师布置“反击右倾翻案风”的任务,要他提交批判稿,只听吴老师在院中对来人高声断喝:“告诉你们领导,我吴二爷就是不批邓!”

吴晓铃为人厚道,对马连良的感情十分深厚,总是对老友过早地去世充满了自责。他总是认为,当年马连良有一篇名为《从海瑞谈到“清官”戏》的文章,其中有一句话:“人们在戏剧里表扬‘清官’,很可能有微言大义存焉,是在教育当时的做官的,起着‘大字报’的作用。”文章中加上的这句话,是他的意见。他认为这句话为马连良带来了无妄之灾,因此每每提及马连良先生的去世,他都非常难过。

在当时那种动荡的年代里,马家仅剩下一枝马连良曾经用过的西式手杖,马夫人陈慧琏为了安慰吴老师,把这件唯一的马先生遗物送给吴晓铃留念。吴老师十分珍视这枝手杖,平时总是手不离杖,仿佛自己每天都在与老朋友马连良两手紧紧地相握一般。为了纪念他们二人之间的友谊,吴老师为此作诗一首,请王世襄先生錾刻在手杖之上,诗云:

南召藤兮楚牛角,裁做杖兮何卓卓。温如玉兮长相握,思故人兮沉心曲。

经过十年浩劫,马连良艺术资料损失殆尽,吴晓铃先生觉得十分遗憾和惋惜。为了尽量抢救马派艺术资料,他和马先生的弟子们及长子马崇仁等一起,再一次主持马派艺术研究小组,为恢复上演马派剧目,重新开展马派研究,整理马派剧本,保存马派资料,编纂《马连良艺术评论集》等,自觉地做着自己的分内之事,仿佛又和他的老朋友马连良在一起,继续着他们未竟的事业。一九七九年三月二十七日,在北京八宝山革命公墓为马连良举行的骨灰安放仪式上,吴晓铃特书一副挽联,表达他愿意圆成亡友遗志以及自己的“忏悔”:

十年劫变,艺苑凋零,忍凭书剑钦季札。

八表重光,文坛苏彩,怆对知交念伯仁。

一天,他在琉璃厂的旧货店里发现了一张马连良先生摄于二十世纪四十年代的头像,心情非常激动,如获至宝一般,于是立刻就买了下来,送给了马夫人陈慧琏,并在照片背面书写了他的题识:

温如先生肖像,得之于海王村,缅怀故人,为之腹痛! 谨于先生七旬晋八冥寿,奉贻慧琏夫人。

吴晓铃

马连良虽然去世多年,但吴晓铃老师和马连良先生之间的感情却如高山流水觅知音的俞伯牙与锺子期一般,总是沉甸甸占 据 着 吴 老 师 心中 重 要的位置。每逢马先生的生辰祭日,吴老师都会前来探望马夫人陈慧琏。一九八一年年末,马夫人陈慧琏离世,又逢马先生逝世十五周年,吴老师当时正在香港公干,他慨叹地称“余不能躬身谒墓”,以为遗憾。马连良生前所赋散曲小令,多为吴晓铃代笔。于是吴老师在香江再填新曲,望空遥祭,追思老友。

马温如(连良)兄辞世十五年祭

【南正宫·玉芙蓉】

三年丧友不应哭,

十五载残泪犹汪汪!

今丁祭辰我滞港,

北望云山浇一觞。

颂君黄泉举案齐眉敬,

报君朝阳鸣凤振翼翔,

借风南屏韵悠扬。

耐过它彻骨严寒,

终赢得丹桂花扑鼻芬芳!

吴晓铃一九八一·十二·十六香港旅次

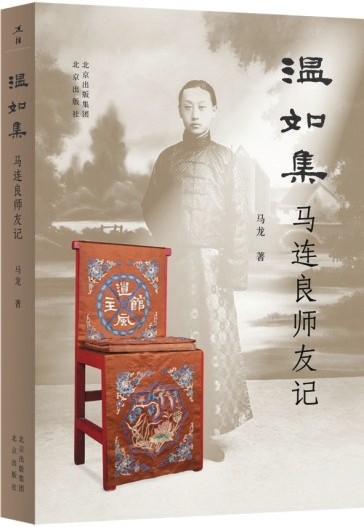

(本文摘自《温如集:马连良师友记》,马龙著,北京出版集团北京出版社2023年10月第一版,定价:68.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制