2023年是先师程千帆先生诞辰110周年,从10月到12月,南京、贵州、香港、广州等地都举行了隆重的纪念活动,配合纪念活动,凤凰出版社和广西师范大学出版社分别推出了新版《程千帆全集》和《沈祖棻全集》,而南京大学出版社则推出了《文章知己千秋愿:程千帆沈祖棻画传》。

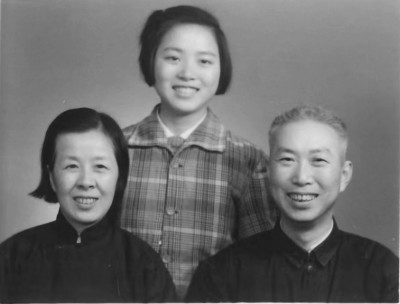

《文章知己千秋愿:程千帆沈祖棻画传》的作者是程先生和沈先生的女儿程丽则女士。这本书的前身是南大出版社2013年为纪念程千帆先生百年诞辰出版的《千帆身影》。十年来,丽则师姐孜孜矻矻,广泛查考,新增照片二百多幅(全书达五百余幅),新增文字七万有余,终成此洋洋大观。考察两个版本,后者作为升级版,更加全面,更加系统,更加深入。书名取自1977年程先生为悼念沈先生而撰写的一首《鹧鸪天》,全词如下:“衾凤钗鸾尚宛然,眼波鬟浪久成烟。文章知己千秋愿,患难夫妻四十年。哀窈窕,忆缠绵。几番幽梦续欢缘。相思已是无肠断,夜夜青山响杜鹃。”程先生平生很少写词,世人也都知道沈先生是著名的词家,程先生选择用沈先生最为擅长的文体来怀念沈先生,不仅情深意切,而且非常得体。而丽则师姐用了这个书名,并以图像贯串,两人合传,是对“身影”的最好说明:程先生的身上有沈先生的身影,沈先生的身上有程先生的身影,正如她在后记中所说:“作为人生伴侣,他们志同道合,相濡以沫;作为学术伉俪,他们交相辉映,彼此成就。”这也最好地体现了程先生词中所写的“文章知己千秋愿,患难夫妻四十年”,正因为是心灵知己,所以才能共历患难。

一

这部著作记录的,首先是近代中国的一部有特色的家族史。程、沈二家的祖上虽然在仕途上都有一定的建树,但诗礼传家,专力教化,最突出的贡献体现在教育上。程千帆先生的曾祖父程寿霖曾掌教湖南多地书院,沈先生的曾祖父沈炳垣曾担任广西学正。名满天下的岳麓书院和程家关系密切:程先生的叔祖父程颂万曾在清代末年担任岳麓书院的学监,而外家的祖上车万育更是早在康熙年间就担任岳麓书院的山长。这也似乎预示了程、沈二先生的生活选择:他们一辈子主要都在从事教书育人的工作,程先生抗战期间先后在南京金陵中学、屯溪安徽中学、益阳龙洲师范学校、乐山武汉大学、成都金陵大学、四川大学任教,1949年后则主要在武汉大学和南京大学任教;沈先生抗战期间先后在南京国立戏剧学校、屯溪安徽中学、重庆界石场蒙藏学校、成都金陵大学、四川华西协合大学任教,1949年后则主要在江苏师范学院、南京师范大学、武汉大学任教。他们的女儿程丽则长期在大学工作,而两个外孙女张春晓和程雨燕则也传承家族传统,都做了大学教授。这个脉络至少延续二三百年,令人怀想不已。

这部著作也是近现代社会历史风云的一个侧面的见证。这里有太平天国战争的刀光剑影:咸丰七年(1857),战争已进行到第七个年头,沈炳垣代广西巡抚按试南宁,归途经梧州,适逢数万太平军攻城,他本无守土之责,但勇为士林表率,与知府陈瑞芝一起坚守三个月,城陷被俘,宁死不屈。这里有清末为挽救民族危机,实业救国的实践:末代状元张謇在《对于救国储金之感言》一文中曾提出这样的主张:“救国为目前之急……譬之树然,教育犹花,海陆军犹果也,而其根本则在实业。”程颂万堪称身体力行者,他不仅积极投身教育,而且大力践行实业,曾任湖北高等工艺学堂监督,监管湖北工艺局,创办造纸厂,甚至发明了宽窄两用铁木织布机,这位著名诗人、书法家,也是时代的弄潮儿。这里有现代民族苦难的记录:1937年,正值青春年华,刚刚领略了美好大学生活,又将开启生命新历程的程、沈二先生,遭遇日本侵略的战火,从此颠沛流离,漂泊大西南,度过8年艰苦的岁月。这里有当代中国荒唐岁月的剪影:自从1957年程先生以非罪获谴,划为右派,一直到“文化大革命”,他离开了心爱的教学岗位,被迫放下笔杆子,拿起放牛鞭,而沈先生也事实上很受歧视,承担了共同的痛苦,“廿年分受流人谤”。当然,这里也有“文革”结束,程先生被匡亚明校长引进南大,重新焕发青春,将南大中文系的古代文学学科带入辉煌,并精心培养学生的动人场景。所有这些,都展现了社会历史风云的真切画卷。

这部著作还是生动的生活史。沈祖棻1930年遵父命考入中央大学设在上海的商学院,但她从小就喜爱文学,因此第二年就转入南京本部,成为中国文学系的一名学生。她和其他4位女生在汪东和吴梅先生的影响下,发起成立了以填词为主的梅社,每两周聚会一次,互相切磋作品。豆蔻年华的她们,虽然进入成人的世界,仍然不乏少年的顽皮心性。她们各以词牌作为自己的笔名,而且以《红楼梦》中大观园中的女子加以对应。沈祖棻的笔名是“点绛唇”(因当时女生甚少使用口红,而她唇上常涂有胭脂),所对应的则是宝琴。在《红楼梦》中,其他的姐妹肥环瘦燕,旁人可能有不同的评价,唯独宝琴,众口都无异词,这或许也正是当时同学对沈祖棻的真实观感。女子结社唱和原是清代常见的事,《红楼梦》也是清代女诗人常常歌咏的题材,这种流风余韵被带进现代意义的大学,成为社团活动的重要方式,是一个有趣的现象。1920年之后,虽然各国立大学纷纷开始招收女生,但女生们在大学中是怎样生活的,却少见如此具体的记载,这当然可以称为现代教育史上的生动一笔,也是考察女性文学渊源流变的好材料。不过,那一瞬定格下来的青春靓丽,毕竟禁不起时代大潮的猛击,校园的诗情画意很快就被雨打风吹去,日本侵华,程、沈流落四川,想起几年前的快乐时光,犹如一梦,沈祖棻写下《摸鱼子》一阕寄给诗友尉素秋:“茶烟外,锦瑟华年偷换。朱弦难谱哀怨。江郎彩笔飘零久,今日画眉都懒。”因此,那一段校园中结社填词,无忧嬉闹的生活,也就被赋予了时代的意义。至于在战火硝烟中的颠沛流离,政治运动中的不幸遭遇,艰难生活中的顽强挣扎,还有母女相依为命的深情,外孙女天真活泼的慰藉等等,种种生活的场面,都打下了历史的深深烙印,又不仅是个人经历而已。

二

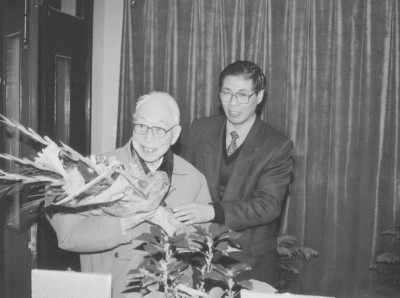

这部著作在题材上有着精心的选择,从各章节篇名看,题名为“传”,对传主的记载却并不完全按照时间的顺序,不过仍然有着内部的逻辑理路,即主要贯穿着亲情、友情、师生情等。程先生和沈先生曾被沈尹默称为“昔时赵李今程沈”,他们历经国破家亡,生离死别,伉俪之情荡激着动人心魄的力量。程先生晚年回忆最多的是他的授业师黄侃、汪辟疆、胡小石、刘国钧等,还有前辈学者刘永济等;沈先生做学生时曾以一首《浣溪沙》受到汪东先生的激赏,为之延誉,则更是学界佳话。1998年,程先生心脏病发作,有一天我在医院陪护,他说起《汪辟疆文集》的出版,有一些校勘上的瑕疵,不禁泪流满面,自责对不起汪先生。而在生命的最后关头,神志已然不怎么清醒,他牵挂的也仍然是尚未出版的黄侃日记。程先生关心学生,爱护学生,他在生前所立遗嘱上对自己的成就一笔带过,甚至说“微不足道”,却认为“所精心培养学生数人,极为优秀,乃国家之宝贵财富”。“精心”二字,别人看过可能感受不深,但作为随侍程先生18年的老学生,却是点滴在心头,一幕幕受教的场面都在眼前。程先生1989年向南京大学提出退休时,承诺要对所指导的学生“扶上马,送一程”,幸好他的日记在纪念诞辰110周年的日子里,作为新版《全集》的一种,和世人见面,文字虽然比较简单,却也有不少他为一些已经毕业的老学生修改文章、推荐文章的记录,具体诠释了什么叫“精心”,什么叫“送一程”。

沈祖棻先生1977年就因车祸去世了,而我1982年才得以忝列程门,所以无缘见到这位师母。但在我心目中,她并不是一个遥远的存在。我刚刚入门时,程先生定期施教,经常会谈到沈先生,而程先生所整理的沈先生的每一部书,都会送给学生。尤其是当我1985年进入《全清词》编纂研究室,后来并在这个领域有所发展时,更是事实上更多继承了沈先生在词学上的事业。她的创作成就,她的学术思想,都为我的治学提供了许多教益。2019年,在纪念沈先生110周年诞辰时,我主编了一本《鼙鼓声中涉江人:沈祖棻词赏析集》,进一步理解了她的生平和创作。但这次拜读丽则的大著,又有了新的认识。除了她的才华、她在各个方面的成就外,我更多地看到了她的品格,这个品格的集中体现就是善良。在被贬武大九区的十年间,她帮助没文化的邻居写家书,掏钱买下曾捣乱滋事的渔村孩子上门求售的鱼虾,送布票给因丢失布票而懊恼的同事……这都使人在“才女”的标签之外,更多看到了人性的光辉。程先生曾多次说过,沈先生本来应该过得更好,但却有了这么多的磨难。在这本画传里可以看到,沈先生人生的快乐真的是那样短暂,1937年刚刚新婚,但新婚日就是逃难日,此后8年,一直辗转流离在巴山蜀水。1945年抗战胜利,刚刚过上一点平静的日子,不仅内战又起,生活堪忧,而且她又因医疗事故,留下终生的病痛。沈先生和程先生一向聚少离多,1956年沈先生刚刚从南京师范学院调到武汉大学,全家得以团聚,可次年程先生就被划为右派,从此全家被打入另册。1976年刚刚结束“文革”,知识分子迎来命运的转折,她却在第二年就因车祸而逝世。而在她不幸逝世后,有关主事者不闻不问,备见冷淡,更让人心生沉重。师姐写到,母亲逝世后的第三天,在“军宣队”的干预下,系里三位主事者才被迫前来,不痛不痒说了几句话,被悲愤交集的丽则毫不留情地怼了回去。沈先生有一首诗,其中一句写得非常沉痛:“历尽新婚垂老别。”杜甫的名篇“三吏三别”中有《新婚别》和《垂老别》二首,背景是安史之乱。前者写一个新娘子的洞房花烛夜,就是生离死别时;后者写一个老翁暮年仍要从军,不得不与老妻告别。杜甫的这组诗是以乐府旧题写时事,在文学史上有着崇高的地位,其中所描写的形象生动饱满,感人至深,体现了人生的大悲痛。但是,新婚之别和垂老之别毕竟还是落在不同的人身上,不料一千年后竟有能够合二为一,全都亲历者,所以,沈先生这一句诗,包蕴了个人、历史和时代,堪称深刻的表达。

程、沈二先生为自己的独生女起名丽则,“丽则”一语,出自汉代扬雄的《法言》:“诗人之赋丽以则。”汪荣宝《义疏》解释说:“‘诗人之赋丽以则’者,谓古诗之作,以发情止义为美。即《自序》所谓‘法度所存,贤人君子诗赋之正也’。”也就是美丽而有规则,文质相称。这个名字深切体现了一个有着深厚诗学传统的家庭对统序延续的殷切期待。虽然由于历史的荒谬,丽则师姐在大好的青春年华被剥夺了上大学的权利,但家学渊源、天生才华和个人努力交织在一起,使她仍取得了出色的文学创作成就,已经发表了多篇散文和诗歌。这本画传感情真挚细腻,语言生动形象,图文并茂,文情相生,由一个个具体的形象构成,却又具有历史的大视野,堪称人物传记的上乘之作。由于涉及的时间很长,很多照片并没有留下确切的日期,丽则师姐下了很大的功夫进行考订:“为了落实留影的时间,我会根据照片中父亲所穿的衣服,书房墙上悬挂的对联,甚至家具的变化,来逐一比对,从而推断出大致的年月。”早在1954年,程先生和沈先生联名出版《古典诗歌论丛》,在后记中,沈先生对两人的研究方法作了如下的总结:“我们感到,(过去的古代文学史研究中)有一个比较普遍的和比较重要的缺点,那就是,没有将考证和批评密切地结合起来。”“基于这样的理解,我们就尝试着一种将批评建立在考据基础上的方法。”这样的方法,也在这本书中体现出来了。顺便可以提到的是,关于丽则祖母车诗的籍贯,有江西南昌和湖南邵阳两种说法,本书作者虽经多方考订,仍暂时未能确认,因此秉承“多闻阙疑”的古训,暂时存疑,并写在后记中。但作者仍然锲而不舍,穷追到底,很快就获得答案,可惜书已付梓,来不及修订。原来,车氏祖籍确是邵阳,先祖车万育清初曾官至兵科给事中,在谏垣数载,以直声震天下,所著《声律启蒙》广为流传。车万育的二子车鼎丰和三子车鼎贲由于卷入曾静案,雍正十年被杀,另一个儿子车鼎晋次年忧愤而死,后为避祸,全家迁往南昌。程先生三岁丧母,十岁之前虽寄居在外公家,但可能是这种家庭变故,颇有难言之隐,因此家人闭口不提,所以程先生也未能与闻。师姐考订清楚这件事,非常愉快,曾对我言及,因此我也记在这里,以为阅读本书之助。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制