姜德明先生的《余时书话》梓印之际,如今早已改执教鞭的龚明德先生尚未离开四川文艺出版社,是这部中国当代书话善本的责任编辑。

说起报送《余时书话》这一选题的考量,龚先生在为我提供的一份手写稿上是如此回顾的:“我是(二十世纪)八十年代初离开‘人之患’而误入‘作嫁’行业的。起初三四年,不能说没编出令我满意的书,但更多的是迁就领导的意旨,并且有被不成熟作者团团包围的趋势。不几年,现实教训促使我逐渐醒悟,一个合格的编辑必须只认书稿,那种借口‘培养作者’‘扶持作者’的言论,其实大多是从私己利益出发照顾个人关系的。有功力的作者没有一个是靠别人‘培养’和‘扶持’出来的。”领悟到了,便全力落实到行动。随后几年间,龚先生每年必赴京沪组稿,寻找潜在的作者和书稿,《余时书话》是他1990年约到的一部难得佳构。

至于姜老的写作初衷,他本人在该书《小引》中曾娓娓道来:“近年来我在翻检旧藏书刊时,那焦黄发脆的书叶早已经不起反复摩挲,事后往往是落华满地,爱也爱不得,碰也碰不得。书与人一样,彼此都老了。我们相守了几十年,怎样才算个了结? 我想最妥善的办法还是选择一些稀见的版本,一一写成书话,亦不枉我们相聚一场。”

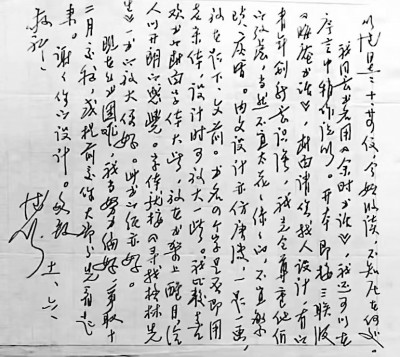

姜老向川文社承诺供稿的初始阶段,书稿尚未定名。龚先生知道,姜老爬格子都是花费工余时间,而且他使用过“余时”这一笔名,遂有意将该书命名为《余时书话》,并建议封面设计也最好能体现“余时”特色。1990年秋,龚先生向作者书面陈述了自己的构想。作为一名资深出版人,姜老的回复除去言及书名,还围绕装帧设计发表了精到见解。

明德同志:十一等信,今始收读,不知压在何处。

我同意书名用《余时书话》,我还可以在序言中稍作说明。开本即按三联版《晦庵书话》,封面请您找人设计,有的青年创新意识强,我完全尊重他们的考虑,当然不宜太花花绿绿的,不宜繁琐灰暗。内文设计亦仿唐弢,一题一画,放在题下、文前。书名四个字是否即用老宋体,设计时可放大一些。我比较喜欢书的封面字体大些,放在书架上醒目,给人以开朗的感觉。字体就按《寻找格林先生》(宋注:罗强烈著散文集,于1990年8月由川文社付梓,龚先生此前曾将该书寄赠姜老)一书去放大便好。此书的纸亦好。

现在出书困难,我当努力编好,争取十二月交稿,或者提前给你大部分先看起来。谢谢你的设计。匆致

敬礼!

德明 十一、六、

除去姜老书简,龚先生不久前还向我展示了《余时书话》书稿原件。该书收有正文100篇,清一水的短文,长则两千余言,短则千字左右,大抵聚焦民国文坛,说书林掌故,探版本源流,叙淘书趣闻,不发蹈空之论,全无冬烘味。用龚先生的话来讲,姜老的上述文字,“用轻松、干净、美丽的笔调,宏阔地写出发生在中国现代文学史上的生动的已不易发掘的史话”。这些书稿或为手稿,或为发表稿的剪报。如谈及周越然的《言言斋读书》一文,写在每页300字的《人民日报》专用稿纸上,其中第3页有14处勾勾抹抹。即便是业已公开发表过剪报,也往往被作者改得面目全非。如《谢兴尧》一文,剪贴在一张A4白纸上,不仅剪报本身满纸云烟,而且白纸上的空白处也被添加的几段文字填满。我粗略统计了一下,全文不过1600字,大改有5处,小改不下20处。亲炙这摞沾渥姜老手泽的书稿,足以觑窥他对书籍出版的谨慎态度。

《余时书话》不属于热门图书,由此可以想见出版流程的曲折。好在1991年3月22日,出版社签发了发稿通知单。这份泛黄的纸品龚先生始终珍藏着,上面清晰地显示,该书计划印数为3000册,发行对象及范围为“港台及大陆文学界学术界”,并有他写下的一条备注:“此书请注意内文印装质量,插图均具史料价值,请告厂方注意图样清晰。内文设计时注意插图与内文的衔接。”之所以如此强调,是由于书中配发插图110幅,除《萧乾的〈篱下集〉》一文无插图外,其他各篇少则一幅,多则两幅。

尴尬的是,姜老当年尽管已有一定知名度,但对他的才华学问,真正的识者不多,《余时书话》的全国征订量居然只有五六百册,一度几乎沦为“烂尾楼”。

同样是《小引》中,这位善良的老人忧心忡忡地写道:

集近几年我所写的中国新文学书话,编成这本《余时书话》。……书名不新潮,没有探案,没有武打,也没有脂粉,估计不能叫座,真为难了好心的出版家。

……

现在,《余时书话》是编好了,“小引”亦可收笔矣,可是我又为此书的销路担心起来。在目前的条件下出书,不是存心坑人家出版社吗?

我怀着虔诚的心向正直的出版家们致意,你们印书已近于行善了。真难啊……

即便面对莫大的发行压力,龚先生依然深信《余时书话》是部传世之作,力挺出版。一位上司提醒他:“如果印,你龚明德就没有年度奖金了!”龚先生果决表态:“印此书!”姜老后来得知此事,心中戚戚然,也好生感动,来函云:“用你奖金来印《余时书话》,于心不忍,可随它去吧! ……你当编辑,如此悲壮,实在令人钦佩!”短短几句话,居然使用了两个他的文章中甚少出现的感叹号。龚先生还曾向我披露,此书得以出版,自己不单单牺牲了年终奖,亦与他在《人民日报》连续刊发数文宣传四川文艺出版社新书不无关系。

好稿变成好书,编校是道关隘。作为责任编辑,龚先生不仅自己全力以赴投入《余时书话》编校,家人也在他鼓动下成为编外校对人员。中国现代文学史料考据大家朱金顺细读罢全书后,只发现“三五个错别字”。以5个计,差错率仅五万分之一。

1992年9月,《余时书话》问世,此时距出版社签署发稿通知单已相去一岁有半。书为32开本,21.8万言,347页。除去正文,前有《小引》,后有作者的《〈闲话藏书〉(代跋)》。姜老此前就装帧设计发表的意见几乎全部被吸纳,封面设计更是充分彰显“余时”特色,描绘的是夜空中的一轮明月。

不过,初印本并未印3000册,仅1500册,其中包括100册毛边本。姜老是资深“毛边党”人,他或著或编的《书边草》《北京乎》便是中国当代毛边书的先驱。相对而言,龚先生与毛边书结缘要晚得多,而且他对毛边书的热情正源自姜老的言传身教。编辑《余时书话》的那几年,龚先生每次赴京必访书。有一回,姜老亲自带他逛隆福寺旧书店,指点他买了一部胡适的《国语文学史》毛边本,系1927年4月由北京文化学社发售的讲义本,书页天地宽广,让他首次头一回倾倒在毛边书的“石榴裙下”。受此熏陶,在《余时书话》付印前,他再三提醒出版科同事和印刷厂员工刀下留情。当他接过毛边本《余时书话》的一刹那,心中一阵狂喜。待晚间灯下裁切时,他才发现这种毛边本不对劲。首先是误切了翻口那条长边,只留地脚是毛的,导致书长且窄,不合比例;其次是装版失误,地脚该是整齐的,毛的一边应置于天头,便于插架,而现在恰好相反;再就是封面没有做到不压膜,且采用机械勒口而非手工折叠。也难怪,尽管印刷工人热情满满,但毕竟是平生头一遭干这种活。龚先生日前与我聊起此书时,仍不无遗憾:“毛边本《余时书话》并不符合毛边要求。”确实,地齐天毛翻口毛是毛边书的标准样式,但非主流的毛边书在坊间并非独此一家,如同样是地毛天齐翻口光的的毛边本,尚有陈学勇的《浅酌书海》、于志斌的《山海文心》、白化文的《承泽副墨》等,不仅如此,还有天齐地毛翻口毛、地齐天毛翻口光、地齐天光翻口毛、地齐天光翻口参差、地齐天毛翻口参差等诸多种毛边本存世,各呈异趣,各放异彩,因此似乎不宜将非主流毛边书定性为错版书。

“鲜花与掌声”接踵而至。1994年《光明日报》相继刊发学者费锡强、吴鸿分别撰写的《有书自远方来》《毛边书的尴尬》二文,隆重推介这部书话,上海《读者导报》亦有出版人黄成勇的相关文章见报,更让龚先生喜出望外的是,书评家徐雁将《余时书话》列入“中国书话珍藏本”,与唐弢、郑振铎、周作人等人的十部书话归为同一档雅品。龚先生本人亦不甘人后,在同一时段于《读书人报》《光明日报》分别发表《〈余时书话〉:中国现代文学史上的生动史话》《九十年代的毛边本〈余时书话〉》二文,为这部书话添加了两则免费广告。

《余时书话》的价值不仅体现在版本上,还在于本身的文学及史料价值不菲,是姜老修文半世披沙沥金、负暄读书、一意属稿结下的硕果。《余时书话》并非他的第一种书话集,之前便已有《书叶集》《书边草》《书梦录》《书味集》等集子梓印,但《余时书话》才是他的第一部引起广泛关注的书话,大家气象毕现,随后30余载更是引来嘉赏不绝。诸多书爱家得到的第一部姜老作品,或者说首种被他们奉为圭臬的姜老著述,便是《余时书话》,像阿滢、冯传友、赵龙江都曾在文章里提及。姜老本人对《余时书话》亦自视甚高。2014年6月,北京报人萧跃华登门恳请姜老为该书作题跋,主人挥笔写下:“如果说本书是我的书话代表作,似乎尚不离题。可惜当时未能配以彩色插图。”

对于四川文艺出版社而言,初版初印本根本无利润可言。不曾想由于作品魅力四溢,加之宣扬得力,姜老及其《余时书话》声名鹊起,不少读者以拥有《余时书话》为大幸,各地新华书店纷纷补订,然而四川文艺出版社已无存货。姜老也于1996年2月10日致函龚先生,催促:“我差不多每月都收到来信或电话,托我买《余时书话》。如果年内还不再版,我是否可收回版权交其他出版社出版。反正原来也无合同,不能说违法。”龚先生将此手札呈送上司阅示,不久便争取来加印的洋洋五千册《余时书话》。这一回未做毛边本,姜老利用稿费,又购买了一批光边重印本。时值书价大涨期,重印本售价已由初印本的6.6元涨至20元,让出版机构不无小赚,一时间皆大欢喜。龚先生认为,二印本虽然纸张差一些,却订正了几处误植,更适宜存读。

对于龚先生来说,《余时书话》是他做毛边本的滥觞,此后便一发不可收拾,陆续推出《林徽因文存》《凌叔华文存》《文坛登龙术》《流沙河短文》等十余种毛边书,他因此被圈内人公推为“毛边党八大护法”之一,川文社也俨然成为盛产毛边书的摇篮。

2016年6月,复旦大学出版社亦重版该作,并遵照姜老吩咐,将所有图片彩版印制,弥补了先前的缺憾。这时,龚先生离开印行《凌叔华文存》的川文社回归大学教岗,已有十个年头了……

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制