近得汤惠生教授新著《观念的叙述:考古学的认知与散记》《石头的记述:寻访史前岩画随笔》,捧读数日,感念甚多。虽然其中有些篇章在网上已先自读过,承出版家马来及责任编辑王岚、琚婕的慧眼与精心,看到编排认真、印制华美的纸版书,依然令人爱不释手。

“散记”“随笔”,正是汤惠生所擅长的文体。这是一位在《中国社会科学》发表过多篇论文的考古学者,而撰写严肃的考古发掘报告、考古发掘简报以及考古调查报告当然是他科研与教学工作的本业。如果统计四季时间的分割,岁月往逝的流向,或者回顾他青春最热烈的投入,估算他人生最集中的付出,可能还是在考古发掘工地上,在遗迹考察的行途中。而这种迎风沙、顶烈日、踏走荒野、挥洒热汗的山野生活,虽万分辛劳,却是有益于生成平民心怀、培养雄健体魄、激扬自由精神,也可以享受静坐书斋者无法体会的大美人生感觉的。读过的朋友都知道,汤惠生“散记”“随笔”作品的旷达和智思,是考古美学的文字表现。

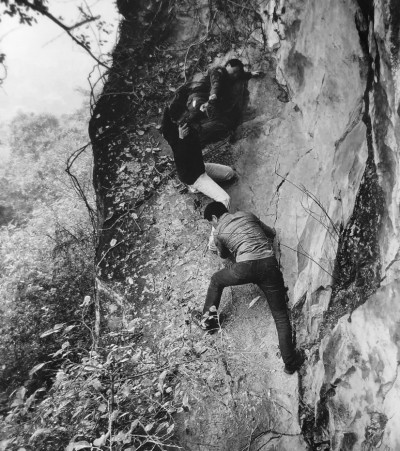

本来想用“健美人文”作为这篇短文的题目的。这里借用“人文”一语,不取通常指人类社会各种文化现象和以人为主题之理念的说法,以及“人文科学”“人文主义”“人文精神”诸义,而指“健美”的“人”和“健美”的“文”。凡初识汤惠生教授者,不能不得“健美”印象。除了看到他在校园球场和山林野径飞跑之外,又往往险崖岩画摩写,高原黄河泅渡,全是轻捷健美形象。行文则清逸飘洒,自然从容。多种方式传播,深得青年男女喜爱。作者和读者们心灵交碰的融洽,或可借三言二拍中不很庄重的语句试为调侃:“少女少郎,情色相当。”

鲁迅曾经盛赞汉唐文化精神的“闳放”“毫不拘忌”“魄力究竟雄大”,有“豁达闳大之风”(《坟·看镜有感》,《鲁迅全集》,人民文学出版社2005年11月版,第1卷第208页至第209页)。许多考古学者也许由于工作面对着上古中国,受到中国社会少年时代文化精神的某种影响,也有着非常可爱的“闳放”“雄大”的风格。汤惠生教授就是其中一位。

“闳放”的胸怀和“雄大”的气象,在学识上表现为视野的阔远。《石头的记述》一书中有关“云南金沙江岩画考察”两篇,“纳木错环湖岩画考察”四篇,以及《青海贵德岩画调查》《漳州仙字潭岩画寻访》《新郑具茨山凹穴岩画踏查》《广西崇左陆地岩画考察》《康巴藏区岩画走访》《甘肃白银岩画纪行》《四川甘孜拉日玛岩画探访》,还有关于福建永泰“芹草岩画”“玉树岩画”(又有“称多岩画”)、“左江花山岩画”“大兴安岭岩画”考察收获的介绍。而《记印度岩画学家库玛尔》《〈大兴安岭岩画与环太平洋岩画带研究〉序》,都涉及世界不同地方岩画的考察和理解。就福建永泰“芹草岩画”的分析,则与澳大利亚以及撒哈拉沙漠虏获岩现象进行了比较。

其中《人类精神文明的起源在哪里》一文,从岩画的发现与比较出发,站在更高的立足点,思考“人类历史上最伟大的发明”与早期艺术的“象征性表达”所透现的问题:“人类史前的思想是如何起源的? 人类的精神文明是如何诞生的? 艺术和宗教是如何出现的? 人类早期的象征性表达是如何形成的?”作者指出与人们熟知的“西欧南部坎特布里安山脉的洞穴岩画”相比照,后来有其“古老性”得到“确认”的“印度尼西亚苏拉威西更新世洞穴壁画的发现”。而云南金沙江彩绘岩画“自1988年首次被发现以来,迄今已发现了80多处”。其年代“当在旧石器时代晚期无疑”。作者指出,这样的发现,“证明东南亚和中国不仅存在旧石器时代晚期的艺术品(包括岩画),而且有可能是世界艺术和象征思维的策源地之一”(第46页)。作者写道:“在南岛语族扩散的人类学理论语境下,我国云南金沙江和印度尼西亚的岩画在文化属性上应该是有渊源或亲缘关系的。”什么是“南岛语族扩散的人类学理论”? 汤惠生有如下介绍:“在东到位于太平洋东部的复活岛,西到位于印度洋的马达加斯加,北到夏威夷和中国的台湾岛,马来西亚、印度尼西亚、美拉尼西亚、密克罗尼西亚、波利尼西亚等,这个地区里的民族所使用的语言虽然多达1000~2000种,但同属一个语系,即南岛语族。”他还介绍,“澳大利亚学者贝尔伍德,已故著名华裔美籍学者张光直等人已从语言学、考古学、现代分子学等方面研究南岛语族的起源、扩散与分布。”汤惠生指出:“金沙江旧石器时代晚期岩画的发现,不仅从岩画的角度证明了南岛语族的扩散的历史事件的真实性,而且其时间更早,其范围也更为广阔。也正是依据南岛语族的扩散学说,我们不仅将金沙江岩画与苏拉威西洞穴岩画关联起来进行对比,亦可将其视为一个整体作为艺术和象征思维的东南亚起源的材料证据和理论支持。”(第49页至第51页)说到“南岛语族”及其文化的这种“扩散”,我们想起英国历史学家汤因比在《历史研究》中有关语言史、民族史、交通史、文化史的论述:“航海的人民很容易把他们的语言传播到他们所居住的海洋周围的四岸上去。古代的希腊航海家们曾经一度把希腊语变成地中海全部沿岸地区的流行语言。”“在太平洋上,从斐济群岛到复活节岛,从新西兰到夏威夷,几乎到处都使用一样的波利尼西亚语言,虽然自从波利尼西亚人的独木舟在隔离这些岛屿的广大洋面上定期航行的时候到现在已经过去了许多世代了。此外,由于‘英国人统治了海洋’,在近年来英语也就变成世界流行的语言了。”他所说的“波利尼西亚语言”的传播,可以与后来学者所谓“南岛语族扩散”对照理解。汤惠生《观念的叙述》中的《从实证到验证——〈跨湖桥文化研究〉读后感》说到“从陆地到海洋的学术研究方向”,又指出:“南岛语族的考古学文化,或者说海洋文化是今后越来越多的考古学家需要涉足的一个重点领域。”(第324页至第325页)这或许可以理解为一种学术预言。

还应当注意,汤因比曾经指出世界历史进程的规律性现象,以为“草原”和“海洋”对于文化交流都有重要的作用。他指出,“在草原的周围,也有散布着同样语言的现象”。“由于草原上游牧民族的传布,在今天还有四种这样的语言:柏伯尔语、阿拉伯语、土耳其语和印欧语。”这几种语言的分布,都与“草原上游牧民族的传布”有密切关系。就便利交通的作用而言,草原和海洋有同样的意义。草原为交通提供了极大的方便。汤因比说,草原这种“大片无水的海洋”成了不同民族“彼此之间交通的天然媒介”。“草原象‘未经耕种的海洋’一样,它虽然不能为定居的人类提供居住条件,但是却比开垦了的土地为旅行和运输提供更大的方便。”(〔英〕汤因比:《历史研究》,曹未风等译,上海人民出版社1964年3月版,上册第234页至第235页)从岩画学研究而言,“草原”对于文化传播的重要意义已经是学术常识。就汉代丝绸之路史研究而言,我读汤因比的论著有所受益。汤惠生著书提示金沙江岩画在古代文化交流中的定位,更增益了我们有关交通史、交流史以及文化“扩散”史的知识。

汤惠生新著许多卓识的提出,由来于学术视界的广阔。《石头的记述》收有《纳木错环湖岩画考察之一:桑耶寺》一篇。关于“桑耶寺”名义,他写道:“桑耶寺,藏文意思是无边寺、超出意象等”(第58页)。所谓“无边”,可以与《石头的记述》中另一篇《天边的风景:珙县悬棺与岩画调查手记》之“天边”一语联系起来理解。学术的的创见和新知,来自“超出”传统“意象”,“超出”旧有“意象”的思想放飞。其境界直至“天边”,甚至可以说是“无边”的。

《观念的叙述》一书中《行走在西伯利亚原野上》《十日谈·印度岩画与宗教文物纪行》《新西游记:巴基斯坦访古》等篇,都以生动多彩的文笔记录了作者于远在“天边”地方考古实践的体验。所述皆新异见闻,文字亦清超有趣。其中关于“印度岩画”的内容,给我提供了很多新知识。比如对于“禅贝尔河谷岩画中距今7000年以后的瘤牛图像”,介绍了这种“原产于印度”的“热带地区特有牛种”:“瘤牛(Bos indicus),英文名zebu,也叫brahman,因在鬐甲部有一肌肉隆起似瘤而得名。”作者指出:“我国至迟在汉代便引进了瘤牛,文献上称‘庸牛’‘犦牛’或‘犎牛’。《尔雅·释畜》有‘犦牛’,晋郭璞注:‘即犎牛也。领上肉犦昳起,高二尺许状如橐驼,肉鞍一边,健行者日三百余里。今交州合浦徐闻县出此牛。’《司马相如·上林赋》(今按:应作司马相如《上林赋》,或原意为《司马相如集·上林赋》)有‘庸旄貘牦’句,颜师古注曰:‘庸牛,即今之犎牛。犎,又或作封。’《汉书·西域传》云:‘罽宾出封牛。’师古注曰:‘封牛,项上隆起者,亦作峰。’”除了《汉书·西域传上》说罽宾国“出封牛”,颜师古注“封牛,项上隆起者也”之外,又说大月氏国“出一封橐驼”,颜师古注:“脊上有一封也,封言其隆高,若封土也。今俗呼为封牛。”汉代西域确实可见单峰驼即“一封橐驼”,应与“封牛”“犎牛”不同。黄文弼《罗布淖尔考古记》第四篇《木简考释》第五章“释廪给”出现“角驼”简文:“□角驼二月辛卯死”(简四七)。黄文弼以为“角驼,即橐驼”(黄文弼:《罗布淖尔考古记》,中国西北科学考察团丛刊之一,国立北京大学出版社1948年12月版,第205页)。据相关迹象分析,“角驼”有“角”,应非“橐驼”,或即汉代文献言西域“封牛”“犎牛”,唐人或称“峰牛”者,很可能是现代动物学所谓“瘤牛”(王子今:《〈罗布淖尔考古记〉的丝绸之路生态史研究》,《丝绸之路考古》第6辑,科学出版社2022年12月版)。汤惠生教授大致完整地收集了有关封牛、犎牛、犦牛、庸牛的历史文献信息,并联系有关“瘤牛”的动物学知识进行了有价值的分析。他还列举了“考古资料”所见汉代文物实证,“云南晋宁石寨山、昆明羊浦头、江川李家山等地汉代墓葬出土的青铜器上的牛便是瘤牛,至少说明汉代瘤牛图案在云南地区已经是非常普遍了。如果再往前追溯,在云南地区瘤牛图案可以早到春秋战国时期的铜鼓上。”应当注意到,西域,云南,《尔雅》郭璞注所谓“交州合浦徐闻”,正处于今人所说的西北丝绸之路、西南丝绸之路、海上丝绸之路的方向。汤惠生还写道:“从目前的考古资料来看,最早的瘤牛形象不是出土于云南,而是在青海的河湟流域。青海湟中西周晚期到春秋早期的卡约文化墓葬中出土了一件青铜制作的鸠首牛犬权杖头,这头牛便是瘤牛。”(第186页至第187页)《石头的记述》中最后一篇文章《考古·岩画·萨满教:我的考古历程与学术认知》中再次说到这件器物,器名称“瘤牛斗犬的青铜杖首”(第344页),删略“鸠首”二字,是正确的。“权杖”之说,也许未必准确。我在思考罗布淖尔汉简“角驼”与“犎牛”“瘤牛”的关系时,曾经求教汤惠生教授,他请河北师范大学施兰英副教授帮我找到了《印度河文明印章与铭文全集》(Corpus of In⁃dus Seals and Inscriptions)第1卷《印度藏品》(1.Collection in India)中的不少瘤牛形象的画面资料,令人深心感动。而新出两“述”(《观念的叙述》《石头的记述》)都说到的这件湟中大华中庄出土的青铜“犬戏牛杖首”(汤惠生告知的准确定名),尤其珍贵。

《山海经·海内南经》所谓“开题之国”,叶舒宪、萧兵等与“草原民族‘开颅’的奇特习惯和优异技术”联系起来予以解说,并且注意到考古学颅骨穿孔遗存发现(叶舒宪、萧兵、〔韩〕郑在书:《山海经的文化寻踪——想象地理学与东西文化碰触》,湖北人民出版社2004年4月版,第527页,第529页,第533页至第534页)。考古学者就相关遗存也有专门的科学论述(韩康信、陈星灿:《考古发现的中国古代开颅术证据》,《考古》1999年7期)。汤惠生《观念的叙述》中有一篇《脑洞大开:医术还是巫术》,就新石器时代的开颅术有跨文化的比较与论说。他指出,开颅术“在世界范围的各种文化中都非常流行”。据作者介绍,“颅顶钻孔的医学术语叫环钻,即环锯钻(Trepanation,Trephi⁃narion,Trephinning or making a burr hole)词根来自中世纪拉丁语Trepanum,该词来自古希腊语Try⁃panon,意即钻孔。这是一种古老的外科手术,即将颅骨通过钻孔的方式使硬脑膜暴露出来,便于治疗或释放颅伤引起的压力血液积聚。”所介绍哈拉帕的发现引人注目:“尽管我在哈拉帕(Harappa)文化的发掘中尚未遇到环钻头骨,但哈拉帕文化出土的环钻头骨是众所周知的。不仅哈拉帕文化,即便是与哈拉帕文化相关的位于克什米尔地区的布尔扎洪(Burzahom)史前文化中,也出土有多次钻孔的头颅。”(第58页)令人佩服的,是汤惠生不仅注意到考古资料的总结,而且比较全面地关注了中国古代文献的相关记载,包括前引《山海经》“开题”以及《抱朴子》内篇《至理》所谓“解颅以理脑”(第69页至第70页)。说到开颅,我们自然会联想到《左传·僖公二十八年》记述的城濮之战故事:“晋侯梦与楚子搏,楚子伏己而盬其脑。”杜预注:“盬,啑也。”“脑所以柔物。”我曾经以为这或许可以看作吸食人脑神经纤维组织古俗的记忆存留(王子今:《猎头与头骨作器的远古风习》,《化石》1984年4期)。然而汤惠生指出,虽然“我国至今有人认为所有的颅顶钻孔都是死后所为”,“不过从许多头骨切口愈合的情况来看,生前钻孔是不言而喻的。”(第62页)他介绍,“21世纪初,一个特殊的文物鉴定委员会对山东广饶傅家遗址大汶口文化墓葬出土的一枚带有环锯钻孔的头颅进行了鉴定,认为这是距今5000年前在活人身上实施的一起开颅手术,根据缺损边缘的断面呈光滑均匀的圆弧状来判断,这是一起成功的开颅手术。”(第68页)

作者在进行相关论述时,注意到了“古希腊和古罗马”涉及“头颅钻孔”医学治疗的记载,也引用了“13世纪的外科手术书《四重奏》”“采用开颅的形式治疗癫痫”的文字。17世纪弗留斯《物理学实践》所谓“最后的治疗手段才是用环钻法打开前额”等内容,也受到关注(第66页至第67页)。而现代科学考察的判断,文中也有介绍。读汤惠生教授贯通古今中外的相关论说,确实会“脑洞大开”,似乎也体验了如同《抱朴子》所谓“解颅以理脑”一般的意识更新。

收入《观念的叙述》一书中的,有一篇《考古的延伸——读蒙和平的〈消失的三峡古镇〉》。我很喜欢“延伸”这两个字。“延伸”与上文说到且引入文题的“天边”,可以彼此结合,共同构成悠远宏广的文化意境。这篇文章中,汤惠生教授表述了自己在三峡考古时的辛苦实践和深远遐思。他说到一个场景:“弗洛伊德在他的客厅里一直摆放着一只古希腊的长颈瓶,这是一个象征,他说他是一个人类心灵的考古学家,挖掘的是人类的内心世界。”汤惠生说,“我在三峡已经发掘了许多古代的物质文化,但我更希望像弗洛伊德一样,发掘这个地区的精神文化,更想建立起一个三峡精神文化博物馆。”他随后的文字略微透露出伤感:“2003年大坝二期水位涨到135米之后,眼望着三峡完全变了模样时,我不禁怅然若失。老三峡已经不存在了,它只留驻于我们每个人的心中”。“每个人心中的三峡都应该是三峡的一部分,……每个人心中的三峡应与郦道元笔下的三峡和唐代《竹枝词》中的三峡有着同样的资料价值。”考古学可以“延伸”至于“天边”,也应该切入人的“心灵”,至于“每个人的心中”。我想,胸怀这样的追求,才能建设更富有科学精神同时更富有人文气息的考古学,才能真正“通往考古学的黄金时代”(第330页,第329页,第331页)。

这篇短文说到的点滴读书随想,与汤惠生书的丰厚内涵相较,其实不及万一。比如《石头的记述》书中从“萨满教”研究的视角有关“翻绳游戏”的议论,关于“鹰搏蛇”“鸟啄鱼”“虎食人”等图像之文化意义的分析,均言及“在时空范围内的延续性及其变异”(第161页),读来均富有兴味。作者说到“1983年刚毕业分到青海省考古所后”时的情形:“青海省考古研究所标本室里有一座复原的卡约墓葬,一副仰身直肢葬的人骨架,手执一把铜斧,脖子上戴着一串贝壳项链,身上饰有许多铜铃、铜泡和铜镜,说明牌上写着:卡约文化的萨满巫师。当时觉得这座标本墓太令人着迷了:这是谁?为什么浑身的铜铃、铜镜? 脖子上的贝壳哪里来的? 手里的铜斧为什么会象征权力和神性? 萨满巫师看上去简直太酷了!”(第343页至第344页)“铜铃”或许是以声学效应增益“神性”,“铜泡和铜镜”则利用光学效应。读到这里,想起《后汉书·西羌传》记述活动于青海的羌人发起反抗东汉王朝暴动时的情形:“时羌归附既久,无复器甲,或持竹竿木枝以代戈矛,或负板案以为楯,或执铜镜以象兵,郡县畏懦不能制。”为什么“执铜镜以象兵”,读到这里总是百思不得确解,有朋友提出解说意见,似乎仍不很圆满。有关“萨满巫师”利用“铜镜”显示神秘威力的情形,对我们理解汉代民族关系史的一个细节,或许也可以有所启发。

我们这里评论的汤惠生两种新著,是出版物的精品,但是依然不无小疵。如在《观念的叙述》所收《怀念张在明》一文中,“我是附冀之尾,滥竽充数”,“冀”是“骥”字错排。当然,“附骥尾”“滥竽充数”者,是作者过度自谦之语。记得那次秦直道考察,在陕西甘泉方家河直道遗迹左近,我第一次承汤惠生教授指示,得识“凹穴”岩画。后来写《甘泉方家河岩画与直道黄帝传说——上古信仰史与生态史的考察》(《陕西历史博物馆馆刊》第21辑,三秦出版社2014年12月版;收入拙著《秦始皇直道考察与研究》,陕西师范大学出版总社2018年6月版),因由首先是汤惠生赐教。《石头的记述》一书中《纳木错环湖岩画考察之一:桑耶寺》,附有汤惠生考察“凹穴岩画”的照片。图下文字说明:“在花岗岩上打制出来的凹穴(也是岩画的一种)”(第58页)。汤著说到同样列入“秦直道”丛书的张在明的著作“《秦直道考察》”,则为《岭壑无语——秦直道考古纪实》之误。应是作者笔误。这些小的疏误,当然不影响我们对全书文化品格和学术质量的评价。

其他还有个人意见与汤著新书不同的地方,正误尚不好简单裁定。期望通过以后的思索和讨论得到接近历史真实的判断。比如《石头的记述》中《人类精神文明的起源在哪里》一文关于金沙江彩绘岩画的年代,作者认为:“由于金沙江岩画中出现了云南地区新石器时代早期便已灭绝的动物,如貘,所以岩画的古老性也是毋庸置疑的。”(第44页)“貘”“云南地区新石器时代早期便已灭绝”之说,似可再作斟酌。西周“貘尊”等青铜器在黄河中游地区的发现,说明当时中原地方仍有这种动物生存。还有一些造型表现为“貘”的形象的青铜器,见于各地馆藏。陕西洛南博物馆藏“貘”的骨骼,也是值得重视的文物信息。而汉代及以后有关“貘”的图像资料,也说明即使在中国北方,“貘”“已灭绝”的时代判定,也是比较复杂的问题(王子今:《“貘尊”及其生态史料意义》,《西北大学学报》(哲学社会科学版)2022年3期)。云南地方较黄河中游更为湿暖,人类活动影响的因素也更为轻缓,“貘”的历史性退却或许还会晚些。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制