李学勤先生一生最喜欢的事情就是读书,最不喜欢的是浪费时间。

李学勤先生的母亲在他很小的时候就教会他识字。当时的李先生家住在北京靠东城墙的一个四合院,一院一户人家,家里没有兄弟姐妹和其他玩伴,孤单的李先生在四五岁的时候就开始看当时出版的《民间故事》等书。上小学以后,他喜欢去逛书摊和书店,看书买书,离家比较近的王府井东安市场成为他时时光顾的地方。当时的东安市场西部“丹桂商场”部分,有古书店、洋书店(中原书店),也有许多书摊;“丹桂商场”东侧有一条狭窄的胡同,书摊密密麻麻,书价也会便宜不少。李先生没有什么钱,买不起新书,只能去买旧书看,看完又卖掉,换购没读过的其他旧书。有时为了凑钱买书,李先生就干脆不吃早饭甚至午饭,用节省下来的钱购书。东安市场各书店、书摊的主人都认识他,亲切地称他为“李学生”。在东安市场的旧书店、旧书摊这里,李学勤先生徜徉在知识的海洋中,博览群书,获得了无穷的求知乐趣。他后来曾深情地回忆说:“旧书店、旧书摊犹如开放的大型图书馆,涵泳其中,真是收益无限。许多店、摊的主人很有知识,看你要找哪一类书刊,能连类而及,向你推荐许许多多,绝不是收钱、开发票完事。我读书、藏书,得到他们很大帮助。”(《我心目 中的古旧书业和中国书店》)由于李先生对这些书店、书摊感情很深,有一年春节,他竟然忘了店铺都已停业休息,又信步走进“丹桂商场”,抬头看见所有店摊统统上板,竟然悲伤不已。

图书荟萃的琉璃厂和隆福寺,李学勤先生有时也去,但因为距离较远,去的次数会少些。当时的北京交通不便,囊中羞涩的李先生要去这些地方,每次只能步行前往。要从位于东城的家中步行去琉璃厂,是一件很辛苦的事情,因此,他每次前去,都下好决心,一定要逛遍这里的全部书店。于是,他往往是从西琉璃厂商务印书馆的书店开始,逐家参观,穿过东琉璃厂,到杨梅竹斜街的中华书局的书店为止。每次逛琉璃厂书店的过程都不亚于一次长途跋涉,把他累得筋疲力尽,但是翻阅图书给他所带来的愉悦又使得这种艰苦的旅程充满了快乐和回忆。

家里没有人指导年幼的李学勤先生读书,所以他什么书都看。小学三年级时,他和一位同桌(后成为著名诗人)相约去市场买书,那位同学买了一册作文书,李先生则是买了一本讲养兔方法的书。长期的泛观博览使他具备了渊博的学识,被人们誉为是百科全书式的学者。

在李学勤先生小时候所读的图书中,《科学画报》是他最喜欢、也是他每期必看的一种。

《科学画报》创刊于1933年,是我国历史最悠久的综合性科普期刊,创办人是中国科学社的卢于道及其夫人卢邵瀞容等人。《科学画报》倡导科学普及民众,以通俗生动的语言、图文并茂的形式来介绍最新科技知识,普及科学技术,对提高广大群众的科学水平,启发青年爱好科学、投身科学事业起了很大的作用。

据李学勤先生回忆,他在七岁的时候看到了《科学画报》,一读之后就着了迷,于是书摊上出售的《科学画报》,他是每期必买。有一次他的乳牙蛀坏了,医生要拔牙,他吓得大哭不止,后来他父亲哄他,说会给买《科学画报》,李先生一听,马上就收泪不哭了,于是安心接受了手术。

李先生不仅按期购读《科学画报》,还把过去出版的各期也费尽心力全部加以搜集。其中创刊号的那一本,在北方极难找到,一直未能如愿获得。后来东安市场一位名叫刘珣的书摊老板偶然看到,他知道这是李先生朝思暮想的书,遂无偿送给了李先生,对此李先生一生都十分感念。

经过日积月累,到上中学时,李先生所攒下的《科学画报》已经有一大摞,堆在地上大概有一米多高。这些《科学画报》,他不知道读过多少次,可以说是每页都仔细看过。甚至连书中最枯燥的、介绍植物病害的《植病丛谈》栏目,他也都认真全部读完。这些阅读大大扩展了他的知识基础。李先生经常对我们说,他对自然科学的很多知识,都是从《科学画报》中获得的,实在是受益匪浅。可惜到了20世纪50年代后,由于生活的变迁,这些《科学画报》没有能够一直收藏,成为他一直引为遗憾的一件事。

李先生对于学习的执着与投入,在他阅读理论著作、提高自己理论素养方面也得到充分的展现。

自1954年起,李学勤先生到中国科学院历史研究所工作,作为著名史学家侯外庐先生的助手,参与《中国思想史》等书的编写。侯外庐先生认为,每一个人在各方面的发展不会很平衡,总有一个方面特别需要加强,这个弱项同时也就是他的“生长点”,一旦把这个短板补齐,就会对其未来的发展起到重要作用。李先生当时把主要的精力用在研究甲骨文、金文等出土文献上面,在理论方面不免有所忽视,于是侯外庐先生多次告诫年轻的李先生,他的“生长点”(即需要加强学习的地方)在于理论。在侯外庐先生的提醒下,李先生认识到学习理论的必要性,下决心一定要把这一“生长点”补齐。他曾经有几段时间把别的书籍都搁起来,专心集中学习经典著作,弥补自己的短处。在1961年到1963年间,李先生曾用了三年左右的时间,集中进行经典理论的学习。当时由于工作需要,李先生特别关注马克思等人有关“亚细亚生产方式”的论述,由于这个问题与古代研究有密切的关系,李先生于是把马恩经典著作中的有关部分全都找来阅读,并广泛查阅中外学者有关这个问题的成果。当时《马克思恩格斯全集》中译本尚未出齐,有些旧译本存在个别不准确处,为了彻底弄清有关问题,李先生还专门去学习德语,阅读德文原版的马恩著作。经过三年的努力,李先生最后全面掌握了有关的理论体系与研究成果。

由于李学勤先生的勤学,他具有了很多研究考古学、古文字学、古文献学的学者所不具备的理论素养和造诣,因此他的眼界就往往比许多学者更为高远,所研究问题的结论自然也就更为深刻。他多次指出,理论能够指引我们的方向,开拓我们的眼界。我们具体研究一个问题,一件文物,目的似乎是狭小的,但不能没有正确的方向,不能没有广阔的眼界。要把理论、材料、眼界三方面的修养结合在一起,学术研究才能有所进步。

李学勤先生不仅熟悉中国的各种文献,他还精通多门外语,这也使他的研究工作如虎添翼,而且具备了世界性的眼光。他曾引用了一句英文俗语“一些的一切,一切的一些”(Something about Everything and Everything about Something)来说明自己的治学体会。“一些的一切”即学什么东西应对这个领域已有的一切都懂;“一切的一些”即对其他领域的知识也都应懂一些。他的一生,就是按照这样的思路来规划自己的研究工作。

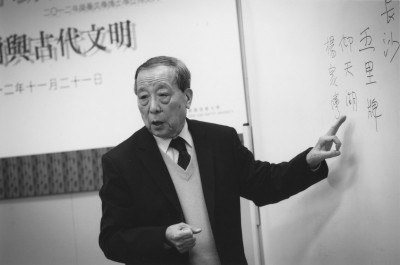

正是由于一生勤学,涉猎广泛,见识深邃,具有宽广的国际学术视野和高度的理论创新精神,李学勤先生在甲骨学、青铜器、简帛学、学术史、古代文明等领域的研究不仅在微观上取得了众多的成果,还在宏观上提出了“重新估价中国古代文明”“走出疑古时代”等学术主张,倡导开展比较考古学和比较文明史研究、国际汉学研究和重写学术史,这些学术主张在学术界产生了广泛而深远的影响,为中国学术事业留下了宝贵的文化遗产和精神财富。

这就是李学勤先生,他一生都勤于看书、买书,后来又勤于写书、教书,书籍可以说贯穿了他生命的始终。如今他自己也被写进了书里,成为激励后人勤于治学、勇攀高峰的楷模。

(作者系清华大学出土文献研究与保护中心副主任、教授。本文系国家社科基金重大项目“清华大学藏战国竹简的价值挖掘与传承传播研究”[20&ZD309]阶段性成果)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制