香港九龙界限街170号A2室1977年8月11日

我亲爱的孩子们:

我的记忆在迅速衰退。我得抓紧在完全失忆之前,把我本人、我们的家庭以及亲友的情况向你们做个介绍。我不想把这事留给别人去做。我听到过许许多多胡编乱造的有关我的故事,我为之难免震惊,或者深感可笑,居然有那么一帮子家伙专以妄议、谣传为乐,而且还真会有人去相信他们! 这帮人中间其实有不少并不是什么脑子简单或者愚笨的家伙。

以上是熊式一回忆录的起首部分。这一部回忆录,他前前后后写了近20年,经历了一次又一次修改,但最终还是没能写完。作者开始这项写作的时候才刚过70岁,一直到近90岁时还在修改。他外出旅行时,常常把稿子放在手提箱里,随身带着。正如他所说的,写这部回忆录是为了留下一份确凿可靠的记录,为家人和后代留下一份有关他生活经历的完整写照,并且对那些污蔑和贬低的荒唐说法作个批驳和解释。尽管自称年事已高、记忆衰退,但他充满自信、精力旺盛,丝毫没有任何气衰病虚的迹象。事实上,其自谦的口吻与决断的语调形成一种明显的反差,极具戏剧性的效果,形象地反映了他那洒脱不拘、率性直言的个性。

回忆录起首的这一段内容,使人联想到美国历史上的著名人物本杰明·富兰克林。230多年前,富兰克林写的书信体《自传》(The Autobiography of Benjamin Franklin)起首部分如下:

特威福德教区圣亚萨夫主教私邸1771年

吾儿爱览:

余素喜搜集先人遗事,汝当忆及昔与余同在英格兰时,余之长途跋涉,遍访戚族中之遗老,其目的固在是也。余今思汝亦或同余所好,乐闻余生之行休,盖其中汝所未悉者,正复不鲜。且因余近日适退居休息,无所事事,特危坐而为汝书之。

富兰克林的《自传》译文是半文言文,但它与熊式一的“回忆录”有惊人的相似。两者都使用了书信的形式,右上角标明住址和写信日期,信的对象都是自己的孩子,而且都开门见山,说明这是为了要把自己的故事或“余生之行休”用文字记录下来传给后代。除此之外,两人的写作过程也十分相似。富兰克林在65岁那年开始动笔写《自传》,他的儿子当时任新泽西州州长。此后20年中,《自传》的写作曾中断多次,数易其稿,但到他去世时,他的《自传》始终没能完稿。不过,这一份作为私家信件的材料,结果却成了公开的文献记录,被奉为经典作品,广为传播,备受欢迎,后世青年以此《自传》为“奋发图强、立身处世的金科玉律”。

富兰克林的《自传》与熊式一的回忆录相互之间的关联,其实既非偶然,亦非牵强附会。富兰克林的《自传》于1929年首次在中国出版,其翻译者就是熊式一。他1919年上大学之后不久便开始动手翻译此书,那时他才17岁,这成为他首次翻译写作的尝试。当时,许多同学受五四新文化运动的影响,满怀一腔爱国热忱,参与各种社会政治活动,时时罢课。学校的教室经常空荡荡的,很少有人在里面上课。熊式一则独自埋头钻研,把富兰克林的《自传》译成了中文。

十年之后,这本书由商务印书馆在上海出版,继而被教育部大学出版委员会指定为大学国文补充读本,印成单行本,多次翻印再版。《自传》的翻译,标志着熊式一写作生涯的开端,也对他日后的人生历程产生了巨大的影响。他在回忆录中坦率地自述:这“小小的一本自传”,如同精神伴侣,如同生活中的《圣经》,伴随着自己,“治学处世,没有一刻不想学他〔富兰克林〕,遵循他的遗教”。其时,熊式一自己已经与当年富兰克林的年纪相仿,他认为由于自己一贯低调谦恭,凡认识他的、与他共事过的、讨论过他的作品的、了解他情况的人,他都赢得了他们普遍的敬重。他觉得轮到他追忆人生了。“我应当至少要尽力把自己宝贵的经验传授给后代,这样,他们日后遇到类似的情况时,会有所帮助。”

当然,富兰克林属于美国历史上一位独特的人物。他是开国元勋,在美国家喻户晓,100美元纸币的票面上印的就是他的肖像。他在商业、科学、印刷、外交、写作等方面均有建树,可谓举世闻名。他的丰功伟绩,对美国以及全世界的贡献,不胜枚举,很少有人能与他相提并论。他是第一位在欧洲赢得盛名的美国人;他是革命战争爆发之前那场大辩论中代表美方的先锋成员;他是美洲对欧洲最出色的诠释者;他在科学和实际生活方面所作的贡献恐怕超过同时代的任何一个美国人;他以新闻写作开始,一生致力于此,最早为美国的文学作出了不朽的建树。

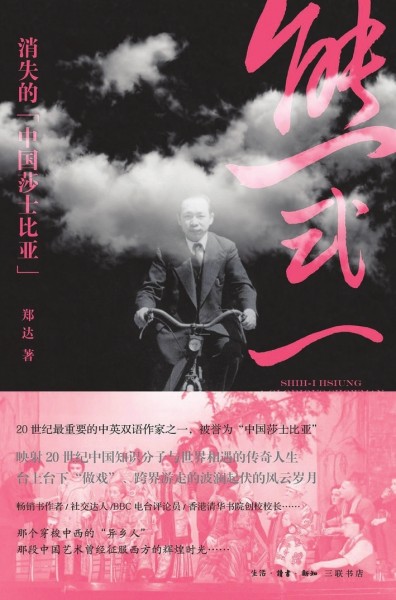

与此相比,近200年后的中国作家熊式一似乎显得微不足道,不可相提并论。但其实不然,熊式一也同样值得称颂。他除了把富兰克林和他的《自传》翻译介绍给中国的读者之外,还翻译了巴里(J. M. Bar⁃rie)的主要戏剧作品,包括《彼得潘》(Peter Pan)和《可敬的克莱登》(The Admirable Crichton),以及萧伯纳的戏剧作品。他是首位剧作在西区上演的中国剧作家,他根据传统京剧《红鬃烈马》改编的英语话剧《王宝川》(Lady Precious Stream),于1934年11月在伦敦小剧场开始公演,一举成功,演出计约900场,他因此成为家喻户晓的明星人物。1936年初,他在纽约布思剧院和第四十九街剧院执导《王宝川》,成为第一个在百老汇导演自创戏剧的中国剧作家;他的小说《天桥》(The Bridge ofHeaven)获得文学界高度评价和赞赏,风靡一时,被翻译成欧洲几乎所有的主要语言。1950年代,他应林语堂之邀,去新加坡担任南洋大学文学院长,后来在香港创办清华书院并担任校长。他像富兰克林一样,一生扮演了多重角色:学徒、教师、演员、翻译家、编辑、剧作家、小说家、散文作家、传记作家、戏剧导演、电影制片人、电台评论员兼播音员、艺术收藏家、教授、文学院长、大学校长和“熊博士”。

1943年7月,《天桥》刚出版不久,哈罗德·拉滕伯里(Harold B.Rattenbury)在英国广播公司的电台节目上讨论这部小说,下了如下精辟的结论:“熊式一是个光彩夺目的演员。”拉滕伯里的比喻,生动而且形象,点出了熊式一刻画人物性格和描绘细节内容方面卓越的文学技巧。本传记借用拉滕伯里的这一比喻,并引申其含义,着重反映熊式一在文学创作、戏剧领域、社会政治舞台三个方面的主要经历和成就。

熊式一在文坛上是个出类拔萃的“演员”。他精于戏剧和小说的创作,擅长散文随笔,还涉猎翻译。他的文笔流畅生动,故事情节跌宕起伏、引人入胜,读者往往难以释卷。英国诗人埃德蒙·布伦登(Edmund Blunden)十分佩服熊式一的文学才能和成就,曾经说:“像波兰裔英国小说家康拉德(Joseph Conrad)那样享誉文坛的非母语作家屈指可数,而那位创作《王宝川》以及其他一些英语作品的作家就是其中之一。”熊式一被《纽约时报》誉为“中国莎士比亚”和“中国狄更斯”。他的作品以独创与机智著称,他笔下的人物个性鲜明,具有浓厚的人文和现实主义气息。他熟练驾驭语言文字,无论是中文还是英文,为作品注入了绚烂的色彩和活力。英国作家莫里斯·科利斯(Maurice Collis)曾以如下类比,来说明熊式一在文学领域的成就和知名度:

要想精准地衡量熊先生的独特性,很难,但要是换个角度,假设一个英国人在用中文写剧本,那或许会有帮助。那个英国人——当然是个假设——选了一出伊丽莎白时代前的道德剧,把它翻译成表意文字,在他的指导下用国语演出,他本人被天朝的批评家誉为伟大的汉语作家,而且他的作品又被翻译成了日文、韩文、中文、暹罗文、马来文等文字。这就是熊先生创作《王宝川》的成就,不过是换了个角度而已。那真是了不起的成就,可以毫无夸张地说,他算得上当代最神奇的文学人物之一。

熊式一在戏剧界也算一个出色的“演员”。作为剧作家、演员、导演,他热爱戏剧和舞台,一到台上便如鱼得水。他谈笑自若,幽默风趣,从不避讳表演发挥的机会。他熟悉中国古典戏曲和戏剧传统,也了解西方的戏剧,特别是英美现代戏剧。他创作并翻译戏剧,导演戏剧,教授莎士比亚戏剧以及中西方的戏剧艺术,甚至参加舞台表演。他还是个电影迷,从小钟情于好莱坞电影,1920年代曾经在北平和上海管理过电影院;1940年代英国拍摄萧伯纳剧作《芭芭拉少校》(Major Bar⁃bara)的电影,他客串扮演华人角色;1950年代居住香港期间,他组织成立电影公司,拍摄并制作了彩色电影《王宝川》。

此外,熊式一是活跃在社会文化舞台上的“演员”。他喜欢公共场合,善于社交,即使到了八旬高龄,依然乐此不疲,在社会空间热情大方,无拘无束。无论男女老少,中国人还是外国人,他都能很快打破隔阂,谈天说地,像多年挚友一样。他平时在街头散步,一袭中式长衫,握着把折扇,一副休闲优雅的模样;他的手臂上戴着两三只翡翠玉手镯,有时脚腕上也有,走起路来玉镯碰撞,发出清脆悦耳的声音。他这么一身与众不同的穿着打扮,过路的行人或车上的乘客见了,往往投以好奇的目光,而他毫不以为然。他是个“演员”,博闻强记,凡古今中外的旧俗逸闻信手拈来,说得头头是道、妙语连珠,大家都听得如痴如醉,或者笑得前俯后仰。他是个性情中人,不古板,不装模作样,但也不放过任何可以表现自己的机会,即使在为朋友的著述和展览作序言介绍的时候,都忘不了提升一下自己。简言之,不管是戏剧舞台上还是社会舞台上,他都爱在聚光灯下表演一番。

20世纪,东西方之间的交流大规模发展,在世界各地,不同的传统、文化、理念和价值,发生了冲撞、摩擦与影响,熊式一在跨文化和跨国领域中,为促进东西方文化交流作出了重要的贡献。20世纪初,清朝政府被推翻,结束了几千年的封建统治,中国的知识分子开始认真地思索、探讨、实践现代性。印刷机器投入使用,出版社成立,大量的报纸、杂志、书籍随之出版发行,如雨后春笋,前所未有;与此同时,许多文学作品、哲学理论、政治思想、科学技术,也通过翻译引入中国。在戏院里,观众们津津有味地欣赏传统戏曲剧目,而各地新建的电影院和现代剧院内,西方的好莱坞电影和现代话剧为大众提供了一种全新的体验,吸引越来越多的观众。大批中国学生出国留洋,去看看外面的新世界,接受现代的教育;同样地,中国也热情地伸开双臂,欢迎世界名人来访问交流,其中包括罗素、泰戈尔、卓别林、萧伯纳等等——熊式一就是在这新旧文化历史转型时期度过了他的青少年时代。他幼年接受的是中国的传统教育,熟读四书五经,然后去北京上大学,选择英语专业,完成了现代高等教育。大学毕业后,他致力于文学翻译,把西方的文化和文学作品介绍给国内的读者。

20世纪30年代到50年代,熊式一旅居英国,通过文学创作和社会活动,把中国文化带给西方的大众。长久以来,欧美许多人对东方的文化历史了解相当肤浅,大都是通过传教士、商人、外交官员的作品和翻译这些渠道获得的知识。至于中国戏剧在西方的介绍,则稀如凤毛麟角。1912年和1913年在纽约和伦敦上演的《黄马褂》(The Yellow Jacket),由乔治·黑兹尔顿(George C. Hazelton)和哈里·本里莫(J. Har⁃ry Benrimo)编写,算是西方公演的第一部中国传统剧目。1930年,梅兰芳在北美巡回演出,当地的观众才算首次有幸领略国粹京剧的精妙。熊式一的一系列作品,尤其是1934年创作演出的《王宝川》,既让西方的观众得以欣赏中国戏剧文化和舞台艺术,也唤起了欧美大众对中国文化历史的热情、关注和尊重。

熊式一的晚年在新加坡、中国香港和中国台湾度过。这一时期,世界上发生了一系列重要事件:冷战、朝鲜战争、越南战争、尼克松访华、毛泽东去世、中国改革开放。熊式一在东西方跨文化交往共存的环境之中,主要使用中文写作,创作戏剧、小说、散文,还把自己的一些主要作品翻译成中文,如《王宝川》《天桥》《大学教授》(The Professor from Peking)。

1991年,熊式一去世后,国内的学术界开始认真研究和评判这位长期被忽略的文坛名人。1990年代,近现代历史中跨文化的交流影响成为热门课题,学术界把目光投向那些先前被忽视的跨文化学者和人物,包括熊式一、辜鸿铭、盛成、温源宁、萧乾、林语堂、蒋彝等人。在中国,自1949年后鲜少提及熊式一,1960年代后,他的一些作品在香港、台湾和东南亚地区出版发行,但内地的读者,甚至包括他自己的孩子们,并没有接触到那些出版物。2006年,北京商务印书馆推出中英双语版《王宝川》,随后,外语教学与研究出版社又先后重版发行中英文的《天桥》。陈子善编辑的《八十回忆》(2010)收集了熊式一晚年创作的一部分散文,其内容翔实,清新可读。国内的读者和研究者正关注民国时期和跨国文化的历史,这本集子的出版如久旱遇甘霖,备受欢迎。中国内地和港台的学术界对熊式一的研究日趋重视,出现了不少以熊式一为研究对象的硕士和博士论文,不过它们大多集中在对《王宝川》和《天桥》这两部作品的讨论,主要探讨熊式一的作品在翻译阐释和跨文化交流方面的作用。

熊式一的文学创作在海外也日渐受到批评界的重视。英国阿什利·索普(Ashley Thorpe)的专著《在伦敦舞台上表演中国》(Performing China on the London Stage,2016)研究1759年以来中国戏剧在英国的演出和影响,其中对《王宝川》一剧的中国风格模式和跨文化努力进行了剖析。2011年,索普曾指导他在雷丁大学的学生排练上演《王宝川》。我发表的一系列论文扩展了研究的宽度,除了研究《王宝川》在伦敦西区的成功演出之外,还涉及《王宝川》在上海和百老汇的演出、《王宝川》的电影制作、熊式一在英国广播公司的工作经历,以及熊式一夫人蔡岱梅的自传体小说《海外花实》(Flowering Exile)与现实生活之间的关系等等。迄今为止,英国学者叶树芳(Diana Yeh)的《快乐的熊家》(The Happy Hsiungs: Performing China and the Struggle for Modernity,2014)是有关题材中唯一的批评研究专著,它把熊式一的创作和社会活动置于20世纪现代国际舞台背景中,突显他作出的种种努力,如何打破种族、文化藩篱,宣传中国文化,获得国际认可,成为著名剧作家和作家,享誉西方文坛。

本传记力图在现有研究的基础上,做一个完整的全方位阐述。它讲述的是熊式一的人生历程,着重于他的文学戏剧创作、社会活动,以及跨文化阐释和交流等诸方面的贡献。到目前为止,熊式一的文学成就尚未得到详细的介绍和讨论,特别是他在新加坡、中国香港和中国台湾地区的第三阶段的生活创作经历。这一段相当重要的历史,基本上都被忽略了,仅仅偶尔被提及,从未仔细审视过,本传记希望能弥补这一不足。传记的中文版本,是基于英文版原作,但考虑到中文读者不同的文化教育背景以及对历史知识的了解,作了相当程度的增补和修改,特此说明。

在准备写作熊式一传记的过程中,我有幸获得熊氏后人的热心支持,得以翻检他们保存的书信手稿,其中有大量至今尚未披露的第一手资料和内容。我还查阅了英国、美国、中国(包括港台地区)等地的图书馆、档案馆,以及私人收藏的资料,采访了熊式一的诸多亲友以及曾与他有过接触的人员。此外,我的研究成果还得益于其他许多个人与单位的热情帮助,在此亦一并诚致谢忱。

不列颠图书馆中国部前主任、著名汉学家吴芳思(Frances Wood)拨冗撰序,追忆她与熊氏家人的交往轶事;熊式一的女儿熊德荑和外孙女傅一民合作撰写了后记,叙述熊式一百年之后辗转世界各地,最终落叶归根并安葬于北京八宝山公墓的经过。她们不吝赐文,我深表谢意。

我衷心感谢自己的家人,多年来给予支持、帮助以及鼓励,使我能顺利完成此书的写作。

我还要感谢香港中文大学出版社甘琦社长和林骁编辑的信任与支持。林骁乐观向上,其敬业精神和专业水平,令人钦佩。

最后,我希望——也相信——本传记所提供的众多的细节和具体内容,能比较完整、准确地呈现熊式一风采多姿的人生。熊式一的成功,与20世纪社会政治及文化经济方面翻天覆地的发展变化有关,他的成就和影响为中外文学和文化史添上了浓墨重彩的一笔。正因为此,宣传介绍熊式一,让世人重新认识熊式一,不仅仅是史海钩沉、填补空缺,更是为了客观地将他的故事载入文化史册,让子孙后代了解先辈的艰辛努力和奋斗业绩,以史为鉴,继往开来,勇于进取,不断砥砺向上。

(本文为《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》一书序言。作者为美国波士顿萨福克大学英语系荣誉教授。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制