图书馆员是中国文字传统的监护人,他们认识到,必须找到办法让汉语得以进入现代技术环境。然而,如果想保留过去的传统不予丢弃,就必须想办法重新组织汉语以供系统性使用。要使汉字和字母一样好用,要为汉语创立成功的归档系统。一位年轻的英文教师无意间成了领头人。

1917年,23岁的林语堂在《新青年》杂志上发表了自己的第一篇作品。这份杂志两年前在上海法租界创刊,给中国躁动不宁和聪颖卓绝的青年人提供了一个平台。杂志除中文刊名外还有同样语义的法文刊名“La Jeunesse”,显示了带有马克思主义锋芒的世界性风格。在这本封面加红套印的平装杂志上,勤于思考的年轻人发文表达激进观点,介绍西方思想,质疑传统知识。

与各种激烈批评传统文化的文章相比,林语堂的文章没有那么慷慨激昂。他选择了一个看似无害无趣,更适于图书馆工作者思考的题目——《汉字索引制说明》。林语堂那篇7页长的文章没有提出什么振聋发聩、令反叛青年趋之若鹜的主张,但它后来做到了杂志中任何其他文章都做不到的事:它不可逆转地改变了新旧知识的景观。

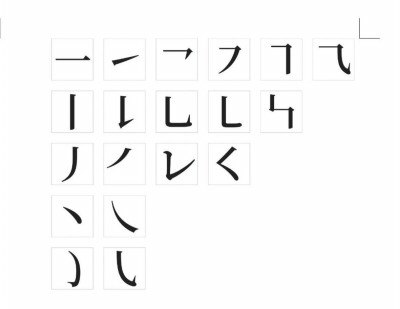

林语堂的提议乍看似乎简单,但其实可以算是一份组织汉字的完整指南。他把汉字分解成笔画,确定了5类笔画:横、直、撇、点、勾。这里隐约可见传统上教授书法时使用的永字八法的痕迹。可是林语堂给他的5类笔画界定的范围要宽得多,他注意的是笔画的方向,不是笔画的样式。例如,一横不仅包括明显的一道横线,如汉字的“一”,而且包括任何从左到右以类似的动作写出的笔画,不一定是平的。

数千年的书法练习使得笔画和笔顺根深蒂固,发展出了一套先写哪笔,后写哪笔,直至完成全字的固定规则。在英文书写中,可以想象写字母“A”时先写中间的小横,但常规写法是先写左边的斜线,后写右边的斜线,最后写连接这两条斜线的小横线。同样,写字母“X”的时候先写哪一笔都可以,结果毫无差别。但是,手写汉字时,笔画和笔顺严格得多。林语堂用一个字的首笔画作为第一分类依据,却发现分得不够细。于是他在那5个基本笔画的基础上加以扩大,确定了19个首笔画,囊括了所有汉字书写的第一笔。

接下来林语堂把第一笔和第二笔放在一起,找出了28个头两笔的格式,几乎适用于所有汉字。这如同先分出所有以一条竖线,开始的字母:“B”“D”“F”“H”“K”“L”“M”“N”“P”“R”。然后加上第二条规定:第一笔竖线后必须是曲线,这样前述那些字母就剩下了“B”“D”“P”“R”。用确定的一套头两笔组合来辨识汉字,如此产生的组织格式与字母的逻辑不相上下。

林语堂这个简单明了的办法向数千年来研究、学习和规范汉字的传统提出了挑战。他显示了汉字如何可以按照其自身组织来分类,而不必依赖其他外在的原理,无论是西方字母还是代码。在字典中分类查找汉字从来都是靠部首。在林语堂之前,没有一个中国人提出过他这样完整的替代部首制度的方法。

传统上,分类所依靠的原理因多年的习惯和文化实践积淀而成,而非来自抽象的语言理论。语文学和词典学是中国经典学问的核心,文字本身也是研究的对象。许多个世纪以来,学者们努力通过证实某个字的意思来保存古人的智慧,这是训诂学这门备受尊敬的学问的关键。印刷术发明之前,此事的难度超乎想象。即使手抄本的字体依照规范,仍旧有许多笔画差那么一点。一横写成一撇能引得以后好几代学者对这到底是什么字争吵不休。

管理汉字的全部词汇枯燥无味,吃力不讨好。把字词整理记录成词汇表是对汉语知识基础的重要支撑。这项工作是对汉语词汇的必要维护保养,需要怀着负责任的精神耐心地、不厌其烦地反复比较对照,细致入微地分门别类。所有这些一丝不苟的工作都遵循着一条基本规则。两千年来,作为汉字一部分的部首一直是分类的唯一标准。最早的汉语书写出现后大约1100年到1500年,部首得到了确定,当时用于管理内务。那时汉字的数量已经相当可观。

部首是神圣的,上千年来一直得到尊重和遵守。不过,时常有人发问:为何要有如此多的部首?到底多少部首最为合适? 对此众说纷纭。10世纪,一位僧人把部首数目从540减到了242,近500年后,一对父子选择了444这个数字。最后的214个部首是明朝时确定的,由太学生梅膺祚整理编入了自己编纂的《字汇》之中。到18世纪,爱书如痴的康熙皇帝采纳了214个部首的制度,命人编纂一部权威性字典,由此确立了214个部首的权威地位。

到20世纪早期,部首制度开始现出裂痕。几个世纪以来,人们一直在修改、补充、调整部首制度,以维持它的可行性,但这个制度学习和使用起来仍然费时费力。没有易于掌握、有章可循的规则来储字检字,也没有合理的办法来管理浩如烟海的字轴和书籍中用汉字记载的大量故事、歌谣和王朝历史。

在1917年刊登在《新青年》上的文章中,林语堂把汉字和汉语信息管理视为同一个问题。若能轻易地在字典里找到一个字,同样可以很快找到一本书书名中的第一个字。所以,解决前一个问题的办法一定能够解决后一个问题,而办法从来就摆在那里,那就是汉字的结构。林语堂表示,汉字完全可以应付现代的挑战。它的进步无需任何外援,不用罗马字母,不用数字,也不用代码。汉语不需要其他表现方法,它自己特有的笔画和笔顺就足够了。

林语堂的主张立即引起了共鸣。在中国深陷疑惑与焦虑之时,他的主张给人们带来了希望、慰藉,甚至信心。新文化运动的一位领袖钱玄同看到,林语堂的思想远超同时代的人,对这位年轻的索引编制者赞不绝口。一时间称誉四起。德高望重的教育改革家蔡元培指出,林语堂不仅重新构想了笔画的功能,而且他的办法详细展示了笔画如何引领并构成一个字的全部轮廓。林语堂发现的汉语表意文字的逻辑足以媲美西方字母的组织能力,却一个拉丁字母都不用,这是何等的巧思啊。

从康奈尔大学留学归来的庚款留学生胡适的看法最深刻。他看到,林语堂研究的是使中国的往昔得以延续到未来的基础结构。林语堂的成就是认识到汉字有自我组织的能力,能够用来在中国浩大而丰富的知识基础内存储、搜寻、分类、选择并查找想要的信息。这个能力可以扩展到各种排序系统,甚至是其他语言的排序系统。也可以借此能力恢复中华知识宝库的文化力量。胡适说,林语堂的索引制是打开其他门的那扇门,是被批评传统的人忽略了的奠基工作。胡适认为林语堂对重建中国的贡献是帮助拯救中国的传统与遗产,使之不致湮没。

不过,林语堂不认为自己当得起如此赞誉。

在林语堂的领跑之下,研究汉字索引法的竞赛就此展开。这种系统性组织汉字资料的方法对管理信息有实际用处。林语堂的同侪用了几年时间才看出他1917年的文章概述的那种制度方法的真正潜力。一旦认识到这一点,他们也开始聚焦字形问题,不仅注意笔画,还研究汉字内部结构的其他部分。林语堂出国期间,很多人热切希望做出成果,超过别人。

竞赛就这样开始了。先是涓涓细流,然后大潮汹涌而至。20世纪20年代,关于最新最好的汉字索引的提议如雨后春笋不断出现,主要集中于三类:按偏旁区分字形、按数字区分字形、按其他空间单位区分字形。这些办法的主旨都是用尽可能少的步骤快速识别、分类汉字。与此同时,著名知识分子、语言学家钱玄同在1925年发动了广泛的汉字革命,呼吁对汉语文字发起全面攻击。

改进汉字索引的竞赛像是一场障碍赛跑。人们需要的不是作秀,而是攻略:索引制的指示必须简单明了;汉字排序要合乎逻辑;不能多一道先查找部首或计算笔画数目的手续;索引制必须以客观稳定的标准为基础。

人们争先恐后地寻找汉字索引的最佳方法。有些人借用林语堂关于基本笔画的想法,提出了自己的“魔数”。黄希声找出了20个笔画作为汉字核心组成要素。沈祖荣和胡庆生合作确定了12个笔画。广东的杜定友重新组织了字形分析法,提出了一套完整的汉字排检法。在他之后,湖北的桂质柏提出了26笔画法。上海商务印书馆的王云五大力主张回归数字编码。还有人想兼用字形和数字。加入竞赛的人越来越多。他们把汉字翻来覆去、掰开揉碎地仔细分析,都想最先找到能够帮助规范汉字组织方法的隐蔽客观法则。

中国国内研究汉字索引制的人各种各样,目的也五花八门。国民政府高官陈立夫主要想简化政府档案的复杂存档程序。他提出了一种五笔制,希望取代部首制。对教育家赵荣光来说,汉字索引仅是次等关注对象,他首要关心的是编制基本的识字课本。他和其他几个人一起主张应制定包含1000到1300个字的汉语基本词汇。这就如同基本英语(BASIC,British American Scientific International and Commercial)的850个单词,那是非英语母语者学习英语时必须掌握的基本词汇。

有人看到了这个迅速发展的现象,注意到仅1928年就有大约40个关于汉字索引的提议。1933年整理出来的另一份清单包含了37个提议,但那只是20世纪40年代的一半之数。随着竞争的扩大,后来的人要绞尽脑汁另辟蹊径。在各种提议和宣传的喧嚣之中,很难分清五花八门的提议孰优孰劣。

最终胜出的是王云五发明的四角号码法。王云五位高权重,是商务印书馆的总经理。他很有生意头脑,对利润的嗅觉非常灵敏。他按照弗雷德里克·温斯洛·泰勒(Fred⁃erick Winslow Taylor)的科学管理原则管理印刷车间,知道如何充分利用机会,也知道如何在工作时间内榨取最多的劳动价值。

王云五利用字形辨认方法制定了一套编号制度,以此作为唯一的卖点。他借鉴了19世纪的电报编码方法,但有一点关键的不同。他不是随机给不同的字分配数字,而是利用汉字是写在想象出的正方形空间内这一事实,毕竟汉语中经常把汉字叫作“方块字”。他用这个想象出的空间来确定一个字的四角,然后给每个角分配从0到9的一个数字,每个数字都与某个特定的笔画类型相关联。这令人想起林语堂的主意。

王云五使出浑身解数推销自己的办法,因此跻身民国时期中国第一批现代资本家之列。他拍板出版了百科全书和作家选集等多种参考书,商务印书馆因此不仅财源滚滚,而且名声大振。全国各地数十万年轻学生蜂拥购买这些学习现代知识的工具书。1928年,教育部门将王云五的四角号码查字法颁布为标准参考工具书的官方索引制。做出这一决定部分是出于对王云五的地位和影响力的尊重。

王云五利用自己的地位把四角号码检索法纳入了以商务印书馆的名义出版的每一部重要参考书。这个方法的影响力从参考书向外扩散到市级电话簿、省立图书馆和大学图书馆、世界语学会、政府机构、百科全书、各类词典、外国大学,甚至是与商务印书馆竞争的其他出版社。四角号码检索法无处不在。有些书籍甚至标明了王云五的名字,如《王云五英汉大辞典》和《王云五小辞典》。可以说,无论学什么,都要会用四角号码检索法。

由于王云五传奇般的成功,人们开始对他精心编造的关于自己如何获得灵感的故事信以为真。他最喜欢别人问他是如何想到这个办法的,每每提及,他总是回答说,那与自己天生热爱生活分不开。王云五说,他每天都期待着凌晨3:30起床快步走10英里的日常锻炼,有时还外加爬一千三百级台阶。他还说,自己十几岁的时候花了3年时间把《大英百科全书》从头到尾读了一遍。早年的自学在他头脑里种下了为他人发展学习工具的念头,导致他后来运作出重大出版项目。原来批评王云五的人变成了他的拥趸。别人争相从他对自己生平的述说中剽窃细节,甚至一字不漏地照抄。

王云五想要的是绝对统治地位。他打算让他的四角号码检索法获得实证科学的权威。商务印书馆在上海开办了暑期课程和训练班,对来自全国各地的中学生和大学生传授王云五的四角号码检索法。学生们远远不止听老师在课堂上授课,课程安排还包括班级竞赛和名人演讲,演讲的内容是四角号码检索法的优点和中国文化遗产的未来。在一场查字竞赛中,一个十几岁的上海孩子以每字不到8秒钟的成绩击败了前冠军。

当然,独立评判者对四角号码制度做出的评价更谨慎一些。王云五的办法真的比原来的部首制度强很多吗? 一所小学对比了这两种方法后,认为并非如此。事实上,王云五的办法更难学,因为必须记住哪个数字对应哪个偏旁。数字与它所代表的字的组成部分之间没有无须思索的自然联系,这就违背了易懂好用、立即可辨、无需更多步骤等原则。但是,王云五对这些怀疑的声音毫不在意。他的名字现已成为品牌,商务印书馆迅速压下了一切反对声音。他们干脆不再出版任何不用四角号码检索法、使用其他索引法的书籍,同时打折出售《四角号码王云五小辞典》。

挑战者在王云五面前一一败下阵来,那情景简直可以当热闹看。

当时无人知晓,王云五有个不光彩的小秘密。年轻的林语堂尚未公开自己的想法时,王云五就已经先于别人得知,因而获得了相对于其他竞争者的决定性优势。1917年,林语堂在清华大学教英文时,王云五通过两人共同的一位相识听说林语堂正在研究汉字索引法。王云五表示愿意帮忙,可以出资买断林语堂在清华的教学合同,并给林语堂在商务印书馆安排一年的研究合同,林语堂接受了。按照合同规定,林语堂每月要提交研究进度报告,那些报告都转到了王云五手中。林语堂正全神贯注研究部首和笔画分析,无疑把每个阶段的研究成果都写进了报告里。

后来,王云五坚称自己在头几个月中因公事繁忙,根本没有时间阅读林语堂的报告。等他终于读到了那些报告时,发现自己对这个问题“另有所见”。他认识到,林语堂的提议仅能解决一部分问题。王云五在自己的意志和想法的推动下,奇迹般地在几周后看到了自己的道路:部首制必须完全被基于数字的制度取代。

王云五精明地逐渐淡化了他与林语堂的关系。王云五在1926年初次推出四角号码的一本英文小册子中承认了林语堂对笔画的研究,但在两年后出版的修正版中对林语堂只字未提。时隔几十年,林语堂才说出其实数字分类法的主意也是他提供给王云五的。当时林语堂在研究索引法时探索了好几条不同的路径,数字分类法是其中一条。按此方法,每一类笔画都标为从0到9的某一个数字。所以,王云五不仅把林语堂最先提出的想法拿来为己所用,而且就连他声称是自己想出来的那部分其实也来源于林语堂的研究成果。

与此同时,林语堂如愿走出了自己的路。他在1917年发表了那篇文章后,出国学习、旅行了几年,但并未停下对此题目的研究。他找出了新办法来发展索引法,在索引法竞争日趋激烈之时回到了中国。然而,林语堂的语言学兴趣已经开始向其他领域发展。这段时期内,他就汉语问题写了不少文章,从宏观到微观,从方言学到汉字罗马化。他用数字来标识字形,不仅用一个字的起笔,也将该字的最后一笔纳入检索范围,并利用古音韵来建立图书馆卡片目录。林语堂的研究面铺得更宽,不再限于其他人全心投入的竞争。

林语堂想做成更大的事。文名鹊起的他找到了自己真正倾心的事业——他想造打字机。林语堂熟悉周厚坤、祁暄和其他人造出的打字机。但是他想象中的打字机设计与它们不同。他的设计将以深厚的语言学知识为基础,兼顾东方与西方、古代与现代、文科与理科。过了20年,林语堂才造出了他愿意向世界展示的原型机。

(本文摘自《汉字王国:让中国走向现代的语言革命》,[美]石静远著,林华译,中信出版集团2023年8月第一版,68.00元)

(本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制